Автор статьи убеждена, что проблема агрессивного и экстремального поведения детей, подростков, молодёжи является одной из актуальнейших как для Российской Федерации, так и для всех стран мира. Конечно, различные теории объясняют происхождение агрессивности, причины агрессивного поведения, способы ее профилактики и коррекции. Известно, что под агрессивностью понимают свойство личности, характеризующееся наличием деструктивных тенденций. Деструктивный компонент человеческой активности является необходимым в созидательной деятельности, так как потребности индивидуального развития с неизбежностью формируют в людях способность к устранению и разрушению препятствий, преодолению того, что противодействует этому процессу.

Так, А.В. Петровский считает, что агрессия — это индивидуальное или коллективное поведение, действие, направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба либо на уничтожение другого человека или группы людей. Часто агрессия сопровождается эмоциональными состояниями гнева, враждебности, ненависти и обиды. Существует враждебная агрессия, характеризующаяся целенаправленно осознанными намерениями нанесения вреда другому, и инструментальная агрессия, где цель действия субъекта нейтральна, а агрессия используется как средство её достижения.

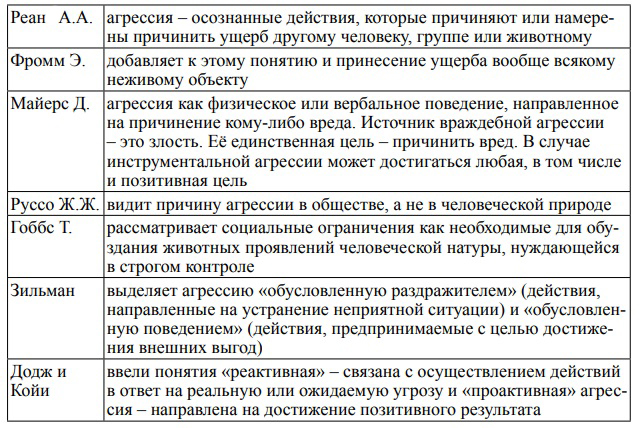

Агрессивные действия могут направляться человеком на самого себя, принимая форму аутоагрессии (например, суицидное поведение). Некоторые проявления агрессии и аутоагрессии могут служить признаком развивающихся патопсихологических изменений личности, таких как возбудимая психопатия, эпилепсия и т.д. Трактовка понятия «агрессия» в трудах ученых продемонстрирована автором в таблице 1 [5]. Взгляды Гоббса на то, что агрессивные проявления являются врожденными и потому неизбежными, разделяли в свое время З. Фрейд и К. Лоренц. Тем не менее, наибольшее распространение в психологии имеет деление агрессии на враждебную и инструментальную.

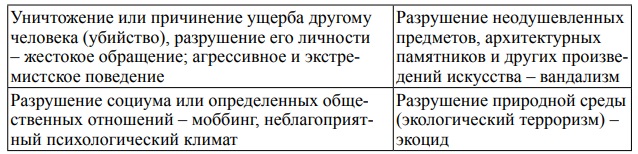

Анализируя современные подходы к изучению агрессивного поведения, можно выделить несколько основных направленностей агрессии (таблица 2).

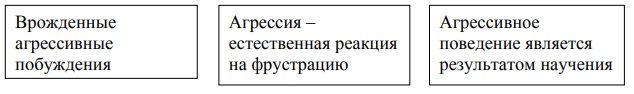

Анализируя причины враждебной и инструментальной агрессии, психологи выдвигают 3 важные теоретические концепции (схема 1).

Автора статьи заинтересовала концепция агрессивности В.С. Ротенберга и С.М. Бондаренко: ученые исходят из теории поисковой активности — деятельности, направленной на изменение неприемлемой ситуации, или на изменение отношения к ней, или на сохранение благоприятной ситуации, вопреки воздействию угрожающих ей факторов и обстоятельств. Поисковая активность имеет врожденный характер, хотя и формируется в процессе жизнедеятельности. Отклоняющееся поведение подростков, включая немотивированные приступы жестокости, в ряде случаев может быть проявлением неправильно ориентированной поисковой активности. И если изменить направление поисковой активности, то можно снизить агрессивность.

Интересно, что немецкий психотерапевт Г. Альмон полагает, что всякий человек рождается с потенциалом конструктивной агрессивности, то есть со стремлением освоить и изменить окружающий мир, творчески реализовать себя. При дефектном воспитании конструктивная агрессивность преобразуется в деструктивную, так как вне зависимости от знака — положительного или отрицательного — потенциал агрессии должен найти выход для сохранения физического и психического здоровья [4].

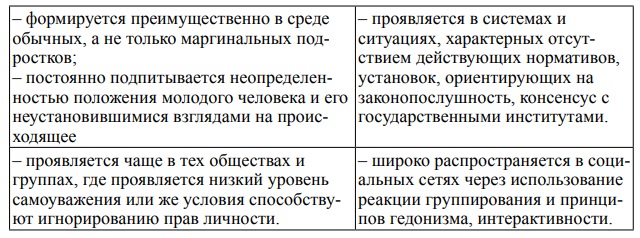

Теорию смещенной агрессии выдвигает психолог Г. Миллер, в ее основе лежит представление о переносе агрессии на другой объект, разрядке агрессивного импульса на человека, атаковать которого менее опасно [1]. Г. Паренс также указывает, что подростки стараются управлять своим чувством враждебности: это проявляется в фактах замещения объекта агрессии с близкого человека на менее любимых, авторитетных и значимых [4]. В таблице 3 мы указали компоненты экстремистского поведения подростков.

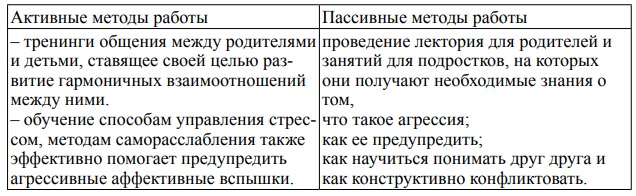

Автор статьи считает, что коррекция агрессивного поведения подростков может затронуть многие внешние и внутренние проблемы семьи и быть очень длительной по времени. Однако если родители осознают наличие проблемы и все члены семьи будут готовы работать над изменениями, этот процесс будет очень эффективным. Многолетний опыт автора статьи в качестве психолога в ГЦ ПМСС г. Ярославля помог отработать как активные, так и пассивные формы профилактической работы (таблица 4) [2].

Автор статьи поддерживает мнение о 2 путях искоренения агрессии: оставление агрессивных действий без подкрепления или же активное наказание [1]. Хотя иногда бывает чревато игнорировать агрессию подростков, особенно в тех случаях, когда способ снятия агрессии настораживает. Круг общения подростков не ограничивается родителями, и нужное подкрепление может быть найдено в среде сверстников, что приведет к тому, что агрессия станет привычной формой поведения.

Кроме того (в силу выраженной у подростков тенденции пробовать социальные нормы на прочность и через это определять границы допустимого в своем поведении, отсутствия реакции взрослых на агрессивные акты), агрессивное поведение само по себе может стать позитивным подкреплением агрессии.

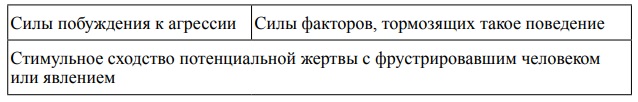

Активное наказание часто приводит к торможению агрессивного поведения. Однако агрессия может проявляться в тех ситуациях, когда угроза наказания слабее. Г. Миллер считает, что выбор агрессором жертвы зависит от следующих факторов (таблица 5)

Ф. Перлз считает, что «если человека распирает от ярости, мы должны отыскать клапан. Мы должны дать ему возможность спустить пары» [7]. Последователи инстинктивной теории считают, что необходим катарсис, путем которого эмоциональное возбуждение перейдет в эмоциональную разрядку. Этого можно добиться как при помощи психодрамы, символдрамы, так и посредством воспоминания и «проживания» заново прошлых событий.

Работая много лет психологом и директором ГЦ ПМСС г. Ярославля, автор овладела большим количеством способов работы с агрессивным поведением подростков, среди них можно выделить меры, направленные на профилактику, и меры, направленные на коррекцию агрессии. Убеждена, что самое главное — пропаганда уважительного отношения друг к другу, общее повышение культурного уровня обучающихся и населения в России окажут большое воздействие на психологическую культуру взаимоотношений и на предотвращение враждебной агрессии.

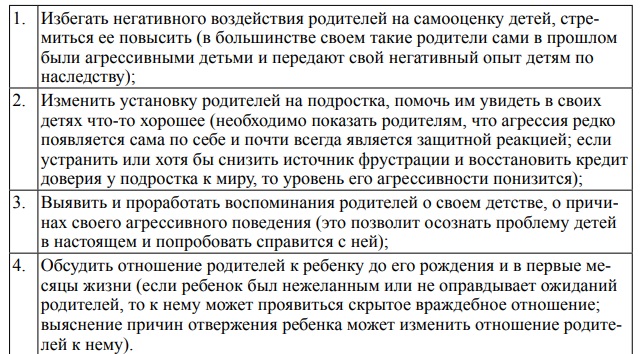

Активнее нужно вести работу с родителями подростка для того, чтобы выявить и проработать причины, приводящие к выбору такого стиля поведения в семье: часто проблема затрагивает семейный «сценарий». В подобных ситуациях важным является и обучение подростков пониманию своих эмоций и их грамотному реагированию. В таблице 6 нам удалось разместить предложения по работе с родителями агрессивных детей [2].

Ещё автору удается проводить успешно коррекцию уже имеющихся нарушений в поведении детей, разработаны авторские программы и упражнения, направленные на выявление, осознание и коррекцию агрессивности у детей. Автор озадачена целью выработки у подростка нового навыка поведения, повышения уверенности в себе и обучении позитивному мышлению и уважительному отношению к себе и другим.

Автор статьи имеет и опыт работы по профилактике экстремизма, включающей в себя первичную профилактику — работу по предотвращению притока (рекрутирования) новых членов в экстремистские формирования. Важным результатом этой работы будет иммунизация подростков в отношении экстремизма; и вторичную профилактику — работу с участниками экстремистских формирований или группой риска [6].

Таким образом, профилактическая работа с обучающимися должна быть направлена на формирование неприятия насилия как такового через позитивную профилактику; формирование негативного образа экстремистских формирований и их лидеров; формирование критичности и умения делать выбор; развитие гуманистических взглядов; совершенствование лидерских навыков и социальной инициативности, развитие добровольчества и другие формы работы.

Литература

- Бандура, А. Подростковая агрессия: Изучение влияния воспитания и семейных отношений [Текст] / А. Бандура, Р. Уолтерс: [пер. с англ. Ю. Брянцевой, Б. Красовского]. – М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2014. – 508 с.

- Иванов, Н.Л. Программа коррекции агрессивного поведения младших подростков [Текст] / Н.Л. Иванова, М.Ф. Луканина. – Ярославль, 2003. – 69 с.

- Фомин, И.С. Методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде. Выпуск 2 [Текст] / И.С. Фомин. – Великий Новгород, 2015. – 34 с.

- Паренс, Г. Агрессия наших детей [Текст] / Г. Паренс. – М.: Юнити, 2012. – 125 с.

- Петровский, А.В. Психология [Текст] / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, Р.С. Немов. – М.: Проспект, 2012.

- Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и решения [Текст]: информационно-методический сборник. – Иркутск: ООО «Мегапринт», 2016. – 105 с.

- Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании [Текст]: учебное пособие / Е.И. Рогов. – М., 2015.– 529 с.

Источник: Луканина М.Ф. Проблемы профилактики агрессивного и экстремистского поведения обучающихся // Актуальные проблемы образования и общества: сборник научных трудов по материалам II Международной научно-практической конференции, Ярославль, 16 мая 2019 года. Ярославль: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия», 2019. С. 193–198.

Марина Федоровна, в 99% случаев агрессивность побуждается гордыней, её удовольствием от утверждения своего превосходства посредством грубого, демонстративного попрания чужого достоинства.

Агрессия гордыни проявляется как стремление словом или делом унизить, оскорбить, опорочить; как грубость, хамство, язвительность, наглость, вызывающее поведение, циничность, презрительность, жестокость.

Тогда как экстремизм - это агрессивность идейная, в которой зачастую прослеживается даже благородство жертвенности.

, чтобы комментировать