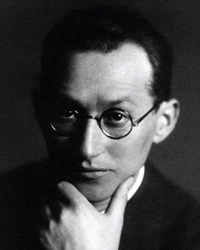

Заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации, профессор департамента психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», доктор психологических наук Дмитрий Алексеевич Леонтьев представил доклад «Пространство возможного как пространство свободы» на симпозиуме «Личность в пространстве возможного» в рамках Международной научной конференции «Ананьевские чтения — 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: эстафета поколений».

Проблема возможного в последнее время стала модной, актуальной, востребованной в контексте связи с другими понятиями. Это узел проблем, который строится вокруг таких ключевых понятий, как изменение, возможность, будущее, свобода, смысл.

Изменение — это путь в будущее, будущее — источник смысла, свобода — возможность изменений, смысл — возможность на фоне действительности. Все эти вещи тесно переплетены между собой. Можно вспомнить июньский Саммит психологов, пленарная дискуссия которого практически вся строилась вокруг этого узла, хотя называлась она немножко по-другому. Но ключевые понятия были те же: все говорили про смысл, про будущее, про изменения. Всё это узел взаимосвязанных проблем, в которых я пытаюсь разобраться. Я занимаюсь проблемами счастья, смысла, свободы. И регулярно встречаюсь с вопросом: а существует ли вообще смысл? Счастье? Свобода?

Для чего важна категория возможного? В частности, для ответов на эти вопросы.

Их нет как некой фактичности, как некой реальности гарантированной, но это — может быть. Счастье — возможно. Нельзя сказать, что оно есть, но оно возможно. Смысл — нельзя сказать, что он есть, но он возможен. А свобода… Эрих Фромм говорил, что свобода — смотря у кого и когда — у кого-то есть, у кого-то нет… Это всё то, что может быть при определенных условиях. А условия эти связаны, так или иначе, с нашей способностью их выполнить.

Здесь встают ключевые вопросы, касающиеся проблемы причинности и проблем антропологии, т.е. сущности человека.

I. Вопрос причинности, который меня вывел на проблематику возможного: почему люди делают то, что они делают? В 1999 году в книге «Психология смысла» я писал о мультирегуляторной модели личности, которая описывает разные логики поведения. Одна из этих логик — логика, связанная с конструктом развитой (зрелой) личности — «а почему бы и нет?». Люди могут делать что-то не только потому, что существуют какие-то давления, какие-то причины, но и потому, что существуют некие возможности.

Упомяну психолога конца прошлого века Хайнца Хекхаузена, который говорил о четырех взглядах на психологию мотивации.

- Вся мотивация исходит изнутри, из внутренних причин, заложенных в индивиде.

- Мотивация действия определяется давлением или ситуацией. (В чистом виде этот взгляд продержался недолго, появился третий взгляд, в котором мы живем до сих пор благодаря усилиям Курта Левина.)

- Наши действия — продукт взаимодействия внутренних факторов и ситуации.

- Наши действия определяются взаимодействием с ситуациями, но фактором ситуации при этом выступают не давления, не причины, а возможности, которые заложены в ситуации.

4-й взгляд в 1980-е годы Хекхаузен воспринимал как зону ближайшего развития психологии.

II. Вопросы антропологии и то, чем человек отличается от братьев наших меньших. Раньше я цитировал Уильяма Шекспира, точнее Бориса Пастернака, который вложил в уста короля Лира фразу: «Сведи к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным». В английском варианте чуть-чуть менее выразительно звучит.

Еще более четкая фраза у Уильяма Хэзлитта, британского публичного интеллектуала начала 19 века: «Из всех живых существ только человеку дано видеть разницу между тем, что есть, и тем, что могло бы быть». Это ключевая идея. И вопрос для нас: какие следствия для психологии, если это так? А для психологии следствия могут быть разнообразные. Человек отличается от других живых существ тем, что может существовать, действовать на самых разных уровнях, под влиянием самых разных механизмов.

Я пока осторожно сделал наброски некоторой дисциплины, которую назвал страшноватеньким термином «дифференциальная антропология». Речь о том, что люди качественно разные. И проявляется это в механизмах построения отношений с миром, в базовых механизмах организации жизнедеятельности.

Двинусь к тому, из чего можно вывести основания того, что можно назвать «возможностная антропология», т.е. антропология, которая исходит из того, что существуют не только некоторые необходимости в виде законов природы, которым человек с неизбежностью подчиняется, но и возможности, с которыми мы можем обращаться несколько иначе.

Первый, кто высказал эту идею, из того, что я нашел, был Сёрен Кьеркегор, который говорил о том, что есть не только необходимости, но и возможности. Но у него это были отдельные, не очень разработанные идеи.

Позднее появились более основательные разработки. Первым человеком, который ввел идею возможного, из которой вытекает много важных следствий для психологии, был Уильям Джеймс. В своих поздних философских работах, в книгах «Прагматизм» и «Воля к вере» он сформулировал идею возможного, отстаивал идею индетерминизма.

Уильям Джеймс сформулировал представление о том, что сейчас называется самоосуществляющееся пророчество. Он говорил о том, что наше мировоззрение не столько отражает действительность, сколько формирует её. Потому что наше мировоззрение определяет наши действия, а наши действия определяют ту действительность, в которой мы живем.

Только человек, который верит в свободу, может действовать свободно. Человек, который считает, что свободы нет, никогда не может действовать свободно. Здесь Джеймс очень интересным образом перевернул привычную нам систему логики и систему рассуждений.

Следующий человек, на которого обычно в этом контексте ссылаются, это Жан-Поль Сартр, сформулировавший максимально заостренно идею противопоставления фактичного и возможного. У Сартра это было и в сравнительно ранних работах, в частности, в работе «Бытие и ничто», и в более поздних работах — в работе «Проблемы метода». Противопоставление возможного и фактичного, бинарность нашей жизни — когда говорят об этом, на Джеймса почти не ссылаются, ссылаются в экзистенциальной психологии в основном на Сартра. В дальнейшем эту идею разрабатывали Виктор Франкл, Сальваторе Мадди и другие.

О Мерабе Мамардашвили можно говорить много, но ключевая идея сформулирована у него чеканно: человек — это в большей степени возможность, чем данность и действительность. Он неоднократно обращался к тому, что многие ключевые сущностные антропологические проявления человека, антропологические феномены нельзя объяснить причинно-следственными связями, закономерностями. Добро, бытие, свобода, любовь — они «невозможны, но случаются». Они существуют как возможности, которые могут быть осуществлены через держание усилий. Держание усилий — это тоже то, что выпадает из причинности, из категории необходимого.

Михаил Наумович Эпштейн, который структурировал эту область в своей книге «Философия возможного», показал, что возможность — есть то, что может быть. И что наш мир характеризуется, помимо всего прочего, еще и умножением роли возможного по сравнению с необходимым. В следующей своей книге «Знак пробела» он сформулировал очень важную идею о том, что с возможным, а не с необходимым имеют дело все гуманитарные науки. Естественные науки имеют дело с необходимым, с причинно-следственными связями, которые не могут быть произвольными. Приведу замечательное определение закона природы, немного шуточное, которое дал Евгений Иванович Головаха, философ, социолог, психолог. Законы природы — это те законы, которые, в отличие от человеческих законов, можно понять и нельзя нарушить. То есть одна из двух характеристик законов природы — их нельзя нарушить, они являются необходимыми.

Гуманитарные науки имеют дело с возможным. Эпштейн говорит, что специфика гуманитарных наук заключается в том, что они имеют дело не со схождением всего в одну точку, которая является выражением закона, а он говорит про расходящиеся дискурсы и о веерной причинности: реальность причины порождает веер разных возможностей. Всегда возможно что-то иное.

Известно, что Лев Николаевич Толстой написал много вариантов романа «Война и мир». На каком-то из них наконец остановился и отправил издателю. Что детерминирует этот факт, что он остановился именно на том варианте, на котором он остановился, а не на каком-то другом? Есть ли какие-то причины, которые, как закон природы, детерминируют? Нет. Все продукты человеческого творчества таковы: они не обязательно должны были быть такими, каковы они есть. И в этом особенность человека.

Теперь несколько слов об идеях Виктора Франкла, касающихся нашей темы: «Экзистенциальный анализ не ограничивается представлением о логосе как о том, к чему мы движемся, но и раскрывает существование как источник бесконечных возможностей». Это возможности осуществления смысла и реализации ценностей.

Франкл борется с основной линией классической гуманистической психологии, которая говорит о том, что развитие человека есть реализация заложенных в него потенций. Потенции — это не совсем то же самое, что возможности. Потенции предполагают некий единственный путь развития, уже заранее заложенный. А «стань тем, кем кто ты есть» означает не только «стань тем, кем ты можешь и должен стать», но также «стань тем, кем можешь и должен стать только ты один». Важно не только то, чтобы я был человеком, но чтобы я стал самим собой. Но при этом Франкл отрицает идею единственного правильного, подлинного Я. Потому что в конечном итоге мы становимся тем, чем мы выбираем стать. В случае восприятия смысла речь идет о мгновенном открытии возможности на фоне действительности, причем имеется возможность изменить эту действительность, как только это будет необходимо и пока это еще будет возможно.

Приведу несколько цитат Франкла. «Личность экзистенциальна: это значит, что она не фактична, не принадлежит фактическому». «Человек как личность является не фактическим существом, а возможным или факультативным. Он существует как своя собственная возможность, в пользу которой или против которой он может принять решение. И решение это основывается на некоторой идее о должном». Мало ли что мы можем, вопрос не в том, чтобы развивать возможное, а в том, чтобы совершать должное, необходимое, то, что нужно.

Франкл критиковал потенциализм. Этим словом он назвал идею гуманистов о том, что нужно реализовывать то, что заложено. Он говорил о том, что не все возможности заслуживают реализации. И приводил пример Сократа, который говорил о том, что у него были все задатки, чтобы стать талантливым преступником. Хорошо или плохо, что он эти задатки не реализовал?

Теперь к психологии возможного. Есть возможное, потенциальное, вероятное. Чем возможное отличается от потенциального? Потенциальное содержит само в себе силы для своего осуществления. Оно само растет. Почему я не люблю понятие личностного роста? Оно предполагает, что все растет само. Сами растут в основном только сорняки. Все остальное надо культивировать, со всем остальным надо работать. А потенциальное — это то, что растет само.

Возможное может осуществиться только через самоопределение, выбор и усилие вложения себя в выбранную альтернативу.

Вероятность — это то, что может быть или не быть. На вероятность нельзя повлиять. Это не зависит от меня. Возможность — осознанно и ответственно выбирается личностью. И мы вкладываем усилие, чтобы осуществилось одно, а не другое.

Когда-то я писал про три вида отношения к будущему.

Будущее можно воспринимать как прогноз — прогнозировать, прорицать, что будет. Я сам себя из определения этого будущего изымаю. Это то, что будет независимо от меня, и это связано с отношением будущего к вероятности.

К будущему я могу относиться как к проекту, как к желаемому будущему. Я хочу, я ставлю цель, разрабатываю некоторый проект, шаги, направленные на то, чтобы достичь этой цели. По сути, будущее оказывается безальтернативно, потенциально, воспринимается как потенция. Известно, что там должно быть, и я стремлюсь этого достичь.

На эту тему есть хорошая восточная поговорка: «Если ты чего-то очень сильно хочешь, то ты этого добьешься и больше ничего». Мы оказываемся не в состоянии увидеть то, что находится за пределами проекта. Проект — это шоры, которые фокусируют наше внимание только на чем-то одном. И это может быть прекрасная вещь, но остальное мы перестаем видеть. Как говорил Станислав Ежи Лец, если ты надел на глаза шоры, следует помнить, что в комплект входят также узда и кнут.

Должное часто воспринимают как необходимое. Но должное на самом деле относится не к необходимому, а к возможному. Мы не можем выбирать необходимое, оно не является предметом выбора. Что является для меня должным? Это те возможности, за которые я принял ответственность, которые я выбрал и которые в результате этого я сам сделал для себя необходимыми. От нас зависит, будем ли мы следовать должному или нет.

Многие этики последнего времени, в частности Юлий Анатольевич Шрейдер, говорили о том, что самое важное в этике — не столько соблюдение этических норм, сколько сам факт их наличия. Замечательная фраза Ильи Ильфа из записных книжек иллюстрирует это: «Давайте ходить по газонам, подвергаясь штрафу!» Здесь четко упомянута и цена. Эта фраза Ильфа могла бы быть эпиграфом ко всему введению в возможностную антропологию.

Путь от возможного к должному. Не все, что возможно, имеет смысл. Я могу начать биться головой о стену. Возможно ли это? Возможно. Имеет смысл? Вряд ли.

Для того чтобы работать с возможным, надо, прежде всего, сузить возможное до осмысленного. Но вокруг нас существует много вариантов осмысленных действий. И не все из того, что осмысленно, — важно.

Следующее сужение — осмысленного до ценного. Ценное — это то, что я принимаю как возможный ориентир для моих действий.

Но не все, что для меня ценно, я реализую. Не все возможности я могу реализовать, не время, не место и т.д. Поэтому следующее сужение — выбрать, за что я готов принять ответственность.

Выбирая возможность на фоне действительности, мы делегируем смыслу, заложенному в ней, власть над нашими действиями.

Возможности не всегда открыты нам. Возможно только то, что мы воспринимаем как возможное. Незамеченный шанс не становится реальной возможностью, и открытие смысла приводит к огромному расширению того, что действительно возможно для человека.

Фридрих Энгельс говорил, что свобода — осознанная необходимость. Нужно немного его поправить и сказать, что свобода — осознанная возможность. А пространство возможного и есть пространство нашей свободы.

Полная видеозапись выступления Д.А. Леонтьева:

.jpg)

Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Я согласен с Вами в главном: без осознания свободы выбора этическое регулирование поведения человека не существует. Чего лично мне не хватило в этой вашей статье? - Разговора о том, чем вероятностная модель мира отличается от жестко детерминированной. Возможности в моем понимании должны представать как возможные события, вероятность которых зависит как от внешних обстоятельств, так и от действий самого субъекта. Именно тогда возникают и сталкиваются в создании не одна, а несколько моделей возможного будущего: Вероятное Будущее, Потребное Будущее и Справедливое Будущее (последнее - то, которая вытекает из определенной ценностно-этической концепции). Впрочем, это, наверное, мой взгляд на вещи.

, чтобы комментировать