Заведующий кафедрой социальной психологии Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ, кандидат психологических наук Дмитрий Александрович Хорошилов представил доклад «Двоемыслие в культуре как способ определения границ личного пространства» на симпозиуме «Личность в пространстве возможного» в рамках Международной научной конференции «Ананьевские чтения — 2021. 55 лет факультету психологии в СПбГУ: эстафета поколений».

Надеюсь, что тема, которую я сегодня затрону, вызовет отклик у психологов, поскольку проблематика двоемыслия в истории культуры, в истории общества, вынесенная в заглавие моего доклада, интересовала прежде всего литературоведов, социологов, теоретиков культуры. Хотя, как я постараюсь показать, и феноменология, и содержание этого культурного феномена необычайно легко и красиво ложится на историко-психологические традиции.

Насколько я осведомлен, понятие «двоемыслие» было введено в знаменитом романе Джорджа Оруэлла «1984». Он определил двоемыслие как «способность одновременно держаться двух противоречащих друг другу убеждений». Нам в истории психологии знакомы схожие понятия психоаналитического происхождения: амбивалентность, двойные послания.

Но эти все понятия характеризуют прежде всего уровень индивидуальной психологии. А Оруэлл использует понятие double thinking, двойное мышление, для анализа некоторых процессов общества и культуры в условиях тоталитаризма и авторитаризма.

Поэтому неудивительно, что именно советское, особенно позднесоветское общество на своём взлёте, перед Перестройкой, общество уже в большей степени авторитарное, чем тоталитарное, было организовано вокруг принципа двоемыслия.

По сути, двоемыслие стало обозначением всей советской повседневности. Этот момент совершенно не исследован, но, может быть, именно двоемыслие стало одной из психологических причин распада СССР в 1991 году.

Наверное, самый знаменитый пример двоемыслия в истории советской и постсоветской культуры это скандальный дневник Юрия Нагибина, который был опубликован после его смерти. Скандальным дневник стал потому, что он четко продемонстрировал трагическое расхождение, противоречие между образом эталонного советского писателя и личной жизнью с очень критической оценкой режима идеологии. Здесь Нагибин не стеснялся самых жестких слов.

В одной из своих поздних записей он формулирует так: «Мы привыкли к лжи, что не верим в объективную реальность чего бы то ни было кроме собственного быта, которого тоже нет. Вот уж воистину: “Мы живем, под собою не чуя страны”».

Добавлю еще одну цитату, несколько смягчая изначальный вариант автора: «Существовал ли еще когда такой феномен, чтобы власть лезла гражданам в душу, в мозг, распорядок дня, чтение, постель… и чтобы народ при этом настолько её игнорировал, не замечал, не воспринимал всерьёз. В этом есть даже что-то величественное».

В исследовании советской субъективности, исследовании образа советского человека отводится очень важное место феномену двоемыслия, которое обозначается разными понятиями, я не буду вдаваться сейчас в терминологические различия: мимикрия, притворство, раздвоенное сознание…

Наверное, один из самых знаменитых кинематографических образов двоемыслия в советской культуре — это фактура фильма «Астенический синдром» Киры Муратовой. Человек, истощенный, находящийся в состоянии меланхолии, апатии, прекарный, живет на фоне распадающейся советской социальности. Обратите внимание, что этот фильм был снят за два года до окончательного распада СССР.

Как утверждает один из исследователей советской субъективности Олег Хархордин, двоемыслие в советской культуре становится психологическим механизмом попеременного переключения из официального мира в свой частноличностный. Он приводит забавный пример, который неоднократно тиражируется в научной литературе: «Комсомолец поднимает руку для участия в ритуализированном единогласном голосовании, но при этом он читает под партой Солженицына».

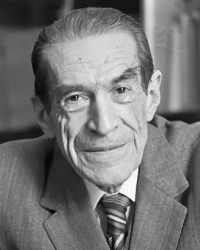

Но двоемыслие перешло и в постсоветскую Россию. Я оставлю на откуп вашим индивидуальным критическим, социальным, экономическим ассоциациям, как двоемыслие проявляется сейчас. И остановлюсь на академическом примере. В последние несколько лет разразилась дискуссия, которая вышла за пределы социологии и стала достоянием широкого медиапространства. И мне странно, почему психологи по ней фактически не высказываются. Это дискуссия, крайними сторонами в которой стали Вадим Радаев и Лев Гудков. Дискуссия о соотношении двух образов человека в массовом сознании современного российского общества. С точки зрения Гудкова, сама по себе советская ментальность, элементы мышления советского человека остаются до сих пор в современном российском обществе, но приобретают мимикрические черты.

Два года назад я делал доклад о феномене блокадного сознания, опираясь на работы Лидии Гинзбург и Ольги Фрейденберг, в сборнике памяти Курта Левина тоже об этом была моя статья. Много говорилось о блокадном менталитете как о некой специфической черте человека советского.

В свою очередь, Радаев утверждает, что новое поколение (Татьяна Давидовна Марцинковская уже этого коснулась), поколение миллениалов, которое называют «поколением селфи» или поколением «трёх С»: «смартфон, социальные сети, спад экономики», — разрывает с человеком советским.

Но помимо того, что два образа, человек советский и миллениал, уживаются в массовом общественном сознании друг с другом, и человек советский — раздвоен, мыслит в системе координат двойного сознания, и миллениал — тоже подчинен двоемыслию. С одной стороны, миллениалы необычайно нарциссичны, как показывают нам общественные исследования, всячески озабочены своей самореализацией, самопрезентацией, но при этом необычайно прекарны и уязвимы — вопреки декларируемым ценностям уникальности, собственной прекрасности и т.д.

Как некоторые исследователи иронично формулируют такой призыв к миллениалам: «Не думай, что ты — уникальная и прекрасная снежинка!»

Продолжим наши академические штудии.

В отечественной психологии совершенно не отрефлексирована культурная детерминация научных понятий. Почему на том или ином историческом этапе психологи используют для своих научных построений именно те понятия, а не другие.

Наверное, редкое исключение из этого правила — работы Натальи Семёновны Бурлаковой, которая много писала о социокультурном контексте возникновения концепции Эрика Эриксона и самого конструкта идентичности.

Хотел бы обратить ваше внимание на то, как культурный феномен двоемыслия интернализируется в индивидуальную структуру сознания. Знаменитая структура сознания, предложенная А.Н. Леонтьевым. Напомню, что если в поздних работах Л.С. Выготский предлагал рассматривать сознание как драму, драму идей и определенных социальных ролей в сознании человека, то А.Н. Леонтьев разворачивает динамику сознания человека как драму значений и личностных смыслов, которые не совпадают друг с другом. И в своей работе «Некоторые проблемы психологии искусства» Алексей Николаевич красноречиво пишет о «смыслах, которые не могут “высказать себя” в адекватных значениях; о значениях, лишенных своей жизненной почвы и поэтому иногда мучительно дискредитирующих себя».

В работе «Проблемы развития психики» А.Н. Леонтьев пишет о дезинтеграции сознания, западного, буржуазного, капиталистического опыта. Говорит о расхождении личностных смыслов и значений в западном обществе, но, судя по всему, это является чистой проекцией советской ментальности, советского общества, в котором Алексей Николаевич жил и работал.

Если для отечественной психологии несовпадение значений личностных смыслов, двоемыслие — это драма, то для современной европейской социальной психологии, напротив, двоемыслие, которое интерпретируется как когнитивная полифазия, — это состояние, естественное для человеческого сознания.

Понятие когнитивной полифазии было введено автором теории социальных представлений Сержем Московиси. Он считал, в отличие от Леона Фестингера, что сознание не стремится разрешить когнитивный диссонанс, оно прекрасно живет в этом диссонансе и объединяет необъединимое.

Современные последователи Московиси пишут о том, что когнитивная полифазия — особое состояние, в котором различные способы мышления сосуществуют в одной и той же группе и даже в одном индивиде.

Это состояние не является драматическим, не является трагическим, это естественное состояние нашего разума. И двоемыслие тем самым это в каком-то смысле универсальный феномен, но который по тем или иным причинам актуализируется в некоторой исторической, социальной, культурной эпохе. Эпохе, которую мы сегодня обозначаем как транзитивность.

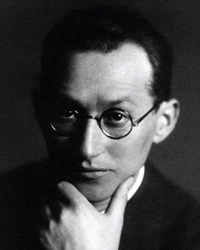

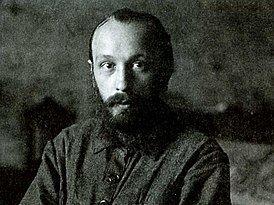

Здесь мы можем обратиться к некоторым предшественникам, на одного из которых ссылаются и современные исследователи когнитивной полифазии, это, прежде всего, Осип Мандельштам и Михаил Бахтин.

В совершенно разных контекстах они вводят понятие, смежное с понятием «когнитивная полифазия». Либо «дар говорения на многих языках» Мандельштама в области поэтики, либо знаменитая «полифония» Бахтина, которую он видел у Ф.М. Достоевского. Любопытно, что и Мандельштам, и Бахтин, и последователи Московиси утверждают, что одна из важнейших функций когнитивной полифазии, полифоничности сознания, двоемыслия — это смыслообразующая функция. Когнитивная полифазия создает множество смыслов, образов, которые наполняют культурно-социальное пространство.

Хотелось бы обратить внимание на то, что концепции Бахтина и Мандельштама появились в 1920-е годы. Последнее, наверное, относительно спокойное десятилетие 20 века в нашей истории, потому что потом начинаются мрачные 1930-е годы. И как будто в культуре запускаются механизмы, стимулирующие развитие когнитивной полифазии, продуцирования различных образов, которые составляют, пользуясь словами Александра Григорьевича Асмолова, потенциал для преадаптации к неопределенности, к радикальным социальным сломам. В этом смысле идейное многообразие 1920-х годов — это не освобождение от сил, которые снесла революция 1917 года, это именно предчувствие, прогнозирование социальных сломов.

Развитие когнитивной полифазии создает пространство для продуцирования образов, чтобы совладать с социальными изменениями, кризисами и катастрофами.

То же самое происходит и после 1991 года. Недаром Алексей Николаевич Леонтьев утверждал, что противоречие между значениями и личностными смыслами — это двоемыслие — разрешается с помощью искусства. И действительно 1990–2000-е годы в нашей стране — это небывалый расцвет литературы (прежде всего Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Татьяна Толстая), кинематографа (фильмы Киры Муратовой, Алексея Балабанова), в 2000-х годах и расцвет театра — работы Кирилла Серебренникова, Тимофея Кулябина, ранние работы Константина Богомолова.

Татьяна Толстая примечательно сказала в одном из интервью, что человеку из будущего будет очень сложно узнать наши 1990–2000–2010-е годы, потому что нет никаких реалистических произведений. Всё время гротеск, фантазм, утопия. Постсоветское искусство занималось продуцированием фантазмов, ярких, неожиданных образов и пыталось создать пространство когнитивной полифазии и полимыслия.

По моему мнению, то, что мы наблюдали в 1990-е, 2000-е годы, не было результатом освобождения от идеологии, как пишут многие искусствоведы и культурологи. Может быть, это было предчувствием тех радикальных сломов, которые мы сегодня наблюдаем, связанных и с ковидом, и с другими процессами. И, в соответствии с логикой эстетической парадигмы, то, что режиссеры, писатели увидели тогда, случается с нами сегодня.

Можно сделать выводы о психологической функции феномена двоемыслия в социокультурной ситуации транзитивности:

- конструирование личного пространства в повседневной жизни, отличного от социального;

- установление границ «Я — общество» как способ рефлексии радикальных социальных изменений;

- спонтанное продуцирование образов как стратегия преодоления разрыва значений и смыслов.

С одной стороны, спонтанное продуцирование образов составляет основу для дальнейшей адаптации, преадаптации к культурным изменениям, к транзитивностям, к грядущим катастрофам. Но, с другой стороны, когда в культуре актуализируется этот феномен двоемыслия и когнитивной полифазии, это всегда очень тревожный знак.

Когда в культуре актуализируются механизмы возможного, конструирование возможного, продуцирование новых образов, то у этого не только большой творческий потенциал. С прогностической точки зрения, это может свидетельствовать об очень серьезных кризисных изменениях, которые грядут уже скоро. В этом, возможно, заключается прогностическая функция двоемыслия при несомненном его преадаптационном потенциале.

Полное видео выступления Д.А. Хорошилова:

.jpg)

Простите, но, мне кажется, это "придумывание велосипеда". Открываем Библию - и там уже про двоемыслие: про Истину и ложь, которые уживаются в одном человеке и раздирают его. Сердце человека - поле битвы. Двоемыслие далеко не в СССР началось и, разумеется, не им и закончится))

, чтобы комментировать

"Придумывание" показалось тяжёлым и неподходящим... Анализ явления автором - интересным и обоснованным

, чтобы комментировать

Автор рассматривает двоемыслие как негативное состояние его личностного пространства. На мой взгляд, здесь есть и негативное, и позитивное. Связано ли двоемыслие с сознанием людей советской эпохи?

Знаю ее не по наслышке и хорошо представляю сознание людей того времени.

Думаю, что двоемыслие - это представление о двух полюсах сознания. Одни жители СССР были радикальными приверженцами таких символов-ценностей, как Родина, коммунизм, партия и готовы были пожертвовать своей жизнью за их воплощение. В их двоемыслии ярко выделялся в качестве приоритетного социальный полюс на фоне индивидуально-личностного. Это хорошо было отражено в строке песни: "раньше думай о Родине, а потом о себе". Были и приверженцы критического, чаще конформного полюса сознания. которые или заявляли об этом (Солженицын) или, как Вы пишете: голосовали за комсомольские призывы и дела, а под партой читали Солженицына. В научном плане считаю, что принцип полюсности по отношению к сознанию вполне уместен. Он уместен и по отношению к термину двоемыслие. Это норма. Все дело лишь в диапазоне сознания по отношению к любой его характеристике. Или - в степени синкретичности-осознанности личностью этой двойственности и праве выбора личности примыкать к одному из полюсов.

, чтобы комментировать