Одной из острых проблем современной теории и практики воспитания личности является рост числа детей и подростков с девиантным поведением. Выступая на Всероссийском селекторном совещании МЧС России, посвященном рассмотрению проблемы суицидов несовершеннолетних, А.Ю. Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, привела следующие данные: «С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдался рост на 57%». На этом же совещании В.Б. Гайдов, заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и взаимодействию с органами исполнительной власти МВД России, указал на еще одну проблему, с которой сталкиваются правоохранительные органы, это так называемые «зацеперы», которые, с точки зрения многих специалистов, относятся к группе скрытых (маскированных) суицидентов, склонных к аутоагрессии.

Известно много печальных примеров агрессивного поведения подростков в учебных заведениях: в 2017 году в Ивантеевке Московской области ученик открыл стрельбу в классе; в 2016 году в Приморском крае юноша убил свою подругу в школе; в 2015 году в Санкт-Петербурге ученик ударил ножом женщину-педагога; в 2014 году учащийся московской школы расстрелял своего учителя. Помимо этого, современная школа столкнулись с явлением, получившим название «буллинг». По И.С. Кону, буллинг означает «запугивание, физический или психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его себе». Еще сравнительно недавно этот феномен был известен лишь узкому кругу специалистов, а сейчас многие педагоги знают о нем не понаслышке.

К сожалению, приходится также констатировать, что помимо всплесков суицидального и агрессивного поведения, у подростков нередко наблюдаются такие девиации, как выученная беспомощность, воровство, лживость, химическая зависимость, пищевые расстройства. Педагоги отмечают наличие большого числа детей с гиперактивностью, чрезмерной застенчивостью и некоторыми акцентуациями характера. В этой связи перед специалистами и обществом встают два традиционных для нас вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». Частично ответ на первый вопрос представлен в докладе Т.Ю. Садовниковой, который опубликован в сборнике материалов нашей конференции за 2016 год. Помимо этого, причины неблагополучия подрастающего поколения достаточно широко обсуждаются в mass media, поэтому в своем выступлении я не буду касаться этой проблемы.

На нашей конференции я вижу свою скромную задачу в том, чтобы ознакомить присутствующих с необходимостью организации профилактики девиантного поведения подростков на основе психологических закономерностей развития личности. Как известно, современная практика профилактики девиантного поведения чаще всего сводится к выделению и психологическому сопровождению детей группы риска. Этот подход важен и необходим, однако, он не приводит к значительному сокращению группы подростков с девиантным поведением, т.к. она продолжает пополняться за счет тех, кто ранее не входил в группу риска, но, оказавшись в трудной жизненной ситуации, принимает неадекватные решения, обусловливающие появление девиаций. Получается замкнутый круг, разорвать который можно, проводя соответствующую работу, по крайней мере, в трех направлениях: улучшение морального состояния и материального благополучия населения, повышение психологической грамотности людей, прежде всего, в области психологии семьи и семейных отношений, обеспечение психического развития детей согласно требованиям психологических закономерностей становления личности. С моей точки зрения, системное рассмотрение этих задач позволит осуществлять наиболее успешную профилактику девиантного поведения, снижать риски его возникновения в разных возрастных группах молодежи и преодолевать трудности ее воспитания, с которыми мы сегодня столкнулись. Поскольку я являюсь специалистом в области возрастной и педагогической психологии, последнее положение мне ближе, и далее я рассмотрю его более детально.

Процесс развития личности разделен на стадии, каждая из которых характеризуется специфическими задачами развития, решение которых и определяет переход на новый этап. По признанию многих авторов, один из наиболее сложных жизненных кризисов приходится на подростковый возраст (Рождественская, 2015; Шнейдер, 2004, Kroger, Marcia, 2011; Steinberg, 2008). Это объясняется большим количеством причин, и в частности, появлением к 15 годам абстрактного мышления (по Л.С. Выготскому) или формально-логического интеллекта (по Ж. Пиаже), позволяющего в умственном плане выдвигать и проверять гипотезы относительно содержания, механизмов, генеза и функционирования каких-либо явлений действительности. На этом этапе мысли подростков направляются на философское осмысление действительности, понимание человеческих взаимоотношений, анализ явлений общественной жизни, поиск своего места в мире межличностных и социальных отношений. Этот период глубоких раздумий подростков получил название подросткового кризиса смысла жизни, и его отличительной особенностью является то, что он носит системный характер и, в отличие от многих других жизненных кризисов, переживаемых человеком, затрагивает сразу несколько жизненно важных сфер. Как правило, кризис завершается построением «дорожной карты» жизни, рассчитанной на ближнесрочные и среднесрочные перспективы.

Это означает, что стержень личности подростка (личностная идентичность, по Э. Эриксону и Дж. Марсиа) сформировался, и он становится «верным себе» и взятым на себя обязательствам, способен сделать свой выбор, найти свою линию жизни, принять существующий миропорядок и придерживаться его. Если он не уверен в понимании себя, среды, к которой принадлежит, и своих дальнейших жизненных перспектив, то у него наблюдается неуверенность в себе и негативизм, а также смешение ролей. С точки зрения многих психологов, в этот период самостоятельный и осознанный выбор профессии выступает важным индикатором личностного развития подростка в целом. Наиболее определенно эта точка зрения выражена в работах Дж. Марсиа.

Профессиональная идентичность

На основании исследований отечественных и зарубежных психологов (Абдуллаева, 2014; Ермолаева, 2009; Пряжников, 2008; Шнейдер, 2004; Barbour, Lammers, 2015; Neary, 2014; Pratt, Rockmann, Kaufmann, 2006) профессиональную идентичность можно определить как сложно структурированный личностный конструкт, который включает: систему представлений о себе и своей позиции в профессии; принятие ее целей, функций, ролей и методов реализации; отношение к ней как личностно значимой ценности, придающей смысл самоуважения; готовность к овладению профессиональной деятельностью и ее совершенствованию; отождествление себя с группой профессионалов на основе самопознания, знакомства с миром профессий, постижения профессионального мастерства и сопоставления своих личностных особенностей (жизненных целей, планов самореализации, способностей и других психических свойств) с требованиями, предъявляемыми к профессиональной деятельности; совокупность внутренних и внешних условий и факторов, влияющих на выбор профессии. (Например, большую роль в выборе профессии играют такие внешние факторы, как ближайшее окружение человека и обстоятельства жизни, к числу внутренних факторов относятся такие особенности, как оптимистический настрой на будущее, тревожность, самооценка и т.д.)

Обзор исследований, посвященных анализу проблемы становления профессиональной идентичности в подростковом возрасте, показал, что этот феномен изучен недостаточно. Основное внимание психологов направлялось на изучение профессиональной идентичности в более зрелые годы. В этой связи мы провели исследование, посвященное изучению некоторых особенностей связи личностной и профессиональной идентичности старшеклассников в возрасте 15–16 лет. Прежде всего, была исследована связь личностной идентичности с возрастом.

Респонденты. В исследовании участвовало 132 респондента, все учащиеся московских школ — 49 девятиклассников 15 лет (23 юноши и 26 девушек) и 83 десятиклассника 16 лет (28 юношей и 55 девушек).

Методический инструментарий. Методика профессиональной идентичности А.А. Азбель и А.Г. Грецова. Методика изучения личностной идентичности Д. Марсиа в модификации Орестовой В.Р. и Карабановой О.А.

Результаты исследования

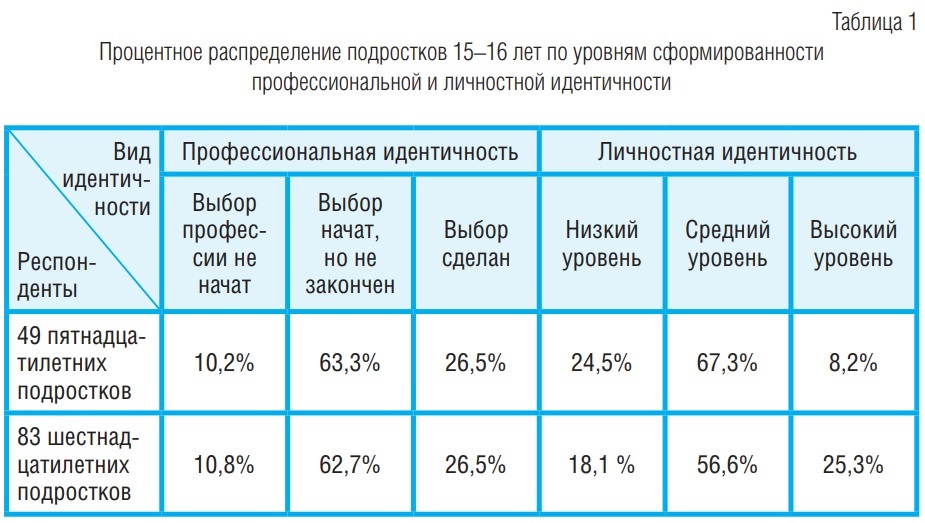

Данные, собранные с помощью методик на личностную и профессиональную идентичность, сведены в таблицу 1.

В результате статистической обработки данных обнаружена статистически значимая связь (р=0.048) между личностной идентичностью и возрастом. По параметру «уровень развития личностной идентичности» 16-летние старшеклассники превосходят 15-летних. Из полученных результатов также следует, что, хотя динамика личностной идентичности налицо, темпы ее становления в возрасте 15–16 лет невелики, что подтверждается распределением старшеклассников по группам: на высоком уровне развития личностной идентичности находится 8,2% девятиклассников и 25,3% десятиклассников, на среднем уровне 67,3% и 56,6%, соответственно, и на низком — 24,5% девятиклассников и 18,1% десятиклассников. Таким образом, в 10-м классе только одна четверть десятиклассников вышла на высокий уровень личностной идентичности. Этот результат согласуется с данными других авторов, в частности, в исследовании Д.А. Исаевой показано, что сенситивный период становления личностной идентичности приходится на 19–20 лет; другие психологи утверждают, что развитие личностной идентичности продолжается до 21 года.

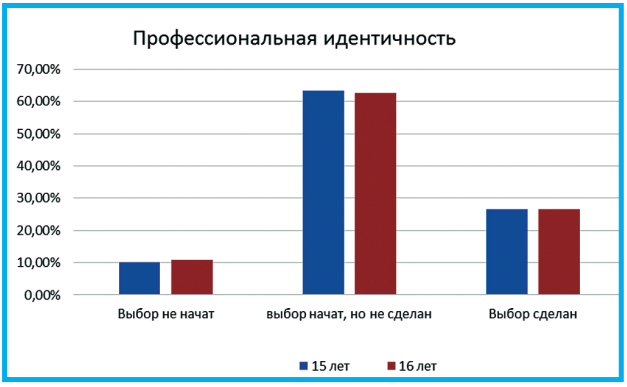

Результаты изучения профессиональной идентичности показывают, что 10,2% 15-летних и 10,8% 16-летних подростков еще не приступали к выбору профессии, а 26,5% старшеклассников каждой возрастной группы осуществили свой выбор. Остальные школьники (63,3% девятиклассников и 62,7% десятиклассников) находились в процессе принятия решения. По параметру «профессиональная идентичность» различия между 9-классниками и 10-классниками статистически не значимы (р=0,993). Следовательно, в период от 15 до 16 лет динамика профессиональной идентичности отсутствует. Логично предположить, что незначительный темп развития личностной идентичности объясняется отсутствием динамики профессиональной идентичности, являющейся важным компонентом ее структуры.

Полученные данные согласуются с результатами исследований других авторов. В частности, А.А. Азбель, показавшей, что между 9-м и 10-м классом состояние профессиональной идентичности практически не меняется, и только в одиннадцатом классе количество подростков, самостоятельно и осознанно выбравших свою профессию, увеличивается примерно вдвое. Однако в это же время значительно возрастает тревожность по поводу профессионального будущего и интенсивность кризисных переживаний профессионального самоопределения.

Для исследования эмоционального состояния подростков, находящихся на разных уровнях личностной идентичности, 67 школьников были обследованы с помощью шкалы «Страх социальных ситуаций», входящей в «Опросник на исследование неуверенности в себе». Шкала состоит из 17 вопросов, направленных на выявление страха, вызываемого критическими оценками, непониманием, недовольством авторитетных лиц и т.п. Установлена обратная корреляционная связь личностной идентичности со страхом социальных ситуаций. Чем ниже уровень развития личностной идентичности, тем больше страх (ro=-,256; р=,036). Поскольку личностная идентичность в исследуемый возрастной период выходит на высокий уровень только у четверти выборки (см. таблицу выше), можно утверждать, что на момент проведения эксперимента значительное число его участников либо находилась в зоне риска возникновения невротических страхов, либо постоянно испытывала их. Более того, мы получим совсем уж неприглядную картину, если эти данные рассмотрим в свете результатов многочисленных исследований, посвященных изучению чувства одиночества, агрессивности, депрессивных состояний, тревожности и т.д. у подростков.

Подводя итог, необходимо отметить следующее: личностная идентичность начинает формироваться в подростковом возрасте, развивается примерно на протяжении 10 лет и достигает высокого уровня у разных людей в разные отрезки времени. Период интенсивного развития приходится на интервал от 17–18 лет (возраст обучения в 11 классе) до 21 года. Личностная идентичность выступает как предпосылка становления профессиональной идентичности, и появление первой предшествует началу развития последней. Часто профессиональное самоопределение — это затяжной и стрессогенный процесс, характеризующийся переживаниями по поводу будущего, усугубляющийся кризисом смысла жизни, а также эмоциональной неустойчивостью, обусловленной пубертатной гормональной перестройкой. Таким образом, учитывая сложность задач личностного развития подростков, можно понять, что в группу риска входят если не все, то большинство представителей этой возрастной категории людей. В этой связи перед возрастными психологами стоит многоплановая и объемная задача: способствовать становлению личности подростков, снижая риски возникновения стрессов, обусловленных прохождением кризиса смысла жизни и обеспечивая профилактику негативных эмоциональных состояний, сопряженных с девиантным поведением.

Поскольку число возрастных психологов в нашей стране невелико, мы предлагаем проводить соответствующую работу в рамках профориентационного психологического консультирования школьников, которое должно осуществляться в зависимости от их принадлежности к одной из трех групп. Группа 1 состоит из учащихся с низким и средним уровнем развития личностной идентичности и нулевыми показателями профессиональной идентичности. В работе с ними основной акцент следует делать на развитии личностной идентичности и обеспечении перехода на стадию моратория. Группа 2 включает старшеклассников со средним и высоким уровнем развития личностной идентичности и незавершенной профессиональной идентичностью. Внимание психологов должно быть направлено на выбор школьниками профессии и специальности. В группу 3 входят учащиеся с высоким уровнем развития личностной идентичности и завершенной профессиональной идентичностью. В этой группе основной задачей психологов является профилактика кризисов профессиональной идентичности после окончания школы и ознакомление молодых людей с возможными специализациями и вузами, ведущими профессиональную подготовку по ним. В последних двух группах у школьников также следует по возможности развивать личностные свойства: рефлексию, целеполагание, мировоззренческие установки, волевые качества и навыки эмоциональной саморегуляции, и способствовать их интеграции в единую непротиворечивую и отрефлексированную систему управления жизнедеятельностью. Достоинство данного подхода к психологическому консультированию и профилактике девиантного поведения подростков состоит в том, что он гармонично встраивается в естественный процесс становления личности, снижает эмоциональную напряженность и способствует решению задач психического развития подростков.

Источник: Рождественская Н.А. Отечественная психология развития и воспитания личности как основа профилактики девиантного поведения подростков // // Психическое здоровье человека и общества. Актуальные междисциплинарные проблемы: Научно-практическая конференция. Сборник материалов, Москва, 30 октября 2017 года / под ред. Г.П. Костюка. М.: КДУ, 2018. С. 682–688.

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать