Одна из проблем, которая может сопровождать процесс формирования любых групп, команд — игнорирование «индивидуального подхода» к участникам будущей совместной деятельности, ситуативно объединенных общими целями в определенных пространственно-временных координатах. Принцип «индивидуального подхода» к человеку в образовании, спорте, профессиях часто только декларируется, но на практике не осуществляется по причине отсутствия необходимых «инструментов» для объективной оценки сущностных характеристик человека. Реализация данного принципа при организации и осуществлении индивидуальной и командной работы в любой сфере деятельности (образование, спорт, профессии) предполагает знание природных психологических особенностей, способностей и предрасположенностей человека, выраженность которых в значительной степени обуславливается природными задатками — свойствами нервной системы или, иначе — нейродинамическими характеристиками. Без такого знания будет затруднительным определение и учет природной психофизиологической и психологической совместимости или несовместимости (взаимодополняемости) участников совместной деятельности.

Есть основания полагать, что в рабочем арсенале большинства специалистов помогающих профессий (психолог, психофизиолог, психотерапевт и т.д.) сегодня нет инструментальных методик, реализуемых на основе портативных приборов, совместимых с компьютерными технологиями, что позволяло бы оптимизировать и объективизировать работу в «полевых» условиях с большими контингентами: общеобразовательные и спортивные школы, учебные заведения, промышленные производства и т.д. Без такого «инструментария» трудно обеспечить реализацию на практике принципа «индивидуальный подход» к участникам учебной или трудовой деятельности.

В то же время в академической психологии сегодня можно наблюдать все возрастающее число «бумажно-карандашных» методик, разнообразных опросников, «успешно» замещающих указанный «инструментарий», который отечественная промышленность уже давно не производит. Последнее может объясняться отсутствием государственных структур, которые бы целенаправленно занимались разработкой и внедрением нужного специалистам помогающих профессий «инструментария», позволяющего на практике реализовать научные достижения отечественной психологической науки.

По поводу вопросников, и не только, целесообразно вспомнить высказывание Е.П. Ильина на неделе психологии в Санкт-Петербургском государственном университете 25-го апреля 2015 года в докладе «Современная отечественная психология — игра словами и корреляциями?» (см. видео доклада Е.П. Ильина): «Я не против опросников, но их надо доказывать объективными данными. Мы постоянно это делаем в своих исследованиях. Если я провожу какую-то новую методику, изучая новые свойства, я обязательно должен подтвердить ее по типологическим особенностям, другими показателями — объективными для того, чтобы сказать: то, что я по опроснику разделил людей на две группы, это действительно объективное деление, поскольку подтверждается и деланием по другим показателям. Если мы этого делать не будем, если мы не возродим экспериментальную психологию, я считаю это трагедия, что мы позабыли про эту науку, как и некоторые другие. У нас некоторые направления стали исчезать из психологии. Моя любимая психофизиология дифференциальная — она практически исчезла. Нет теперь на конференциях и съездах психологов докладов по этой тематике».

Причина отмеченного Е.П. Ильиным «исчезновения» дифференциальной психофизиологии из поля зрения академической психологии заключается в том, что не произошел своевременный перевод известных инструментальных методик на компьютерные технологии. Например, можно вспомнить электроэнцефалографический метод (ЭЭГ-метод) для измерения свойств нервной системы человека, предложенный в 60-х годах Б.М. Тепловым и В.Д. Небылициным [Теплов, Небылицын, 1963]. Возможности ЭЭГ-метода для измерения свойств нервной системы (далее, сокращ. — СНС) сегодня не используются как для фундаментальных исследований их проявления в разных сферах жизнедеятельности, так и в практической работе специалистов помогающих профессий.

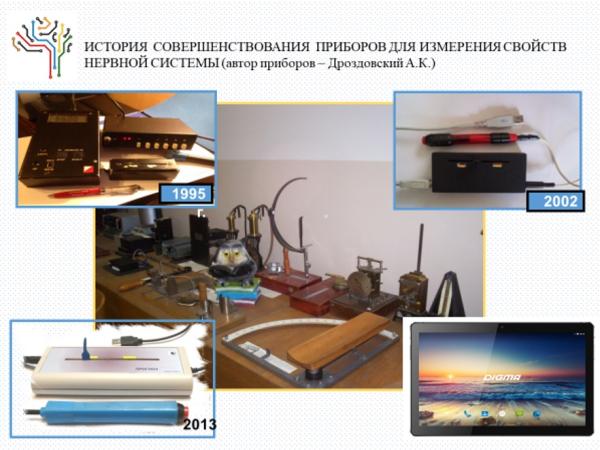

Представляется, что перспективы «возвращения» в отечественную психологическую науку и практику «потерянного» ее раздела — дифференциальной психофизиологии, связаны с двигательными экспресс методиками Е.П. Ильина для измерения СНС, которые на основе современных цифровых технологий сегодня реализуются авторским программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Прогноз» (электронный прибор, совместимый с компьютером + программное обеспечение) или его планшетным аналогом (на ОС Android) [Дроздовский, 2016, 2020]. Отметим, что ПАК «Прогноз» прошел многолетнюю апробацию в общеобразовательных и спортивных школах, в спорте высших достижений, в разных сферах профессионально деятельности, например, в структурах ОАО «РЖД», РосАвиации (авиадиспетчеры) [Дроздовский, 2020, 2021]. ПАК «Прогноз» мы относим к перечню «инструментов», необходимых сегодня специалистам помогающих профессий, а авторский опыт его использования в «полевых» условиях (выборка — более 5 тысяч испытуемых, от 6 лет и старше) указывает на большие возможности по его применению при относительно небольших временных затратах на эксперимент (объяснение, пробы, исполнение — не более 15 минут). История создания авторских вариантов ПАК «Прогноз» отражена ниже на схеме.

В экспериментальных исследованиях, осуществленных в отечественной дифференциальной психофизиологии, было показано, что знание нейродинамических характеристик, отражающих выраженность (высокой, средней или низкой) CНC в составе индивидуального типологического комплекса (ТК), позволяет прогнозировать для индивида проявление в разных сферах его деятельности значительного числа психологических феноменов в аспектах: психомоторика, интеллектуальная деятельность, индивидуальный стиль деятельности, устойчивость неблагоприятным факторам и волевые особенности [Ильин, 2001, 2011; Дроздовский, 2016, 2018].

Как нам представляется, именно через прогнозирование природных особенностей, способностей и предрасположенностей можно на практике реализовать «индивидуальный подход» к человеку, что также будет важно и для оптимизации составов творческих команд в образовании, спорте, профессиях.

Отметим, что под природными подразумеваются такие феномены психической активности человека, выраженность которых в значительной степени обуславливается выраженностью всех пяти СНС, измеряемых двигательными методиками Е.П. Ильина: сила нервной системы; подвижность процессов возбуждения и торможения; уравновешенность нервных процессов, где автор методик различает «внешний» и «внутренний» балансы; первый из балансов характеризует эмоционально-мотивационные аспекты реагирования на ситуации, второй — отражает потребность в двигательной активности, тонус, энергетику [Ильин, 2001, 2011].

Далее для большей ясности и краткости изложения нейродинамические характеристики будут нами представлены пятизначными цифровыми нейродинамическими кодами (нейрокоды), каждый из которых отражает определенный по составу ТК СНС. В свое время нами было принято условно, что в нейрокоде первое по порядку число отражает показатель выраженности силы нервной системы, второе и третье числа — соответственно, подвижность процессов возбуждения и торможения, четвертое и пятое числа характеризуют «внешний» и «внутренний» балансы нервных процессов [Дроздовский, 2003, 2016, 2018]. Обозначение степени выраженности каждого из пяти свойств нервной системы цифрами 1, 2, 3 дает следующие ряды:

- сила нервной системы: 1 — сильная, 2 — средняя, 3 — слабая;

- процессы возбуждения: 1 — подвижные, 2 — средняя подвижность, 3 — инертные;

- процессы торможения: 1 — подвижные, 2 — средняя подвижность, 3 — инертные;

- баланс «внешний»: 1 — преобладает возбуждение, 2 — уравновешенность, 3 — преобладает торможение;

- баланс «внутренний»: 1 — преобладает возбуждение, 2 — уравновешенность, 3 — преобладает торможение.

Порядок расположения СНС в нейрокоде и пример расшифровка их выраженности представлены ниже в виде схемы, что в дальнейшем облегчит восприятие принципов формирования «круглого стола» через «размещение» в нем участников совместной деятельности с отличающимися нейродинамическими характеристиками.

Следует отметить, что введение цифрового нейрокода в практику экспериментальных исследований позволило автору систематизировать и оцифровать большой научный материал, полученный в отечественной дифференциальной психофизиологии, и использовать его в своей консультативной работе. Ниже на схеме, взятой с экрана компьютера, показан перечень из 9 опций, активация которых после измерения у испытуемого СНС представит специалисту подробную текстовую информацию о нем [Дроздовский, 2016].

На данной схеме приведен пример текста «предполагаемый социально-психологический портрет» испытуемого после активации опции №6-«психотип» (всего 16 психотипов — по К.Г. Юнгу, И.Б. Майерс, Д. Кейрси).

Существенно иметь в виду, что вся текстовая информация о конкретном человеке формируется исключительно с учетом его индивидуального ТК CНС — природных задатков, обуславливающих проявление выраженности 29 психологических феноменов (их выраженность и полное описание — в опциях №2 «кратко психологу» и №3 «подробно психологу»), что в совокупности дает основу для реализации «индивидуального подхода» к человеку в образовании, спорте, профессиях.

Намечая тему коммуникации в пространстве «круглого стола», где участники совместной деятельности характеризуются разной типологией, мы изначально опирались на структуру пространственной «модели», представленной ниже на рис. 1, которая формировалась по результатам многолетних экспериментальных исследований. [Дроздовский, 2015, 2018].

Пространственная «модель» связи типологических комплексов свойств нервной системы и психологических типов

Понимание идеи коммуникации в пространстве «круглого стола» будет существенно затруднено без рассмотрения авторской пространственной «модели» на рис. 1, где отражена связь типологических комплексов CНC и психологических типов [Дроздовский, 2008, 2015, 2018].

Целесообразно дать несколько пояснений к пространственной «модели» на рис. 1, где во внешнем кольце локализованы испытуемые с сильной, во внутреннем круге — со слабой нервной системой. Линия в направлении от СЗ к ЮВ характеризует изменение выраженности свойства «внешний» баланс — от преобладания возбуждения (обозначено цифрой 1) через уравновешенность (цифра 2) к преобладанию торможения (цифра 3). Аналогично, линия СВ — ЮЗ указывает на изменение выраженности свойства «внутренний» баланс — от преобладания возбуждения (1) через уравновешенность (2) к преобладанию торможения (3). Испытуемые с сочетаниями «внешнего» и «внутреннего» балансов 11, 31, 33, 13 локализованы, соответственно, в секторах по сторонам света С, В, Ю, З. Внутри каждого из секторов выделено по четыре условные зоны, где локализованы индивиды с высокой подвижностью (эти зоны обозначены красными цифрами 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14) или с низкой подвижностью, инертностью (синие цифры — 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16) обоих процессов: возбуждения и торможения. Например, индивид, у которого типологический комплекс СНС обозначен нейродинамическим кодом 11111 в «модели» на рис. 1 будет локализован в зоне №1, а индивид с нейрокодом 33333 — в зоне №11. Прогностический потенциал «модели» и его использование предполагает учитывать несколько моментов.

Во-первых, пространственная «модель» формировалась, как уже отмечалось, на основе результатов экспериментальных исследований, где СНС человека должны измеряться именно двигательными методиками Е.П. Ильина с использованием программно-аппаратного комплекса «Прогноз».

Во-вторых, знание состава индивидуального ТК CНC, и, соответственно, знание нейрокода, позволяют установить местоположение индивида в одной из 16 зон в 4 базовых секторах — С, Ю, В, З. Есть и переходные сектора — СЗ, СВ, ЮВ, ЮЗ, куда попадают так называемые «курьеры», сочетающие возможности двух психотипов, перестраиваясь от одного другому, и обратно, в зависимости от жизненной ситуации (их обсуждение здесь не проводится).

В-третьих, определенный состав индивидуального ТК CНC обуславливает и определенную выраженность большого перечня природных психологических особенностей человека (по 29 психологическим феноменам), которые будут проявляться у него в аспектах: психомоторика, индивидуальный стиль деятельности, интеллектуальная деятельность, устойчивость к неблагоприятным состояниям и волевые особенности. Этот перечень, где для каждого из психологических феноменов известен состав обуславливающих их ТК CНC, является достижением научных отечественных школ дифференциальной психофизиологии.

В-четвертых, СНС (сила, подвижность нервных процессов) являются генотипными, носят врожденный характер и отличаются высокой устойчивостью, стабильностью в своих проявлениях у человека, находящегося в состоянии спокойного бодрствования, что было показано в известных экспериментальных исследованиях И.В. Равич-Щербо [Равич-Щербо, 1988]. Что касается стабильности в проявлениях свойств «внешний» и «внутренний» баланс, измеряемых у человека в состоянии спокойного бодрствования, то в исследованиях Е.П. Ильина была показано: коэффициенты константности «внешнего» баланса достоверны на уровне 0,01 и находятся в пределах 0,42-0,66, «Внутреннего» — от 0,05 до 0,001 в пределах 0,46-0,52 [Ильин, 2001].

В пространственной схеме на рис. 1 есть надписи в цветовой палитре: 1) я-люблю; я-чувствую (цвет — зеленый); 2) я-действую; я-сражаюсь (красный); 3) я-планирую; я-думаю (голубой); 4) я-колдую; я-верую (фиолетовый). Таким способом здесь внимание направляется на известную духовную традицию, подробно представленную в книгах Теуна Мареза [Марез, 2017].

Отметим, что семь первых надписей в нашей «модели» совпадают с названиями семи глав 1-го тома его книги, а последняя из них: «я-верую!» добавлен нами, допуская, что тот просто «забыл» это сделать, возможно, по причине следования одному из декларируемых им принципов — «верить, не веря!». Как нам представляется, каждая из 8 надписей на рис. 1 отражает определенный тип людей, которые в «модели» локализованы в секторах — С, Ю, В, З, а сами типы в книгах Т. Мареза обозначены как «семь групп сновидящих». Издательство книг Т. Мареза так представило 1-й том его книги «Возвращение воинов»: «Книга знакомит читателя с толтекским Путем Воина и Путем Свободы. Это основанный на действии подход к жизни, посредством которого индивидуумы учатся ценить знания, приобретаемые на собственном жизненном опыте, выше, чем информацию, полученную от других. Теун Марез знакомит читателя с базовыми концепциями этого пути, а также с теми инструментами, которые воины используют в своей повседневной жизни для того, чтобы выработать веру в себя, уверенность в своих силах и принять ответственность за себя и свою жизнь, — что образует истинную основу свободы» [Марез, 2017, с. 4].

Концепция типов Т. Мареза близка к типологии, заданной в книгах другого представителя изотерической традиции — К. Кастанеды, где можно проследить многолетний процесс взаимодействия членов его «команды» («отряда воинов»), характеризуемых разной типологией. Возможны разные мнения в отношении творчества обоих авторов, но нам важно обратить внимание как, например, в книгах К. Кастанеды, представлен процесс коммуникации достаточно большого числа «учеников» (мужчин и женщин), руководимого главным персонажем его книг, их наставником — доном Хуаном. В текстах книг К. Кастанеды можно найти многочисленные эпизоды встреч членов «команды» в пространстве «круглого стола» [Кастанеда, 2016].

Возвращаясь к пространственной «модели» на рис. 1, напомним, что в ней «объединены» известные научные традиции — учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности и теория психологических типов К.Г. Юнга, куда также непротиворечиво «вписывается» и концепция И.К. Адизеса о формировании «взаимодополняющей команды лидеров» [Адизес, 2021]. Как представляется, в пространственную «модель» достаточно непротиворечиво «вписывается» и древняя толтекская изотерическая традиция (К. Кастанеда, Т. Марез) психического развития членов команды «воинов» с разной типологией.

Если использовать систему координат, связанную со сторонами света — С, Ю, В, З, то типы людей по Т. Марезу: «я-люблю» и «я-чувствую», локализованы в «модели» в западном секторе; типы «я-действую» и «я-сражаюсь» — в северном; типы «я-планирую» и «я-думаю» — в восточном; типы «я-колдую» и «я-верую» — в южном секторе.

Рассматривая далее пространственную «модель» на рис. 1, можно также вспомнить концепции пяти языков сознания, предложенную В.В. Козловым, о чем он пишет так: «Концепция языков сознания для нас является попыткой описать то сложное содержание феноменов, которое определяет индивидуальную субъектную реальность. Субъектная реальность — это индивидуальное и уникальное восприятие-представление о внутренней и внешней реальности, которое формируется в процессе социализации и является интегративным образованием, определяющим эмоциональные, когнитивные и поведенческие особенности реагирования индивида на стимульное содержание внутренней и внешней среды. В 1994 году мы предложили для обозначения субъектной реальности термин «карты психической реальности», основываясь на идее о том, что вся реальность, данная нам в модальностях опыта, является продуктом самой психической организации, которое сознание наполняет структурой, смыслом, отношением и переживанием» [Козлов, 2007, с. 99]. В этом высказывании мы усматриваем созвучность идей В.В. Козлова с нашим дифференциально-психофизиологическим подходом к типологиям, которые компактно представлены в пространственной «модели» на рис. 1. И далее, В.В. Козлов отмечает следующее: «Но для того, чтобы показать специфические черты различных сред (пространств существования) сознания, мы и хотим предложить концепцию языков сознания. Без сомнения, понятие среды реализации сознания более адекватно, чем уже ставшее привычным понятие языков сознания. Энергия сознания опредмечивается, наполняется содержанием в определенной среде, в которой и приобретает качество языка сознания. В силу того, что сама идея полевого преобразования энергии сознания в различных средах реализации является новаторской, но несколько преждевременной, мы остановимся на термине «языки сознания» … ощущения, эмоции и чувства, образы, символы, знаки. Все это разные языки, обладающие внутренними законами и своей логикой» [Козлов, 2007, с. 100].

Напомним, что в пространственной «модели» на рис. 1 имеются четыре базовых сектора в соответствии со сторонами света — С, В , Ю, З, где в каждом — по четыре пространственные зоны, общим их числом — 16, каждой из которых поставлены в соответствие определенные ТК СНС и обуславливаемые ими 16 психологических типов (типы — по К.Г. Юнгу, И.Б. Майерс, Д. Кейрси).

В одной из наших публикаций мы предложили понятие психофизиологическая «ниша» — местоположение (зона) в «модели», куда может быть локализован тот или иной индивид с определенным по составу индивидуальным ТК СНС, измеряемых двигательными методиками Е.П. Ильина. Можно рискнуть предположить, что языки сознания в концепции В.В. Козлова могут также непротиворечиво быть «вписаны» (локализованы) в сектора — С, В, З, Ю, а «среды — пространства существования сознания» — в психофизиологические «ниши».

В предлагаемом нами варианте локализации языков сознания в пространственной «модели» на рис. 1 есть некоторое затруднение, а именно — секторов четыре, а языков сознания в концепции В.В. Козлова больше: ощущений, эмоций и чувств, образов, символов, знаков [Козлов, 2021, с. 246-255]. Вопрос локализации языков сознания для нас также усложняется, если учитывать и точку зрения Е.П. Ильина, высказанную в докладе «Современная отечественная психология — игра словами и корреляциями?» на Петербургской неделе психологии 25.04.2015, где, отвечая на вопрос из зала, ученый сказал, что в своей монографии «Эмоции и чувства» он попытался объяснить, что «эмоции — это не чувства, а чувства — это не эмоции» (см. видео доклада Е.П. Ильина) [Ильин, 2007].

Итак, в пространственной «модели» на рис. 1 каждый из секторов — С, Ю, В, З характеризуется одной из психических функций (функции — по К.Г. Юнгу), причем, каждая из них является доминирующей в своем секторе — ощущение (С), интуиция (Ю), мышление (В), чувство (З). Отметим, что если в том или ином секторе «модели» одна из психических функций является доминирующей, наиболее осознаваемой, то остальные две функции в этом же секторе —вторичные, а последняя — недифференцированная (локализована в сфере бессознательного), но она же, будучи локализованной в противоположном секторе, там окажется уже доминирующей, наиболее осознаваемой. С другой стороны, чтобы локализовать языки сознания, с учетом концепции В.В. Козлова, потребуется чем-то «пожертвовать». Возникшую «трудность» можно разрешить, если предположить, что каждой из четырех психических функций: ощущение, интуиция, мышление, чувство соответствует и определенный язык сознания, но с допущением, что язык эмоций присутствует во всех секторах «модели», а язык образов локализован в ее центре. Можно также предположить, что пространственная «модель» на рис. 1 — своеобразная голограмма, все свойства которой, в полном объеме, включая все возможные языки сознания, потенциально, могут быть проявлены у индивида, локализованного в любой из психофизиологических ниш в «модели».

Коммуникация в пространстве «круглого стола», формируемого с учетом нейродинамических характеристик участников совместной деятельности

Под «круглым столом» нами понимаются относительно небольшая группа, команда (два, три и более ее членов), объединенные для достижения общих творческих целей, прояснить которые можно, если обратиться к высказываниям В.В. Козлова, имеющего огромный опыт в организации и проведении многочисленных тренинговых занятий в различных творческих группах, командах: «Прагматическая цель интегративной психологии, развитием которой я занимаюсь с 1991 года — изменение структуры и формы сознания человека, обретающего в результате способность мыслить, рефлексировать, действовать адекватно в соответствующей социокультурной среде и на сущностном уровне трансформировать homo sapiens и homo habilis (человека разумного и умелого) в homo ludens и homo creacoficus (человека играющего и творящего мудрость). Вне сомнения, эта цель, поставленная в конце 20-го столетия, является идеальной и предельной — вызовом жизни не только для психолога, но и любого человека. Однако практические усилия интегративных психологов в настоящее время сфокусированы на основной цели человеческого существования — его самореализации, самопроявлении, самоактуализации» [Козлов, 2017, с. 16-17].

Предлагаемая нами идея пространственного «круглого стола» (в образовании, спорте, профессиях), формируемого с учетом типологии участников будущей совместной деятельности, опирается на ряд научных фактов, полученных в экспериментальных исследованиях:

1. Среди представителей спортивных и танцевальных пар в фигурном катании, а также среди врачей и медсестер (в стоматологии, в парах «врач-медсестра») с относительно равной частотой встречаются противоположные сочетания 11 — 33 или 13 — 31 свойств «внешний» и «внутренний» баланс нервных процессов. В «модели» на рис. 1 такие сочетания балансов локализованы в противоположных секторах. Это указывает, что в аналогичных парных видах деятельности наиболее предпочтительным являются индивиды с противоположными, взаимодополняющими ТК СНС [Дроздовский, 2018].

2. В таких индивидуальных видах спорта как лыжи и биатлон, типологические особенности СНС у тренера и спортсменов чаще близки или совпадают. Аналогичный вывод был получен нами и по результатам исследований в образовании: чем сильнее отличаются типологические особенности учителя и ученика, тем большие трудности возникают у учащихся в усвоении данного учебного предмета [Дроздовский, 2016а, 2018, 2019]. Последнее подтверждается и в исследованиях М.К. Кабардова в сфере образования, который, предложив схему «учитель-метод-ученик», экспериментальным путем показал, что успешность ученика в усвоении иностранного языка значительно выше, если ТК CНC участников совместной учебной деятельности близки или полностью совпадают, то есть, имеет место психофизиологическая и психологическая их совместимость [Кабардов, 2012, 2013].

3. В паралимпийских хоккейных командах (следж-хоккей) высокого уровня квалификации наблюдается тенденция: среди вратарей доминирует по частоте встречаемости ТК CНC с цифровым нейрокодом — 11111 (в «модели» — северный сектор), нейрокод среди защитников — 13311 (северный сектор), нейрокод среди нападающих — 31133 (южный сектор) [Банаян, 2020]. Следовательно, в рассматриваемом исследовании замечена тенденция: защитные функции выполняются игроками, локализованных в пространственной «модели» в северном секторе, а функции нападающих – игроки из противоположного, южного сектора. Отмеченные в хоккее-следж тенденции нуждаются в верификации через исследования в других игровых видах спорта (хоккей с шайбой, футбол и т.д.).

4. В среднестатистической семье (мама, папа, дочь, сын) индивидуальные ТК СНС ее членов не совпадают, различаются или даже противоположны по составу, и, следовательно, характеризуются разными психофизиологическими типологиями, что обуславливает и разные их психологические типы (типы — по К.Г. Юнгу, И.Б. Майерс, Д. Кейрси). Если обратиться к пространственной «модели» на рис. 1, то наиболее часто оба родителя локализованы в соседних секторах, но при этом папа и дочь, с одной стороны, мама и сын — с другой, локализованы в противоположных секторах этой «модели» [Дроздовский, 2016а, 2023].

5. Экспериментальные исследования проявления ТК CНC среди спортсменов высокого уровня квалификации в 11 олимпийских и 8 паралимпийских видах спорта, показали следующее:

- сочетание балансов 31 объединяет те виды спорта, где важной составляющей является необходимость совершать многократные движения вертикально вверх, преодолевая вектор силы тяготения (одиночное фигурное катание, баскетбол, тхэквандо);

- сочетание 13 — виды спорта, где важной составляющей является необходимость контролировать и управлять движениями в условиях действия разнообразных природных сил, в том числе, движение вертикально вниз, под действием силы тяготения (прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, а также, парусный спорт, пулевая стрельба, стрельба из лука);

- сочетание 11 — виды спорта, где важной составляющей является необходимость совершать движения отталкивания вдоль, либо под относительно небольшими углами к горизонтальной поверхности (лыжные гонки, биатлон, спринтерский и стайерский бег, метания, хоккей);

- сочетание балансов 33, в сравнении с сочетаниями 11, 31, 13, заметно реже встречается в рассматриваемых видах спорта.

Данные о частоте встречаемости сочетаний свойств «внешний» и «внутренний» балансы нервных процессов среди спортсменов в исследованных видах спорта позволяли нам выдвинуть предположение о «влиянии» на выбор и успешность в осуществлении спортивной деятельности такого фактора, как «взаимодействие» человека с вектором силы тяжести [Дроздовский, 2018].

6. В таблице 1 показаны составы взаимодополняющих команд лидеров (по И.К. Адизесу), сформированных с учетом их нейродинамических характеристик [Дроздовский, 2022].

Из таблицы 1 следует, что менеджеры P, E, A, I-типов (специализирующихся, соответственно, в сферах деятельности: производство и реализация продукции; финансы; планирование; «климат» в коллективе) в каждой из четырех взаимодополняющих команд (они формируются для определенного жизненного цикла существования организации: создание, развитие, стабилизация, кризис), как и в рассмотренном выше случае с членами среднестатистической «семьи» (мама, папа, дочь, сын), располагаются по сторонам света – С, Ю, В, З, образуя «круглый стол» в пространственной «модели» на рис. 1.

Вместо заключения обозначим то, в чем мы усматриваем перспективы развития темы, представленной в данной статье.

1. Проверка предположения, что задачи психического развития индивидов разных типологий, организованных неслучайным образом, с учетом их нейродинамических характеристик в пространстве предложенного «круглого стола», через «разумное сотрудничество» и в определенных состояниях сознания, будут решаться одновременно в двух пространствах: реальном физическом и в том, о котором говорил А. Менегетти, определяя понятие «семантическое поле – коммуникация на бессознательном уровне» [Менегетти, 2001, 2019] .

2. Проверка гипотезы, что индивидуальные типологические комплексы свойств нервной системы — нейродинамические характеристики, измеренные двигательными методиками Е.П. Ильина, обуславливают у индивидов разных типологий доминирование определенных языков сознания (языки сознания — по В.В. Козлову) [Козлов, 2007, 2021].

3. В пространственной «модели» на рисунке 1 представлены базовые характеристики: материя, пространство, время, энергия, электромагнитное поле, стороны света – С, Ю, В, З, а также гравитация (влияние вектора силы тяжести, см. выше научные факты под №5), что может представлять интерес не только для представителей современной физики, уже понимающих, что в создаваемую ими Единую Теорию квантового поля необходимо, как важнейший параметр, включить сознание человека. Такое понимание есть и у психологов, подробно обозначенное, например, в монографии В.Ф. Петренко и А.П. Супруна «Методологические пересечения психосемантики сознания и квантовой физики» [Петренко, Супрун, 2018].

Литература

- Адизес И.К. Развитие лидеров: Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей / Пер. с англ. Т.Ю. Гутман, 9-ое изд. М.: Изд-во «Альпина Паблишер», 2021. – 259 с.

- Банаян А.А. Психофизиологические факторы успешности спортивной деятельности паралимпийцев высокой квалификации: на примере хоккея-следж. Дисс…канд. психол. наук. Санкт-Петербург, 2020.

- Дроздовский А.К. Возрастные изменения нейродинамических характеристик учащихся // Материалы 3-го съезда Российского психологического общества. СПб, 25-28 июня, 2003.

- Дроздовский А.К. Исследование связей свойств нервной системы с психодинамическими характеристиками личности: Дисс…канд. психол. наук. Санкт-Петербург, 2008.

- Дроздовский А.К. Использование программно-аппаратного комплекса «Прогноз» в работе практического психолога // Международный журнал «Педагогика и психология. Теория и практика», 2016. № 1(3), С. 47-63.

- Дроздовский, А. К. Проявление типологических особенностей свойств нервной системы и психологических типов в контексте семьи // Международный научный журнал: «Педагогика и психология. Теория и практика». №3(5). 2016 а. С. 68–77.

- Дроздовский А.К. Современные возможности и перспективы дифференциальной психофизиологии профессиональной деятельности // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2018. Т. 3. № 3. С. 132-175. Адрес статьи: http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document388.pdf

- Дроздовский А. К. Способ определения психофизиологической и психологической совместимости на основе измерения свойств нервной системы // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2019. Т. 4. № 3. С. 170-200. Адрес статьи: http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document491.pdf

- Дроздовский А.К. Исследование психофизиологических состояний на основе измерения свойств нервной системы // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2020. Т. 5. № 1. C. 81-106. Адрес статьи: http://work-org-sychology.ru/engine/documents/document531.pdf

- Дроздовский А.К. Модельные нейродинамические характеристики авиадиспетчера // Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества: сборник тезисов докладов (Москва, 25-26 мая 2021) / Б. П. Елисеев (главный редактор). М.: ИД Академии Жуковского, 2021. С. 215-220.

- Дроздовский А.К. «Взаимодополняющая команда лидеров»: проблема, подходы, варианты решения // Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. 2022. Т. 7. № 1. С. 161 – 181. DOI: 10.38098/ipran.opwp_2022_22_1_008. Адрес статьи: http://work-org-sychology.ru/engine/documents/document764.pdf

- Дроздовский А.К. Перспективы дифференциально-психофизиологических методов в психотерапевтической практике / Материалы конференции, «Современные проблемы психосоматической психологии и психотерапии», посвященной юбилею Антонио Менегетти, 10-11 марта 2023. Санкт-Петербург. «Методология современной психологии», Выпуск 17, под редакцией Козлова В.В., Карпова А.В., Мазилова В.А., Петренко В.Ф. Москва, Ярославль, 2023, с. 84-94.

- Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. СПб: Питер, 2001. – 464 с.

- Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2011. – 701 с.

- Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2007. –783 с.

- Кабардов М.К. Учитель–метод–ученик: благоприятное соответствие // Психология в вузе. 2012. № 2. С. 23-27.

- Кабардов М.К. Языковые способности: психология, психофизиология, педагогика. – М.: Смысл, 2013. – 400 с.

- Кастанеда К. Учение дона Хуана; Отдельная реальность; Путешествие в Икстлан; Сказки о силе; Второе кольцо силы / Перев. с англ. – М.: ООО Книжное издательство «София», 2016. – 688 с.

- Кастанеда К. Дар орла; Огонь изнутри; Сила безмолвия; Искусство сновидения; Активная сторона бесконечности / Перев. с англ. – М.: ООО Книжное издательство «София», 2016. – 736 с.

- Козлов В.В. Интегративная психология: пути духовного поиска, или освящение повседневности. – М.: Изд-во Психотерапия, 2007. – 527 с.

- Козлов В.В. Психология творчества: свет, сумерки и темная ночь души. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2017. – 184 с.

- Козлов В.В. Вечная психология. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2021. – 304 с.

- Марез Т. Учение толтеков. Пер. с англ. М. Думиновой. М.: Сны Драконов, 3-е изд., т. 1. 2017.

- Менегетти А. Проект «Человек» Пер. с итал. Изд. 2-ое. М.: ННБФ «Онтопсихология». 2001. – 224 с.

- Менегетти А. Введение в онтопсихологию / пер. с ит. БФ «Онтопсихология». – М.: НФ «Антонио Менегетти», 2019. – 196 с.

- Петренко В.Ф., Супрун А.П. Методологические пересечения психосемантики сознания и квантовой физики. – М.: Красанд, 2018. – 304 с.

- Равич-Щербо И.В. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека. М., 1988.

- Теплов Б.М., Небылицын В.Д. Изучение основных свойств нервной системы и их значение для психологии индивидуальных различий // Вопросы психологии. 1963. №5.

- Drozdovski A.K. The connection between typological complexes of properties of the nervous system, temperaments, and personality types in the professions and sports / Open Access Journal of Sports Medicine. №6, 2015, р. 161-172. https://www.dovepress.com/the-connection-between-typological-complexes-of-properties-of-the-nerv-peer-reviewed-article-OAJSM

Источник: Методология современной психологии. Вып. 18 /Сб. под ред. Козлова В.В., Карпова А.В., Мазилова В.А., Петренко В.Ф. – М-Ярославль: ЯрГУ, ЛКИИСИ РАН, МАПН, 2023. С. 137-154.

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать