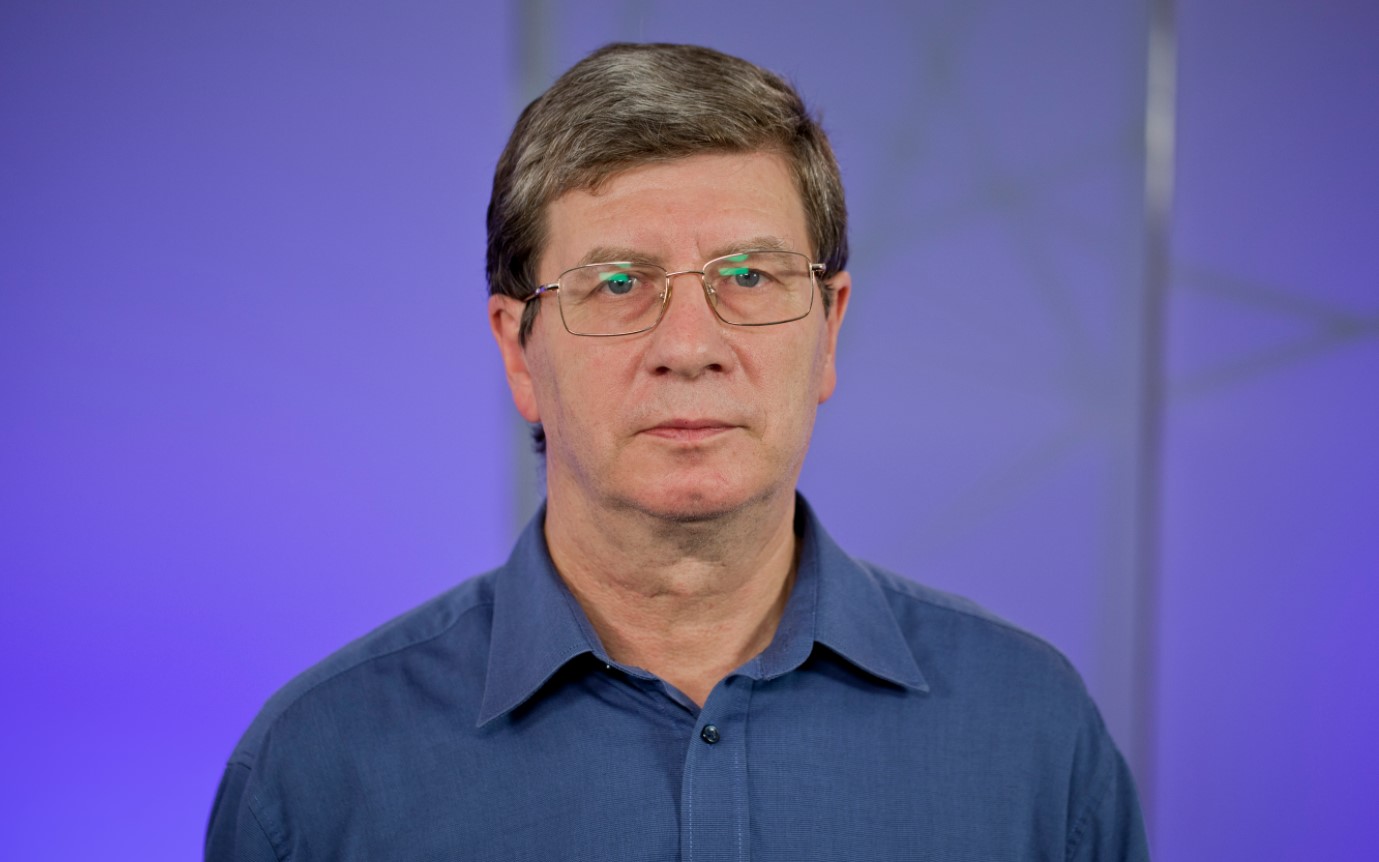

Интервью с кандидатом биологических наук Василием Андреевичем Ключаревым продолжает серию публикаций, в которых представлены взгляды авторитетных ученых-современников по актуальным проблемам и направлениям исследований психологической науки в целом и социальной психологии, в частности. Вопросы задавал Тимофей Александрович Нестик. Ниже публикуются вопросы и ответы на них В.А. Ключарева.

Беседа состоялась в рамках серии интервью с российскими психологами, проведенных в 2017–2020 гг. при финансовой поддержке РФФИ (проект «Социальные представления российских психологов о будущем психологической науки», №17-06-00675).

1. Василий Андреевич, я бы начал нашу беседу с обсуждения тех направлений исследований, которые сейчас наиболее актуальны и интересны лично Вам. Какие проблемы в Вашей области сейчас Вас вдохновляют?

Мне кажется, что то, с чем я сталкиваюсь, — это технологический вызов. Наверное, мои коллеги больше связаны с социокультурными вызовами, я же — именно с технологическими. С одной стороны, это вопрос о том, как интерпретировать с помощью классических психологических подходов тот поток данных, который мы получаем с помощью новых технологий исследования. Я думаю, что у многих сейчас есть ожидание, что вот-вот должно родиться качественно новое знание. То есть уже невозможно механическое объединение двух потоков информации: того, что идет снизу, от мозга и организма, и того, что мы получаем с помощью классических подходов в психологии. Идет поиск какого-то нового языка. Я, как и многие исследователи, с которыми я сталкиваюсь в своей области, не могу отделаться от ощущения кризиса традиционных концепций. Это отчасти обусловлено технологическими вызовами, связанными с новыми технологиями, анализом сложных нейробиологических данных и разработками по «подсоединению», грубо говоря, человека к компьютеру.

2. Интерфейс «мозг-компьютер»? Сегодня на этой же грани возникают социально-психологические проблемы взаимодействия машин и людей в коллективах. В последние 3 года очень бурно развивается технология agile robots. На смену автоматизированным станкам, привинченным к полу, приходят многофункциональные роботы, которые очень легко перемещаются и которые могут объединяться в некие «коллективы», частью которых становятся люди.

Да, в таком широком смысле, уже от подключения пациентов к компьютеру с помощью интерфейсов «мозг-компьютер» до возможного подключения людей друг к другу. На самом деле в ближайшие, мне кажется, 20 лет эти технологии преобразят психологию. Мои исследования находятся на этой грани технологического прорыва в изучении нервной системы и поиска общего языка с теми концепциями, которые описывают, как вообще вся эта система ведет себя в целом, с точки зрения традиционной психологии.

Мы сейчас проходим через определенный кризис: иногда даже можно услышать взаимные обвинения нейробиологов и психологов в том духе, что мы разрушаем вашу науку, а вы разрушаете нашу науку. На самом деле, мне кажется, всё это связано с тем, что для осмысления новых данных нужны радикально новые теории, а их пока не возникло. Так что эта грань между традиционной психологией и новыми технологиями получения данных о работе мозга для меня сегодня наиболее интересна.

Роботы-помощники? Supporting robot, да? Действительно, такие роботы входят в наши группы, сообщества в том или ином виде. Мне кажется, даже кофейная машина, которая у нас стоит на факультете, с ее программами и возможностями, воспринимается как какое-то самостоятельное существо… Появляется страх, что такие машины пойдут и начнут что-то делать, принимать решения сами. Ну, если говорить о таких глобальных вызовах, то на уровне журнала Nature в нашей области уже вовсю идут дискуссии об ответственности. Например, в связи с разработкой искусственного интеллекта для вооружений. Это вопрос ответственности за систему, которая сама, например, может выстрелить. В принципе, такие системы в том или ином варианте вот-вот войдут в нашу жизнь. Каким будет место машины в нашем обществе? Меня это направление в науке в меньшей степени касается, но это любопытно. В этой связи мне, скорее, интересен другой вопрос: взрывное изменение наших представлений о поведении человека. Вместе с развитием технологий каждый день меняется горизонт человеческих возможностей. Мы можем делать то, что совсем недавно казалось невозможным. Поэтому наши требования к специалистам в области психологии, к тем, кого мы учим, и к тому, что мы сами знаем, — все это теряет актуальность, мне кажется, каждые несколько лет.

4. А с какой скоростью вообще стареют знания в психологии? Можно ли определить время «полураспада», за которое стареет половина наших знаний?

Мне сложно сказать, но я точно знаю, что мое образование устарело. Понятно, что я уже великовозрастный. Мне кажется, десятилетний лаг точно есть. Область, которой я конкретно занимаюсь, возникла примерно 10 лет назад, понятно, что я чувствую этот десятилетний цикл. Наверное, в других областях психологии это может быть быстрее. Но то, что я сам наблюдаю, я бы оценил именно так, знания стареют за 5–10 лет. Конечно, это всё субъективно. Например, я вижу разницу между тем, что мы публиковали в нашей области 10 лет назад, тем, что можно было опубликовать еще 5 лет назад, и сегодняшним днем. Требования к публикациям радикально изменились с появлением новых подходов к получению и обработке данных. Всё идет в сторону более сложных математических моделей. Я не знаю, какой будет следующий цикл, но то, что мы публиковали в лучшем журнале нашей области 10 лет назад, сейчас мы не смогли бы опубликовать. Методологически это должно быть на гораздо более высоком уровне моделирования, обработки, интерпретации данных.

5. Как Вам кажется, что ускоряет эти циклы? Можно ли считать, что есть какой-то внешний фактор, такой фактор «икс», который отвечает за возрастание скорости изменений сразу в нескольких науках, и, может быть, есть какие-то очень специфические факторы, которые влияют именно на психологически науки?

Я работаю в области психофизиологии. Тут, мне кажется, «давят» два фактора. Первый — технологии. Тот взрыв в технологиях, который происходит последние 15 лет, и связанный с ним взрыв в системах, назовем это так, IT, математического моделирования. То есть моделирование, которое позволяет интерпретировать сложные знания о психике человека. В этой области идет взрыв. Второй фактор — это новые методы регистрации поведения человека, айтрекинг, виртуальная реальность и т.д. Мне кажется, вот эти два основных фактора. То есть они задирают планку постоянно. Каждые несколько лет появляются новые методы регистрации, новые математические подходы, которые проходятся бульдозером по научному полю.

6. Какие области психологических знаний будут особенно сильно затронуты этим «бульдозером»?

Мне кажется, когнитивная психология. Это затронет и другие дисциплины: рано или поздно это повлияет на социальную психологию, организационную, на другие прикладные области психологии. Ну, а сейчас это идет «бульдозером» по когнитивной психологии и по когнитивной психофизиологии. Помимо математики и IT, есть еще давление из других дисциплин. Мы чувствуем «дыхание» молекулярной биологии, генетики. Это еще только первые «всполохи», но у всех уже возникло чувство, что генетика перевернет многие сложившиеся представления в области психологии. С поведенческой генетикой на уровне психики человека, конечно, очень много неясного. Но вот «дыхание» ощущается.

7. Некоторые эксперты, участвовавшие в проведенном Институтом психологии РАН анкетировании, указывают на то, что будет очень интенсивно развиваться психофармакология, что она повлияет на психологию одаренности, на психологию творческих процессов, причем и коллективных тоже. Хотя меня удивило, что никто из опрошенных ни слова не сказал о «больших данных» и возможностях отслеживания реального поведения людей по бесчисленным цифровым следам, которые мы оставляем, контактируя с «умными» вещами вокруг нас. В связи с этим у меня возникает вопрос о том, почему одни темы мы очень хорошо видим и понимаем, а другие как бы проскакиваем, проглядываем, может быть, не отдавая себе отчет в том, что может произойти или вот-вот уже произойдет?

Я так скажу, здесь на самом деле есть несколько аспектов. С одной стороны, что-то психологов просто еще не затронуло. С другой стороны, есть тренды, которые вызывают ажиотаж, но еще не позволяют решать исследовательские задачи. Ну, те же Big Data. На самом деле, Вы правы, наверное, Big Data будут в шорт-листе таких вызовов и каких-то новых подходов, которые дадут что-то принципиально новое. Но у экспертов, которые непосредственно этим занимаются, есть легкий скептицизм, сомнение в том, что взрыв произойдет прямо сейчас. Есть общее видение, что это может дать какой-то колоссальный прорыв в целом, но я очень много слышал скептических замечаний. Да, Big Data используются при анализе социальных сетей, в рекламе, с этим активно работают в банковской сфере. Теоретически это очень может помочь, но немедленного результата, который изменит мир моментально, тоже не стоит ожидать. То, что психологов эти изменения еще не затронули в полной мере, может свидетельствовать о том, что сама технология еще не получила достаточного развития.

С другой стороны, мне кажется, что есть локальные российские особенности психологии. У нас на каком-то одном переднем крае что-то происходит, а в других областях об этом новшестве могут просто не знать… Мне кажется, это связано с неразвитостью у нас некоторых направлений. Например, я был недавно на встрече с представителем компании, где занимаются киберпреступностью. У нас есть несколько ведущих компаний, начиная от Лаборатории Касперского, кончая крупными независимыми компаниями, которые сотрудничают ни много ни мало со Стэнфордским университетом в анализе поведения хакеров, которые занимаются взломами, распространением вирусов и тому подобным. Почему они не работают по этой теме с отечественными исследовательскими центрами и университетами?

Пример классический: когнитивная нейробиология у нас традиционно изучается на биологических факультетах, а во всем мире практически ее изучают на психологических факультетах. У нас недоразвита та часть когнитивной психофизиологии, которая много пользуется математикой. У нас, в целом, плохо с математическим моделированием в психологии, хотя именно в этой области сейчас происходят прорывы.

Мы не до конца, может быть, знаем, что происходит в этой области в ведущих западных университетах. Например, психологический факультет Стэнфордского университета — это хайтек. Чего там только нет: от классической психологии до каких-то невероятных чуть ли не генетических проектов на животных.

Кроме того, мне кажется, есть еще одна причина того, что некоторых трендов мы не замечаем. Разрыв возникает между разными уровнями психологии, исследователи из разных направлений все меньше друг друга понимают, в каком-то смысле.

8. Любопытно, что еще несколько лет назад Американская психологическая ассоциация официально ставила перед собой задачу выхода на единую теорию в психологии. Но воз и ныне там?

Локальные изменения в этом направлении есть. Например, в том, чем я занимаюсь, в теории принятия решений, у нас есть спорадические спонтанные объединения. Они даже шире идут. Это психологи, нейробиологи, экономисты, общение представителей совсем разных дисциплин. В этом смысле, мне кажется, какие-то новые теории возникают сейчас не внутри узкой области, и даже не горизонтально внутри психологии, а как-то перпендикулярно. И у меня возникает смутное чувство, что существует даже угроза психологии как термину от этих новых вертикальных связей. То есть психология — это одна из частей чего-то большего. Может быть, недооцененная, на самом деле. Действительно, данные мы получаем все более объемные, а как их интерпретировать, что с этим делать? Мне кажется, это междисциплинарное измерение сейчас становится для психологии главным вызовом.

9. А какое место психология в этом альянсе наук может занять? Есть ли какие-то уникальные сильные стороны психологического знания, которые делают его незаменимым? Если, скажем, через 20 лет мы всё еще обнаружим психологов-исследователей, то чем они будут заниматься?

По гамбургскому счету, это зависит от того, насколько то, что мы говорим в психологии, правда. Насколько это не упрощение и не иллюзия нашего понимания? И если на этом уровне сложности, которым является человек, ему требуется какие-то свои подходы в описании того, как он функционирует, если они не сводятся к подходам, которые можно использовать для компьютеров, машин, каких-то систем более низкого уровня, тогда психологическое знание будет необходимо всегда. Каждому уровню сложности соответствуют определенные уникальные теории. Психика — один из таких уровней…

Хотя споры продолжаются. Я был позавчера на какой-то научно-популярной «тусовке», там абсолютно противоположные взгляды у людей, особенно у специалистов из IT, математиков, биологов, а также людей, которые занимаются большими данными. Кто-то считает человеческую психику действительно несводимой к искусственному интеллекту, а кто-то не считает. Кто-то считает, что психология, грубо говоря, исчезнет и сведется к какой-то новой форме искусственного интеллекта, а кто-то нет. Мне кажется, это какой-то предмет веры на сегодня: будет существовать психология через 30 лет или она будет заменена на более широкую теорию искусственного интеллекта. На каждое мое слово человек из IT будет возражать. Скажет нам: «Какая психология? Искусственный интеллект уже выиграл. Какие шахматы? Уже решаем задачи, которые считаются классически человеческими. Что вы, психологи, можете еще дать такого, что мы не можем описать или сделать моделью?» Конечно, мы будем возражать, говорить о том, что есть что-то другое, что описывает психику человека, где методы IT не реализуемы. Это спор будет бесконечным.

Чисто субъективно, мне кажется, что пока действительно невозможно описать человеческую психику вот этими подходами, назовем их, bottom-up, снизу от каких-то процессов элементарных, там от генов, нейронов. При таком движении снизу вверх что-то до сих пор не улавливается.

10. Л.С. Выготский говорил о том, что разгадку личности нужно искать не в ее низинах, а в ее вершинах. Если говорить вот об этом затронутом нами социальном уровне. Какие альянсы возможны в ближайшие лет 20–30 между социальной психологией и нейронауками?

Да, действительно. И на каждый этот наш с Вами аргумент найдется тысяча аргументов у людей из других дисциплин. Каждый раз они меня ошарашивают. Это уже серьезная проблема. С тем уровнем развития искусственного интеллекта и инженерии доказать наше с Вами право на существование — это уже не так-то просто. То есть они не всё купят из арсенала психологии, эти люди из IT. По крайней мере, не все покупают. Я думаю, что-то уникальное, что есть в психологии, то, что долго еще будут атаковать со стороны, — это, конечно, личность, сознание. Наверное, это и еще более сложный уровень, социальный. Хотя, с другой стороны, на социальном уровне нас тоже атакуют: Big Data пытаются прорваться и объяснить все в нашем групповом поведении за нас, психологов. Мне кажется, последний бастион психологии — это личность и сознание. Психологи будут отбиваться, окруженные роботами...

Ну, вот лет 10 назад появилась social neuroscience — социальная нейронаука. Я не могу сказать, что это оказалось чем-то фантастически продуктивным — скорее, люди из разных дисциплин открыли взаимный интерес друг к другу и обнаружили, что некоторые социальные процессы описываются во многом особенностями работы мозга. Я бы не сказал, что уже какие-то возникли невероятные прорывы. Но для социальных психологов появился новый способ изучать социальные процессы, учитывать, как мозг реагирует на разные социальные контексты. Я сам этой областью немножко, на самом деле, занимаюсь на границе моих интересов. По крайней мере, нейробиологи начали учитывать социальные контексты поведения, а социальные психологи — то, что в голове есть некоторый набор механизмов, отдельные из которых могут объяснить социальные процессы, например, конформизм.

11. А если представить, что мы настолько продвинулись в области картирования мозга и регистрации его активности, что можем отслеживать нейронные механизмы работы группы людей, которые решают совместные задачи. Что этот прорыв изменит в самих нейронауках?

Я немножко изучал эту тему, и она имплицитно, может быть, потихоньку вошла в нейробиологию вместе с появлением social neuroscience. Это идея о том, что решение совместных задач в социальной группе распределено между нейронными (нервными) системами нескольких людей. В социальной психологии есть экстремисты, в хорошем смысле, которые считают социальную группу особым организмом, и более умеренные, которые считают принятие решений распределенным. Мне, в принципе, эта метафора нравится. Для нейробиологов это, конечно, новое представление о том, что если вы хотите создать модель поведения, то она должна быть распределенной, принимать во внимание несколько взаимодействующих нервных систем. И если с одним мозгом справиться непросто, то взаимодействующих несколько систем описать очень сложно. Возможно, это как раз тот случай, когда нам пригодится анализ больших данных. Но, понимаете, в чем проблема может возникнуть? Мы упремся в ту же проблему, что и наши коллеги, которые занимаются анализом медицинских данных. Они говорят: «Смотрите, мы можем проанализировать ваши данные, большой массив и найти некоторые невероятные паттерны, предсказывающие заболевания. А может ли врач всё это понять? Смогут ли медики оценить это и осмыслить? Ведь это сверхсложный массив данных!» Меня это тоже немножко беспокоит, потому что если у нас будет big data с миллиардами, триллионами взаимодействующих нейронов, то сможем ли мы их до конца адекватно понять? Ну да, уже существуют механизмы программирования, когда модели сами ищут оптимальные решения, генетически мутируя. Такая модель нам все классифицирует. Но будем ли мы в состоянии вообще понять этот механизм? Сейчас начинает развиваться целое направление, как работать с большими данными, как их интерпретировать.

Так что, когда мы говорим о распределенном решении задач, это такой уровень сложности, который потребует взаимодействия психологов с IT, с искусственным интеллектом, с анализом больших данных. Как мы это будем понимать? Мне кажется, сегодня ни подготовленный классический IT-шник, ни подготовленный классический психолог, никто из нас не будет в состоянии разобраться с такими данными. Тут у меня студент два года бьется над анализом данных с нескольких участков мозга, а если этот мозг еще и взаимодействует с другим мозгом? Как с этим разобраться? Конечно, первые исследования в этой области уже идут и есть специалисты, которые занимаются гиперсканнингом, то есть взаимодействием нескольких нервных систем. Вот Михаил Лебедев, с которым мы активно сотрудничаем, проводит эксперименты, в которых три крысы объединяются в сеть, три мозга, которые распределенно решают общие задачи. Но это пока очень простые задачи.

12. Михаил из Университета Дьюка? Мы познакомились с ним на семинаре по проекту «Нейронет» в РВК пару лет назад.

Да, да, именно он и есть. Совместный проект с ним пытаемся сделать. Я к чему? При объединении нескольких нервных систем сейчас, скорее используются относительно простые инженерные решения. Да, крысы (их мозг), объединённые в сеть, не знают конкретной задачи, но их мозг настраивается решать такие задачи.

13. Причем они решают более сложную задачу, чем решил бы каждый из них в отдельности?

Я вот этого не скажу, они, скорее, решают ее части (подзадачи) независимо. По большому счету, что там надо было, по крайней мере, в том исследовании, это двинуть курсор в определенном направлении на экране. Три крысы не знают, что им надо делать, они не знают, что соседняя крыса должна двинуть вертикаль Y, что другая — по Z или по X, ничего этого не знают. Но действительно, три мозга этих крыс взаимодействуют и решают задачу, чтобы получить вознаграждение.

14. Это очень похоже на облачные вычисления, когда мы распределяем общую задачу на параллельные процессы?

В этом смысле, видите, каждая часть системы всего не знает о том, что она делает. В целом, это какой-то сверхорганизм. И мы до конца не понимаем, что происходит в этих трех системах. Мы создали инженерное решение, мозг как-то настроился. Другая будет задача — описать, что это за новая сложная система. Мы до конца не понимаем, как один то мозг работает, а как три работают вместе — объединенную систему описать, — мне кажется, это вообще огромная разница!

15. В науке ведь мы тоже работаем как распределенная система?

Если честно, я чувствую, как быстро устареваю во всех своих знаниях, я спасаюсь только поддержкой молодых аспирантов, которые все усваивают на лету. Единственное, что я могу — поставить современную задачу. А реально…? Я всерьез пытался овладеть некоторыми современными подходами к моделированию сложных данных и не потянул. Либо мне надо всё оставить и забывать о научных целях и глобальных интересах, и полностью себя посвятить освоению этих новых технологий, либо уже работать с командой молодых, активных, быстро обучающихся ребят.

16. Это очень интересно. Древнегреческий поэт Архилох когда-то сказал, что есть любопытная лисица, которая поверхностно знает многое, а есть еж, который знает одно, но глубоко. Похоже, нам все чаще приходится переключаться между режимами ежа и лисицы?

Видите, с одной стороны, это так. С другой стороны, это пока еще необычно для психологического факультета в любой стране, на самом деле. На в классическом психологическом факультете длинный список авторов публикации будет казаться необычным. Более того, я работал в Базеле, и у нас в Высшей школе экономики это, кстати, тоже практикуется, там ваши результаты делят на количество соавторов. Чем больше авторов, тем меньше статья записывается в ваши достижения. Здесь важен тренд — все больше над проблемой работают большие коллективы. Над этим же все смеются, но генетические исследования — это сотня соавторов, потому что это огромный скрининг, по разным странам, огромный массив данных, понятно, что понятие автор там как-то нивелируется, каждый автор этой статьи становится соавтором. Хотя, конечно, всегда есть человек, который в основном написал текст статьи.

17. Первая фамилия в списке?

И последний человек в списке — тот, который больше всех обмозговал этот проект. Такова традиция в биомедицинских исследованиях. Это я к чему? С одной стороны, надо больше и больше знать, с другой стороны, на самом деле, мы становимся винтиками в большой команде. И вы всегда не будете всего знать. Никогда! Я, по крайней мере, отдаю себе отчет в том, что я не до конца понимаю всех мелких деталей, я полагаюсь во многом на своего коллегу и его интерпретацию той части данных, которой он занимался. Мне кажется, что открытия точно будут происходить в таких командах. Я не могу сидеть, изучать каждый новый математический метод, я потрачу на это жизнь. Я полагаюсь на того человека, который приходит ко мне и говорит: «Смотрите, мы можем по-другому взглянуть на все эти данные». Он мне объясняет, я, конечно, хочу понять, что он делает. И таких специалистов всё больше добавляется в любой современный проект — генетик, математик, человек, который сканирует мозг, еще кто-то. И это, на самом деле, создает опасность, как мне кажется, заключающуюся в том, что в итоге цельной картинкой открытия не владеет никто в команде. Даже когда слышу доклад маститого профессора об интереснейшем проекте, я часто думаю, а до конца ли он понимает все ограничения и нюансы проекта, с которыми он столкнулся? Вряд ли. Нам необходима общая картина, но нам все труднее охватить ее в одиночку. С одной стороны, необходимо знать все больше, а с другой стороны, теряется фундаментальное глубокое энциклопедическое знание.

18. При этом у нас в российской науке ведь действительно сложились традиции энциклопедического знания.

Да, есть такое преимущество, я бы сказал, такие прорывы. До сих пор некоторые наши открытия ценятся именно за такой «планетарный» разрез.

19. Какой же может быть роль российской психологии в мировой психологической науке? Есть ли какие-то заделы или какие-то окна возможностей, которые сейчас могло бы использовать российское психологическое сообщество?

Если честно, я таких заделов сейчас не вижу. Было бы любопытно увидеть, какое такое преимущество сейчас есть в российской психологии. В других науках оно, безусловно, есть. А в психологии я его не вижу. Это проблема для меня, потому что у меня же есть еще обязанности руководителя департамента психологии НИУ ВШЭ, и мне бы очень хотелось найти область, которая могла бы стать нашим российским «коньком». У нас есть сильная группа исследователей, но я не вижу, в чем их преимущество по сравнению с другими традициями в мировой психологии.

Но если я пессимист в отношении заделов, то остаюсь оптимистом в отношении состояния наших умов, интеллекта российских исследователей. Историей многократно доказано, что, несмотря на все катаклизмы, здесь осуществлялись очень серьезные прорывы. Так было и в дореволюционное время, и после революции, и в послевоенные годы.

20. А как вообще определить, какое направление исследований приоритетно? Есть ли какие-то критерии определения перспективных тем, которые Вам кажутся наиболее эффективными?

На самом деле, это очень сложный вопрос. Приоритетность тоже ведь многоплановая бывает, смотря какую задачу мы перед собой ставим. Может быть приоритет, как ни пафосно это звучит, национальных интересов. Есть проблемы возрастных расстройств и, не знаю, вспышек ВИЧ и тому подобное. Это могут быть направления, где наш задел не мирового уровня, но крайне необходим стране.

Если же цель другая и состоит в том, чтобы выйти на мировое лидерство в какой-то области, то как определить здесь приоритет, просто не представляю? Это загадка, с которой я сталкиваюсь постоянно. Мы каждый год набираем новых преподавателей, новых сотрудников. И человек может работать в невероятно интересной области, где возможны замечательные открытия, но это направление (в силу самых разных обстоятельств), возможно, так и не разовьётся в нашей стране. И наоборот, есть направление, которое неплохо развито в России, и туда идут люди, есть хороший фундамент, но это направление абсолютно, как мне кажется, второсортное по проблематике. Какому из них отдать приоритет? У меня нет ответа, честно скажу.

Вот сейчас все увлекаются моей областью — нейробиологией, возникла национальная технологическая инициатива «Нейронет» и другие проекты. Кто его знает, приоритетны ли на самом деле эти конкретные исследования? Может быть, уже родился мальчик в Рязани, и что-то у него в голове происходит любопытное, из чего разовьется новый Иван Петрович Павлов. Но ведь Иван Петрович Павлов не был «приоритетом». И слюноотделение у собак не было особым исследовательским приоритетом, интерес был скорее рыночный, Иван Петрович развивал технологию для компании по производству желудочного сока в товарных количествах. И вот происходит неожиданный поворот — Павлов уходит от проблемы пищеварения к исследованию обучения, рефлексов, и именно эта тема стала приоритетом для всего мира и продолжает находиться в центре внимания до сих пор. Ситуация похожа на ту, в которой работают стартаперы и бизнес-ангелы. Хотелось бы с ними поговорить и выяснить, чем они руководствуются. Они вкладываются в новое направление, потому что сейчас все туда бросились? Или они интуитивно понимают, что, хотя сейчас это никому не понятная область, но здесь возникает что-то новое, очень рискованное, то, что разовьется в полную силу через 10 лет?

Я смотрю на развитие науки как на своего рода бизнес-процесс, где должна быть возможность возникновения очень многих маленьких компаний, очень многих маленьких лабораторий. И главный критерий, который я к ним предъявляю, — это способность выполнить исследование на мировом уровне. У нас в «Вышке» работает Игорь Уточкин, замечательный, невероятно талантливый исследователь. Он уже котируется на международном уровне. Думаю, многие университеты мечтают переманить его у нас. Он может стать, на мой взгляд, выдающимся ученым в этой области. И его стоит поддержать всеми силами.

А стоит ли нам развивать когнитивные науки в целом? Развивать стоит, но является ли это приоритетным направлением для России — не знаю! Конечно, можно идти вслед за мнением экспертов: «Необходимо развивается то-то и то-то, neuroscience, big data, анализ социальных сетей. Давайте срочно их развивать!» А я, честно говоря, не уверен, что мы способны видеть прорывы заранее. Я скорее считаю, что надо поддерживать таланты, а они уже создадут научные прорывы.

21. А как Вы сами в своей области для себя определяете эти приоритеты? Были какие-то случаи, когда, как Вам показалось, Вы что-то угадали?

Мы развиваем новое направление. Оно долгое время развивалось перпендикулярно традиционным исследованиям. Мы срастили социальные и нейробиологические подходы. Мне это было интересно делать и никому больше. Мы это направление продавливали как могли. И вдруг редактору одного из главных международных журналов в нашей области наша идея понравилась. Я знаю, что, в принципе, результаты были интересными. На конференции я специально спросил одну известную американскую специалистку, что она думает об наших данных, она посмотрела на них и сказала: «Это интересно, вы можете это опубликовать их в выдающемся журнале». И действительно статья вышла, у нее сотни цитирований. Мы, по большому счету, запустили тогда новую область — нейробиологию социального влияния. Сейчас в этой области кроме нас работает некоторое число исследовательских групп. А ведь мог нашим открытием никто и не заинтересоваться в ведущих журналах. Такое тоже бывает…

Поэтому главное — всё-таки создать в стране систему, при которой талантливый человек в какой-то форме получит поддержку. Это означает уход от кастовости, зашоренности, от этих, так называемых, извините, в плохом смысле, школ. Я сам обожаю школы, но надо понимать и связанные с ними опасности.

Что такое научные школы в плохом смысле? Это когда новым росткам не дают подняться только потому, что они противоречат сложившейся традиции. Не это должно быть главным! Каждый росток должен получить поддержку. А кто из этих ростков вырастет в выдающегося ученого, покажет время. В нашей стране, где, мне кажется, психология в целом находится в подавленном состоянии, нужно давать возможности подняться всем, кто подает надежду. Молодые ребята у нас реально с головой. Я уверен, что у нас есть очень большой шанс, что в ключевых университетах вырастет и поднимется новое необычное поколение исследователей.

К сожалению, у нас не осталось какой-то сильной школы, на которую можно положиться и просто сделать ее приоритетом. Поэтому я бы положился, скорее, на хорошее образование и обеспечение возможности раскрыться нашим молодым ребятам с новыми, светлыми идеями.

22. А как в принципе должна быть организована научная работа, если мы хотим повысить ее эффективность? Как должны запускаться и реализовываться исследовательские проекты? Что должно измениться в организации исследований за ближайшие 20 лет?

Мне кажется, что в идеале должно быть несколько сильных институтов и департаментов в разных университетах, в каждом из них будет свое сильное направление. Может быть, в каждом университете таких направлений будет несколько. Судя по тем трендам, которые можно наблюдать сейчас, какая-то часть направлений точно сохранится. Например, социальная психология будет активно развиваться еще долго. А часть традиционных направлений уступит место новым, родившимся на стыке общей психологии, психофизиологии, генетики. Грань между психологией и психофизиологией сотрется. Может, и называться наша наука будет по-другому. Какие-то идеи сохранятся, но я думаю, что психология изменится процентов на 70–80. Возможно, она перейдет на факультеты биологии. А может, к 2035 году она окажется на факультете физики. Я думаю, что с нашими мозгами через 20 лет мы наверняка будем в лидерах, но в самом неожиданном направлении. Сказать, в чем именно, сейчас абсолютно невозможно.

Надеюсь, появятся сильные лаборатории. Должна быть финансовая поддержка другого уровня в виде грантов. Будем надеяться, что будет более честное соревновательное распределение этих денег. За 20 лет можно селектировать сильные группы, поддерживая их. Поэтому в идеале хорошее финансирование с объективной оценкой, что до сих пор не достигнуто, может выпестовать некоторые сильные группы исследователей.

Чтобы обеспечить финансирование науки, есть разные способы. В США это частные фонды. В Европе это Европейский союз и перераспределение через налоги. Какая система более устойчивая, не знаю. В принципе, и та, и другая могут быть эффективными. На самом деле, оптимальной системы поддержки научных исследований не существует. Всегда есть свой контекст. Вот я работал в Швейцарии, уникальной по благосостоянию стране, комфортной для жизни, но система финансирования науки не самая продвинутая, потому что там существует прямая демократия и любое изменение провести очень сложно. Там закручиваются периодически гайки в плане иммиграции ученых. Все боятся миграции, поэтому усложняют въезд и для иностранных ученых. В этом смысле всегда есть обратная сторон: при фантастическом благосостоянии наука может быть не самой продвинутой.

Я бы не очень полагался на то, что у нас при сегодняшнем состоянии общества люди, принимающие решения, выделят существенные деньги на науку. Поэтому я бы предпочел остаться абсолютным прагматиком. Если мы лоббируем интересы науки, я бы лоббировал большие суммы. Как они будут выделяться — это уже вопрос к политикам и чиновникам. Мне кажется, у нас наука недофинансирована, размеры наших грантов, даже крупнейших в РГНФ, недостаточны по сравнению с большими размерами международных грантов. У нас есть конкретные проблемы: мы не интегрированы в европейские системы грантов, не можем входить в многие из них равными партнерами, этим нас просто закрывают от мирового мейнстрима. Над этим надо работать. И все остальные наши социально-политические новости тоже не добавляют радости активным ученым. У нас огромное количество практических проблем по развитию науки. Если бы государство всерьез этим занималось, то многое можно было бы сделать.

23. У меня такое впечатление, что самих ученых спросить о том, как именно они хотели бы организовать свою работу, каждый раз забывают?

Да, это тоже симптоматично. Диалог нужен — это правда. Какие-то экспертные советы существуют. К сожалению, не радует уровень обсуждения актуальных проблем. Я прожил 15 лет за границей. Сравниваешь и видишь какие-то элементарные вещи: у нас люди не умеют дискутировать, спокойно обсуждать проблему, не переходить на личности. Позавчера я был на какой-то тусовке, где собрались уважаемые профессора, медийные фигуры. И ко мне подошел зритель и говорит: «Вы знаете, я тут всех послушал, Вы тут самый взвешенный и воспитанный. Можно, я Вас спрошу, а то я их боюсь?» То есть даже люди в аудитории понимают, что так вести дискуссию нельзя. И это просто дискуссия! А как ты будешь вырабатывать общую политику в науке, где конфликт интересов есть? Все друг друга подозревают в том, что ты выбиваешь средства под свой институт, заботишься только о себе. Мы недавно форсайт проводили о развитии психологии, и даже здесь произошёл скандал. Ряд участников посчитали, что эксперты заботились исключительно о своих интересах и не думали о судьбах психологии. Никто никому не верит.

24. В какой-то степени эта проблема при выделении перспективных направлений актуальна для всей российской науки. А если говорить о нашем российском психологическом сообществе, каковы его особенности?

Мне кажется, она изолированная и очень клановая. Мне кажется, везде, конечно, есть школы, но такой клановости со своим языком, абсолютно недоступным другим, я нигде больше не видел. Я немного знаю физику, хорошо знаю биологию — там нет ничего подобного той ситуации, которая сложилась у нас в психологии. У нас каждая школа придумала свой собственный язык, и люди друг друга абсолютно не понимают. Как-то мне мои коллеги сказали: «Вы, Василий Андреевич, не понимаете, мы убить можем друг друга!»

Кроме того, среди тех наук, с которыми я сталкивался, российская психология сегодня — наиболее изолированная. Мы изолированы и от смежных наук, и извне. Конечно, всегда есть примеры, опровергающие правила. Но я Вам приведу характерный пример, подтверждающий то, о чем мы говорим. Как-то я случайно на конференции столкнулся с китайским ученым. На тот момент я даже не знал, что передо мной декан психологического факультета университета NN. И он мне говорит: «Вы из России?» — «Да». — «Ко мне, знаете, приезжали недавно из университета NN, рассказывали про Выготского. А я им говорю, слушайте, но Выготский же, он очень давно умер — это же история!» Может быть, он неправ в том плане, что Выготский — это интересно, он не так много, может быть, о нем знает. И все же его удивление очень ярко характеризует вот эту нашу внутреннюю закрытость. Определенного поколения российских психологов никто вообще не понимает в мире, и даже среди нового поколения психологов я вижу людей, которые не отдают себе отчета, что их никто не поймет за пределами Садового кольца. Никто нигде не поймет! Никогда! Они могут что угодно говорить, у них есть свой словарь, есть основополагающие работы, на которые они ссылаются, но вот эта закрытость не позволяет вообще никому ничего объяснить. Мне кажется, это очень серьезная наша проблема.

25. Эффект эскалации приверженности принятому ранее решению…?

Да. Это известнейший когнитивный эффект, когда рационально надо бросать, но мы не можем переключиться на что-то другое. Мне иногда кажется, что у нас происходит то же самое. Невозможно все эти тома книг просто бросить. Конечно, может быть, и не надо их бросать, надо аккуратно распределить по полкам и освободить хотя бы одну полку для еще чего-нибудь. И вот, мне кажется, все наше сообщество обременено грузом прошлого: нам есть, чем гордиться, и мы не можем избавиться от лишнего груза.

26. У меня даже есть догадка, почему это происходит. Может быть, потому что мы чувствуем постоянную угрозу своего исчезновения. Вот буквально вчера в РВК была дискуссия о том, в чем особенности форсайтов, проходящих в России. Пришли к выводу о том, что у нас никто не может предложить позитивного желаемого образа будущего. Но зато все говорят о том, сколько там в будущем угроз и от чего нужно защищаться. Мои исследования среди руководителей российских компаний показывают примерно то же самое. И вот у меня догадка: возможно, мы пытаемся каждый раз восстановить свою позитивную идентичность перед лицом опасности, и это нам не дает увидеть другие возможности, то есть мы каждый раз интерпретируем ситуацию в негативном для нас свете, по Д. Канеману, как сформулированную на избегание? И это провоцирует нас на еще большую приверженность принятым когда-то решениям, привычным концепциям?

Да. Мне кажется, по крайней мере, что такой механизм есть. Конечно, мы подвержены ему в разной степени. Существует разница между подгруппами нашего психологического сообщества. И тем не менее, с клановостью, изолированностью сталкиваешься очень часто. Я очень много знаю открытых, мыслящих молодых людей. Но иногда, на самом деле, подмывает спросить какую-нибудь молодую аспирантку: «А Вы сами-то что об этом думаете? Вы слушаете только своего руководителя?»

И с этим надо что-то делать. Я понимаю, что давление со стороны ФАНО и со стороны администрации университета по поводу международных публикаций может быть избыточным, но я их понимаю. Это выдавливание исследователей в более широкий социум.

27. Если вернуться к опыту форсайта в области психологии, который мы проводили по инициативе Форсайт-центра НИУ ВШЭ в 2014 г. Какие уроки можно из него извлечь? Какие рекомендации на будущее по организации такого рода исследований можно было бы дать?

Да, отличный, мне кажется, форсайт! Надо делать это не один раз, чтобы привыкнуть к этому процессу. Мне кажется, какое-то время уходит у людей, чтобы освоиться, понять, что это всё взаправду и никакого подвоха тут нет. Мне кажется, если бы участники были чуть-чуть расслабленнее, всё бы прошло еще лучше. Мне, по крайней мере, было интересно! Это дает повод встретиться с людьми, с которыми в таком неофициальном формате нигде больше не встретишься, повод поговорить о тех вещах, о которых обычно нет времени поговорить. Понятно, что все заняты, и всегда все чрезмерно спешат — это минус. В Москве это, конечно, гипертрофировано. Мне кажется, ни в одном городе мира нет такой гнетущей занятости. Все сходят с ума в бесконечной гонке. Может быть, это из-за неэффективности всего происходящего.

28. Очень может быть. Резерфорд сказал одному из своих сотрудников: «Вы все время работаете, когда же вы думаете?»

Я вчера вечером это вспомнил. Пришел вечером в 9 часов после какой-то очередной встречи, и думаю: «А когда я должен думать?» Как от этого избавиться, вот не знаю. Может, есть какие-то приемы? Не знаю, поможет ли выезд в лес или еще куда подальше? Но на форсайт-сессии с этим чувством я справился. Вначале все сидели как на иголках, всем казалось, что надо быстро что-то высказать, а на самом деле получился очень полезный разговор.

29. Кстати, даже в корпоративном сообществе наметился аналогичный тренд: от единичных попыток наскоком разобраться в происходящем, раз в год сделать прогноз на будущее, к непрерывному, регулярному стратегическому диалогу. Корпоративный форсайт — это больше не форсайт-сессии, а система регулярных процедур, явных и неявных правил, помогающих сообществу вовремя замечать слабые сигналы приближающихся перемен. Для этого нужны регулярные обсуждения в непринужденной атмосфере, без необходимости жестко прямо сейчас, через час выдать какой-то заранее спланированный результат. У меня была недавно встреча с А. Островским, председателем совета директоров «Инвитро». Это тот самый человек, который первым в стране занялся 3D-биопринтингом. Они собираются печатать человеческую почку. В этой области они сейчас шестые в мире. И он мне рассказывал о том, как они поддерживают сфокусированность на будущем. Мы с ним вместе пришли к этому выводу, это не готовый был ответ, мы вместе размышляли. И похоже, дело именно в том, что они позволяют себе притормозить и расслабиться. Раз в неделю, причем каждую пятницу, обязательно именно после обеда в одно и то же время они собираются, чтобы поговорить. В отличие от планерок и других форматов совещаний, здесь какое-то расслабленное состояние, можно говорить, о чем угодно. Поэтому они способны обсуждать вещи, которые кажутся незначительными прямо сейчас, но могут «выстрелить» чуть позже. И он говорит, что для работы с будущим принципиально важно избавиться от чувства срочности. Если кто-то приходит на этот стратегический комитет весь напряженный, то они пытаются как-то его расслабить. И, видимо, секрет в том, что это регулярный процесс. Мне кажется, нашему психологическому сообществу очень не хватает такого регулярного неторопливого стратегического диалога.

Это — да, если это нерегулярно, то не работает… На самом деле, у нас в НИУ ВШЭ есть подобные регулярные встречи. Раз в неделю у нас в лаборатории проходит «Journal Club», раз в неделю обязательный научный семинар, есть и другие события. И это жестко поддерживается, просто огнем и мечом. Мы ввели coming out — мы специально уходим из офиса… У нас есть команда продвижения, они придумывают разнообразные походы в музеи. Мы, на самом деле, обдумывали идеи, о которых Вы сейчас говорили. Мой коллега, который долгое время проработал в Лондоне, рассказывал мне о формате кофе-брейка, где можно поделиться проблемой. Просто все пьют кофе и неформально обсуждают текущие проблемы. Они это придумали потому, что пришли к выводу: у них нет формата, где было бы можно обсудить текущие дела. Поэтому они регулярно пьют кофе, расслабленно беседуют о науке. Честно скажу: мы пытались, у нас не прижился такой неформальный подход. В России кто-то должен жестко вести и поддерживать встречи в регулярном формате, поддерживать этот формат тиранически, чтобы он стал нормой.

30. Как вообще в психологическом сообществе можно поддерживать эту чувствительность к происходящему?

Может быть, особым форматом конференций? Есть, казалось бы, очень много конференций. Но меня, знаете, дискуссии всегда расстраивают. Почему-то, — это мой субъективный взгляд, — когда вопросы часто очень поверхностные, неинтересные, редко услышишь какую-то хорошую идею, ценное предложение. Я думал, может, организовать какой-то профессорский клуб. В Финляндии, где я работал, существовал «Book Club». То есть раз в месяц профессора обсуждают новую книгу. Выбирают книги, которые все должны посмотреть, прочесть. Ведь много книг, на которые времени не хватает, а здесь создается дополнительный стимул их прочесть.

Я не знаю ни одной конференции, где бы полностью поддерживался формат доверительного умного обсуждения, где рождаются новые идеи. Там чаще рождаются научные связи, рождаются совместные проекты, реже возникает интересное обсуждение. По крайней мере, в нашей области — это так. А на нашем форсайте были мозговые штурмы и удалось добиться большего. Этот формат тебя провоцирует: «А что Вы думаете, какие инсайты?» В итоге какая-то картинка необычная складывается. Смотришь, вроде больше, чем ты предполагал. Мне понравилось, когда все маститые форсайтщики, люди, которые долго не виделись, расслабились вдруг. Это была беседа таких хороших знакомых. На конференциях нам нужно как-то добиться такого доверительного разговора.

31. А что, на Ваш взгляд, ограничивает дальнозоркость нашего общества? Почему наши планы ограничены краткосрочной перспективой? И есть ли какие-то догадки, что помогло бы нашему обществу всё-таки чаще смотреть в отдаленное будущее?

Если говорить о научном сообществе, то здесь есть четкие ограничения. Прежде всего, это трехлетняя продолжительность гранта. Все живут тремя годами. Максимальный срок, на который я могу думать, это три года. Бывают и годичные проекты. Я просто не имею права заглядывать дальше. Если Вы посмотрите на наши трудовые контракты, то они могут быть пятилетними, но, на самом деле, в среднем это три года. Я понимаю, в принципе, почему введена такая практика. Это, наверное, более эффективно при достижении организационных целей от управления персоналом до изменения тем грантов, отслеживания результативности. Надо быть одиночкой, Григорием Перельманом, чтобы реально смотреть в отдаленное будущее. В принципе, похожая ситуация во многих странах. И тем не менее, там больше tenure track — долгосрочных позиций, где перспектива в работе более обширная. У нас такие позиции создаются в основном для иностранцев. К сожалению, мы живем в весьма ограниченной перспективе. Это связано с тем, что постоянно меняется коллектив, всех вытесняют на конкурсы, вводят более жесткие конкурсные процедуры. Я сам этим пользуюсь как руководитель департамента. Я понимаю, что чем короче контракт, тем больше шансов, что слабого сотрудника через конкурс заменит сильный ученый. И я чаще буду устраивать этот конкурс. Но это, конечно, абсолютно ограничивает научную перспективу. И я как сотрудник с трехлетним горизонтом не могу серьезно планировать исследования. Когда всё «устаканится», можно будет вводить чаще tenure track, строить планы на долгосрочную перспективу. То есть три года плюс еще какой-то срок. Хотя в Голландии, например, когда я там работал, был максимальный 7-летний короткий контракт. После этого вам обязаны предложить постоянный контракт. В итоге, там всегда увольняли через 6 лет и 11 месяцев — почти всех и всегда, чтобы избежать необходимости заключать с вами постоянные трудовые отношения. То есть всегда находится внутри системы какой-то механизм, чтобы от избавиться от ученого. Но нормальная научная школа должна создавать tenure track позиции. Люди должны думать на перспективу.

Я часто смотрю на происходящее с точки зрения «теории игр», ее развития. Первоначально дилемма заключенного, весь ее вызов был в том, что в одной итерации, когда вы взаимодействуете с партнером без шанса встретиться еще раз, рационально обманывать друг друга. А в перспективе взаимодействия стоит кооперироваться. Именно при большом горизонте взаимодействия возникает кооперация. Это, в принципе, относится к нашему обществу, мне кажется, напрямую. Вот мы в том состоянии, когда эта условная игра разыгрывается один раз, и все играют так, как если бы это был последний раз. Никто не видит дальнего горизонта и не считает, что можно планировать на годы вперед. Мне кажется, это хороший социальный проект — заставить людей думать о долгосрочном будущем. Этот вопрос точно к психологам.

32. Возможно, нужны условия для формирования коллективной мечты?

Здесь куча факторов. Да, если у нас каждый год кризис, что-то еще, какие там мечты? Никаких. Я не вижу, по крайней мере, что игра идет в долгую. По крайней мере, на уровне всей страны это не заявлено. Всё описывается сегодняшним днем, максимум завтрашним.

Если говорить о нашем департаменте психологии, мне кажется, команда, которую мы пытаемся создать, это наше единственное преимущество: у нас есть видение будущего. Хотим соревновательное место высокого качества преподавания и исследований, лучших студентов. Сжав зубы, мы в этом направлении движемся, превозмогая каждую нашу неудачу.

А в масштабах всего общества запустить такой процесс очень сложно. Как создать мечту с нуля? Если честно, по гамбургскому счету, цель должна быть максимально простая. Вот что меня на самом деле настораживает? В любом восточноевропейском городе, в Риге той же, всё очень бедно. Но во дворе всё равно ты чувствуешь, что всем «не всё равно». Например, двор может быть покрашен дешевой краской, но с любовью. Это очень бедное общество, но я чувствую, что здесь жизнь навсегда, и все думают о дальней перспективе. Такой подход в России встретишь реже.

Это может быть на самом деле ключевой вопрос для общества — что мы строим и куда идем. И это вопрос к психологам. На самом деле, я об этом раньше не задумывался, а это любопытный момент: по большому счету, будущее страны во многом зависит от психологов!

Интервью выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Социальные представления российских психологов о будущем психологической науки» № 17-06-00675.

Источник: Ключарев В.А., Нестик Т.А. Интервью с В.А. Ключаревым о будущем психологии // Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2017. Том 2. № 4 (8). С. 196–223.

Фото: НИУ ВШЭ

.jpg)

.jpg)

Хорошая мысль - решать проблемы будущего через модернизацию образования!

, чтобы комментировать