Фёдор Василюк. От Ныне и до Присно. Избранные стихотворения. — М.: Смысл, 2023. — 148 с.

По словам Д.С. Лихачёва, «стихи нельзя прочитать с первого раза. Сперва нужно уловить музыку стиха, затем уже читать с этой музыкой — про себя или вслух». Но в случае Фёдора Василюка надо уловить и музыку его жизни. Он талантливый психолог, разработавший выдвинутую Л.С. Выготским идею переживания как единицы психологического анализа, автор теории переживания и создатель понимающей психотерапии [1].

В современной России, — говорит Андрей Лоргус, — другой целостной школы нет. Среди его книг назову прежде всего Психологию переживания (1984) и Переживание и молитва (2005), улетавшие с прилавков, едва успев их коснуться. В отличие от многих коллег, часто удивляющих способностью замутить и запутать даже самые простые вещи, он был прост, ясен, внятен и мягок при твёрдости позиций и сложности того, о чём говорил. Штучный и глубоко верующий человек — верил, по выражению Г. Михнова-Войтенко, Богу, а не в Бога, — он в моём переживании живёт в ряду с Александром Менем и Антонием Сурожским. Люди, знавшие его ближе моего, подтверждают возникшее у меня ещё при первой встрече в 1985 году впечатление присущей ему аскезы не как героического усилия, но как свойства его души — он не лишал себя чего-то ради тренировки тела и ума, но был гармонично соразмерен своей внутренней мере. Умел по-детски веселиться, не теряя внутренней глубины и тихой непоказной печали, просвечивающей сквозь его открытую и немножко застенчивую улыбку. Сторонился тщеты и суеты — занимал посты, не строя из них пьедесталы себе, искал и создавал, а не выдувал мыльные пузыри имени себя любимого.

«А не паточный у тебя портретик получается?» — пробурчал мой внутренний скептик. — «Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа» (Б. Окуджава). Я говорю о том, что Фёдор принёс в мир, дал ему, а не о том, что, как кому-то может показаться, не дал, недодал, дал не то или не так. И о том, из чего росли его стихи, а росли они отнюдь не только из сора.

Эта маленькая книга — всего 51 стихотворение — составлена женой Фёдора Ольгой Филипповской. Четыре её эссе из цикла «Поэтическая психология Фёдора Василюка» завершают книгу. В неё вошли в хронологическом порядке 50 стихотворений 1989–2017 гг., а завершает стихотворение «Лёгкий шаг» из 1970-х, последние строки которого сами по себе законченное стихотворение:

Как бы ни были мои дела плохи,

Господи, забыв мои грехи,

не даруй тяжеловесных благ.

Лёгкий шаг, один лишь лёгкий шаг.

Теперь, когда последний после долгих мук болезни шаг уже сделан, эти молитвенные строки звучат не так, как звучали, когда автор был скорее юн, чем молод. Но для того, чтобы они родились, надо было расслышать в себе переживание жизни, определяющее выбор между тяжеловесностью благ и лёгкостью одного шага. Не хлебом единым… Но и не духом единым… И если нельзя не выбирать, то выбор сделан и жизнь уже под знаком принятого и сделанного выбора.

Открывающее книгу стихотворение вместе с замыкающим образуют скрепляющее её смысловое кольцо. Оно самым непосредственным образом касается психологии переживания, которую Фёдор Василюк исследовал, а вернее сказать, оно само грань этого исследования, рассматривающего переживание не только как форму чувствования, но и как особую внутреннюю деятельность по преодолению критических жизненных ситуаций. Это позволило связать переживание с психологической защитой, совладающим поведением и проанализировать его не только в теоретическом плане, но и с позиций психотерапии. Он писал о задачах многоуровневого (бессознательное, само переживание, осознавание, рефлексия) процесса переживания: испытывать реальность, открываясь её проживанию, и искать в себе возможности осмысления и приложения опыта испытания.

Эрнесто Спинелли, судя по его книге «Экзистенциальная терапия», с работами Василюка не знаком, но пишет, по существу, о том же, говоря о двух модусах существования. Один — worlding (мирование). «Это опыт существования на до-рефлексивном уровне. Любые попытки передать мирование как таковое могут быть лишь косвенными, опирающимися на аллюзии и метафоры. Никакие прямые способы выразить мирование невозможны … Любое обсуждение, касающееся мирования, может скорее лишь указывать в направлении мирования, нежели заявлять о том, что оно уловило или удержало это переживание … Оно предполагает скорее действие, чем сущность». Мирование несказуемо. Не об этом ли говорил и Василюк, когда писал, что сессия психотерапии — этого диалога переживания и сопереживания — может быть, и то едва ли, выражена лишь на языке художественного произведения? Другой модус — worldview (мирови́дение [2]). «Оно — говорит Спинелли — конструирует временнó и пространственно сущностно-связанную версию мирования. … Его попытки отразить мирование неизбежно неполны, поскольку нельзя удерживать и сохранять такое мирови́дение, которое оставалось бы в точности параллельным мированию … оно воплощённая экзистенциальная безопасность». Посмотрим сквозь призму сказанного на заглавное стихотворение:

Я иду на Патриарши,

где под облаком плывёт

белый лебедь по-монаршьи,

белый лебедь по-монаршьи,

плавно-плавно, по-монаршьи:

очи гóре, грудь вперёд.

Я гляжу на Патриарши,

а над облаком плывёт

чёрный лебедь по-монашьи,

чёрный лебедь по-монашьи,

тихо-тихо, по-монашьи:

очи долу, лоб вперёд.

Это 1989-ой год… До появления талебовского «Чёрного лебедя» ещё без малого 20 лет, авторская аллюзия с ним невозможна, но ассоциация возникает почти автоматически. И практически одновременно — с чеховским Чёрным Монахом …за ним Воланд — Патриаршие всё-таки… Встряхнувшись, вглядишься в образы… Белый лебедь — чистота, красота — величественный монарх: грудь вперёд, взгляд поверх голов. А над ним (как тут не вспомнить «собака сверху — собака снизу») по-талебовски неожиданный для белого лебедя плывёт, как крадётся, чёрный — глядящий в землю, пробивающий воздух лбом. Небо отражается в авторе или автор в небе? Небо над автором или внутри него? Авторские и мои (спустя столько лет) аллюзии и ассоциации не обязаны совпадать, но мирование, смысл которого потерялся бы в словах, транслировано точно, хотя и одето в разные образы и метафоры. Стихи дают возможность сказать и услышать знаемое иррациональным знанием несказуемое, создавая звучащую гармонию переживания, не искажённую рассудком: «Алгебра, поверяя гармонию, находит только самоё себя, в то время как гармония вообще не интересуется существованием алгебры, вполне самодостаточна и легко обходится без её премудрости» (Леонид Латынин).

«Работа переживания состоит в достижении смыслового соответствия сознания и бытия» — говорит Василюк. И задача, которую человек, может быть, сам того не замечая, решает снова и снова, состоит в том, чтобы — воспользуюсь терминологией Спинелли — достичь некоторой гармонии мирования и мирови́дения, первый шаг к которому — вглядывание в мирование

Невыносима лёгкость бытия.

Арбатских переулков кутерьма.

Ну, погоди, не спрашивай, люблю ли.

Хмельной рецепт: возьми настой июля,

ночную чуткость неподвижных лип,

две капли Патриаршей тишины,

а можно три. Дверей прощальный скрип.

И не забудь посольств ампирных сны.

Ну, что ещё? Да! Вишенку апреля …

…………………………………………….

…………………… Метель июля плещет.

Невыносима лёгкость бытия.

Сейчас взлетим, чуть-чуть расправить плечи.

Милиция в стаканчиках, как свечи,

уже внизу. Тела всё легче, легче —

и над прудами только ты и я!

И тишина …Москва, тебе зачтётся.

Рассвет сегодня с серых глаз начнётся.

Осветит губы трубочкой — люблю ль?

Вдохну — апрель, и выдохну — июль.

Не знаю, видел ли Фёдор стихи моего покойного друга Галины Гампер, но если нет — скорее всего, нет — перекличка тем более ценна:

И, за руки держась,

как у Шагала,

Взлетали мы,

и звёздочка дрожала

так низко, низко —

около колен.

Мирование переживается, а не рассуждает, и открывается как вид с высоты полёта. В промежуток между вдохом и выдохом вмещаются месяцы психологического времени.

Когда мирование почему-то спотыкается о размывание, исчезновение смыслов, время присесть и позволить происходить работе мирови́дения:

Когда душа пустеет —

в тумане фонари.

Гадаем только: тлеет

ли что-нибудь внутри?

Под этим талым снегом,

под тем усталым смехом,

под скоморошьим бегом —

синеет ли внутри?

Но только с моря дунет

весёлый ветерок —

и мигом расколдует

погасший костерок.

И закружатся в вальсе

безумства огоньки.

Треск. Парусник на галсе.

Влюблённые коньки.

Горит щека румянцем

и счастье же вот-вот!

И чудится, что танцем

вселенная живёт.

От бытия к смыслу и от смысла к бытию, от мирования к мирови́дению и от него обратно к мированию — к тому, о чём Спинелли говорит: «… у танцоров во время танца бывает такое ощущение, словно я танцую вдруг превращается в нечто, больше похожее на бытие танцующим». В психотерапии я не могу дать человеку мирови́дение — он может прийти к нему только сам, позволив себе и набравшись мужества отдаться своему бытию танцующим. Мне довелось несколько раз наблюдать психотерапевтическую работу Фёдора, где в диалоге переживания и сопереживания, мирований-мирови́дений его и пациента совершались экзистенциальные путешествия через невыносимость лёгкости бытия. Такому диалогу можно учить, но нельзя научить, если обучаемый не берёт сам у себя уроки переживания, возможные лишь в открытом диалоге с миром. Виктор Шкловский писал о людях, которые пришли посмотреть на цветок и для удобства на него сели. У кого-то ближайшая ассоциация на слово цветок — сорвать. Фёдор же в своих стихах присаживается у цветка-переживания побыть с ним, поговорить, рассмотреть, понимать при понимании невозможности окончательно понять, тем самым взяв урок. Стихотворение как медитация и как исследование.

Пускай листва уже редеет

и проступающий узор

ветвей всё чётче и темнее, —

прозрачный воздух, дальше взор.

Когда с дымком белесым ветром

вся отлетает суета —

яснеет суть и тихим светом

вдруг обнажается судьба.

И на стволе как на ладони

гадает запоздалый луч:

— Что будет?

Дождик задолдонит

и забубнит про тяжесть туч.

— Но это после, это после,

а что же есть и сердцу чем

утешиться всю эту осень,

всю эту зиму и затем?

Какая линия яснее

в переплетении ветвей?

Не слышу! Громче! Не во сне ли?

…любви? …ты с ней?

Ясней! Ясней!

О, Господи, даруй мне ясность

очей и духа нищету,

любви замедленную праздность

и паутинку на свету,

и перезвон подмёрзших листьев.

Пусть сквозь малиновую гроздь

сочится солнце — Евхаристия —

Благодарение — насквозь.

Сказать, что стихи Фёдора о любви, было бы школярской глупостью. В них, переживая и сопереживая, встречаются человек страстный, человек глубоко верующий и психолог. И любовь в его стихах не я люблю, а бытие любящего. Дотошный литературовед, вероятно, подсчитал бы как часто в этой маленькой книге упоминается октябрь. Она действительно пронизана октябрём — 26 октября день их с Ольгой Филипповской венчания и день его сороковин. В этот день в 2015-ом году уже смертельно больной он пишет:

Дотла, до ствола — обнажённо.

Строка, как подросток — и пусть.

Обóженность есть обожжённость —

огонь, можжевеловый куст.

Но кто ж нас утешит, утишит,

накинет на плечи платок?

Проснёшься — шагов не услышишь.

Покров. Паутинка. Снежок.

Урок — тёплой плоти бесплотность —

заучим, и узким путём

октябрьским, прозрачным, холодным

в колечко как утро войдём.

Психология / психотерапия и религия … их отношения — поле поисков и конфликтов, особенно в наступившей с перестройкой клерикализацией. На этом поле в психотерапии мы с Фёдором не были единомышленниками, но в его стихах всеведущий, всемогущий, непостижимый Бог вездесущ, его не надо стаскивать за бороду в земные суеты, чтобы прикрываться им и вымаливать вместо молиться. Он проявляется через делаемое человеком. Ольга Филипповская, в своих эссе тонко и точно анализирующая религиозные мотивы в стихах мужа, приводит цитату из его книги Переживание и молитва:

«На нижней ступени — ступени смысловой обеднённости — деятельность становится суетой. На верхней — ступени смысловой наполненности — священнодействием. Суета — обычное осмысленное действие — священнодействие — вот три ступени этой иерархии. Под священнодействием здесь имеются в виду не специальные обрядовые акты, а знакомые из обыденного опыта ситуации, когда наполненная смыслом работа, то есть работа объективно значимая и в то же время любимая, исполняется человеком как таинство, благоговейно, сосредоточенно, тщательно, любовно».

Это относится и к стихам Фёдора, о которых сам он сказал: «Мои стихи это не попытка поэзии, это попытка прикосновения» — к поэзии, психологии, вере … Прикосновения бережного и чуткого, улавливающего их тонкий общий нерв. Его стихи — для себя, и именно этим интересны, поскольку не имеют отношения к проталкиванию на олимпики поэтических тусовок с криком «Подвиньтесь — я тоже сесть хочу». Философ Михаил Эпштейн говорит не о Фёдоре с его стихами и верой, но точнее о соединяющей в себе поэтическое и религиозное поэзии Фёдора едва ли скажешь:

«Поэтическое так относится к стихам, как религиозное — к обряду. Обряд имеет смысл только как выражение веры, если ты чувствуешь бытие Того, к кому обращаешься. Но для веры есть место и вне обряда — в отношении к миру, к людям, в построении всего жизненного пространства. Если вера сводится к обряду, она вырождается в суеверие или обрядобесие. Точно так же и поэтическое, если сводится к стихам, к ритмическому чередованию и рифменному созвучию слогов, вырождается в обряд версификации. Стихомания так же опасна для поэтического, как обрядовый формализм — для веры».

Владимир Гандельсман называет поэзию актом веры. Ольга Седакова полагает, что поэт стихийно религиозен, но эта его религиозность трудно соединима с религией. В стихах Фёдора я этой трудности не чувствую скорее, они поддерживают и питают друг друга. Несколько строф из большого рождественского стихотворения «Счастливая пятка»:

Ахилл, где седалище счастья,

удачи, победы, судьбы?

Что нас защитит от напасти,

раздоров, копья, ворожбы?

Крои ж голубые сандалии,

где пяточка защищена,

чтоб стрелы врагов не видали,

как плоть по-девичьи нежна.

Но это не слабость — отвага:

кто смело коснётся земли?

Кто первенец всякого шага,

ведущего в Ершалаим?

………………………..

Всё Божье — зачем зарекаться

от полной, как море, сумы?

Давай научу целоваться —

как красная мякоть хурмы.

На светло-зелёном под сливой

Носочек сними и сандаль.

Была бы лишь пятка счастливой,

а всё остальное — не жаль.

Ни один человек и ни один психолог не могут обойти тему смерти, конечность жизни — одна из экзистенциальных данностей. В стихах Фёдора она не отнимающая жизнь старуха с косой, а то, что будет после жизни — отношение, о котором говорил ещё Эпикур (Где я, там нет смерти, а где смерть, там нет меня), но далеко не всем дающееся — отсылка к «Смерти Ивана Ильича» была бы банальностью. Но в стихах Фёдора, писавшихся не на публику, она — часть переживания жизни, невозможного при отсутствии смерти:

Век одуванчика краток, но долог день.

Цвет растворился, но воцарился свет.

Лёгкое небо. Сборы в полёт не спеша.

Душа невесома. Попутного ждёт ветерка.

Это написано в 2002-ом году. А в 2013-ом:

Друзья мои, когда в последний час

сосновый бор просветит луч последний,

душа моя оглянется на вас,

и вспомнит вас, и этот день осенний.

И в 2017-ом после лет тяжкой болезни за неполные два месяца до ухода из жизни:

Простая рогожка в полнеба,

в полморя, во всю ширину.

Дыхания взора и света

на целую хватит страну.

А проще уже не бывает —

семь бликов на синей волне,

морской ветерок надувает

три парусника в вышине.

И что тут прибавишь?

Лишь чаек, белеющих над головой,

и небо от края до края,

и ангелов лёгкий конвой.

Ну что ещё может быть проще?

Холстина, подрамник и кисть,

знакомый небесный Художник

судьбу нарисует и жизнь.

И ты, мой прекрасный Филини [3],

заМарьино-Рощин народ

в нечаянной радости, синим,

сквозь слёзы снимай Амаркорд.

Во всех трёх стихотворениях свет — не только как слово, но и как выражение их лиц и лица автора. Они не о смерти, хотя она уже на расстоянии вытянутой руки, они о жизни. Не мучительные шаги к принятию её конечности, а само принятие когда-то выдохнутого «Лёгкий шаг, один лишь лёгкий шаг» … «сборы в полёт не спеша» (душа не вылетит, не улетит, не отлетит, а полетит) … «ждёт попутного ветерка» и вот «морской ветерок надувает» … и под «лёгким конвоем ангелов» на встречу со «знакомым небесным Художником», где откроется прожитая земная и/или ожидающая вечная жизнь. И душа оглянется — на прожитую жизнь, на детство … сквозь слёзы, да … но омывающие душу слёзы. И перечитываешь осторожно, чтобы не расплескать переживание молитвенности стихов.

Зачем столько делавшему и сделавшему человеку были ещё и стихи? К ним часто относятся как к забаве юности, как-то ещё простительной лирикам, но не физикам игре. Однако сказавший в 51 год: «До тридцати поэтом быть почётно и срам кромешный — после тридцати» Александр Межиров писал все оставшиеся ему 35 лет. Судя по хронологии этой книги, стихи автору были не просто нужны, но становились всё нужнее. Ольга Седакова, цитируя Рильке: «Прости! даже в смертный час я не перестану понимать», говорит: «…то есть вникать, вглядываться, делать прозрачным. Есть такое призвание: понимать — в этом смысле». Это понимание-призвание, которому счастье следовать, потому что не можешь не следовать, думаю, и вкладывало Фёдору в руку перо.

Ольга Седакова пишет, что «стихи прежде всего освобождают человека из тюрьмы его обыденного опыта. В этот опыт не входит мироздание, не входит даль, не входит глубина. Это сплошная череда забот и реакций, всегда вынужденных, опаздывающих реакций на происходящее. А стихи открывают вид на то, что нас обгоняет, что всегда впереди, они открывают вид на собственную глубину и даль, на себя как участника мироздания (по-христиански — творения). Что-то там, в дали и глубине человека, совсем другое».

Если говорить о стихах Фёдора, это так и не так. В них он освобождается из тюрьмы обыденного опыта, выходя на простор обыденного опыта и погружаясь в него, тем самым становясь участником мироздания — «Решётка ржавая, спасибо, спасибо, старая тюрьма! Такую волю дать могли бы мне только посох и сума … Такую мудрость дать могли бы мне только долгие века» (Александр Солодовников, 1920). Что-то там, в дали и глубине себя и человека открывается при встрече в подлинном, по Буберу, диалоге с собой и миром. В понимающей психотерапии это диалог переживания и сопереживания.

В стихах Фёдора не язык владеет поэтом и не поэт языком — слово живёт в своей в хорошем смысле простоте — не примитивности или простаковатости, а естественности говорения. Ольга Филипповская замечает, что

«… его отношение к стихам было, на первый взгляд, беспечным, шутливым, добродушно-ироничным <…> Но это не мешало чувствовать, что ему в высшей степени знаком особый, присущий только художнику, вкус к игре со словом и образом <…> Стихи же его являлись … не только одним из проявлений целостной одарённости, но частью того способа земного существования, прикосновения к миру, опыту, душевной реальности, которое только и может быть выражено, что на языке созвучий, ритмов, образов, бормотания».

Слово может позволить себе быть иногда и неловким, но без этого не было бы живым. Своей простотой стихи Фёдора близки к стихам Александра Солодовникова — человека верующего, в стихах которого слово не нарушает тишины, а тишина не оборачивается давящим молчанием. Слово в поэзии не материал для изощрённых версификаций и демонстрации силы голоса. «В поэзии стихотворение существует не ради отдельных слов, а ради того, чтобы наполнить светом и воздухом тёмное пространство между ними» (Михаил Эпштейн). Какими стихи Фёдора ни показались бы на первый взгляд, читая их с услышанной их внутренней музыкой, уже не скажешь, как сказал один критик о нынешнем наводнении стихов: «Всё стихи и стихи, а где же поэзия?» Стихи Фёдора живут не в версификации, а в поэзии.

Поэзия последнее время становится объектом междисциплинарного анализа, в котором психология занимает своё место [4]. В.П. Зинченко писал: «Поэтические прозрения и живые поэтические метафоры помогают по-новому осмыслить известные научные данные о человеке», обосновывая поэтическую антропологию. Ольга Филипповская говорит о стихах Фёдора как поэтической психологии. Виктор Франкл писал о психотерапевтической антропологии. Как ни называть такую новую дисциплину, книга Фёдора — весомый вклад в неё. Тем более весомый, что его стихи — язык, на котором он говорит о том же, о чём говорит на языках психологии и психотерапии. Он поэт в психологии и психолог в поэзии. Признанием этого является и то, что книга выпущена издательством «Смысл» — одним из лучших издательств серьёзной психологической литературы.

Человек, психолог, психотерапевт, поэт — грани многогранной целостности по имени Фёдор Василюк, голографически отражающейся в словах его дочери Саши:

«Сегодня было бы 64-летие моего папы. Чуть больше недели назад он скончался в Москве после долгой борьбы с раком. На его похоронах присутствовала огромная толпа друзей, коллег, студентов и пациентов, чьих жизней он как-то коснулся и часто их реально изменял. Стоя среди них, я была очень благодарна судьбе за то, что этот блестящий, заботливый, а иногда и смешной человек, которого любили многие, был моим отцом. Он научил меня множеству вещей — как ездить в московском автобусе, не падая, как говорить правду, даже когда вы этого не хотите, как вести семинар, как есть редиску с маслом, как преодолеть собственную боль написанием текстов, как играть в пинг-понг, как правильно слушать других и многому другому».

Нам однажды случилось прожить на этой земле,

проходя перелеском, прижимаясь щекой к траве,

глядя как жилка пульсирует в такт смешку,

изумляясь на тёмной нóчи выпавшему снежку.

Сквозь неряшливость мира не всегда разглядишь Покров,

не всегда догадаешься плыть на спине в реке,

доверяя течению, теменем слыша зов,

распустив дисциплину взора, как двух щенков.

Если боль иногда ещё можно заговорить,

красота несговорчива — да это да, перед ней

так беспомощны лёгкие — Эльзы сосновый дух,

на последнем дыхании только шепнёшь: «Закат!»

Фёдор Василюк

Примечания

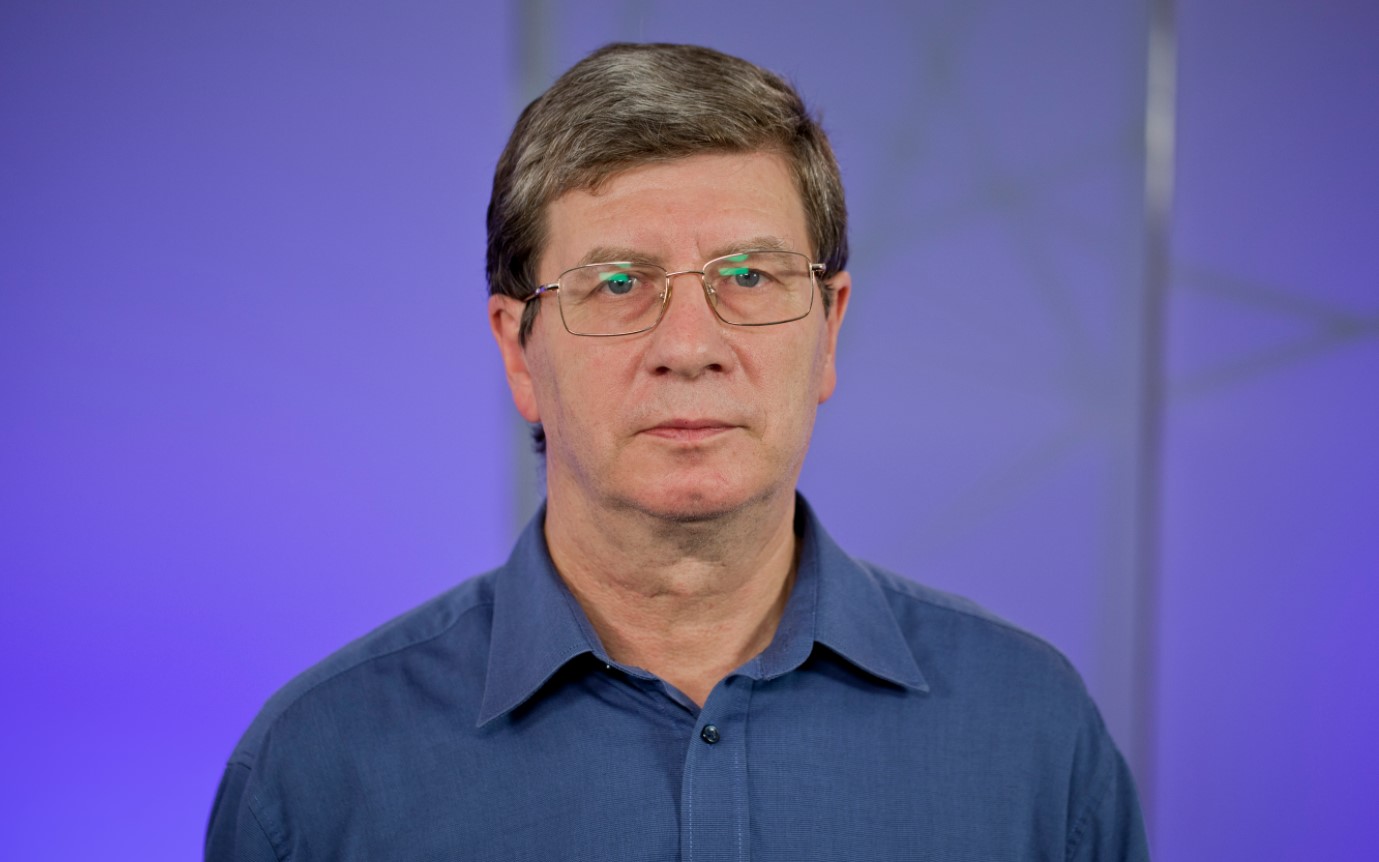

[1] См.: https://vasilyuk.com/ и https://ru.wikipedia.org/wiki/Василюк,_Фёдор_Ефимович. Фотография публикуется с любезного разрешения О.В. Филипповской.

[2] В переводе книги Спинелли на русский worldview переведено как мировоззрение, что в русском языке сильно окрашено в, широко говоря, идеологические, внеличностные краски. Мирови́дение, на мой взгляд, лишено таких коннотаций — оно о том, как этот человек видит своё мирование, а не о том, в какой классификационной клетке (мировоззрение — обычное, научное, религиозное, историческое, политическое и др.) его место. — В.К.

[3] Игра слов, в которой Филини — контаминация Фили, от которых до Марьиной Рощи (родовое место и потерянный рай детства Ольги Филипповской) сегодня полчаса на метро, и Феллини с его фильмом Амаркорд (на диалекте Романьи — я вспоминаю) — В.К.

[4] Поэзия: опыт междисциплинарного анализа. Под ред. Г.В. Иванченко, Д.А. Леонтьева, Ю.Б. Орлицкого. — М.: Смысл. 2015. «…поэзия это и антропологический, и психологический, и культурологический феномен, имеющий самое прямое отношение к феномену человека» (с. 8).

Источник: https://7i.7iskusstv.com/y2023/nomer11/kagan/

Фото: https://vk.com/rpupsy

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать