В настоящее время в образовательной среде, да и вообще в мире в целом, проблема социальной интеграции и преодоление социальной отчуждённости подрастающего поколения с каждым годом обращает на себя всё больше внимания [2]. Эта проблема тревожит не только учителей, родителей, но и общество в целом, так как отражает его низкий уровень социальной зрелости и социальную неустойчивость. Она волнует журналистов, социологов, психологов и педагогов, родителей. Социальное отчуждение и групповая травля относятся к группе негативных социальных явлений [16].

Исторически сложившийся термин «отчуждение» вытекает из значения немецкого слова Entfremdung — «отдаление», «отрыв». Аналогичное значение понятия «отчуждение» даёт словарь С.И. Ожегова: «Отчуждение — это прекращение близких отношений между кем-нибудь, внутреннее отдаление» [13]. «Социальная изоляция», «отчуждение» — это термины, описывающие состояние человека, который страдает от одиночества [12]. Ситуация отчуждения сопровождает ощущение личностью своей разобщённости с другой личностью, с группой или обществом в целом [3].

В психологии понятие «отчуждение» впервые было использовано З. Фрейдом для объяснения патологического развития личности в чуждой и враждебной его естественной природе культуре. Явление отчуждения исследовалось в рамках гуманистической психологии Э. Фроммом, К. Хорни. Отчуждённость выражается в потере субъектом чувства реальности происходящего (дереализации) или в утрате своей индивидуальности (деперсонализации).

М. Симен [17] рассматривает отчуждение как специфическое переживание индивида и обнаруживает в нём пять различных модальностей:

- бессилие — индивид считает, что его деятельность не может дать тех результатов, к которым он стремится;

- бессмысленность — индивиду не ясно значение событий, в которых он участвует, он не знает, почему надо поступать так, а не иначе;

- дезорганизация норм, или аномия, ситуация, в которой индивид сталкивается с противоречивыми ролевыми ожиданиями и вынужден для достижения поставленных целей прибегать к социально неодобренному поведению;

- изоляция — отчуждение индивида от господствующих целей и ценностей, расхождение индивида с данными обществом в оценке значимых в этом обществе целей и верований;

- самоотчуждение — отчуждение индивида от самого себя.

Крайней формой отчуждения выступает социальная изоляция. Это социальное явление, при котором происходит отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп в результате прекращения или резкого сокращения социальных контактов и взаимоотношений [2, 10]. В типичных случаях к изоляции прибегает та сторона, которая в процессе общения чувствует себя несчастной. Изоляция не предусматривает вражду. Любые деструктивные действия, если они даже и происходят, имеют целью исключительно прекращение контактов и заканчиваются сразу после этого [1].

Формы изоляции различны не только по степени жестокости, но и по тому, кто является её инициатором. М.Ю. Кондратьев выделяет следующие формы изоляции:

- вынужденную изоляцию, когда группа в целом и каждый её член в отдельности оказываются оторванными от социального окружения в силу сложившихся обстоятельств, независимо от их собственного желания или воли общества;

- принудительную изоляцию, когда вне зависимости от желания людей, а нередко и вопреки их воле общество сознательно обособляет их, изолируя в рамках закрытых групп;

- добровольную изоляцию, когда люди по собственному желанию сами объединяются в рамках закрытых групп, не будучи напрямую стимулированы к подобному «социальному затворничеству» требованиями социума;

- добровольно-вынужденную, или добровольно-принудительную изоляцию, когда достижение какой-то значимой для людей цели связано с тягостной необходимостью резко ограничить свои контакты с привычным окружением [7].

Изоляция каждого вида несёт за собой психологические и социальные расстройства, так как характеризуется длительным нервным напряжением и дефицитом общения. Ранняя социальная изоляция, произошедшая в период детства, приводит к социальной депривации, т. е. социальной дефицитарности, и часто не обратима по последствиям [8].

Характеризуя отношения в учебной группе, Я.Л. Коломинский отмечал: «Ученики по-разному относятся к своим товарищам: одних одноклассников ученик выбирает, других не выбирает, третьих отвергает, отношение к одним устойчиво, к другим неустойчиво и т. п. Эта избирательность во взаимоотношениях приводит к тому, что ученики занимают различные места в системе личных взаимоотношений, имеют различное эмоциональное благополучие, эмоциональное самочувствие. Таким образом, личные взаимоотношения — это динамическая система, где каждый ученик в каждый определённый отрезок времени занимает определённое место» [6, с. 196]. Я.Л. Коломинский, говоря о социометрических статусах, отмечал, что статус — это положение настолько устойчивое, что часто он не только сохраняется в одной группе, а переходит с человеком и в другие. Также он пришёл к выводу, что многие люди неадекватно оценивают свой статус, в основном это популярные или, наоборот, непопулярные индивиды, что имеет психологическое объяснение, такое как — защита от тревожной информации. То есть, например, низкостатусные члены группы не хотят принимать как факт то, о чём они догадываются и что чувствуют [6].

По Г. Крайгу, благополучное положение младшего школьника в группе сверстников определяется следующими факторами:

- общая приспособляемость (энтузиазм и активное участие в общих делах, способность сотрудничать, отзывчивость);

- успехи в учёбе и спортивные достижения;

- положительная обратная связь от учителя;

- адекватное поведение (слишком агрессивное, как и излишне застенчивое, поведение отталкивает) [9].

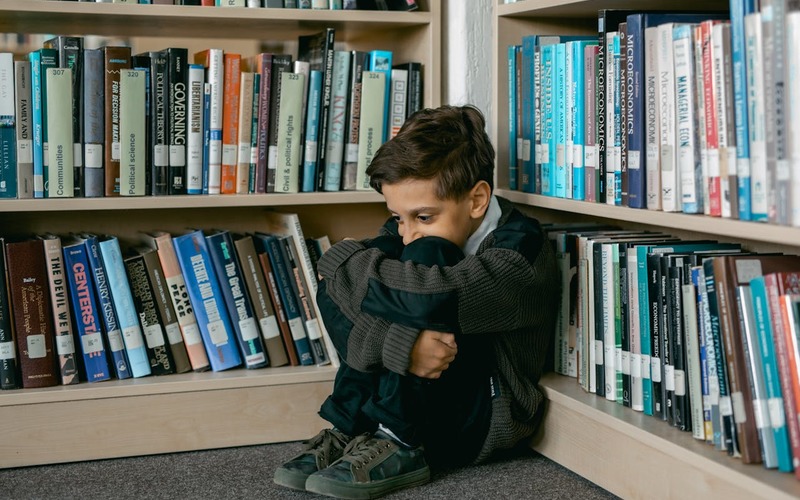

Младший школьный возраст является периодом начала социализации личности. А.В. Петровский подчёркивал, что именно в этом возрасте решаются задачи социальной адаптации и создаются предпосылки для последующей интеграции в широкий социум, а также выработки индивидуальности [14]. Поэтому именно профилактическая работа на этапе младшего школьного возраста, когда отчуждение проявляется лишь в игнорировании кого-либо и социальные потребности и интересы активно развиваются, является крайне актуальной [5]. К сожалению, методических разработок для работы с этим возрастом практически нет [4, 11, 15].

Цель нашего исследования — выявление явления отвержения детей в учебных группах, изучение особенностей учеников «группы риска».

Исследование проводилось в 2017–2018 годах на базе ГБОУ СОШ № 167 Центрального района и школы № 69 Калининского района Санкт-Петербурга. В исследование были включены педагоги начальной школы в количестве 13 человек. Исследованием были охвачены 10 классов: два первых класса, два вторых, один третий и пять четвёртых классов. В нём приняли участие 253 ученика. Углублённому обследованию были подвергнуты 5 человек группы риска. Для выявления детей, пренебрегаемых и отвергаемых в учебных группах с 1-го по 4-й класс, и изучения их особенностей использовались следующие методики:

- опрос педагогов по специально разработанной анкете;

- модифицированная методика «Социометрия» (Дж. Морено) для выявления социальной структуры классов;

- проективная графическая методика «Несуществующее животное» (М.З. Дукаревич);

- фрагмент проективного фильм-теста Р. Жиля (рисунок № 23 «Драка»);

- фрагмент проективного интервью В. Михала (рисунок «Ребёнок защищается»).

Из 13 опрошенных педагогов 4 признали (31%), что на практике столкнулись с явлением отчуждения в своих классах. Далее мы уточнили у 4 учителей, признавших наличие отвергаемых детей, какой процент от состава класса они занимают, и выяснили, что до 10%. По наблюдению учителей, отверженные дети обладают такими личностными особенностями, как:

- агрессивное, грубое поведение, задержка психического развития — на 1-м месте (~ 43%);

- задержка развития учебной деятельности — 2-е место (~ 29%);

- заторможенное поведение, тревожное поведение, задержка речевого развития, задержка развития игровой деятельности — 3-е место (~ 14%).

Дети с апатичными личностными особенностями в этой группе отсутствуют (0%).

Все учителя подтвердили, что ведут работу по профилактике отчуждения. Они выделили такие работы с классом, как:

- беседы;

- проведение классных часов;

- праздники;

- поздравления на дни рождения и подарки;

- экскурсии, совместные походы куда-либо;

- просмотр фильмов;

- беседы психолога;

- хорошее, равное отношение к каждому ученику.

Большинство педагогов считают, что хорошо обучены, что умеют эффективно решать воспитательные проблемы, но при этом у большинства есть желание повысить свою квалификацию в вопросе воспитательных проблем. Самыми популярными темами для семинаров повышения квалификации являются: «Воспитательная работа с детьми поведенческого риска», «Техники работы с тревожными и агрессивными детьми». Средними по популярности являются темы: «Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте», «Отвержение и буллинг: в чём опасность?», «Воспитание сплочённости класса во внеурочной деятельности», «Конфликтный класс: что делать?». К наименее интересным были отнесены такие темы, как: «Воспитание межличностной толерантности в детской среде», «Профилактика межличностных конфликтов», «Техники внутрикорпоративного партнёрства в работе с проблемными учениками».

Диагностическую работу с детьми мы начали с проведения методики «Социометрия» Дж. Морено. Цель — изучение особенностей социального положения младших школьников в учебных группах. Мы использовали модифицированный вариант методики «Социометрия», где детям были заданы только два вопроса:

- Если бы тебе пришлось перейти учиться в другую школу, кого из нынешних одноклассников ты бы взял в новый класс?

- А кого из нынешних одноклассников ты бы не взял в свой новый класс?

Полученные результаты представлены в таблице 1:

По данным, представленным в таблице 1, мы видим, что количество отвергаемых детей варьируется в разных классах. Диапазон риска достаточно широк и колеблется в пределах 3– 30%, а пренебрегаемых – 4–40%. В среднем около 19% составляет «группа риска». Полученные данные красноречиво говорят о разной социальной структуре классов и разном уровне воспитательной работы. Лишь 3 класса из 10 обследуемых оказались относительно благополучны по характеру межличностных отношений. В остальных классах можно говорить о низкой групповой сплочённости и социальной стабильности отношений. Большинство классов находятся на третьей стадии развития группы, стадии конфликта, когда наблюдаются столкновения между отдельными членами класса в силу переоценки ими своих возможностей и стремления решать все проблемы самостоятельно. Конгломератная структура данных групп позволяет их отнести к категории «класс социального риска».

Характеризуя данный возрастной период, профессор А.В. Петровский подчёркивал, что в младшем школьном возрасте заканчивается эпоха Детства, решающая базовую задачу социальной адаптации ребёнка [14]. А далее мы уточняем: «То, что не освоил ребёнок к этому возрасту, накапливается и получает своё дальнейшее развитие в последующих возрастах, формируя специфические акцентуации и даже деформации личности» [8, с. 7]. На основе этих положений можно считать, что в 70% классов социальные проблемы развития учащихся и учебных коллективов педагогами не решаются эффективно.

Из таблицы 1 видно, что из 253 учеников 55 пренебрегаемых и 41 отвергаемый. Собственно, именно этот контингент детей, отвергаемых со стороны одноклассников, образует «группу риска» и может быть даже подвержен буллингу в последующем.

Из исследуемых 10 классов для углубленного изучения нами были выбраны 5 детей, входящих в «группу риска», то есть занимающих низкое социальное положение в учебных группах. Для этого использовались такие методики, как: «Несуществующее животное» М.З. Дукаревич, фрагмент проективного фильм-теста Р. Жиля (рисунок № 23 «Драка»), фрагмент проективного интервью В. Михала (рисунок «Ребёнок защищается»), проективное интервью «Волшебный мир» В. Михала.

Анализ результатов по проективному тесту «Несуществующее животное» позволил узнать, что все 5 детей группы риска испытывают:

- тревожность (по таким признакам, как: мелкие штрихи; рисунок, выходящий за край; сильный нажим карандаша);

- агрессию (вербальная, защитная, невротическая) испытывают 2 ребёнка из 5 (признаки: приоткрытый рот с выраженным языком и зубами, клюв, когти, питание животными);

- замкнутость: 5 детей из 5 (признаки: отсутствие ушей, кругообразная фигура);

- чувство одиночества: 3 из 5 (признаки: место жительства в пещере); — недоверие: 1 из 5 (признак: открыт рот);

- необходимость опоры: 2 из 5 (признаки: чётко прорисованы ноги, множественные ноги);

- страхи: 3 из 5 (признак: прорисовка радужки глаз, большие круглые глаза, описание: множество ног, чтоб убежать от врагов);

- демонстративность: 3 из 5 (признаки: узор на шкуре, шерсть, гребень);

- нарушение общения: 1 из 5 (признаки: отсутствие ног, питается камнями);

- эгоцентризм: 2 из 5 (признаки: голова анфас);

- потребность в защите: 1 из 5 (признак: панцирь, рога).

Проанализировав результаты по данной методике, можно сделать вывод, что отверженные младшие школьники имеют такие социально-психологические особенности, как: тревожность, замкнутость (сильно выражены, 100%); чувство одиночества, страхи, демонстративность, агрессия, необходимость опоры, эгоцентризм (средне выражены, 60–80%); недоверие, нарушение общения, потребность в защите (слабо выражены, 20%).

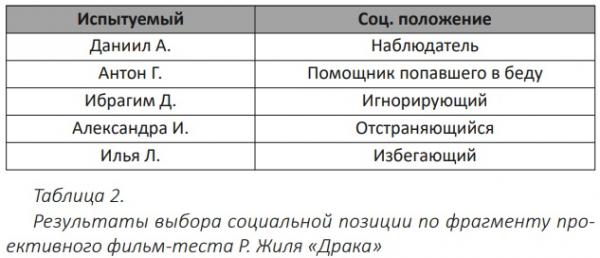

Анализ результатов по фрагменту проективного фильм-теста Р. Жиля (рисунок № 23 «Драка») показал, что отверженные дети не конфликтны, а агрессивные реакции проявляются как психологическая защита.

Мы видим из таблицы 2, что преимущественно выбираемые ими позиции не конструктивны и связаны с избеганием конфликтной ситуации (Ибрагим Д., Илья Л., Александра И., Даниил А.). Лишь Антон Г. нашёл в себе силы выбрать конструктивную позицию социальной помощи.

Анализ результатов по фрагменту проективного интервью В. Михала (рисунок «Ребёнок защищается») позволил узнать, что 4 детей испытывают страхи и тревожность. Лишь 1 ребёнок отказался отвечать на вопросы по данной методике. В отчётах испытуемых были такие высказывания, как: «он боится, что там в темноте кто-то есть»; «люди хотят с ним поговорить, а он не хочет»; «его могут украсть; собака укусит».

Результаты проективного интервью «Волшебный мир» В. Михала подтвердили результаты, полученные по предыдущей методике. У испытуемых сильно выражены: тревожность; средне выражены: чувство одиночества, потребность опоры; слабо выражены: страхи, демонстративность, неудовлетворенность собой, агрессия (табл. 3).

Результаты методики «Социометрия» показали, что в каждом исследуемом коллективе отвергаемые дети присутствуют и учителя не совсем видят полноту ситуации в собственном классе.

Проанализировав данные обследования детей «группы риска», мы можем констатировать следующее: у детей, имеющих низкий социальный статус среди одноклассников, преобладают такие социально-психологические особенности, как: тревожность, замкнутость, чувство одиночества, страхи, демонстративность, потребность в опоре и защите; также присутствует неяркая защитная агрессия. Полученный психологический портрет во многом совпадает с традиционным портретом «жертвы».

Проведя исследование, мы подтвердили гипотезу о том, что в современной начальной школе в среде младших школьников наблюдаются явления отвержения сверстников. Для того чтобы отчуждённость и буллинг не развивались в дальнейшем, уже с раннего возраста с детьми необходимо провести профилактическую работу по сплочению и указанию, что каждый человек — это ценность и каждый важен.

На основе эмпирического исследования нам также удалось определить мишени социально-педагогической работы с детьми:

- снятие тревожности;

- улучшение навыков общения;

- усиление групповой сплоченности;

- обучение проявлению у сверстников уважительного отношения к каждому.

Социально-педагогическая профилактика отчуждения детей будет выстроена эффективно при учёте следующих условий:

- Профилактическая работа должна строиться комплексно и включать в себя четыре направления: работа с ребёнком, работа с группой, работа с учителями, работа с родителями.

- В профилактической программе должны учитываться личностные особенности детей «группы риска», которые в дальнейшем могут быть подвержены буллингу и отчуждению, такие как: повышенная тревожность, замкнутость, чувство одиночества, страхи, демонстративность.

- Профилактическая работа с детьми должна совершаться преимущественно в игровой форме.

- При профилактической работе важно учитывать возраст младших школьников, их потребности и интересы.

Литература

- Защиринская О. В. Концептуальные представления о структуре общения // Вестн. Санкт-Петербургского гос. ун-та. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. 2013. № 4. С. 89–98.

- Защиринская О. В. Психогенез стилей общения // Вестн. Санкт-Петербургского гос. ун-та. Социология. 2010. № 2. С. 206–216.

- Защиринская О. В., Лаптева А. В. Эмоционально-потребностный компонент социального интеллекта детей с умственной отсталостью // Учебный эксперимент в образовании. 2019. С. 7–12.

- Защиринская О. В., Наследов А. Д. Психология общения школьников: психодиагностика. СПб.: Изд. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2006. 240 с.

- Защиринская О. В. и др. Концепты дружеских отношений у младших школьников с нарушениями интеллекта // Science for Education Today. 2018. Т. 8, № 2. С. 26–37.

- Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива. Минск: Народная асвета, 1984. 239 с.

- Кондратьев М. Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений. СПб.: Питер, 2005. 304 с.

- Котова С. А., Воронина С. М., Галичанина Л. А. Младший школьный возраст как источник подростковых проблем и тенденций развития аддикций // Мат-лы научно-практ. семинара «Диагностика, коррекция и профилактика аддиктивных форм поведения и развития» / Под ред. В. Г. Каменской. СПб.: 7 студия РИК, 2008. С. 5–13.

- Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб.: Питер, 2005. 940 с.

- Наследов А. Д., Защиринская О. В. Феномен педагогической перцепции в контексте коммуникативного развития ученика // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. Социология. 2008. № 4. С. 252–261.

- Наследов А. Д. и др. Психодиагностика риска задержки психического развития детей дошкольного возраста. М.: Мир науки, 2019. 101 c.

- Новейший социологический словарь / Сост. А. А. Грицанов и др. Минск: Книжный Дом, 2010. 1310 с.

- Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: Оникс; Мир и Образование, 2007. 1200 с.

- Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: Политиздат, 1982. 255 с.

- Солодков А. С., Защиринская О. В., Малахова А. Н., Ятманов А. Н. и др. Навыки невербальной коммуникации как фактор социальной адаптации школьников с легкой умственной отсталостью // Уч. зап. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. 2016. № 1 (131). С. 323–327.

- Фокина Н. Ю., Фокина А. В. Проблема отчуждения личности в современных социологических теориях // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по мат-лам LXVII–LXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 12(61). Новосибирск: СибАК, 2016. С. 97–102.

- Seeman M. Empirical Alienation Studies. An Overview. Geyer R. F., Schweitzer D. R. (eds). Theories of Alienation. Leiden, 1976. Р. 268.

Источник: Котова С.А. Проблема отвержения и отчужденности в среде младших школьников // Актуальные вопросы изучения травматического стресса и психотравмы в социальной и образовательной среде: Сборник научных трудов. СПб, 2020. С. 52–65.

.jpg)

_600x433.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать