Введение: от осмысления индивидуальных новообразований на этапе ожидания ребенка к триаде «мать — отец — плод»

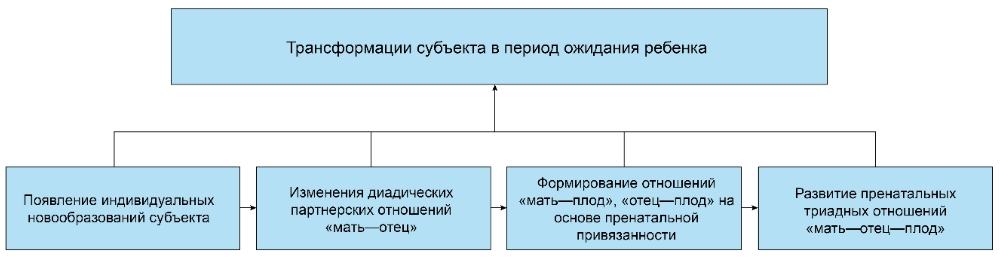

Подготовка к родительству — этап, связанный с многообразными индивидуально-личностными и семейными трансформациями. Масштабные преобразования в жизни субъекта вследствие ожидания ребенка представлены на рисунке 1. В отечественной психологической науке накоплено большое количество работ, сфокусированных на женщинах. В этих работах описываются индивидуальные новообразования субъектов в связи с онтогенезом родительской сферы, такие как «внутренняя картина беременности» (Айвазян 2008), «психологический компонент гестационной доминанты» (Добряков 2010), «контроль материнского поведения» (Ковалева, Сергиенко 2007), «синдром беременности» (Боровикова 2005), «нормативная модель материнства» (Смирнова, Трушкина 2011), «внутренняя материнская позиция» (Чистякова 2021), «индивидуальный стиль переживания беременности», «психологическая готовность к материнству» (Филиппова 2020), «предвосхищаемая материнская идентичность» (Шаповаленко 2022), «психологическая готовность к отцовству», «стратегия отцовства» (Борисенко 2020) и другие. Исходя из разнообразия приведенных выше теоретических конструктов, очевидно, что проблематика индивидуальных изменений на этапе перехода к родительству является хорошо изученной областью в отечественном психологическом дискурсе.

Не менее активно исследуется диада «мать — плод» в разных контекстах: сквозь призму пренатальной привязанности матери к ребенку (Савенышева и др. 2022); особенностей психологического контакта беременной женщины с плодом (Заманаева 2020); пренатальной психологической общности, состоящей из матери и плода как единой системы (Шмурак 1994); взаимосвязей психологического компонента гестационной доминанты с отношениями в структуре «мать — плод» (Золотова 2021); эмоционального отношения женщины к шевелению плода, определяющего постнатальные отношения с ребенком (Филиппова 2020). У мужчин также формируется привязанность к плоду и диада «отец — плод» (Савенышева, Савина 2018; Савенышева и др. 2019; Condon 1993). Выявлено, что для мужчин характерна высокая значимость беременности и будущего ребенка, эмоциональный контакт с ним, установки на перспективу воспитания с ориентацией на последующую стимуляцию активности ребенка (Савина 2017). При этом в период ожидания ребенка качество пренатальной привязанности мужчин к плоду выше среднего и высокое (N=117) (Савенышева и др. 2019). Интересно, что эмоциональная близость с партнершей выступает предиктором связи с ребенком (N=67) (Савенышева, Савина 2018).

Присутствуют работы, обсуждающие супружескую диаду «мать — отец» на этапе ожидания ребенка в связи с качеством партнерских отношений и их влиянием на текущую беременность. В частности, параметр удовлетворенности браком является ключевой детерминантой в формировании отношения к ребенку у обоих супругов до его рождения, а ценность партнера определяет значимость беременности и ребенка (Савенышева, 2017). Интересны результаты о взаимосвязи функциональных супружеских отношений с уменьшением осложнений беременности и родоразрешения, снижением назначения медикаментозных обезболивающих средств во время родов и сокращением времени их длительности. Партнерская поддержка в родах также способствует естественному родоразрешению и уменьшает дистресс плода (N=232 диады) (Сидоренко, Аринчина 2019). Также установлено взаимовлияние партнеров друг на друга во время беременности и их способность «переливать» свой стресс, тревогу и страх, провоцируя его возникновение у партнера (N=102 диады) (Одинцова, Мисиюк 2022).

В зарубежной психологии отношение партнеров к беременности и плоду зачастую осмысляется в ракурсе привязанности. Конструкт «пренатальная привязанность» отражает многоуровневые асимметричные связи как женщины, так и мужчины с плодом. Эти связи выступают основой постнатального взаимодействия с ребенком (Савенышева и др. 2022; Condon 1993). Учитывая результаты многолетних авторитетных исследований в области перинатальной психологии, мы считаем возможным анализировать трансформации в семье, ожидающей появление ребенка, в контексте пренатальных триадных отношений «мать — отец — плод». Позиция целостности позволяет комплексно изучить микропроцессы, происходящие внутри семьи на этапе перехода к родительству, и в значительной степени обогащает обсуждение вопросов перинатального психического здоровья и психологического благополучия всех участников семейного взаимодействия.

Нами был осуществлен анализ отечественных и зарубежных публикаций, напрямую или косвенно связанных с данной тематикой и опубликованных в базах данных РИНЦ, Google Scholar, Scopus, PubMed, MedLine, Web of Science, Crossref, Science Direct, Tailor & Francis, с использованием ключевых слов для англоязычных баз — “рrenatal triadic interacton”, “coparenting representations”, “рrenatal family dynamics”, “parentinfant bonding”, “prenatal expectations”; для отечественных баз — «пренатальная привязанность», «пренатальная психологическая общность», «переход к родительству», «родительские ожидания», «антиципация». Изучены 87 публикаций: 46 отечественных и 41 зарубежных научно-исследовательских работ — из них 40 источников используются для цитирования и аргументации авторской позиции.

На основании проведенного анализа обсуждаются два гипотетических конструкта: «пренатальные триадные отношения» и «антиципированный образ ребенка» — которые нуждаются в дальнейшей эмпирической проверке. Затрагивается проблематика пренатальной привязанности и представлений о родительстве.

Пренатальные триадные отношения: теоретическое обоснование

Базовым теоретическим подходом в отечественной психологии, позволяющим обсуждать функционирование пренатальной триады «мать — отец — плод», выступает конструкт «пра-мы», выдвинутый Л.С. Выготским в рамках культурно-исторической психологии развития. «Пра-мы» интерпретируется как субъективное переживание неразделенности, слитности психики ребенка со взрослым (Выготский 1984). «Пра-мы» — это исходный пункт дальнейшего развития сознания, самосознания и субъектности, образующийся во взаимосвязях со значимыми близкими (Трушкина 2023). Идея психологического единства субъектов и/или систем также представлена в социальной психологии понятиями «психологической общности» (Позняков, Соснин 1999), «совмещенной психологической системы» (Клочко 2005), «со-бытийной общности» (Слободчиков, Исаев 2005).

В пренатальной психологии на основе этих идей описан конструкт «пренатальная психологическая общность» (Шмурак 1994). В зарубежной психологии ключевой теорией, подкрепляющей обсуждаемый конструкт, выступает теория привязанности Дж. Боулби (Боулби 2003).

Пренатальные триадные отношения — это взаимодействие «мать — отец — плод», возникающее в период беременности и формирующееся на основе механизмов антиципации образа будущего ребенка и родительства в аспектах эмоциональной связи и перспектив постнатального воспитания и ухода (Kuersten-Hogan 2017).

Эмпирическое изучение пренатальных триадных отношений в отечественной науке встречается редко, а в зарубежной литературе отражается в работах, посвященных пренатальной привязанности (Condon 1993), пренатальным ожиданиям (Ammaniti et al. 2019; Diener et al. 1995; Van den Akker еt al. 2022; и др.), установкам на родительство во время беременности и их постнатальной реализации (Аltenburger et al. 2014; Darwiche et al. 2016; Favez et al. 2006; Kuersten-Hogan, McHale 2021 и т. д.).

Так, например, M. Амманити и коллеги полагают, что у будущих родителей присутствуют осознанные представления о ребенке, которые активируют процессы родительской привязанности. Авторы доказывают, что изображение плода на УЗИ переплетается с его воображаемым образом у матери и отца, позволяя родителям делиться осмысленными представлениями о будущем ребенке (N=18 диад) (Ammaniti et al. 2019).

В свою очередь, А. Ван Ден Аккер выявила положительную взаимосвязь между пренатальными ожиданиями родителей специфики темперамента ребенка и его проявлениями у младенца (замеры через 4 и 12 месяцев после родов) (N=413). Помимо этого, обе переменные независимо друг от друга выступали предикторами родительского поведения: образ будущего ребенка формирует определенные родительские ожидания (каким будет ребенок после рождения) и детерминирует специфику родительского постнатального поведения. Родительское поведение по отношению к младенцу также является предиктором проявления его темперамента. «Как материнские, так и отцовские ожидания, по-видимому, переносятся в послеродовую реальность и обеспечивают контекст для формирования ранних взаимодействий между родителями и детьми», — заключает автор (Van den Akker еt al. 2022, 14).

Подобные выводы встречаются в работе М. Динер и коллег (N=70 диад), также изучающих ожидания респондентов в отношении темперамента будущего ребенка и их соответствие реальности и оценкам сторонних экспертов спустя 3 месяца после родов. Выяснилось, что матери и отцы разделяют пренатальные ожидания друг друга. При этом послеродовые родительские оценки темперамента оказались еще более схожими, чем их ожидания до родов. Между тем оценки темперамента младенца внешними экспертами слабо коррелируют с родительскими показателями. Исследователи резюмируют, что лучшими предикторами родительских оценок темперамента младенца выступают их пренатальные ожидания (Diener et al. 1995).

Таким образом, родительские ожидания и предвосхищение тех или иных личностных качеств будущего ребенка прогностичны, они способны выступать конструктором будущего. В этих ожиданиях еще не родившийся ребенок уже интегрирован в существующую семейную систему, он провоцирует изменения в супружеской диаде «здесь и сейчас», а не после рождения. Расхождение реальности с пренатальными родительскими ожиданиями может быть маркером депрессивной симптоматики и/или дисфункциональных партнерских отношений (Harwood et al. 2007).

Заслуживает внимания и другой вывод, отражающийся в серии исследований совместного родительства, в том числе на этапе ожидания ребенка — практика совместного родительства развивается до рождения ребенка. Согласно работам Л. Альтенбургера и коллег, взгляды партнеров на их будущее родительство в пренатальный период (III триместр) и их родительскую практику воспитания спустя 9 месяцев (N=182 диады) взаимосвязаны (Аltenburger et al. 2014). Исследователи установили согласованность родительских позиций с последующим поведением. В частности, пары, характеризующиеся качественным пренатальным поведением (включенность в беременность, поддержка, забота, эмпатия), проявляли более поддерживающее родительское поведение после родов. «Склонность к тем или иным воспитательным практикам и “совместность” родительского воспитания развивается до рождения ребенка и характеризуется дальнейшей преемственностью», — резюмирует автор (Аltenburger et al. 2014, 502).

Схожие результаты описаны в публикации Н. Фавез, где партнеры (женщины были на 5-м месяце беременности) разыгрывали первую встречу со своим будущим ребенком с помощью симуляционной куклы, имитирующей младенца. Смоделированная ситуация фиксировалась на видеозапись, а затем расшифровывалась и оценивалась по следующим критериям: (1) вовлеченность и участие партнеров, (2) роль партнера в текущей ситуации, (3) внимательность к выполняемой деятельности, (4) эмоциональный контакт с муляжом. Суммарный балл характеризовал качество триадных взаимодействий на этапе перехода диады к триаде (данный метод исследования отражается в публикациях как Лозаннская модель триады, “Lausanne Trilogue Play situation” (McHale et al. 2018)). Затем испытуемые принимали участие в исследованиях с собственным ребенком спустя 3, 9 и 18 месяцев после его рождения. Результаты продемонстрировали, что качество и специфика семейного взаимодействия одинаковы во всех точках измерения (N=30 диад). Иными словами, какую внутрисемейную интеракцию партнеры представляют до рождения ребенка, такую они и воплощают после родов (Favez et al. 2006). Разделяя эти идеи, Дж. Дарвич дополняет, что при взаимодействии с муляжом партнеры, ожидающие пополнение в семье (N=33 диады), проявляют согласованные и направленные на будущего ребенка действия (например, мать использует детский лепет для общения с «ребенком», в то время как отец гладит «его» по голове). Дж. Дарвич заключает: «Мать и отец реализуют по отношению к будущему ребенку интуитивное совместное воспитание (“рrenatal intuitive co-parenting behavior”), возникающее в пренатальный период и являющееся запрограммированным» (Darwiche et al. 2016, 1668). В работах Р. Кюрстен-Хоган уточняется, что когнитивные и поведенческие аспекты совместного родительства проявляются во время беременности и, возможно, находятся за пределами осознания (Kuersten-Hogan 2017). Автор исследовала пренатальное совместное родительское поведение с куклой, затем делала замеры с 3-месячным и годовалым ребенком (N=55 триад). Пары, демонстрирующие гармоничное родительское взаимодействие с муляжом и выражающие теплоту, включенность, взаимное сотрудничество, проявляли те же качества спустя 3 и 12 месяцев после родов. В свою очередь, противоречия между родителями во время беременности, негативные прогнозы, пессимистичный настрой по поводу будущего родительства, пренебрежение и конкуренция, наблюдаемые в некоторых парах, фиксировались у тех же пар и после родов (Kuersten-Hogan 2017). Таким образом, в обсуждаемых исследованиях подчеркивается идея воплощенности в субъективной реальности родителей еще не родившегося ребенка. Персонифицированное предвосхищение личности ребенка, основанное на механизмах антиципации, и выстраивание взаимоотношений с ним и партнером после деторождения является одним из показателей пренатального триадного взаимодействия.

Триггеры пренатальных триадных отношений: антиципированный образ ребенка и представления о родительстве

Использование конструкта «пренатальные триадные отношения» подразумевает, что партнеры, во-первых, имеют хотя бы поверхностный, предвосхищаемый образ младенца, во-вторых, обладают некими представлениями о родительстве. Представленность данных когнитивных схем во внутреннем мире индивида позволяет действовать с упреждением в реальности (Аltenburger et al. 2014; Diener et al. 1995; Favez et al. 2006; Van den Akker еt al. 2022 и др.).

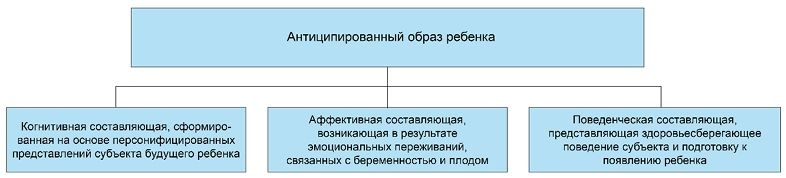

Антиципированный образ ребенка — это субъективные ожидания и представления будущего ребенка, содержащие когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты, сформированные на основе механизмов предвосхищения. Наглядная структура развития представлений об антиципированном образе ребенка представлена на рисунке 2.

Когнитивная составляющая включает персонификацию будущего ребенка как отдельного существа на основе имеющейся информации о нем и представлений как о функционирующем и развивающемся субъекте. Источником когнитивного компонента выступает опыт физического контакта будущего родителя с плодом через шевеления во II и III триместре беременности (посредством различных характеристик движений плода, их интенсивности, продолжительности и характера), через поступающую информацию от врачей-специалистов, УЗИ, литературу на соответствующую тематику, школу будущих родителей, имеющуюся практику родительства.

Аффективная составляющая предвосхищаемого образа младенца подразумевает широкий спектр вариативных эмоциональных переживаний партнеров относительно беременности, вынашивания, появления ребенка и предстоящего родительства.

Поведенческая составляющая реализуется через подготовку к появлению ребенка, заботу партнеров о благополучии плода. Поведенческий компонент антиципированных представлений о ребенке также может конструироваться через непосредственный контакт родителя с плодом. Так, например, в работах Ф. Дольто и К. Дольто популяризируются разработки в области гаптономии, предполагающие психотактильный контакт с плодом через определенную систему прикосновений (Дольто 2008). В отечественной психологии схожие идеи разрабатываются Ю.В. Заманаевой. Исследователь предлагает диагностическую методику для женщин «Пренатальный контакт», позволяющую определить качество психологического контакта женщины с будущим ребенком на поздних сроках беременности с помощью оценки шевелений плода (Заманаева 2020).

Ожидания, предвосхищение, мысли, эмоции и поведение в отношении будущего ребенка являются для родителей частью действительности, инициирующей изменения в супружеской диаде в сторону триады. Репрезентативный образ ребенка встраивается в представления о триадном взаимодействии и обусловливает специфичность их функционирования.

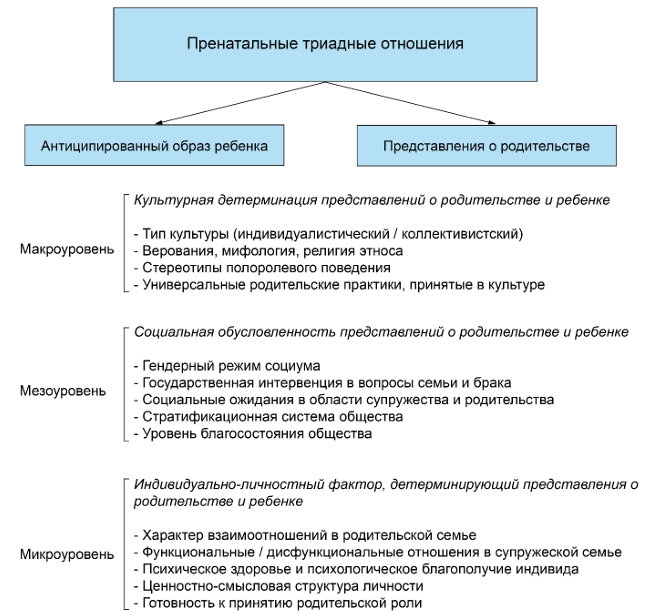

Представления о родительстве — это обобщенные когнитивные схемы будущего родительства, включающие образ ребенка и отличающиеся идеализированным характером (Баринова, Васягина 2021; Борисенко 2020; Филиппова 2020 и др.).

В научном психологическом пространстве присутствуют многочисленные исследования, затрагивающие проблему формирования представлений о родительстве. Зачастую авторы сходятся во мнении, что эти представления имеют мультифакториальную природу возникновения: макроуровневую (уровень культуры), мезоуровневую (уровень социума), микроуровневую (индивидуально-личностный опыт субъекта). Не претендуя на отображение исчерпывающих детерминант, инициирующих формирование пренатальных триадных отношений, мы отразили некоторые из них на рисунке 3.

Антиципация будущего ребенка и предвосхищение представлений о родительстве — стержневые аспекты в формировании пренатальных триадных отношений, которые претерпевают культурную, социальную и субъективно-личностную обусловленность. Сформированные когнитивные схемы ребенка и совместного родительства отличаются идеализированностью и поверхностностью, однако они встраиваются в транслируемое субъектом постнатальное поведение и в значительной степени руководят им на этапе перехода к родительству, проявляясь в виде определенной родительской практики и качестве выполнения родительских и партнерских функций.

Обсуждение

Специфика триады «мать — отец — плод»

В настоящей статье обсуждается возможность и перспектива изучения триады «мать — отец — плод» в противовес распространенному подходу, анализирующему пару «мать — плод» в качестве первичной диады на этапе ожидания ребенка (Абдулаева, Коргожа 2024). Именно триадный подход отражает глубину понимания факторов, связанных с качеством функционирования всех ее участников и каждым элементом в отдельности на этапе перехода к родительству.

Стоит отметить, что пренатальная триада имеет определенные особенности.

Во-первых, она образуется асимметрично и асинхронно, так как изначально будущая мать и плод объединены в единую закрытую систему, состоящую из двух элементов, к которой отец подключается со II–III триместра беременности партнерши. Это связывается с шевелениями плода, его увеличившимся размером и большей материализацией, реальностью перспективы появления ребенка (Борисенко 2020). Однако сами отношения отца к плоду имеют особенности: в отличие от непосредственного контакта женщины с плодом, отцу доступно только косвенное взаимодействие с будущим ребенком через беременную партнершу. Следовательно, важная роль для формирования пренатальной триады отводится взаимоотношениям партнеров, степени их эмоциональной близости и открытости как залогу состоятельности триады «мать — отец — плод».

Даже присутствующий в семье отец может остаться безучастным, не встраиваясь в пренатальные отношения в силу разных обстоятельств. Барьеры, препятствующие включенности мужчин в пренатальную привязанность на когнитивном уровне и в деятельностную подготовку к рождению ребенка на поведенческом уровне, многообразны. Помимо индивидуальных, социальных и культурных детерминант, отстраненность мужчин в период ожидания ребенка обусловлена спецификой функционирования системы здравоохранения: неподготовленностью кабинетов врачей к пребыванию обоих партнеров на дородовых визитах, негативным отношением медицинского персонала к мужчинам при совместном посещении женской консультации, необходимостью в специалистах, обучающих будущего отца к встрече с новорожденным, уходу за ним и воспитанию (Одинцова, Мисиюк 2022).

Соответственно, в формировании пренатальных триадных отношений особая роль отводится мужчине. Интересно, что будущий отец имеет определенный социальный портрет в отечественных и зарубежных эмпирических работах: это «…белые мужчины среднего класса, хорошо образованные, работающие профессионалы» (Шаповаленко 2022, 61). Использованные в данной работе зарубежные исследования проведены в американо-европейской выборке белых мужчин с хорошим уровнем среднегодового дохода. Неизученным остается вопрос о том, какие пренатальные динамические процессы могут наблюдаться у представителей других социальных слоев населения. Связь мужчины с плодом хрупка и зависима от его отношений с партнершей. В случае отталкивающего, избегающего поведения женщины, дисфункциональных отношений в паре формирование привязанности к будущему ребенку затруднено.

Помимо этого, пренатальная триада отличается неравномерным вкладом ее участников, поскольку будущий ребенок является не отдельным субъектом, а плодом. Краеугольным камнем остается вопрос о том, может ли еще не родившийся ребенок быть участником существующей семейной системы, интегрированным в нее? Положительный ответ базируется на идее материальности плода. Плод — это не эфемерная сущность, не продукт воображения, с ним доступен физический контакт, он шевелится, растет и развивается, а через 9 месяцев предстанет новорожденным. На протяжении беременности у субъектов присутствует антиципированный образ ребенка, к которому они испытывают пренатальную привязанность. Также партнеры имеют представления о предстоящем родительстве, отличающиеся сложной детерминацией. Ожидания и представления в отношении будущего ребенка являются для родителей частью осознанной фактической действительности, инициирующей изменения в семейной системе.

Однако позиция физического присутствия «третьего» для инициации триадных отношений в диадическом взаимодействии партнеров ставит под сомнение обсуждение данного конструкта.

Динамика триадных отношений: от пренатальной триады к постнатальному взаимодействию

В эмпирических работах на соответствующую тематику зачастую затрагивается вопрос о связи пренатальных триадных отношений с постнатальным поведением субъектов (Аltenburger et al. 2014; Diener et al. 1995; Favez et al. 2006; Van den Akker еt al. 2022 и др.).

Объяснение подобных результатов находится в русле разных теорий. Например, теории социального научения А. Бандуры, в соответствии с которой представления о ребенке и родительстве (когниции) должны быть связаны с поведением (Бандура 2000). Следовательно, родительские ожидания относительно ребенка, материнства / отцовства и супружества влияют на триадные отношения, а опыт, который партнеры в них получают, формирует ожидания и контекст восприятия постнатальных отношений (Kuersten-Hogan 2017). Соответственно, обсуждение когнитивных представлений и ожиданий субъекта выступает неотъемлемой частью тематики пренатальных триадных отношений.

Другим подходом, интерпретирующим преемственность триадных отношений после рождения ребенка, является теория привязанности Дж. Боулби: будущие матери и отцы испытывают пренатальную привязанность к плоду и переносят ее в постнатальные отношения (Боулби 2003). В структуре пренатальной привязанности также выделяют когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Когнитивный уровень содержит репрезентации плода, представление о плоде как о личности, желании получить информацию о ребенке; эмоциональный уровень включает привязанность, позитивные чувства по отношению к ребенку; поведенческий уровень подразумевает здоровый образ жизни как проявление заботы и защиты будущего ребенка, желание ухаживать за ним (Савенышева 2017; Савенышева и др. 2022; Condon 1993). Теория привязанности утверждает, что субъект воссоздает эмоциональные связи, сформированные в раннем детстве, во многих социальных отношениях (Боулби 2003). Будущие родители проявляют к плоду уже имеющуюся и многократно апробированную «рабочую модель» привязанности. Значит, привязанность к плоду является не новообразованием, а воспроизведением имеющегося опыта.

Несмотря на многообещающий ракурс осмысления семьи в русле триадных отношений на этапе ожидания ребенка, данные идеи имеют ограничения. Во-первых, функционирование пренатальных триадных отношений базируется на допущении, что представления и ожидания обладают достаточным потенциалом, чтобы оказывать влияние на текущую действительность. Однако эмпирическое изучение данного вопроса весьма затруднительно, а выдвигаемое предположение остается гипотезой: обладают ли представления и ожидания, связанные с ребенком, столь существенной силой, что способны инициировать реорганизацию в структуре семьи? Во-вторых, сопоставить результаты изысканий зарубежных коллег с российской действительностью пока не представляется возможным, поскольку единственным стандартизированным инструментарием для изучения триады на этапе ожидания ребенка является аппарат УЗИ в кабинете специалиста.

Тем не менее, мы смеем предположить, что конструкт «пренатальные триодные отношения» фиксирует часть реальности, обогащая видение проблематики семьи на этапе перехода к родительству.

Выводы

1. Триада «мать — отец — плод» формируется в период ожидания ребенка и обладает спецификой: она асимметрична, асинхронна и характеризуется неравномерностью вклада ее участников. Первичной выступает диада «мать — плод», отец становится соучастником триады во второй половине беременности партнерши. Центральным допущением в функционировании пренатальной триады выступает предположение, что ожидания и представления субъектов являются частью реальности, оказывающей влияние на трансформацию супружеской диады в триаду.

2. Триггерами пренатальных триадных отношений выступают антиципированный образ ребенка и представления о родительстве, имеющиеся у партеров. Оба конструкта являются обобщенными когнитивными схемами и отличаются идеализированностью. Антиципированный образ ребенка содержит когнитивный, аффективный и поведенческий компоненты. Становление этих представлений связаны с культурной, социальной и субъективно-личностной обусловленностью. Вероятно, данные схемы встраиваются в пренатальное поведение субъекта и влияют на постнатальное.

3. Теоретическим обоснованием триады «мать — отец — плод» и триадных отношений выступают отечественные и зарубежные концепции, однако чаще всего в литературе упоминается теория привязанности: будущие родители испытывают пренатальную привязанность к плоду и переносят ее в постнатальные отношения. В пренатальной привязанности субъекты воспроизводят привычные модели эмоциональных связей.

4. Учитывая разноуровневые трансформации, с которыми сталкивается семья на этапе перехода к родительству, изучение пренатальной триады и триадных отношений позволяет комплексно исследовать микропроцессы, происходящие внутри семейной общности в период ожидания ребенка. Позиция целостности триады обогащает осмысление вопросов пренатального психического здоровья и психологического благополучия всех участников семейного взаимодействия, а также позволяет предсказать трудности послеродовой адаптации.

Литература

- Абдулаева, А.М., Коргожа, М.А. (2024) Материнская позиция женщин, воспитывающих одного ребенка и двойню раннего возраста: обзор отечественных и зарубежных исследований. Психология человека в образовании, т. 6, № 1, с. 18–32. https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2024-6-1-18-32

- Айвазян, Е.Б. (2008) Развитие телесного и эмоционального опыта женщины в период беременности. Перинатальная психология и психология родительства, № 2, с. 93–110.

- Бандура, А. (2000) Теория социального научения. СПб.: Евразия, 320 с.

- Баринова, Е.С., Васягина, Н.Н. (2021) Семейное самосознание мужчины: структурно-содержательный контекст. Екатеринбург: Изд-во Уральского государственного педагогического университета, 206 с.

- Борисенко, Ю.В. (2020) Становление психологической готовности к отцовству: психолого-педагогический контекст и технологии сопровождения. Кемерово: Кузбассвузиздат, 632 с.

- Боровикова, Н.В. (2005) Синдром беременности. В кн.: А.Н. Васина (ред.). Хрестоматия по перинатальной психологии: психология беременности, родов и послеродового периода. М.: Изд-во Университета Российской академии образования, с. 6–11.

- Боулби, Д. (2003) Привязанность. М.: Гардарики, 447 с.

- Выготский, Л. С. (1984) Собрание сочинений: в 6 т. Т. 4. Детская психология. М.: Педагогика, 432 c. Добряков, И. В. (2010) Перинатальная психология. СПб.: Питер, 272 с.

- Дольто, К. (2008) На путях рождения: о гаптономическом сопровождении человека. 3-е изд. Ижевск: ERGO, 187 с.

- Заманаева, Ю.В. (2020) Психодиагностическая методика «Пренатальный контакт»: структура, психодиагностические возможности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, т. 10, вып. 3, с. 303–322. EDN: HNXIRC

- Золотова, И.А. (2021) Исследование особенностей психологического компонента гестационной доминанты как индикатора формирования дисфункциональных отношений в системе «мать — дитя» у женщин различных возрастных категорий. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, т. 27, № 2, с. 135–142. EDN: ONDZLJ

- Клочко, В.Е. (2005) Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности. Томск: Изд-во Томского государственного университета, 174 с.

- Ковалева, Ю.В. Сергиенко, Е.А. (2007) Контроль поведения при различном течении беременности. Психологический журнал, т. 28, № 1, с. 70–82. EDN: HYKJOZ

- Одинцова, О.Ю., Мисиюк, Ю.В. (2022) Трансформации современного родительства: психологические аспекты. Кострома: Костромской государственный университет, 240 с.

- Позняков, В.П., Соснин, В.А. (1999) Психология малых групп. В кн.: В.Н. Дружинин (ред.). Современная психология: справочное руководство. М.: Инфра-М, с. 524–539.

- Савенышева, С.С. (2017) Факторы удовлетворенности браком в период после рождения ребенка: анализ зарубежных исследований. Психологические исследования, т. 10, № 51, с. 6–12. https://doi.org/10.54359/ ps.v10i51.405

- Савенышева, С.С., Савина, Е.М. (2018) Отношение к ребенку в пренатальный период его развития у мужчин в связи с супружескими отношениями. Проблемы современного педагогического образования, № 58-3, с. 343–346. EDN: YSTYXF

- Савенышева, С.С., Аникина, В.О., Блох, М.Е. (2022) Перевод и адаптация методики «Пренатальная привязанность матери к ребенку» (MAAS). Консультативная психология и психотерапия, т. 30, № 3, с. 92–111. https://doi.org/10.17759/cpp.2022300306

- Савенышева, С.С., Шумик, А.Р., Иманалиева, Г.Ф. (2019) Привязанность отца к ребенку до и после его рождения. Проблемы современного педагогического образования, № 62-3, с. 300–302. EDN: YYJLCP

- Савина, Е.М. (2017) Система значимых отношений в семьях, ожидающих рождения ребенка. Мир науки, т. 5, № 6. [Электронный ресурс]. URL: https://mir-nauki.com/PDF/19PSMN617.pdf (дата обращения 20.07.2024).

- Сидоренко, В.Н., Аринчина, Н.Г. (2019) Партнерская поддержка как профилактика осложнений во время беременности и в родах. Медицинские новости, № 4 (295), с. 17–20. EDN: MONHWV

- Слободчиков, В.И., Исаев, Е.И. (1995) Психология человека: введение в психологию субъективности. М.: Школа-Пресс, 384 с.

- Смирнова, Е.О., Трушкина, С.В. (2011) Варианты нормативных моделей материнства у современных женщин. В кн.: В.С. Собкин (ред.). Социология образования. Труды по социологии образования. Серия «Социокультурные проблемы современного образования». Т. 15. Вып. 26. М.: Институт социологии образования РАО, с. 122–134.

- Трушкина, С.В. (2023) Сравнительный анализ подходов Л.С. Выготского и Дж. Боулби к развитию ребенка на первом году жизни. Культурно-историческая психология, т. 19, № 3, с. 39–46. https://doi.org/10.17759/chp.2023190305

- Филиппова, Г. Г. (2020) Психология материнства. 2-е изд. М.: Юрайт, 212 с.

- Чистякова, Ю.С. (2021) Аксиологические основания формирования внутренней материнской позиции. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, № 199, с. 181–188. https://doi.org/10.33910/1992-6464-2021-199-181-188.

- Шаповаленко, И.В. (2022) Современное родительство: новые исследовательские подходы. Современная зарубежная психология, т. 11, № 1, с. 58–67. https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110106

- Шмурак, Ю.Б. (1994) Пренатальная психологическая общность. Человек, № 6, с. 24–37.

- Altenburger, L. E., Schoppe-Sullivan, S. J., Lang, S. N. et al. (2014) Associations between prenatal coparenting behavior and observed coparenting behavior at 9-months postpartum. Journal of Family Psychology, vol. 28, no. 4, pp. 495–504. https://doi.org/10.1037/fam0000012

- Ammaniti, M., Trentini, C., Menozzi, F., Tambelli, R. (2019) Transition to parenthood: Studies of intersubjectivity in mothers and fathers. In: R.N. Emde (ed.). Early parenting and prevention of disorder. Psychoanalytic research at interdisciplinary frontiers. London: Routledge Publ., рр. 129–164. https://doi.org/10.4324/9780429474064

- Condon, J. T. (1993) The assessment of antenatal emotional attachment: Development of a questionnaire instrument. British Journal of Medical Psychology, vol. 66, no. 2, рp. 167–183. https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1993.tb01739.x

- Darwiche, J., Fivaz-Depeursinge, E., Corboz-Warnery, A. (2016) Prenatal intuitive coparenting behaviors. Frontiers in Psychology, vol. 7, article 1662. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01662

- Diener, M.L., Goldstein, L.H., Mangelsdorf, S.C. (1995) The role of prenatal expectations in parents’ reports of infant temperament. Merrill-Palmer Quarterly, vol. 41, no. 2, pp. 172–190.

- Favez, N., Frascarolo, F., Fivaz-Depeursinge, E. (2006) Family alliance stability and change from pregnancy to toddlerhood and marital correlates. Swiss Journal of Psychology, vol. 65, no. 4, рр. 213–220. https://doi. org/10.1024/1421-0185.65.4.213

- Harwood, K., McLean, N., Durkin, K. (2007) First-time mothers’ expectations of parenthood: What happens when optimistic expectations are not matched by later experiences? Developmental Psychology, vol. 43, no. 1, рр. 1–12. https://doi.org/10.1037/0012-1649.43.1.1

- Kuersten-Hogan, R. (2017) Bridging the gap across the transition to coparenthood: Triadic interactions and coparenting representations from pregnancy through 12 months postpartum. Frontiers in Psychology, vol. 8, article 475. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00475

- Kuersten-Hogan, R., McHale, J. P. (eds.). (2021) Prenatal family dynamics: Couple and coparenting relationships during and postpregnancy. Cham: Springer Publ., 393 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51988-9

- McHale, J. P., Favez, N., Fivaz-Depeursinge, E. (2018) The lausanne trilogue play paradigm: Breaking discoveries in family process and therapy. Journal of Child and Family Studies, vol. 27, no. 10, рр. 3063–3072. https://doi.org/10.1007/s10826-018-1209-y

- Van den Akker, A. L., Majdandzic, M., de Vente, W. et al. (2022) Just as they expected: How parents’ expectations about their unborn child’s characteristics provide a context for early transactions between parenting and child temperament. Frontiers in Psychology, vol. 13, article 942392. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.942392

Источник: Одинцова О.Ю. Триада «мать — отец — плод» и пренатальные триадные отношения в период ожидания ребенка: Pro et сontra // Психология человека в образовании. 2025. Том 7. №1. С. 7–20. doi: 10.33910/2686-9527-2025-7-1-7-20

Сайт журнала «Психология человека в образовании» (научный журнал Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена), где представлен архив выпусков и текущий номер, информация о журнале и о возможности и условиях публикации, — https://www.psychinedu.ru/

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать