Селфи (selfie) — новое слово, появившееся в английском языке только в 2002 г., трактуется Оксфордским словарем как «фотография самого себя, сделанная, как правило, при помощи смартфона или вебкамеры и распространенная при помощи социальных сетей» [15]. Аналогично по словарю Мэрриам-Вебстер: «Селфи — это фотография самого себя, сделанная с помощью цифровой камеры в основном для распространения в социальных сетях» [10]. Таким образом, возникновение селфи связывают, с одной стороны, с появлением фронтальных цифровых камер, а с другой — с развитием социальных сетей, таких как Твиттер, Фэйсбук*, Инстаграм**, Вконтакте и др.

При этом первый автопортрет при помощи фотокамеры сделан в 1839 г. американцем Р. Корнелиусом, который снял себя в окне-витрине своей мастерской [17].

Идея получила известность, но в народ «не пошла». Даже с появлением простых в употреблении фотокамер автопортреты не были популярны. Все изменилось с появлением социальных сетей — виртуальных площадок общения, позволяющих делиться материалами практически мгновенно.

О скорости распространения феномена селфи, привлекающего интерес социологов и психологов, свидетельствует рост доли пользовательского контента, которую занимают селфи. Так, за 2015 г. только в сети Instagram** появилось более 34 млн фотографий с тегом «selfie». В США даже появилась «Национальная галерея Selfie» [6]. В России в статистике поисковой системы Яндекс в 2015 г. слово «селфи» опередило по частоте запросов слово «любовь».

Масштаб распространенности селфи делает эти «автопортреты в цифровых технологиях» своеобразным «термометром» скрытых устремлений, желаний, потребностей больших социальных групп. При этом многочисленные исследования показывают, что для отдельной личности увлечение производством селфи не всегда является безобидным и несет в себе угрозу психическому состоянию личности. В 2014 г. Американская психиатрическая ассоциация признала селфи «психическим расстройством, которое выражается в неодолимой мании делать [такие] фотографии и выкладывать их в сеть» [3]. Врачи отмечают, что на данный момент против этого заболевания не существует медицинских препаратов и потому нет возможности предотвратить все возрастающее число смертельных случаев гибели людей, пытающихся сделать эффектное селфи: за 2015 год от несчастных случаев, произошедших во время фотографирования, погибло 50 человек, больше, чем от нападений акул [11].

Многочисленны исследования «темной» стороны селфи, в которых утверждается — для любителей селфи характерны нарциссизм, отсутствие целостности субъекта, снижение самооценки [1, 4, 13]. Так, К. Томпсон считает данный феномен не эволюцией представлений человека о себе и своей роли в обществе, а новым уровнем развития нарциссизма [17]. А Н. Карр полагает нарциссизм слишком простым и недостаточным объяснением для селфи. Автор доказывает: активные пользователи социальной сети Instagram** воспринимают ленту сервиса как источник новостей, а селфи в данном случае лишь предельно личный уровень новостной повестки. «Это функциональный нарциссизм, который необходим среднестатистическому пользователю, чтобы о нем услышали и узнали. Селфи — лишь самая удобная форма для этого, позволяющая быстро встроить себя в мировой поток данных» [5]. Точка зрения Д. Килнера примиряет цитированные концепции: исследователь полагает, что селфи помогает нам «фальсифицировать себя», редактировать свой образ в соответствии с самовосприятием [8].

По мнению Д. Оуллет, селфи — виртуальный аналог материальных тотемов (например, сувениров из поездок, постеров, любимых игрушек, открыток и т.д.), функция которых — соединить наш внутренний мир с внешним, возможность «упаковать» себя в правильную «обертку», даже если реальность совсем другая [12]. Здесь действует тот же механизм, что и на рекламном рынке: в социальных сетях тексты воспринимаются хуже, чем фотографии объектов и процессов. Более эффективного инструмента, чем селфи, для реализации стратегии «казаться, а не быть» человечество еще не придумало, считает Оуллет.

Б. Худ относится к феномену селфи более «позитивно» [7], полагая, что современный человек предельно привязан к технологиям. Настолько, что смартфоны и гаджеты становятся искусственным продолжением человеческого тела. Известный в США психолог и директор центра психологических исследований информационной среды П. Рутледж, считает ключевым словом, описывающим селфи, не «идентификацию», а «коммуникацию». Это привлечение к диалогу, к одобрению или обсуждению своих действий. Визуальная коммуникация становится определяющей, картинки говорят больше, чем слова, и лучше подталкивают к какой-то реакции. Собственный портрет с определенным выражением лица и в определенном контексте, считает Рутледж, может сообщить больше, чем два абзаца текста [14].

Таким образом, отношение исследователей к феномену селфи не однозначно. Представления относительно этого феномена варьируются от психического расстройства и патологических особенностей личности до современного способа социализации. Представляется, что истина лежит где-то посередине и такое двойственное отношение к феномену селфи является в некоторой степени отражением двойственной природы самого человека.

Так, еще в конце XIX в. автор первого учебника психологии У. Джеймс писал: «…я сознаю, …что мое самосознание является как бы двойственным — частью познаваемым и частью познающим, частью объектом и частью субъектом; в нем надо различать две стороны» [2, с. 80- 81]. Я-познающий является активным и субъективным аспектом личности, эта часть «Я» — «скорее процесс, который характеризует думающего человека» [2, с. 48]. В то время как Я-познаваемый представляет собой эмпирический и социализированный аспект личности, то есть относится к самовосприятию, знанию о себе, полученному в межличностном взаимодействии. Дж. Г. Мид считал, что Я-познающее действует в рамках Я-познаваемого, обеспечивая человека уникальной способностью посмотреть на себя со стороны, не отчуждаясь от системы ценностей общества [9].

И если в современном обществе селфи является слагаемым общей суммы «…того, что человек может назвать своим: не только его физические и душевные качества, но также его платье, дом, жену, детей, предков и друзей, его репутацию и труды, его имение, лошадей, его яхту и капиталы…» [2, с. 81] (определение личности У. Джеймса), то феномен необходимо рассматривать как элемент познания себя Я-эмпирическим. А процесс самопознания не может являться исключительно отрицательным аспектом личности.

Таким образом, в качестве гипотезы данного исследования выступило предположение о неоднородности сообщества создателей селфи. В нем могут быть выделены группы лиц, делающих и публикующих селфи с разными побудительными мотивами, при этом предполагается, что психологические характеристики этих лиц должны иметь свои особенности.

В исследовании принял участие 91 респондент в возрасте от 13 до 40 лет, со средним 21,3 и стандартным 4,7 отклонением. В выборке — 76 женщин и 15 мужчин.

Процедура. Исследование проводилось в два этапа. На первом всем респондентам предлагалось ответить на вопросы относительно феномена селфи и своего отношения к этому феномену методом неоконченных предложений по С. Леви: «Селфи — это…», «Для меня селфи — это …..». Также предлагались вопросы относительно частоты создания селфи и их публикации в социальных сетях. Далее ответы респондентов анализировались и обобщались методом контент-анализа с выделением групп респондентов по их отношению к селфи. На основе как анкетирования, так и беседы с респондентами были сконструированы количественные порядковые шкалы частоты создания селфи и их публикации.

Второй этап был посвящен изучению таких характеристик личности респондентов (методом тестирования), как субъективная значимость мнений окружающих (по опроснику Диагностики мотивации одобрения Марлоу-Крауна в адаптации Ю.Л. Ханина), субъективная удовлетворенность жизнью (по Шкале удовлетворенности жизнью Е. Динер в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина) и особенности рефлексии (по Дифференциальному тесту рефлексивности Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина).

Данное сообщение содержит итоги первого этапа эмпирического исследования.

Результаты и их обсуждение. На основе анализа анкет респонденты были разделены на группы. Так, в выборке оказались 11% (10 человек), которые не делают селфи. Их ответы варьировались от нейтральных «не делаю» до эмоциональных «эта холера обошла стороной». Эти респонденты были исключены из дальнейшего анализа.

Группа респондентов, делающих селфи, в свою очередь была разделена на две — те, кто публикует селфи в социальных сетях, и те, кто не делает этого. Из публикующих селфи были выделены две группы респондентов, отличающихся частотой публикаций.

Частота создания селфи оценивалась по 5-балльной порядковой шкале («0-1 в день», «2-5 в день», «6-9 в день», «10-20 в день», «больше 20 в день»). Частота публикаций — также по 5-балльной порядковой шкале («выборочно 1-2 селфи в год», «выборочно 2-3 селфи в месяц», «выборочно 2-3 селфи в неделю», «2-3 селфи в день», «публикуется 70-90% всех сделанных селфи»).

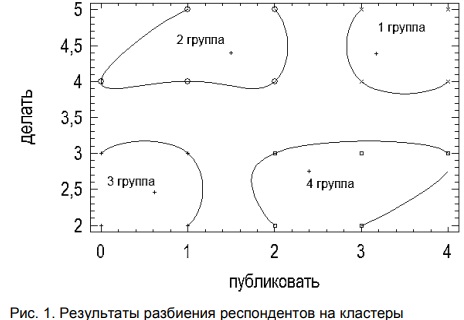

Разделение на группы проведено с помощью кластерного анализа (метод Уорда), результаты которого графически представлены на рис. 1.

В первую группу (19 чел., или 23% всей выборки делающих селфи) вошли респонденты, делающие и публикующие свои селфи в социальных сетях очень часто. Вторую группу составили лица, часто делающие селфи, но редко публикующие их в социальных сетях (21 чел., или 26%). Третья группа состоит из респондентов, редко делающих селфи и редко их публикующих (18 чел., или 22%). Четвертую группу (23 чел.) составили люди с высокой публикационной активностью — практически все сделанные селфи «выкладываются» в социальные сети, хотя сами автопортреты делаются сравнительно редко (2-5 в день).

Респонденты, оказавшиеся в первой группе, считают, что выложенные в сети селфи позволяют им устанавливать, расширять и поддерживать социальное взаимодействие. Друзья смотрят и комментируют селфи, владельцы селфи отвечают — таким образом возникает взаимодействие в сети. Без реакции других людей эффект селфи для этих участников является неполным.

Приведем цитаты из их анкет и протоколов беседы. Здесь и далее ответы респондентов даны в их первоначальном виде.

Р34: «Он увидел мои селфи и послал мне сообщение, что я хорошо выгляжу и, похоже — замечательный человек. Потом он попросил сделать его моим другом».

Создание и публикация селфи этими участниками имеет специфические особенности: в первую очередь важна реакция партнеров по общению на селфи. Не важно, насколько интересен сам автопортрет, важно сколько лайков, комментариев, перепостов оно вызвало.

Р29: «Количество посетителей зависит от частоты обновлений. Так же и количество комментариев. Количество посетителей и комментариев не бесконечно. Когда есть обновления это становиться известно друзьям очень быстро и в эти дни количество посетителей снова возрастает, потом падает и поэтому надо выкладывать новое селфи. Все время».

Для этих респондентов создание селфи является непрерывным процессом расширения субъективно занимаемого пространства в социальной сети. Это, в свою очередь, увеличивает количество коммуникативных контактов. Чтобы сохранять высокую интенсивность взаимодействия с онлайн-друзьями, необходимо новое содержание анкеты — значит, необходимо делать и публиковать все новые селфи.

Как правило, эти респонденты зависимы от чувства принадлежности к онлайн-сообществу: количество и содержание комментариев является показателем их коммуникативных способностей и самоценности.

Р4: «Ночью выложила селфи и ни одного комментария. Ужас! Это очень задевает».

Причем иногда даже «плохой» комментарий лучше, чем его отсутствие.

Р11: «…просто игнорируют. Пусть недоброжелательный комментарий, но это все равно лучше, чем ничего».

Борьба за внимание и интерес онлайн сообщества к собственному «Я» заставляет членов быть готовыми к риску.

Таким образом, для членов этой группы селфи является инструментом расширения социальных контактов, с одной стороны, а с другой — способом подтверждением их социального статуса.

Анализ анкет респондентов из второй группы позволяет отнести их к лицам, использующим селфи как инструмент самопознания и средство фиксации себя (по терминологии М.М. Бахтина, средство внутреннего полилога). Многие из членов группы отмечают: селфи это способ лучше рассмотреть себя, попробовать различные варианты макияжа, причесок и одежды, чтобы выбрать лучшее. Некоторые признаются — часто они делают селфи, лишь когда выглядят хорошо. Учитывая средний возраст выборки в 21 год, это закономерное поведение: для подростков и юношей характерен повышенный интерес к своей внешности.

Р27: «Я всегда перед тем, как сделать селфи, принимаю душ и после только промакиваю кожу, чтобы она оставалась слегка влажной. Потом надо сделать за 2-3 минуты как можно больше селфи — и успех вам обеспечен. Лицо будет красивым и нежным».

Участники также отмечают: когда респондент выглядит наиболее привлекательно, селфи повышают их самооценку, обладая в некотором роде психотерапевтическим эффектом.

Р42: «Когда мне грустно или я очень устала, я смотрю на свои селфи и мне становится веселее, так как я понимаю, что на самом деле я могу выглядеть потрясающе, а сейчас я просто устала или не выспалась».

Иногда селфи заменяет таким лицам зеркало, так как оно более функционально, чем простое отражение и позволяет запечатлеть себя в разных эмоциональных состояниях, а следовательно, и лучше себя узнать.

Р15: «Селфи заставляет меня подумать о разных сторонах меня». Р76: «Селфи открывает те аспекты выражения лица, о которых я и не подозревала; это то, как я выгляжу на самом деле».

Р9: «Селфи помогает мне понять свое состояние. Выражение лица позволяет понять».

Иными словами, для часто делающих селфи с низкой публикационной активностью селфи — это отражение внутреннего «Я», понимание того, как они предстают перед другими. В третью группу вошли респонденты, которые редко делают и почти не публикуют селфи в сети, рассматривая автопортреты как аналог обычной фотографии в ситуации, когда рядом нет помощника.

Р 23: «Вместе с другом, когда некому помочь».

Р25: «Неизбежность, когда некому помочь».

Для субъектов этого типа селфи не играет особой роли в функционировании личности.

Четвертая группа состоит из людей, делающих селфи не слишком часто, зато публикующих в социальных сетях практически все сделанные. Для них характерен перенос созданного образа в публичную сферу, демонстрация того, «кто ты есть и что хочешь сказать».

Р21: «Очень легко познакомиться. Просто помести свое селфи в сети и жди реакции».

Многие участники признают, что используют селфи в сети для того, чтобы показать себя с лучшей стороны через демонстрацию друзей, посещенных мест, знаменитостей, с которыми удалось сделать селфи, и пр. Однако мнение членов четвертой группы по поводу использования сети не всегда однозначно: некоторым не хотелось бы, чтобы окружающие думали, будто они хвастаются.

Р54: «После отпуска я выкладываю селфи просто для того, чтобы сказать, что я вернулся. Когда мои партнеры видят мои селфи — они понимают, что я вернулся. Не всегда удобно просто сказать: "Я здесь". А выложил селфи — мне говорят: "Вау, ты был на Байкале! Здорово!". После этого общение становится более спонтанным, то есть я не выпендриваюсь. Просто даю знать, что я там был. И тогда мои партнеры могут поговорить со мной об этом, если захотят».

Эти респонденты при помощи селфи рассказывают о себе, приглашают других к взаимодействию, создают «публичное Я». Следует отметить их спокойное, даже нейтральное отношение к количеству лайков, комментариев, перепостов.

В целом результаты контент-анализа подтвердили правомерность разделения респондентов на группы, позволили показать неоднородность выборки «любителей селфи», отличия в мотивах создания и публикации селфи, в степени зависимости от социальной реакции. Выделяются как те, кто не различает селфи и обычное фото, делая их в ситуации отсутствия посторонней помощи, так и часть респондентов, использующих селфи как способ познания себя. Еще для одной из групп это возможность рассказать о себе. И только часть респондентов использует селфи для создания и поддержания виртуального статуса в социальных сетях, становится зависимыми от интереса онлайн-сообщества к их селфи, включаясь в непрерывный процесс: создание селфи — публикация селфи в сети — ожидание реакции сети на селфи — эйфория при активной реакции сети — снижение интереса сети к селфи — необходимость выложить новое селфи для возобновления интереса и т.д. Именно эту группу можно обозначить как лиц с признаками «нарциссического расстройства личности» и «selfie-зависимости».

Литература

- Ануфриева К.В. «Селфи» как форма проявления нарциссизма личности в современном глобальном сообществе // Вестник ТвГУ. Серия «Философия». 2014. Выпуск 2. ‒ С. 79-90.

- Джемс У. Психология. / Под ред. Петровской Л.А. – М.: Педагогика, 1991. ‒ 368 с.

- American psychiatric association makes it official: ‘selfie’ a mental disorder. The Adobo Chronicles. Режим доступа: http://adobochronicles.com/2014/03/31/american-psychiatric-association-makes-it-official-selfie-a-mental-disorder

- Belk R.W. Objectification and anthropomorphism of the self. In S. Brown, & S. Ponsonby-McCabe (Eds.), Brand mascots and other marketing animals (pp. 19-34). New York: Routledge, 2014.

- Carr Nicholas G. The Shallows: What the Internet is Doing to our Brains. W.W. Norton, 2010. ‒ 276 p.

- Glăveanu V.P., Tanggaard L. Creativity, identity, and representation: Towards a socio-cultural theory of creative identity // New Ideas in Psychology Volume 34, August 2014. ‒ P. 12–21.

- Hood B. The Self Illusion: How the Social Brain Creates Identity. Oxford University Press, 2013. – 368 p.

- Kilner James. The Curated Ego: What Makes a Good Selfie? – BBC News Magazine on Twitter and on Facebook*.

- Mead G.H. Mind, self, and society: From the standpoint of a social behaviorist. Chicago: University of Chicago Press., 1934.

- Merriam-Webster. (2014). Selfie. Режим доступа: http://www.merriam-webster.com/dictionary/selfie

- More people have died by taking selfies this year than by shark attacks. Режим доступа: http://www.telegraph.co.uk/technology/11881900/More-people-have-died-by-taking-selfies-this-year-than-by-sharkattacks.html.

- Ouellette J. Me, Myself and Why: Searching for the Science of Selfie. Penguin Books, 2014. – 336 p.

- Pooley J. The consuming self from flappers to Facebook*. In M. Aronczyk, D. Powers, & P. Lang (Eds.), Blowing up the brand: Critical perspectives on promotional culture (pp. 71-90). New York: International Academic Publishers, 2010.

- Rutledge Pamela, Psychology of Social Media ‒ Interview on CCTV. Режим доступа: https://www.linkedin.com/pulse/psychology-social-media-interview-cctv-pamela-rutledge-phdmba?articleId=6073239108375826432#comments-6073239108375826432&trk=prof-post

- Selfie. Oxford Dictionary. Selfie. Режим доступа: http://www.oxforddictionaries. Com / definition / english / selfie.

- Tifentale A. February 2014 / Selfiecity.net. Режим доступа: https://d25rsf93iwlmgu.cloudfront.net/downloads/Tifentale_Alise_Selfiecity.pdf.

- Tompson К. Smarter Than You Think: How Technology Is Changing Our Mindsfor the Better. Penguin Press, 2013. ‒ 352 p.

Источник: Демидов Д.Л., Беловол Е.В., Цветкова Н.А., Цветков А.В. Двойственная природа социально-психологического феномена селфи: контент-анализ анкетирования // Краснодар: Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Том 7. №8. С. 103–109. doi: 10.17748/2075-9908-2015-7-8-103-109

*Социальная сеть Facebook запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

**Социальная сеть Instagram запрещена в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России.

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать