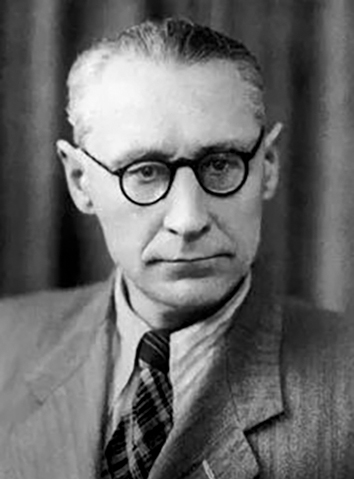

Психотерапевты (люди, лечащие средствами души) были в России и в мире всегда [25]. Но государственной медицинской специальности «психотерапевт» и должности «врач-психотерапевт» (подобно тому, как врач-психиатр, врач-терапевт, врач-хирург и т.д.) до 1985 г. не существовало. Появилось всё это во многом благодаря горячим усилиям заведующего кафедрой психотерапии и клинической психологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва) профессора Владимира Евгеньевича Рожнова (1918–1998) [15]. С 1997 г. кафедрой заведует профессор Виктор Викторович Макаров. На этой кафедре я проработал до 2017 г. 47 лет и считаю её родной, будто бы и сейчас продолжаю там работать.

До 1985 г. психотерапией при советской власти государственно занимались у нас тяготеющие к ней психиатры в психоневрологических диспансерах и психоневрологических больницах.

Для справки: диспансер (от лат. и франц. распределяю) — «лечебно-профилактическое учреждение (в т.ч. психоневрологическое — М.Б.), предназначенное для активного раннего выявления и учёта больных определёнными группами болезней, систематического динамического наблюдения над ними, оказания специализированной лечебной помощи, разработки рекомендаций по оздоровлению условий труда и быта этих больных, а также для изучения заболеваемости и её причин, разработки и осуществления мероприятий по предупреждению болезней, проведения санитарно-просветительной работы…» [38, с. 356].

Психоневрологические диспансеры стали открываться у нас в 20-е годы прошлого века [39, с. 37]. До 1985 г. главный врач психоневрологического диспансера предлагал одному из своих психиатров (а то и нескольким) работать, по желанию, в диспансерном психотерапевтическом кабинете (кабинетах). Так было и со мною в течение 5 лет с 1965 г. в Москве — после двухлетней работы в отделении для больных психозами в Калужской областной психиатрической больнице. Работая в диспансере, защитив в Москве диссертацию (1969 г.), был принят на кафедру профессора В.Е. Рожнова.

Понятно, что по-своему страдающим «мягким невротикам» не хотелось идти за помощью в психоневрологический диспансер. Смотреть там на «несчастных душевнобольных», думать об «учёте», тревожиться за своё рабочее и семейное будущее и т.д. Они стремились к частнопрактикующим психотерапевтам, хотя это было недёшево.

И вот 31 мая 1985 г. вышел Приказ Минздрава СССР №750. Сегодня отмечаем этот день, 31 мая, как День психотерапевта. Были объявлены самостоятельная государственная медицинская специальность «психотерапевт» и должность «врач-психотерапевт». Притом врач, работающий не только в диспансере, в психиатрической больнице, но и вообще в стороне от официальной психиатрии.

В.Е. Рожнов в 3-м издании коллективного отечественного «Руководства по психотерапии» (1985) [35] сообщает об этом приказе следующее: «Недавно произошло событие поистине исторического значения для психотерапии страны: в номенклатуру врачебных специальностей включена специальность «психотерапевт», а в номенклатуру врачебных должностей должность «врач-психотерапевт» (в сноске Приказ Минздрава СССР №750 от 31 мая 1985 г. — М.Б.). Предусмотрена организация в течение 1985–1990 гг. психотерапевтических кабинетов в городских поликлиниках и поликлинических отделениях центральных районных больниц, обслуживающих не менее 30 тысяч человек взрослого населения, и таким образом в системе советского здравоохранения создаётся мощная психотерапевтическая служба — свыше 9000 психотерапевтических кабинетов. Предусмотрены штатные нормативы медицинского и педагогического персонала психотерапевтического кабинета, а именно 1 должность врача-психотерапевта, 1 должность медицинской сестры, 0,5 должности санитарки и в зависимости от объёма работы — психолог. Установлены расчетные нормы обслуживания для врачей-психотерапевтов — 2,5 посещений в час, при проведении сеансов групповой психотерапии — 8 посещений в час. Разработано положение о внештатных главных психотерапевтах в руководящих органах здравоохранения и определен порядок проведения аттестации и переаттестации врачей-психотерапевтов.

Всё сказанное превращает психотерапию в равноправную, самостоятельную медицинскую специальность» [35, с.6].

***

Началась работа по организации бесплатной государственной врачебной психотерапевтической помощи в поликлиниках, обычных больницах (санаторное отделение), санаториях, даже домах отдыха. Это была естественно-научная клинико-классическая психотерапия. Откровенно психоаналитические, экзистенциально-гуманистические и другие психологически-ориентированные подходы ещё не разрешались. В западном духе тайно помогали пациентам платные психотерапевты.

Напряжённо работали кафедры психотерапии по всей стране в государственных институтах для усовершенствования врачей («ГИДУВы»). Наша, «головная», кафедра проводила в Москве ежегодные циклы усовершенствования по психотерапии и для преподавателей ГИДУВов.

Мы преподавали Классическую клиническую психотерапию в её консторумском современном преломлении, посильно развивая отечественное [5; 21; 28; 33; 34; 35]. Ленинград (Санкт-Петербург) преподавал психотерапию с мясищевским психологическим уклоном на основе «психологии отношений». Это называли на Западе «психоанализом Мясищева с марксистским содержанием». Марксистское содержание «прощало» психодинамическую (психологическую) основу ленинградской психотерапии.

Классик психотерапевтического клиницизма Семён Исидорович Консторум (1890–1950) считал психиатра по образованию Владимира Николаевича Мясищева (1893–1973) (основателя ленинградской (петербургской) психотерапевтической школы) не психотерапевтом, а медицинским психологом (из моих бесед с близкими С.И. Консторума). Как это принято считать и сегодня в справочной литературе. Но профессор В.Н. Мясищев в своём положительном отзыве (рецензии) на рукопись представленной в издательство итоговой книги Консторума «Опыт практической психотерапии» — отмечает ещё в 1948 г. следующее: «… в отечественной литературе нет руководства по психотерапии», а «С.И. Консторум является психиатром и психотерапевтом огромного опыта и высокой культуры, крупнейшим отечественным психотерапевтом последнего времени». «Книга С.И. Консторума отражает современное состояние психотерапии и личный творческий опыт автора. Он глубоко освещает основные принципиальные вопросы психотерапии, характеризуя не только состояние вопроса, но передавая читающему практический опыт автора» [1, с. 713].

Чтобы почувствовать, осмыслить психотерапию Консторума, приведу два места из его книги.

Из главы об ипохондрическом синдроме. «Понятно, что чем резче обозначена компонента вазовегетативных нарушений, как то имеет место после травм и инфекций, — тем труднее добиться положительного эффекта. Всегда в этих случаях требуется, прежде всего, основательное разъяснение больному механизма того порочного круга, жертвой которого он является (тягостное физическое ощущение — страх — тягостное физическое ощущение и т.д.), той «спирали», в которую он попадает, по выражению Дюбуа. Надо неизменно добиваться разрыва этого порочного круга, эмансипации «ощущения» от идеаторной компоненты, «страха». «Тягостно, но не опасно» — эта формула, повторяясь пусть даже с утомительным для врача однообразием изо дня в день, даже из года в год, всё-таки делает своё дело, каждый раз, заново успокаивая больного» [26, с. 138].

Из главы о психастениках. «Вам трудно сосредоточиться над книгой? Это происходит не от того, что ваш интеллект плохо работает, а потому, что, открыв книгу, вы уже объяты напряжённым ожиданием, страхом что-либо в ней не понять, понятно, что страх отвлекает вас и мешает сосредоточиться. Но почему же вы боитесь трудностей и почему вы считаете, что всё вам должно легко даваться? Ведь это же банальная истина — «корень учения горек, плоды его сладки». Вспомните, как вы в детстве проливали слёзы над какой-нибудь задачей с бассейном. Однако, это не помешало вам окончить успешно среднюю школу» [26, с. 101].

***

Петербургские редакторы предназначенного для врачей, психологов, организаторов здравоохранения страны учебника психотерапии (2022) открывают учебник последней статьёй своего покойного Учителя, которому учебник посвящается, — профессора Бориса Дмитриевича Карвасарского (1931–2013), ученика В.Н. Мясищева. В заключение этой статьи Борис Дмитриевич, которого хорошо знал, отмечает следующее: «…клинико-психопатологический и личностно-психологический характер теоретико-методологических позиций ленинградской / санкт-петербургской научной школы в изучении неврозов позволил ей выйти за пределы формировавшегося в медицине и психологии западных стран психоаналитического учения и создать собственный вариант отечественных биопсихосоциальных психодинамических (курсив мой — М.Б.) представлений в изучении неврозов и их психотерапии» [31, с. 25].

Важность этого сегодняшнего положения состоит в том, что петербургский подход остаётся, в основном, психодинамическим, т.е. психологическим (психологически-ориентированным). Если говорить совсем ясно, психологическим, психодинамическим — в том отношении, что душевное (психологическое) чувствуется-понимается изначально, «не из тела». Не тело дышит духом (в широком смысле), взаимодействуя со всем общественным. Духовное не исходит из особенностей телесных (Корсаков, Э. Кречмер, Ганнушкин, Консторум). Изначальный для истинного психолога дух (с частым известным чувством, что он ему как бы посылается) «рисует» концепции, теории, мифы, просто «схемы». «Нарисованное» (напр., концепция) реализуется в психотерапевтическую технику. Это есть существо психодинамической (в широком смысле) психотерапии. Психотерапии самособойного духа. Психологической, по сути «теоретической», психотерапии истинного психолога. (Психодинамический, к тому же, есть один из синонимов психоаналитического [32, с. 511].)

Подтверждая приведённое выше суждение Учителя, редакторы учебника в предисловии отмечают, что «особая роль в развитии отечественной психотерапии принадлежит санкт-петербургской (ленинградской) психотерапевтической школе». Объясняют это «её историческими предпосылками, каузальной направленностью, более интенсивным собственным развитием и тесным сотрудничеством с зарубежными странами» [31, с. 26]. Всё это так и есть. Но в Москве и других наших городах с давних пор существует самобытная российская традиционная психотерапия, близкая душе большинства российских пациентов (тоже без психозов). Психотерапия не психологическая, а естественно-научная. Иного мироощущения. Это отечественная Клиническая классическая психотерапия (ККП), начавшаяся с Мудрова, Зыбелина, Дядьковского, Малиновского, Корсакова, Токарского, Бехтерева, Яроцкого, Каннабиха и продолжающаяся развиваться в работах Консторума, Николая Владимировича Иванова, Владимира Евгеньевича Рожнова и многих сегодняшних их последователей.

***

Психотерапевт-клиницист — другой человек, нежели психотерапевт-психолог, по природе своей. Он чувствует, понимает тело, повторю, как источник духа. Духа уже бестелесного, но несущего в себе следы телесного происхождения (дух в гегелевски «снятом» виде). Простите, что повторяю уже известное и уточнённое в других своих работах. В таких случаях (когда наделён естественно-научным мироощущением) невозможно воспринимать другого человека, пациента, самого себя — как «схему», даже сложно-изящную, но без жизненного, природного полнокровия, телесные особенности как бы «светятся» сквозь душевные особенности («следы» телесного происхождения). Пациент воспринимается естественно-целостно. К примеру, напряжённо-авторитарный склад характера пациента воспринимается вместе, неразрывно с его атлетоидным сложением. И т.д. Не «схема», не «концепция», а живой полнокровный человек в своём страдании или недовольстве жизнью. Съёживающийся телесно-душевно от застенчивости психастеник астено-диспластического телосложения.

Между этими двумя полярными природой обусловленными мироощущениями (идеалистическим и материалистическим) существуют, вследствие иной характерологической природы, смешанные (мозаичные) мироощущения. Тут немало зависит и от воспитания, обстоятельств жизни, от моды. Необходима для дифференцированной психотерапии дифференциальная диагностика: психастенику следует психотерапевтически, личностно помогать совсем не так, как аутисту, ананкасту и т.д. Клиника проникнута личностным (характерами). Как и сообразные ей психотерапевтические воздействия. Природа своими «следами» подсказывает образы помощи. Природе гиппократово следуем или же её, всё же стихию, поправляем. Поправляем не сухо-технически, не психологически-нейтрально, а с жизненной добротой. Всё это есть психотерапевтический человечный клиницизм, которого так мало в западных психотерапевтических психодинамических воздействиях. Психотерапевт-клинцист действует, повторю, не от какой-то концепции, а от клиники, пронизанной личностью (характером), совершенствуя, по возможности, самолечебную душевно-телесную работу организма. Клиницистом «руководят» известные естественно-научно открытые и не открытые закономерности жизни организма, клинико-психотерапевтический опыт, обретённые в этом опыте особенности душевной помощи пациенту (в том числе, не осознанные психотерапевтом), «подсказки природы», порою как бы и не похожие на медицину (клиническая помощь пациенту в его стремлении к творческому самовыражению и т.п.). Клиническая классическая психотерапия (ККП) обнаруживает, использует практически все психотерапевтические воздействия, даже аналитические, но в духе клиницизма, а не психологически-концептуально [16]. Противостояние между естественно-научной (материалистической, проникнутой клиницизмом) психотерапией и психотерапией психологически-ориентированной (идеалистической), конечно же, по большому счёту, не есть борьба за истину в психотерапии. Это разница в противоположных, природой обусловленных мироощущениях, равно необходимых тем или другим пациентам, миру. Теоретический (изначально-психологический) и естественно-научный (практический, полнокровно-жизненный, природно-душевный) подходы дополняют друг друга.

Психотерапевт-клиницист признаёт неповторимость личности, своего дела. Клиника имеет естественно-научно установленные им черты (симптомы, синдромы, личностная почва). Но за этими чертами кроются бездны неповторимого, скрытого, как и за его лечебными приёмами. Со временем бездны будут проясняться, но никогда не иссякнут. Они помогают малоосознанно совершать важное. Потом понимаешь: да, так и надо было сделать, сказать. Это воспринимается не как знак свыше. Это клинический опыт.

***

Многим психотерапевтам, особенно в Петербурге, поможет серьёзно помогать своим пациентам упомянутый выше подробнейший своей стройностью «петербургский учебник психотерапии». Учебник, охватывающий почти всю непсихотическую психиатрию своими «мишенями», «алгоритмами» и другими теоретически-психологически-техническими современностями. Душевного тепла тут мало: фрейдовская нейтральность необходима в отношениях с пациентом. Но не всем пациентам и нужно это «ненаучное» тепло.

Однако почти полувековое преподавание психотерапии в духе «покажи, как лечить», ежегодное преподавание такого рода по всей стране (месячные выездные циклы) — всё это, повторю, убедило меня в следующем. Подавляющее большинство российских неостропсихотических пациентов нуждается в своей родной Клинической классической психотерапии (ККП). Человечной, задушевной, клинически-неконцептуальной. Потому что мы не Запад, мы, в большинстве своем, другие своей исторической, традиционной, земной природой души. Историей российской самобытной психотерапии. Прагматизм (рационалистически размышляющая практичность) важен в медицине, в психологии. Но у нас он всегда был слабоват от нашей природы. У нас иные личностные богатства. Прагматизму нам надо бы учиться.

Хотелось бы, чтобы отечественные коллеги-психотерапевты вспомнили или узнали об отечественной клинической классической консторумской психотерапии в Москве и других наших городах. О той психотерапии, которой нет в петербургском учебнике. К этой психотерапии тянутся страдающие пациенты и в далёких глубинах России как к своей, российской помощи [8; 9; 11; 14; 17; 21; 22]. Коллеги, работающие с ветеранами военных действий, их близкими, пишут мне, что пациенты настойчиво просят у них: «дайте нам нашего».

***

Душевная напряжённость людей, лишь постепенно приспосабливающихся к сдвигу земной жизни во времена Приказа Минздрава о враче-психотерапевте (научно-техническая революция, обеднение природы, начало экологических бед), требовала массовой психотерапевтической помощи. Заведующий харьковской кафедрой психотерапии профессор Илья Захарович Вельвовский (1899–1981), его сотрудники ещё в середине 70-х годов изучили пациентов, обращавшихся в самую крупную поликлинику Харькова. Четверть пациентов нуждалась только в психотерапевтической помощи. Ещё четверть нуждалась в квалифицированном психотерапевтическом сопровождении соматической помощи [13].

Основоположником современной отечественной классической психотерапии (ККП) стал, как я уже отметил, исследователь-практик Семён Исидорович Консторум. Кандидат медицинских наук по совокупности научных работ, убеждён, классических публикаций, старший научный сотрудник, он, в сущности, не руководил в Московском институте психиатрии коллективом психотерапевтов, лечил задушевно и углублённо своих пациентов, размышляя о них. Его психотерапевтическая школа складывалась сама собою из знавших или только изучавших его работы коллег. Школа сложилась — уже после опубликованной посмертно упомянутой книги «Опыт практической психотерапии» (1959, 1962, 2010) [26].

Книга вышла первым изданием почти через 10 лет после смерти автора — и по причине отрицательных отзывов (рецензий) известных уже в ту пору профессоров-психиатров А.В. Снежневского, П.Б. Посвянского. И ещё по причине наступившего на несколько лет в те времена мощного псевдопавловского вхождения в психиатрию физиологии высшей нервной деятельности с ограничением психотерапии лишь гипнотическим сном и настоятельной механической тренировкой «слабых нервных процессов» [1, с. 713; 7, с. 137–138].

В хрущёвскую оттепель консторумская книга была, наконец, издана. Изучение отечественной ККП, по-моему, следует начинать с неспешного вчитывания в неё, с изучения нашего самобытного богатства.

Консторум рассказывает в книге не только о прочувствованных, продуманных в своей жизни методах естественно-научной психотерапии. С таким же тонким одухотворённым психотерапевтическим клницизмом он детально-проникновенно человечно погружается, исходя из западных и отечественных классических клинико-психотерапевтических открытий и своего опыта, в психотерапию шизофрении, психастении, истерии, навязчивостей, ипохондрии, в психотерапию профессиональных неврозов, последствий закрытых травм черепа, алкоголизма, сексуальных расстройств. Это всё т.н. малая (в широком смысле) психиатрия, психиатрия сложная, «запутанная», без острой психотики. Это главная психиатрия психотерапевта, в которой необходимо разбираться психотерапевту-клиницисту. Терапия искусством, творчеством, о которой мечтали в своих домашних беседах дружившие психиатрическими семьями Консторум и Каннабих, — придет в нашу клиническую психотерапию позднее [26, с. 70]. Вместе с другими новыми отечественными методами. Отечественная клиническая психотерапия во всех 3-х изданиях (под редакцией В.Е. Рожнова) «Руководства по психотерапии» (1974, 1979, 1985) [34; 35; 36] всё более наполнялась лечением искусством, литературой, творчеством. Лечением, давно знакомым ей из старых клинических работ Бутковского, Дядьковского и Малиновского [3; 33; 34; 35]. Во втором издании уже есть главы: «Игровая психотерапия» (И.Е. Вольперт), «Психоэстетотерапия» (В.Е. Рожнов, А.В. Свешников), «Музыкотерапия» (Л.С. Брусиловский). В третьем издании — «Библиотерапия» (А.Е. Алексейчик).

Три издания «Руководства по психотерапии» есть, в сущности, три тома отечественной психотерапии, поскольку многие главы не повторяются из тома в том. В редакционные коллегии входили: В.Н. Мясищев, И.З. Вельвовский, Н.В. Иванов, П.Б. Посвянский, А.М. Свядощ, С.С. Либих, А.Т. Филатов, Б.Д. Карвасарский, В.Е. Смирнов (отв. секретарь), М.Е Бурно (отв. секретарь).

В главе «Эмоционально-стрессовая психотерапия» (3-е издание «Руководства») В.Е. Рожнов излагает существо своей «концепции». Беру «концепция» в кавычки, поскольку, по-моему, «концепция» есть теоретическое, изначально-психологическое суждение, а не естественно-научное, клиническое (научное искусство). Как всё клиническое, не теоретическое в медицине со времён Гиппократа. «Концепция» Рожнова «объясняет психотерапевтический процесс как систему активного лечебного вмешательства, цель которого — произвести в душе больного подобие хирургической операции, которая заставит его на предельно высоком эмоциональном уровне пересмотреть, а в ряде случаев и радикально изменить отношение к себе, своему болезненному состоянию и окружающей микро- и макросоциальной среде». «Эмоционально-стрессовая психотерапия адресуется … к той системе взаимопотенциирующего синергизма сознания и бессознательного, которая и составляет психику каждой конкретной личности во всех сложностях её душевной и духовной жизни». Под духовным понимается «идейный, нравственно-моральный и идеологический уровень». «Основная цель» этой «возвышающей психотерапии» — «пробудить в больном высокие интересы и устремления, противопоставить болезненной симптоматике и часто связанному с ней подавленному депрессивному или апатичному настроению заинтересованность, увлечённость, достигающую порой степени охваченности возвышающими личность интересами, способными разорвать тот замкнутый круг, в котором заключён больной, всецело находящийся во власти своих болезненных переживаний и опасений, страхов за жизнь, боязни инвалидности, безнадёжности, неизлечимости своего состояния, потери активной позиции в жизни» [35, с. 29–31]. В.Е. Рожнов полагает, что идеи А.И. Яроцкого о лечении соматического больного «нравственным перерождением личности» «легли в основу концепции эмоционально-стрессовой психотерапии [35, с. 34]. Повлияла на создание «концепции» и «концепция» психиатра В.А. Гиляровского, «незабвенного учителя» Рожнова, о тимогениях. Концепция об аффективном глобальном патогенном напряжении в людях во время Великой Отечественной войны. Повлияло и учение Селье о саногенном эмоциональном стрессе.

***

Для психотерапевтической практики В.Е. Рожнов «выделяет» «три основные эмоционально-стрессовые методики».

Это — «сократический диалог»: «возжигающая в душе больного ответный прилив чувств рассудочная психотерапия выявляет всё богатство своих лечебных возможностей». Тут важно сократически «подвести», к примеру, больного истерией «к произнесению окончательных выводов о глубокой ошибочности своей позиции. Только такой путь приведёт к тому, что всколыхнется до глубин, до самых основ столь существенный в аффективной логике истерических личностей мир эмоциональных переживаний». Подробно вспоминая работу Консторума с больной истерией, Рожнов не согласен с консторумским «ярким обличающим наступлением» на пациентку. Эти пациенты должны сами заявить о «глубокой ошибочности своей позиции» [35, с. 39–40].

Вторая методика — «методика стрессового гипноза». «При вызывании эмоционально-стрессового гипноза особое значение приобретает интонация произносимых врачом слов, их задушевность, теплота, сердечность или, когда этого требует характер лечения (например, при алкоголизме, истерии и т.п.), твёрдость суждения, суровость негодования, твердость несогласия, недопустимости попустительства, другие подобные эмоционально- смысловые нюансы».

Третья методика — «методика эмоционально-стрессовой аутогенной тренировки». «Суть этой методики — в максимально-интенсивной охваченности той целью, которую ставит перед собой человек, занимающийся с её помощью преодолением своей болезненной симптоматики». Это «фанатизм цели». «Всё дело, конечно, в том, … сумеет ли врач вдохнуть в своего пациента те силы высшего эмоционального накала, которые и произведут мобилизацию его нервно-психической и волевой энергии на неустанную борьбу за своё здоровье». Техника релаксации, потепления и т.д., «безусловно, второстепенные атрибуты». Это можно сравнить со спасительным самовнушением «человека, находящегося в сверхэкстремальных ситуациях жизнедеятельности [35, с. 42].

Мне не раз приходилось видеть и слышать В.Е. Рожнова в его пламенной эмоционально-стрессовой работе с больными истерией и алкоголизмом. Она требует немалого душевного напряжения. Не всем психотерапевтам доступного.

В этом же томе опубликованы главы о вариантах эмоционально-стрессовой психотерапии, предложенных, созданных или лишь намеченных сотрудниками кафедры, самостоятельно, в соавторстве с В.Е. Рожновым. Это: «Групповая эмоционально-стрессовая психотерапия» (А.С. Слуцкий, В.Н. Цапкин), «Эмоционально-стрессовая эстетопсихотерапия» (В.Е. Рожнов, А.В. Свешников), «Эмоционально-стрессовая психотерапия неврозов с состояниями страха (А.С. Слуцкий), «Эмоционально-стрессовая психотерапия “кардиофобий”» (Ю.П. Чаргейшвили), «Эмоционально-стрессовая психотерапия неглубоких депрессий» (В.П. Колосов), «Коллективная эмоционально-стрессовая психотерапия больных алкоголизмом в бодрствующем состоянии» (И.С. Павлов), «Эмоционально-стрессовая психотерапия в клинике психозов» (В.Е. Смирнов), «Психотерапия в домах отдыха» (В.Е. Рожнов, Ю.Л. Покровский), «Эмоционально-стрессовая психотерапия неврозоподобной шизофрении» (М.Е. Бурно). Последняя глава опубликована и в коллективном «Практическом руководстве по терапии творческим самовыражением» [30, с. 256–284].

О других вариантах эмоционально-стрессовой психотерапии, о «возвышающей психотерапии» Рожнова см. также: 3, с. 52–53; 7, с. 350–360. Отмечу здесь ещё две глубокие одухотворённо-клинические работы В.Е. Смирнова без упоминания в них термина «эмоционально-стрессовый» [36; 37].

***

Как бы ни улыбались по поводу отсутствия «истинной» (фрейдовской, роджерсовской и другой психологически-идеалистической) теоретичности в, может быть, порою «простоватых» работах об эмоционально-стрессовой психотерапии Рожнова и его сотрудников, — это всё наше, живое, земное своим естественно-научным (материалистическим), «нетеоретическим» стремлением к целительному вдохновению, светлому настроению. Да, порою неизящно, нет подлинных (изначально психологических) концепций. Проглядывает иногда и некоторая высокопарность. Но есть и полнокровный, обобщающий опыт жизни (или хотя бы его отголоски). Новое, небывалое рождается не в изначально мыслительном концептуальном озарении, а в жизненной практике, в обобщающем живом, нередко по-своему одухотворённом, наблюдении за движением души, жизни. Как в дарвиновском наблюдении за открывающимся исследователю естественным отбором в природе. Как в павловском наблюдении за рефлекторным выделением желудочного сока от вида кушанья. Как в наблюдении-суждении профессора Мудрова (1820 г.) о «душевных лекарствах». «Сим искусством печального утешишь, нетерпеливого успокоишь, бешеного остановишь, дерзкого испугаешь, робкого сделаешь смелым, скрытного откровенным, отчаянного благонадёжным. Сим искусством сообщается больным та твёрдость духа, которая побеждает телесные боли, тоску, метание и которая самые болезни, например, нервические, иногда покоряет воле больного» [29, с. 244]. Рожнов так любил произносить это на лекциях. А это ведь естественно-научный подход, терапия, сообразная картине природы, естества.

Так по-разному издревле в разные времена развивалась психотерапевтическая наука, потому что психотерапевты тоже разные люди природой своей, своим природным мироощущением. Пифагор и Гиппократ, Парацельс и Авиценна, Ясперс и Э. Кречмер, Фрейд и Консторум [18; 19; 20; 22]. Рожнов подарил нам, своим сотрудникам, возможность заниматься «возвышающей» терапией исходя из особенностей клиники.

Видимо, возможно позволить и нашей сегодняшней психотерапевтической науке быть раскованно свободной, сообразно национальным особенностям души большинства пациентов своей страны? Уже не раз отмечал, что благодаря своим «психотерапевтическим» преподавательским путешествиям убеждался в следующем. Подавляющему большинству пациентов, особенно в глубине России, близка, серьёзно помогает именно сегодняшняя Классическая клиническая психотерапия (ККП). Психотерапия отечественная. Как говорят многие пациенты — «родная нам». Сплав гиппократово-старороссийской (Мудров, Зыбелин, Малиновский, Дядьковский) медицины-психотерапии с современной клинически углублённой, одухотворённой психотерапевтической консторумской классикой и посильными попытками её развития.

***

Со временем название, термин «эмоционально-стрессовая психотерапия» почти перестало произноситься в научных беседах, преподавании, в публикациях. Объясняю это тем, что слово «стресс» никак не воспринималось у нас, особенно пациентами, как не только вредоносное (дистресс), но ещё и оздоровляющее, лечебное (саногенный стресс). Название этой психотерапии почти угасло. Осталось: «возвышающая психотерапия Рожнова». Мотив «возвышенности», вдохновения, свойственный отечественной психотерапии, остался.

Моя «терапия творческим самовыражением» (ТТСБ), упомянутая в главе Рожнова как «вариант эмоционально-стрессовой терапии» [35, с. 45], первыми краткими очерками о ней (о ТТСБ) появилась в печати в 1970 г., а монография вышла в 1989 г. [1; 3]. Докторская диссертация по докладу, по совокупности работ, была защищена в Бехтеревском институте (Санкт-Петербург) в 1998 г. В это время уже стала складываться научная школа с защитами кандидатских диссертаций по методу [12; 17; 27].

Здесь хотел бы подчеркнуть, что отечественная «терапия творческим самовыражением (ТТСБ)» не есть изолированный психотерапевтический метод. Это — попытка посильно развивать, расширять отечественную консторумскую Клиническую классическую психотерапию (ККП). Один из методов этого направления (ККП), побуждающий пациентов особым образом проникаться лечебным, «возвышающим» (Рожнов) творчеством. Особенно пациентов, переживающих свою неполноценность. Как понимать это «особым образом»? ТТСБ, как и вся ККП, исходит из устройства конкретного характера, склада пациента, из подробностей клиники. Она требует психиатрического клинического опыта (хотя бы элементарного), чтобы помочь пациенту обрести своё, неповторимое. Ведь личность (характер) пронизывает, наполняет собою симптомы и синдромы, даже в психозе.

***

Обычно после индивидуальной беседы приглашаем пациента прийти в группу творческого самовыражения, дабы скорее почувствовать себя хотя бы немного собою в созвучии с каким-то художником, поэтом, берёзой, кукушкой и посветлеть, смягчиться душевно [10]. А рациональные беседы, гипнотическое внушение и другие методы ККП — сопровождают потом группы творческого самовыражения в гостиной и лечебный театр. В тех случаях, когда напряжённому пациенту ещё не до группы, применяем поначалу, по обстоятельствам, гипнотические сеансы, индивидуальное рассудочное (рациональное, объясняющее) воздействие с заданием домашнего чтения, в т.ч. о характерах, но только без объявления близким, знакомым, кто они есть по своему характеру. Далее, по обстоятельствам, — приёмы самовнушения, консторумское активирование, кречмеровский клинический анализ [1], а уже потом для стойкого оживления настроения, души погружаем пациента в творческую гостиную с самоваром и психотерапевтический театр [1; 2; 3; 12; 22; 23]. В любом случае приёмы ККП сплавляются, растворяются друг в друге в жизненном целительном творческом вдохновении, дабы обрести светлый смысл своего существования, сообразно своей природе и сложившейся жизни. Во имя Добра. Всё это возможно применять в особых формах и при помощи тяжёлым пациентам, инвалидам [20; 24].

***

Итак, вдохновлённые приказом о рождении специальности врача-психотерапевта, врачи приобретали психиатрическую и психотерапевтическую специальность в институтах усовершенствования врачей и помогали многим пациентам, желающим получить государственную психотерапевтическую помощь. Высокие нормы врачебного приёма выполнялись прибавлением к индивидуальным встречам групповой работы, в том числе, клиническими групповыми беседами в полудомашней обстановке. Но через несколько лет пала советская власть и широко развернулось на долгожданной свободе поклонение загадочным западным психологически-ориентированным подходам (психоаналитически-психодинамическим, экзистенциально-гуманистическим, когнитивно-поведенческим). Поклонение психотерапии, которой возможно было теперь заниматься, толком не зная психиатрической клиники. Психотерапии западной, психологически ориентированной. Многие наши психологи стали психотерапевтами. Психотерапия психологов часто поначалу была упрощённой. Многие дефензивные пациенты (хорошо помню) стыдились прямых эротических психоаналитических объяснений своих переживаний, но мирились с «истинно научной» современностью. Ювенильные женщины освежались в рыданиях, рассказывая в «группах встреч» о своих неосознанных прежде желаниях [1, с. 31–36]. Приезжавший из Литвы знаменитый психиатр-психотерапевт Александр Ефимович Алексейчик, однако, чудесно-нежно, даже в своей психотерапевтической «агрессивности» (по временам), помогал «терапией жизнью» очень многим участникам его больших аудиторий. Первый в России институт психоанализа открылся в Санкт-Петербурге в 1991 г. (ректор — профессор М.М. Решетников).

Но и тогда были в России психологи, серьёзно склонные к ККП и способные к ней. И было множество психотерапевтов, выбирающих себе психотерапию не по мироощущению, а по моде. Врачей-психотерапевтов в поликлиниках уже не полагалось. Ушла массовая врачебная психотерапия.

***

Пришло наше время военных действий. Советский приказ Минздрава о врачах-психотерапевтах (1985), повторю, в поликлиниках не работал. Врачи-психотерапевты сохранились в диспансерах, некоторых психиатрических, многопрофильных больницах, редких центрах психоневрологии (психотерапевты и клинические психологи). Психологи лечили и лечат, чаще всего, в порядке самозанятости. Ответственно установить границу между душевной патологией и, например, здоровыми житейскими тоскливыми переживаниями с упоминанием о том, что «жить не хочется», может лишь психиатрически подготовленный, ответственный по закону психиатр, психотерапевт-психиатр. Ходить к психиатрам мало кому хочется. Психотерапевт поликлиники обычно имел психиатрическую подготовку.

И вот сейчас уже в Государственной Думе обсуждается вопрос о «большом разрыве между потребностью и реальным доступом к качественной помощи», помощи психологов. Приказа о психологической помощи, которую могут и должны оказывать психологи всем нуждающимся в ней, всё нет. «Индекс потребности в психологической помощи вырос в 1,3 раза с 2022 по 2024 год, при этом 86% россиян никогда не обращались к психологам, а лишь 29% рассчитывают справиться с проблемами самостоятельно» [41].

***

Сам вижу выход из тяжёлого положения с психологической (психотерапевтической) помощью более или менее душевно страдающим в России людям — в серьёзной душевной расположенности многих психологов к отечественной (для своего народа) психотерапии. К психотерапии с «врачебной душой», тяготением к клиницизму. Об этом уже немало писал в прежних работах. Говорю, конечно, не о теоретической психологии, а только о практической психологической помощи [40]. Она, как и врачебная психотерапия, требует в России не столько знания концепций, сколько понимания и чувства людей, характерологии, клиники. Требует природной человечности, сердечности.

Порою приёмы ККП благотворно соединяются с приёмами психологически-ориентированной психотерапии. Особенно — с приёмами понимающей психотерапии Василюка. См.: «К психотерапии депрессивных расстройств, ч. 4» [17].

Врачей-психотерапевтов (с достаточной психиатрической подготовкой) в поликлиники не вернуть: время ушло. Уже четверть века нет массовой, углублённой подготовки психотерапевтов-клиницистов. Но существует немалая армия клинических психологов, готовых сочувственно, в духе клиницизма помогать людям. По-моему (многолетний опыт), не менее трети специалистов из них тянутся, в сущности, к душевному врачеванию, элементам клиницизма. Начала живого врождённого клиницизма [6] в натуре психолога дают надежду, что благодаря самостоятельной работе с пациентами, с текстами и обучению у психотерапевтов-клиницистов элементам Клинической классической психотерапии этот специалист сможет стать со временем неплохим психотерапевтом-клиницистом для большинства российских пациентов. Убеждён, что прежде всего тут важен врождённый врачебный строй души. Психологическая помощь более или менее страдающему человеку — это та же психотерапия. Именно в ККП (пусть в элементах) нуждается сейчас большинство наших пациентов, несущих в себе природу, историю, православие, художественную культуру России.

Для усовершенствования психологов в клиническом духе сохранились в стране в академиях, в институтах непрерывного медицинского образования (усовершенствования врачей) кафедры психотерапии для врачей и психологов и, надеюсь, достаточно молодые преподаватели, многих из которых давно знаю и уважаю. Но сохранились ещё и клинико-психотерапевтические тексты, книги, в которые возможно вдумчиво, с охотой вчитываться. Конечно, прежде всего, это руководство Консторума («Опыт практической психотерапии»).

***

Некуда психотерапевту-клиницисту уйти от склада своей души, от клиники, переживаний пациентов, их характеров. Остаётся терпеливо сопрягать одно с другим. Помогать тем, кому способен помочь по-своему, — помочь глубже, нежели помогают другие. Или помогать хотя бы «сносно», как это нередко слышим. Но если работаешь всей душой и сам в это время в высоком смысле лечишься, то, по-моему, не может быть просто «сносно». Может быть только неповторимо. А это всегда благо. Потом, иногда через долгие годы, оказывается, что живёшь в душе пациента и продолжаешь ему помогать. Такова особенность лечебной работы душой не по концепциям, не техниками, а в психотерапевтическом клиницизме, в Российской психотерапии. Клиника, характеры, клиническое мышление и чувство, клинический опыт — это не концепции, не модели, а научное неповторимое полнокровие жизни, научное искусство во имя Добра. Искусство, которым Россия всегда была богата.

Но там, где пациент, по своему душевному складу (или просто по моде), тяготеет к концепциям, концептуальным техникам, — ему поможет психологически-ориентированная психотерапия, глубоко уважаемая во всём мире.

Литература

- Бурно М.Е. Клиническая психотерапия. Изд. 2-е, доп. и перераб. — М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2006. — 800с.

- Бурно М.Е. Клинический театр-сообщество в психиатрии (руководство для психотерапевтов, психиатров, клинических психологов и социальных работников). — М.: Академический Проект; Альма Матер, 2009. — 719 с., ил.

- Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (отечественный клинический психотерапевтический метод). 4-е изд., испр. и доп. — М: Академический Проект; Альма Матер, 2012. — 487 с., ил.

- Бурно М.Е. Терапия творчеством и алкоголизм. О предупреждении и лечении алкоголизма творческими занятиями, исходя из особенностей характера. Практическое руководство. — М.: Институт консультирования и системных решений; Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2016. — 632 с., ил.

- Бурно М.Е. К полувековой истории кафедры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии последипломного образования (Москва). Первые 30 лет работы кафедры // Психическое здоровье. — 2017. — №5. — С. 85–95.

- Бурно М.Е. О психиатрически-психотерапевтическом клиницизме // Психическое здоровье. — 2017. — №12. — С. 76–81.

- Бурно М.Е. О характерах людей (Психотерапевтическая книга). — Изд. 7-е, испр. и доп. — М.: Институт консультирования и системных решений, Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2019. — 592 с., ил.

- Бурно М.Е. Клиническая классическая психотерапия: сущность и методы // Психологическая газета, 4 ноября 2020 г.

- Бурно М.Е. К истории самобытной отечественной психотерапии // Психологическая газета, 14 марта 2021 г.

- Бурно М.Е. Первый шаг в Терапию творческим самовыражением // Психологическая газета, 20 апреля 2021 г.

- Бурно М.Е. О психотерапевтической причастности к родному (к помощи российским психастеническим пациентам) // Психологическая газета, 5 февраля 2022 г.

- Бурно М.Е. Коротко о терапии творческим самовыражением (ТТСБ) // Психологическая газета, 14 апреля 2022 г.

- Бурно М.Е. О советских украинских психотерапевтах послевоенного времени // Профессиональная психотерапевтическая газета. — 2022. — Вып. 7.

- Бурно М.Е. Краткая история Клинической классической психотерапии (ККП) // Профессиональная психотерапевтическая газета. — 2022. — Вып. 9.

- Бурно М.Е. О профессоре Владимире Евгеньевиче Рожнове (1818–1998) // Антология Российской психотерапии и психологии (Сетевое научно-практическое издание). — Вып. 12. — 2023. — С. 43–45.

- Бурно М.Е. Об основных психотерапевтических (душевных, психических) воздействиях (психотерапевтических «механизмах»), исходя из клиницизма. К панораме мировой психотерапии. Азбука клинического дела // Профессиональная психотерапевтическая газета. — 2023. — Вып. 2.

- Бурно М.Е. Реабилитация ветеранов и терапия творческим самовыражением (ТТСБ) (В помощь психотерапевтам и клиническим психологам) // Психологическая газета, 2 сентября 2024 г.

- Бурно М.Е. Психолог и клиницист в практической психотерапии // Психологическая газета, 22 ноября 2024 г.

- Бурно М.Е. Карл Ясперс и Эрнст Кречмер в психотерапии // Психологическая газета, 27 декабря 2024 г.

- Бурно М.Е. К индивидуальной терапии инвалидов вдохновением // Психологическая газета, 14 марта 2025 г.

- Бурно М.Е. О существе Клинической классической психотерапии (ККП) // Психологическая газета, 31 мая 2025 г.

- Бурно М.Е. Клиническому психологу о психотерапии простонародных пациентов // Психологическая газета, 20 июня 2025 г.

- Бурно М.Е., Калмыкова И.Ю. Практикум по Терапии творческим самовыражением (М.Е. Бурно). — М.: Институт консультирования и системных решений; Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 2018. — 200 с.

- Васильев В.В., Каменщиков Ю.Г., Каменщиков А.Ю., Молчанова А.В., Дерягин М.А. Опыт социально-психологической реабилитации пациентов, страдающих расстройствами шизофренического спектра, с использованием метода терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно // Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. — 2024. — №9. — С. 1097–1107.

- Каннабих Ю.В. История психиатрии. — М.: Гос. мед. изд-во, 1929. — 520 с.

- Консторум С.И. Опыт практической психотерапии. — Изд-е 3-е, стер. — М.: Медицинская книга, 2010. — 172 с.

- Краткосрочная Терапия творческим самовыражением (метод М.Е. Бурно) в психиатрии: Коллективная монография / под ред. М.Е. Бурно и И.Ю. Калмыковой. — М.: Институт консультирования и системных решений; ОППЛ, 2015. — 240 с., ил.

- Кречмер Э. Медицинская психология / Пер. с 3-го нем. изд-я. — М.: Жизнь и Знание, 1927. — 352 с.

- Мудров М.Я Избранные произведения. — М.: Изд-во Академии медицинских наук СССР. — 296 с.

- Практическое руководство по Терапии творческим самовыражением / под ред. М.Е. Бурно, Е.А. Добролюбовой. — М.: Академический проект; ОППЛ, 2003. — 880 с., ил.

- Психотерапия: учебник / под ред. А.В. Васильевой, Т.А. Караваевой, Н.Г. Незнанова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 864 с., ил.

- Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — СПб: Питер, 2006. — 944 с.

- Руководство по психотерапии / под ред. В.Е. Рожнова. — М.: Медицина, 1974. — 316 с.

- Руководство по психотерапии / под ред. В.Е. Рожнова. — 2-е изд., доп. и перераб. — Ташкент: Медицина, 1979. — 620 с.

- Руководство по психотерапии / под ред. В.Е. Рожнова. — 3-е изд., доп. и перераб. — Ташкент: Медицина, 1985. — 719 с.

- Смирнов В.Е. Психотерапия при эпилепсии // Руководство по психотерапии / под ред В.Е. Рожнова. — 2-е изд., доп. и перераб. — Ташкент: Медицина, 1979. — С. 472–488.

- Смирнов В.Е. Психотерапия при эпилепсии: учебное пособие. — М.: Советский спорт, 2014. — 98 с., ил. [10] л. цв. ил.

- Энциклопедический словарь медицинских терминов: В 3-х томах / под ред. Б.В. Петровского. — М.: Советская энциклопедия. — Т. 1, 1982. — 464 с.

- Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии / под ред. Б.Д. Петрова. — М.: Медгиз, 1951. — 480 с.

- Юревич А.В. Исследовательская и практическая психология: ещё раз о схизисе // Психологическая газета, 24 июня 2025 г.

- 19 июня в Госдуме вновь обсудят регулирование психологической деятельности // Психологическая газета, 9 июня 2025 г.

.jpg)

Выражая благодарность многоуважаемому Марку Евгеньевичу, счел бы уместным добавить, что в русской традиции психологической помощи чрезвычайно важен акцент на таком высшем нравственнном чувстве как совесть. Именно эта инстанция личностной структуры, понимаемая не как сверх-контроль, а как чувственное основание поступка, привносит существенное отличие в работе с пациентами/клиентами, принадлежащими к культурной традиции ареала Восточного христианства, столь многострадального , сколь и неуничтожимого. Прежде всего потому, что именно в нем наиболее полно, хотя порой и обреченно, выражена и воплощена перенятая у Зороастризма идея абсолютного запрета на жертвоприношение. Отсюда посыл лечить больного, а не болезнь. Отсюда же внимательнейшее отношение к клинике, а не к идеологии подхода.

Еще раз сердечная благодарность Марку Евгеньевичу за привлечение внимания к отечественным традициям в работе психологов.

, чтобы комментировать