В отечественной психиатрии традиционно организационной предпосылкой для создания терапевтической среды служила система дифференцированного наблюдения, включая режимы открытых дверей и частичной госпитализации, а затем уже различные виды групповой работы [3, 10]. Исследования мнения пациентов психиатрических больниц показывают, что для них наиболее травмирующими факторами, связанными с длительным пребыванием в стационаре, являются неудовлетворительные условия содержания, жесткий режим и избыточные ограничения, грубость и авторитарность персонала [8, 10, 11].

Концепция психосоциальной помощи психически больным, сформированной в рамках Берлинской школы динамической психиатрии известного психиатра, психотерапевта и психоаналитика Г. Аммона (1918–1995), отличается именно комплексным воздействием, объединяющим индивидуальную и групповую терапию, широкий спектр вербальных и невербальных психотерапевтических методик, терапию средой, не отрицающим и биологическое лечение [1]. Теоретические взгляды и практические модели работы Г. Аммона и его школы динамической психиатрии нашли наиболее полное отражение в созданной им Клинике динамической психиатрии Ментершвайге в пригороде Мюнхена. В последние десятилетия опыт работы этой клиники был достаточно подробно описан и в отечественной литературе [2, 3, 9, 12]. Терапия психических расстройств в данной модели динамической психиатрии основана на развитии конструктивных сторон личности и восполнении структурального дефицита, преодолении задержки развития и является возмещающей / корригирующей терапией идентичности [6].

Метод милие-терапии еще не получил широкого распространения в нашей стране, хотя активно применяется в ряде регионов России [2, 3, 7, 9]. Создание собственно терапевтической среды происходит в несколько этапов. На первом в принципе организуется психотерапевтическая работа с психически больными, расширяется контингент пациентов, которым оказывается психотерапевтическая помощь. На втором происходит реальная организация многопрофильных бригад специалистов и постепенное расширение участников бригад. И только на заключительном этапе формируется терапевтическая среда, когда каждый сотрудник участвует в лечении и реабилитационной работе [4]. До настоящего времени милие-терапия в психиатрических учреждениях России использовалась преимущественно на этапе стационарного лечения. Отличительной особенностью нашего опыта применения милие-терапии является ее внедрение на амбулаторном этапе психиатрической помощи [5].

Цель исследования — оценка эффективности в амбулаторных условиях концепции психосоциальной помощи психически больным, сформированной в рамках Берлинской школы динамической психиатрии известного психиатра, психотерапевта и психоаналитика Г. Аммона.

Материалы и методы исследования

Всего в исследовании приняло участие 60 пациентов с психическими расстройствами (Шизофрения (F20), Шизотипическое расстройство (F21), Биполярное аффективное расстройство (F31), Органическое поражение головного мозга (F06-07)). Было сформировано две группы: 1 группа (экспериментальная) — 30 пациентов, которые участвовали в проекте, 2 группа (контрольная) — 30 пациентов, проходящих амбулаторное лечение, но не задействованных в проекте. Критериями включения было: верификация психиатрического заболевания психотического уровня, с предшествующим лечением в стационаре, отсутствие коморбидной тяжёлой соматической патологии, возраст старше 18, свободное владение русским языком, информированное согласие на участие в исследовании.

В ходе исследования использовались следующие методы: клинический, опросник «Диагностика ранних дезадаптивных схем» (YSQ — S3R), шкала «Социально ориентированное и социальное функционирование» (PSP), метод экспертных оценок.

При дневном стационаре №1 Санкт-Петербургской психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко существует клуб бывших пациентов «Ступени», история которого насчитывает около 30 лет. Клубная форма работы является одной из форм психосоциальной реабилитации. К ней, наряду с другими, относились и различные формы самоорганизации пациентов, такие как организация праздников, театральных постановок, прогулок в парке и т.д.

Организация работы милие-терапевтической группы

Группа функционирует с января 2017 года, в ее составе 30 постоянных участников и несколько пациентов включаются в работу периодически, таким образом, группа является открытой и гетерогенной по составу, что соответствует специфике работы в амбулаторных условиях. Контрольная группа формировалась с учётом гетерогенности экспериментальной. Включение в ту или иную группу осуществлялось с помощью адаптивной рандомизации.

С самого начала группа предполагала 3 встречи в неделю.

В понедельник проходит вербальная встреча, на которой обсуждаются планы и обстановка в группе. Длительность этой группы — час. В среду и пятницу — непосредственная работа над проектом, т.е. воплощение сказанного и решенного на предыдущей вербальной группе. Длительность «рабочих» групп — по полтора часа. В группе работает 5 ведущих: один врач психотерапевт-психиатр, сестра-хозяйка и три психолога. Практически все ведущие прошли обучение современному групповому анализу, а также имеют личную терапию и регулярные индивидуальные и групповые супервизии.

Диапазон возможных милие-проектов проектов в российских условиях довольно широк: от группового оформления стендов до масштабных оформительских и строительных работ. С учетом наших условий был выбран проект оформления стен лестницы дневного стационара, располагающегося на 3–4 этажах здания психоневрологического диспансера. В понедельник на вербальной группе обсуждаются вопросы что, кто и как будут рисовать. Фактически это динамическая группа, сконцентрированная на решении конкретных рабочих и социальных задач (договориться друг с другом, кто и что будет делать). В течение часа обсуждаются идеи рисунков, возможности, трудности, с которыми только предстоит столкнуться или с которыми участники уже столкнулись при реализации задуманного. В два другие рабочие дня члены группы реализуют задуманное. Стоит отметить, что работа в среду и пятницу значительно более сложная, чем набросок эскиза, перенос его на стенку и раскраска заготовки. Прежде чем начнется работа над воплощением рисунка, участники самостоятельно готовят себе рабочее пространство — стену, на которой скоро появятся первые штрихи, а это означает, что необходимо что-то отскоблить, подравнять, зашпатлевать, загрунтовать, побелить и т.п. Предварительно необходимо решить массу других вопросов: подобрать, найти, закупить, привезти, подготовить материалы и т.д. Таким образом, и воплощается главная идея милие-терапии — объединяются терапевтическая и жизненная ситуации участников.

Для статистико-математического анализа был использован пакет программ STATISTICA 6.0, в котором был рассчитан U-критерий Манна — Уитни. Это статистический критерий, который используется для оценки наличия и выраженности различий по какому-либо признаку между двумя независимыми выборками. Он является одним из самых эффективных тестов для выявления различий между малыми выборками. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез (p) в данном исследовании принимали равным 0,05.

Результаты и их обсуждение

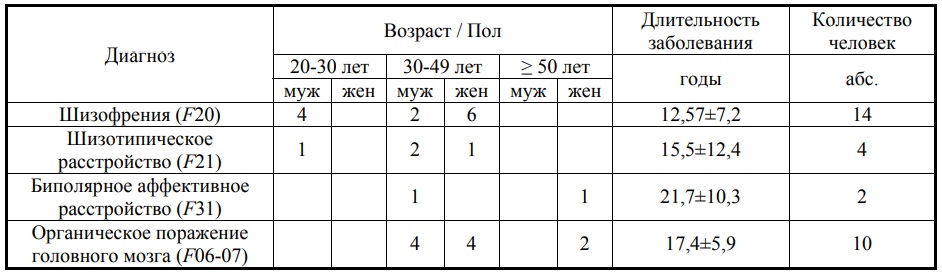

Распределение пациентов экспериментальной группы по нозологическим группам, полу, возрасту, и длительности заболевания представлено в таблице. За исключением одного больного с шизотипическим расстройством, с длительностью заболевания — 2 года, все остальные пациенты имели 2 группу инвалидности по психическому заболеванию (табл. 1).

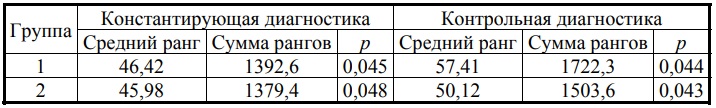

С помощью методик PSP и YSQ — S3R была проведена констатирующая (в начале исследования) и контрольная диагностика (через 1 год после начала исследования) (табл. 2).

Были выявлены различия при контрольной диагностике между экспериментальной и контрольной группой по шкале PSP. Повышение среднего ранга свидетельствует об улучшении социального функционирования пациентов, проходящих курс милие-терапии.

При констатирующей диагностике в обеих группах был выявлен высокий уровень выраженности ранних дезадаптивных схем по следующим шкалам: «Покинутость», «Дефективность», «Неуспешность», «Зависимость», «Запутанность». Следует отметить, что повышенные и высокие показатели могли встречаться и у одного и того же лица. При констатирующей диагностике было отмечено снижение показателей по шкалам «Покинутость», «Неуспешность», «Зависимость» в группе 1, а в группе 2 только по шкале «Покинутость» (табл. 3).

Формирование групповых норм милие-терапии в амбулаторных условиях происходило постепенно. Длительное время группы по понедельникам и средам-пятницам были не идентичны по составу участников, т.к. некоторые пациенты не хотели приходить на обсуждение. Это часто мешало работе, т.к. отсутствующий на вербальной группе участник вмешивался в уже принятое всеми решение, что отнимало много времени и создавало проблемы при реализации проекта. В результате было принято групповое правило, что все обсуждения по проекту происходят только по понедельникам. В другие дни — только реализация. И если ты, как участник группы, хочешь, чтобы твой голос был услышан, — приходи на все группы. Таким образом, среда и пятница стали днями, когда можно наблюдать, как творится реальное волшебство и непритязательные зеленые стены лестницы постепенно превращаются в чистые белые полотна, на которых постепенно проявляются разноцветные миры: встает солнце, проступают контуры животных и птиц, вырастают трава, цветы и деревья, порхают бабочки и многое другое.

Через некоторое время уже ведущими было принято решение о необходимости проведения отдельной группы для руководителей проекта для обсуждения групповой динамики и согласования стратегии терапии. Фактически это интервизорская группа длительностью 30 мин. Она помогает понять особенности индуцированных пациентами чувств (контрперенос), диапазон которых весьма широк, а интенсивность высока. Поэтому ведущий должен уметь распознавать эти чувства, понимать, как они связаны с историей пациента, и уметь их использовать в психотерапевтической работе. Наличие такой группы не только позволяет консолидироваться в понимании пациентов и выработке общих стратегий, но и служит надёжной профилактикой эмоционального выгорания. В ходе работы над проектами мы периодически обнаруживали желание ведущих сделать часть работы «лучше» (качественнее и быстрее), чем сами пациенты. Медицинские патерналистские тенденции могут, таким образом, проявляться и в психосоциальной деятельности. Главная задача милие-терапии как лечебной и реабилитационной процедуры состоит не в качественном «конечном продукте», а в тренинге навыков общения, социального взаимодействия и развития самостоятельности участников группы. В коррекции указанной тенденции помогала интервизорская группа ведущих.

Также в милие-терапии мы столкнулись с такой проблемой, как страх пациентов быть некомпетентными и совершить ошибку. Милие-группа предполагает изменение среды, в нашем проекте — это смешанное декорирование стен. В самом начале проекта пациенты боялись сделать что-то не так, опасаясь, что это будет принято негативно со стороны других участников или администрации. Длительное пребывание в системе психиатрической помощи, во многом патерналистически направленной, также не способствовало свободе самовыражения. Для преодоления этих чувств были использованы техники современного группового психоанализа (эго-синтонное присоединение, отзеркаливание, контейнирование) [14]. Другой более типичной проблемой являлась сильная разобщенность участников группы и их центрированность на ведущих. Пациенты скорее хотели взаимодействовать с руководителями группы, чем друг с другом. Для преодоления этого использовался «бриджинг» — другая техника современного группового анализа. Ведущий как бы наводил «мостики» между участниками группы через вопросы друг к другу.

Особенности течения заболевания и психопатология пациентов оказывали свое влияние на работу группы. В периоды обострения болезни или нестабильного состояния им было труднее соблюдать групповые нормы и правила безопасности, а ведущим было труднее контролировать групповой и творческий процесс. Также имела место сиблинговая конкуренция. Пациенты временами неосознаваемо конкурируют за ведущих, время, пространство на стене, творческие идеи и т.п. Самым сложным было, не ограничивая созидательного порыва пациентов, соблюдать установленные группой общие правила работы. Отдельно следует отметить деструктивное взаимодействие, наблюдающееся в группе. Например, когда пациент оттягивает на себя все внимание группы или излишне вторгается в пространство другого участника. Некоторые члены группы были периодически излишне токсичны для других, могли занять собой все пространство группы. Работа с деструктивными тенденциями, которые становятся видимыми и открыто проявляются на группе, являются важным терапевтическим фактором психодинамически ориентированной модели лечения. Психиатрическая и психодинамическая подготовка ведущих позволяла справляться с указанными проблемами.

Выводы

Внедрение милие-терапии на амбулаторном этапе психиатрической помощи является весьма трудоемкой и сложной задачей. Снижение выраженности ранних дезадаптивных схем и улучшение уровня социального функционирования являются теми показателями, которые демонстрируют её эффективность. На данном этапе милие-терапия находится ещё на стадии внедрения, но представляет собой перспективный метод реабилитации пациентов.

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что такая форма психосоциальной работы, как милие-терапия, успешно внедряется в работу дневного стационара психиатрической больницы. Используемый формат работы позволил интегрировать методику в комплексную терапию психических расстройств. Милие-терапия как психодинамически ориентированный вариант терапии средой позволяет расширить и обогатить имеющиеся формы психотерапии и психосоциальной реабилитации душевнобольных.

Литература

- Аммон Г. Динамическая психиатрия в ракурсах времени. К столетию со дня рождения. М.: ИД «Городец», 2018. 568 с.

- Аммон М., Бабин С.М., Казаковцев Б.А. Психотерапия в Оренбургской области и модель динамической психиатрии Г. Аммона: взаимодействие и интеграция // Российский психиатрический журнал. 2004. №3. С. 59–63.

- Бабин С.М. Психотерапия психозов: практическое руководство. СПб.: СпецЛит, 2012. 335 с.

- Бабин С.М., Случевская С.Ф. Основы психотерапии в психиатрии: учебное пособие. СПб.: Изд-во ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2016. 72 с.

- Бабин С.М., Базарова Н.Д., Федоров Я.О., Павлова М.В., Черепанова М., Шарина Н. Милиетерапия в психиатрическом дневном стационаре: задачи, организация, трудности // Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии. 2018. Вып. 5. С. 15–20.

- Бурбиль И. Терапия и психологическая диагностика в клинике динамической психиатрии. Пер. с нем. Оренбург, 2002. 24 с.

- Вид В.Д., Лутова Н.Б., Баженова С.Г. Метод психодинамически ориентированной мильетерапии в восстановительной терапии психически больных: пособие для врачей. СПб.: Психоневрологического НИИ им. В.М. Бехтерева, 1999. 23 с.

- Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация в психиатрии. М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2004. 492 с.

- Казаковцев Б.А., Виноградова Р.Н., Стяжкин В.Д., Козяков С.Б., Бабин С.М. Профилактика правонарушений и медико-социальная реабилитация лиц с психическими расстройствами, совершивших общественно опасные действия // Российский психиатрический журнал. 2001. №6. С. 48–51.

- Лиманкин О.В. Современные тенденции развития общественно-ориентированной психиатрической помощи. СПб.: Таро, 2015. 228 с.

- Лиманкин О.В. Актуальные проблемы внедрения реабилитационных технологий в практику психиатрических учреждений // Социальная и клиническая психиатрия. 2012. Т. 22, вып. 3. С. 99–106.

- Очерки динамической психиатрии. Транскультуральное исследование / Под ред. Кабанова М.М., Незнанова Н.Г. СПб.: Институт им. В.М. Бехтерева, 2003. 438 с.

- Рихарц Б., Дворжак М. Терапия средой в психиатрии, психотерапии и реабилитации. Пер. с нем. Оренбург, 2000. 33 с.

Источник: Бабин С.М., Лиманкин О.В., Федоров Я.О., Ивашиненко Д.М. Терапия средой (милие-терапия) на амбулаторном этапе оказания психиатрической помощи // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2019. №2. С. 33–38. DOI: 10.24411/2075-4094-2019-16370

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать