Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является актуальной проблемой детской психоневрологии, т. к. встречается у 5–9 % детей в общей популяции [1, 2, 5, 15]. Дети и подростки, страдающие СДВГ, отличаются неусидчивостью, отвлекаемостью, гиперактивностью, импульсивностью, низкой успеваемостью, утомляемостью.

Клиническим проявлениям данного расстройства у взрослых уделяется гораздо меньше внимания, хотя в 30–50 % случаев симптомы СДВГ в той или иной степени переходят и во взрослый возраст [4]. Они встречаются у 3–6 % взрослых в популяции [11, 10, 14]. В настоящее время это расстройство рассматривается как следствие нарушения развития нервной системы, возникшего в детском возрасте. Предполагается, что в зрелом возрасте первичный СДВГ не может начаться.

Для оценки заболевания у взрослых разработаны специальные критерии СДВГ [4]. Поведение взрослого пациента в детском возрасте (ретроспективно) должно соответствовать критериям DSM-IV для СДВГ детского возраста, а в настоящее время иметь следующие признаки 1 и 2, а также не менее чем два признака из числа остальных пяти:

- постоянная двигательная активность,

- нарушения внимания,

- эмоциональная лабильность,

- неспособность до конца выполнить задание,

- вспыльчивость,

- непереносимость стресса,

- импульсивность.

Взрослые пациенты с СДВГ намного чаще попадают в несчастные случаи, меняют место работы, разводятся. Также они чаще страдают аддиктивными расстройствами, чем их здоровые сверстники.

Несмотря на то, что у взрослых с СДВГ не зафиксировано каких-либо когнитивных недостатков, у них страдают академические достижения и образование. Так, известно, что пациенты с СДВГ реже получают высшее образование и, как можно ожидать, занимают более низкие профессиональные должности. Однако уровень безработицы среди них значимо не отличается от уровня контрольной группы. Они значительно чаще становятся виновниками автомобильных катастроф [7]. В связи с этим хочется отметить худшие результаты пациентов с СДВГ при выполнении психофизиологических проб на стоп-сигнал, свидетельствующие о повышенной импульсивности [12].

Определенные трудности возникают у взрослых с СДВГ и на работе, и в личной жизни. Такие люди характеризуются снижением способности к планированию времени, слабой организацией труда. Их половая жизнь отличается большим количеством партнеров при меньшей продолжительности сексуальных отношений, менее частым применением контрацептивных средств.

Целью настоящего исследования являлось уточнение клинических проявлений СДВГ у взрослых.

Материалы и методы. Исследуемая группа включала 34 пациента в возрасте от 18 до 30 лет, предъявляющих жалобы на повышенную двигательную активность и невнимательность. При этом обязательным условием для включения в группу являлось то, что пациенты (и/или их родители) отмечали данные проявления в детском возрасте. Средний возраст в исследуемой группе составил 23,4±4,9 лет. Все исследуемые имеют высшее образование или учились в высших учебных заведениях. Постановка диагноза осуществлялась на основании критериев П. Уэндера, в соответствии с которыми состояние пациента можно было расценить как СДВГ (F.90.0).

Критериями исключения являлось наличие цереброваскулярных заболеваний, выраженных проявлений депрессии, тяжелых черепномозговых травм в анамнезе. Неврологическое обследование проводилось по общепринятой схеме. Для объективизации степени выраженности астенических расстройств и их динамики в процессе лечения использовалась Субъективная шкала оценки астении (MFI-20) c пятью подшкалами и Визуальная аналоговая шкала астении (ВАШ) (10-балльный вариант). Кроме этого с помощью ВАШ проводилась субъективная оценка ведущих симптомов (невнимательности, гиперактивности и импульсивности) самими пациентами.

Диагностика сопутствующих цефалгий осуществлялась в соответствии с классификацией международного общества по изучению головной боли. Оценка цефалгий производилась с помощью ВАШ. Психологическое исследование проводилось с использованием шкалы тревоги Ч.Д. Спилбергера в обработке Ю.Л. Ханина.

Степень нарушения внимания оценивалась при помощи теста непрерывной деятельности TOVA (the Test of Variables of Attention), позволяющего оценить состояние внимания и уровень импульсивности по отношению к нормативным данным.

Контрольную группу составили 35 практически здоровых человек в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст — 22,6±3,7 года).

Результаты и обсуждение. Основными проявлениями СДВГ являлись невнимательность, гиперактивность и импульсивность. Результаты самооценки приведены в табл. 1.

В соответствии с общепринятой классификацией Американской психиатрической ассоциации DSM-IV в наблюдаемой группе были выделены пациенты со следующими типами СДВГ:

- с преобладанием невнимательности (СДВГ-Н) — 17 чел. (50,0 %);

- с преобладанием гиперактивности и импульсивности (СДВГ-ГИ) — 4 чел. (11,7 %);

- комбинированный тип (СДВГ-К) — 13 чел. (38,3 %).

Очаговая неврологическая симптоматика при обследовании не регистрировалась. По данным анализа результатов анкетирования с помощью Субъективной шкалы оценки астении (MFI-20) астенический синдром был диагностирован у 26 пациентов (76,5 %). Количественная оценка выраженности астенического синдрома показала достоверное повышение показателей по шкалам общей и особенно психической астении (табл. 1).

У 30 пациентов из исследуемой группы отмечались частые головные боли (88,3 %). При этом головные боли напряжения (ГБН) были у 22 человек (64,7 % исследуемой группы), из них у 18 пациентов они случались часто — 3–10 раз в месяц. Диагноз «хронические ГБН» был поставлен в 4 случаях (38,1 % от всех пациентов с ГБН). Мигренозные боли отмечались у 13 человек (38,2 % исследуемой группы): мигрень без ауры отмечалась в 11 случаях, мигрень с типичной аурой — в двух случаях. У 5 пациентов отмечались как мигренозные боли, так и ГБН.

При оценке болевого синдрома с помощью Визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) средняя интенсивность головной боли в исследуемой группе составила 6,4±3,1 балла.

Проявления вегетативной дисфункции (по критериям А.М. Вейна) отмечались у 33 пациентов (97,1 %). Комплексный балл оценки тяжести вегетативных нарушений составил 39,1±10,7 (норма — 20–25 баллов).

Психологическое исследование выявило повышение уровня тревожности у 29 пациентов с СДВГ (85,3 %) по сравнению с контрольной группой, при этом отмечалось значительное повышение как реактивной, так и личностной тревожности.

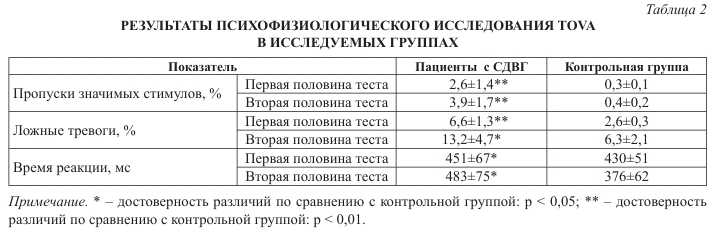

Психофизиологическое исследование TOVA показало, что у пациентов с СДВГ выявляется достоверное повышение показателей невнимательности, импульсивности и времени реакции по сравнению с контрольной группой (табл. 2).

Таким образом, синдром дефицита внимания, являясь заболеванием, которое традиционно изучается детскими психиатрами и неврологами, составляет большую социальную проблему и для взрослых пациентов, т. к. негативно влияет на процесс адаптации. Среди причин СДВГ в первую очередь выделяют генетические и перинатальные факторы, при этом, по мнению З. Тржесоглавы [3], всегда следует иметь в виду возможность воздействия нескольких факторов, влияющих друг на друга. Ранее нами проводились исследования по клинической гетерогенности СДВГ у детей [6]. Сравнивая встречаемость различных форм СДВГ у взрослых и детей, можно предположить, что у взрослых значительно чаще встречается форма с преобладанием невнимательности и реже — комбинированная форма и форма с преобладанием гиперактивности.

Многие исследователи писали о высокой тревожности детей с СДВГ [13]. Необходимо отметить, что в рассмотренной нами группе также отмечался высокий уровень тревожности и астении.

Кроме этого, частыми спутниками СДВГ являются вегетативные дисфункции, нарушения сна и головные боли. Данные проявления отмечались нами ранее у детей с СДВГ, однако у них значительно реже встречались мигренозные цефалгии. Психофизиологическое исследование показало, что у пациентов с СДВГ выявляется достоверное повышение показателей невнимательности и импульсивности по сравнению с контрольной группой, что позволяет объективно доказать наличие основных симптомов заболевания (табл. 2).

Список литературы

- Бадалян Л.О., Заваденко Н.Н., Успенская Т.Ю. Синдромы дефицита внимания у детей: обзор // Обозрение психиатрии и мед. психологии им. В.М. Бехтерева. 1993. № 3. C. 74–90.

- Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок, или Все о гиперактивных детях. М., 2001. 96 с.

- Тржесоглава З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте. М., 1986. 194 с.

- Уэндер П., Шейдер Р. Синдром нарушения внимания с гиперактивностью // Психиатрия / под ред. Р. Шейдера. М., 1998. С. 222–236.

- Чутко Л.С., Пальчик А.Б., Кропотов Ю.Д. Синдром нарушенного внимания с гиперактивностью. СПб., 2004. 112 с.

- Чутко Л.С. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью и сопутствующие расстройства. СПб., 2007. 136 с.

- Barkley R.A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment. N.Y., 1998. 688 p.

- Barkley R.A. Adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: An Overview of Empirically Based Treatments // J. Psychiatr. Practice. 2004. Vol. 10(1). P. 39–56.

- Biederman J., Faraone S. Attention Deficit Hyperactivity Disorder // Lancet. 2005. Vol. 366. P. 237–248.

- Cross-National Prevalence and Correlates of Adult Attention-Deficit Hyperactivity Disorder / J. Fayyad, R. De Graaf, R. Kessler, J. Alonso, M. Angermeyer // The British Journal of Psychiatry. 2007. Vol. 190. P. 402.

- Faraone S.V., Biederman J. What Is the Prevalence of Adult ADHD? Results of a Population Screen of 966 Adults // J. Atten. Disord. 2005. Vol. 9. № 2. P. 384–391.

- Sergeant J. The Cognitive-energetic Model: an Empirical Approach to Attention-Deficit Hyperactivity Disorder // Neuroscience and Biobehavioural Reviews. 2000. Vol. 24. P. 7–12.

- Schatz D.B., Rostain A.L. ADHD with Comorbid Anxiety: A Review of the Current Literature // J. Atten. Disord. 2006. Vol. 10. № 2. P. 141–149.

- The Worldwide Prevalence of ADHD: a Systematic Review and Metaregression Analysis / G. Polanczyk, M.S. de Lima, B.L. Horta, J. Biederman, L.A. Rohde // American J. of Psychiatry. 2007. Vol. 164. P. 942.

- Wolraich M.L. Addressing Behavior Problems Among School-Aged Children: Traditional and Controversial Approaches // Pediatr. Rev. 1997. Vol. 18. № 8. P. 266–270.

Источник: Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Яковенко Е.А., Никишена И.С., Анисимова Т.И. Синдром дефицита внимания у взрослых: клинические, психофизиологические проявления и терапия // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013. 113(8). С. 38‑41.

Уважаемые авторы хотелось бы поделиться с вами своими соображениями о природе гиперактивности. Цитирую...

...Эмоциональная насыщенность существования – фундаментальная потребность, но некоторым для эмоционального удовлетворения кругосветное путешествие подавай, а иным, и тетриса на смартфоне достаточно.

Основные способы насыщения эмоциональной потребности…

Трудовая, повседневная деятельность.

Социальные контакты.

Размышления. Мечты.

Информация. Познание.

Развлечения. Зрелища.

Творчество. Увлечения.

Игры. Соревнования.

Приключения. Путешествия.

Алкоголь, наркотики.

Как это ни парадоксально, но первопричиной алкоголизма и наркомании является именно удовлетворение эмоциональной потребности. Алкоголику просто скучно быть трезвым. Хотя конечно в запущенных формах биохимической зависимости речь о скуке уже вести трудно.

Гиперактивному ребёнку для полного (в самом буквальном смысле) эмоционального счастья достаточно бегать по кругу и орать, тогда как взрослому гипертиму приходится быть гораздо более изобретательным чтобы организовать условия, в которых ему будет интересно жить. Чем он весьма энергично и занимается.

, чтобы комментировать

Добавлю... А причиной такого стиля поведения является именно гипертрофированная эмоциональная потребность.

, чтобы комментировать