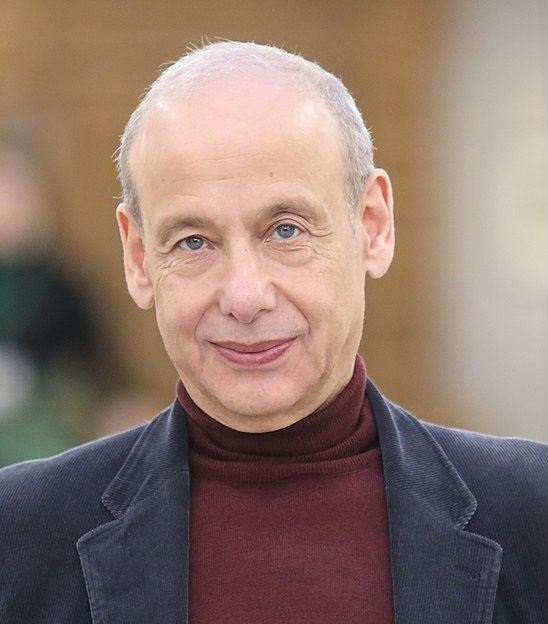

Виктор Владимирович Знаков, доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории психологии развития Института психологии Российской академии наук, автор монографии «Психология возможного. Новое направление исследований понимания», в рамках панельной дискуссии 15-го Санкт-Петербургского Саммита психологов, сделал доклад «Понимание немыслимого».

То, о чём я сегодня буду говорить, относится к психологии возможного. А точнее — к тем её проблемам, которые Александр Григорьевич Асмолов называет феноменами непредсказуемых изменений.

При исследовании понимания немыслимого сначала нужно определить семантику этого феномена. Обычно словарные определения «немыслимого» сводятся либо к невероятному, невозможному, тому, что трудно представить (например, ядерная война в современном мире), либо к чрезвычайному, исключительному по степени проявления (запредельно высокая цена товара или очень красивая женщина). Однако это только когнитивное содержание феномена, для психологов гораздо более значимым и интересным является его экзистенциальное значение, связанное с принятием или отрицанием, отвержением морально-нравственных норм.

Показательным примером может служить фильм режиссера Г. Джордана «Немыслимое» (2009). До какой степени физических и моральных истязаний могут доходить представители спецслужб по отношению к террористу, готовому выдержать любые пытки, но не сказать, в каком из многомиллионных городов должна взорваться ядерная бомба. Как и в случае других моральных дилемм, на этот вопрос нет однозначного ответа.

Для большинства из нас так же неведомыми, непонятными, немыслимыми являются мотивы поведения и ценностные ориентации модераторов социальных сетей, ведущих планомерную работу по подталкиванию подростков к совершению суицида.

Понятие «немыслимое» в социогуманитарном познании

В социогуманитарных науках понятие «немыслимое» впервые использовал Герман Кан, ведущий аналитик RAND Corporation в период «холодной войны» (Kahn, 1962).

В XXI веке сценарии немыслимого (на примерах фармацевтических компаний, недооценивающих последствия продвижения некоторых лекарств; отказа католической церкви от борьбы с систематическими злоупотреблениями в отношении священников-педофилов; предположений японских инженеров и учёных о том, что их реакторы могут выдержать землетрясения) продуктивно продолжает анализировать Ф. Е. Тетлок с коллегами (Tetlock et al., 2000; Schoemaker, Tetlock, 2012). Он полагает, что табу (неявные ограничения, запреты на то, что можно сказать и даже подумать) являются универсальной чертой социальных систем. Проследив постфактум любую катастрофу до её первопричин, практически всегда можно найти предупреждающие сигналы, предвещавшие гибель.

Вместе с тем, оказывается, что лидеры игнорировали сигналы, к которым им следовало прислушаться. В таких ситуациях корень проблемы — не в отсутствии доказательств, а в нежелании руководителей противостоять «отвратительным», по их мнению, идеям, потому что сигналы противоречили существовавшим у них ментальным моделям и ценностям. Вследствие этого они переходили в область «невыразимого» или «немыслимого». Ф. Е. Тетлок называет такие ситуации «сценариями табу», потому что идеи, рассматриваемые правящим большинством как табу, не привлекают того внимания, которого они заслуживают. Из-за этого табуированные сценарии представляют собой пагубные риски для организаций.

Есть публикации, авторы которых исследуют, как немыслимое сказывается на формировании идентичности личности. В этом контексте даже мысль о нарушении табу считается немыслимым действием, влекущим наказание. Анализируется модель, в которой табу являются частью определения личности. Отмечается, что нарушения табу изменяют набор индивидуальных предпочтений и указывают на информацию о возможных личных выгодах. Однако поскольку нарушения табу требуют больших затрат, то они противоречат идентичности человека (Fershtman, Gneezy, Hoffman, 2008).

Категория «немыслимое» применяется и в других гуманитарных и социальных науках: как новый императив для лидерства в цифровую эпоху (Gowing, Langdon, 2018), для исследования способов мышления незаурядных личностей (Thomson, 2018).

Психология понимания немыслимого

В психологии задача изучения немыслимого также уже давно оценивается учёными как очень значимая. Важным, психологически значимым проявлением немыслимого является соотношение сознательного и бессознательного. Иногда немыслимое так глубоко запрятано в сознании понимающего мир субъекта, что его нельзя «извлечь» и объяснить с помощью фреймов, когнитивных схем, вообще на основе рациональных знаний. И тогда для объяснения обсуждаемого феномена полезно вспомнить мысль, сформулированную индийским мыслителем Д. Кришнамурти: «Понимание не приходит со знанием. Оно приходит в интервале между словами, между мыслями, этот интервал — безмолвие, не нарушенное знанием; оно открыто, неуловимо, внутренне полно» (цит. по: Налимов, 1979, с. 112).

Вероятно, наиболее известными примерами немыслимого в истории человечества можно считать теракты и Холокост — планомерное убийство миллионов людей по этническому признаку. Нормальному человеку трудно понять мотивацию и логику мышления нацистов и террористов, потому что «нормальность» основана на представлении об абсолютном приоритете ценности человеческой жизни. С приоритетом ценности человеческой жизни у человечества всегда были проблемы: моральная заповедь «Не убий» — это запрет убийства одного человека, а за истребление врагов во время войны человека, людей не наказывают, а награждают. Примером является советский пропагандистский лозунг «Убей немца!» (не одного, а многих). Он стихийно появился в июле 1942 года и был поддержан советской пропагандой для активизации ненависти к главному противнику СССР во Второй мировой войне.

Другой пример — смертные казни, законодательно разрешённые в некоторых странах. Таким образом, убийство человека не разрешено в качестве морального запрета, а правовой закон запрещает только беззаконное убийство, совершающееся по чьему-либо произволу.

Обсуждаемый феномен глубоко и содержательно проанализирован в статье О.П. Зубец «Как мыслить совершившему немыслимое?» (Зубец, 2020). Её название отражает связь понимания и самопонимания, оно указывает на два значения «немыслимого»: что выступает в такой роли для свидетелей совершенного и почему сами субъекты действия не осознают и потому не признают немыслимыми поступки, которые другие люди расценивают как ужасающие, не укладывающиеся в рамки человеческой логики и морали?

Психологически приемлемый ответ на второй вопрос, по-видимому, заключается в подавлении нравственного рациональным: скрупулезное выполнение правил, указаний начальства не даёт пробудиться угрызениям совести за совершённое (геноцид, убийство тысяч людей в концлагерях и т.п.). Рационально обоснованным, в частности, является такое суждение: умерщвляя неизлечимо больных, выполняя программу оздоровления населения Германии, нацисты давали шанс другим пациентам, потому что высвобождались финансы. В концлагерях страх ответственности перед властями у служителей чудовищной машины смерти оказывался сильнее совести.

Чудовищные преступления нацистов в большинстве случаев не выводимы из их онтогенеза и личных качеств. Например, О.П. Зубец пишет: «Как свидетельствует Лоренц Риз о Менгеле, “ничто в его предыдущем опыте до Аушвица не указывало на то, что он способен на садизм в гигантских масштабах”. Более того: люди, совершавшие немыслимое зло, во всех остальных отношениях отличались множеством моральных добродетелей: Менгеле был явно мужественным человеком, получившим Железный крест за спасение двух танкистов. Грюнинг говорит, что работа в Аушвице вела к возникновению дружеских связей, о которых он намного позже вспоминает с радостью, Гесс в дневнике предстает ответственным, жаждущим правдивости человеком, симпатизирующим цыганам, но выполняющим свой долг по их уничтожению» (Зубец, 2020, с. 30).

Однако главное, что объединяло подсудимых нацистских преступников, — это вытеснение из сознания морально-нравственных аспектов вменяемой им вины, подмена их вербально-рациональными рассуждениями. Подмена приводила к тому, что они не понимали, за что их судят. А. Эйхман, ответственный за депортацию и убийство почти шести миллионов евреев, на суде в Иерусалиме говорил, что чувствует свою вину перед Богом, но не перед законом. Он говорил: «Я был всего лишь верным, аккуратным, корректным, прилежным исполнителем. Был вдохновлен чувствами к своей Родине… Внутренне я никогда не был ни подлецом, ни изменником… если я стану строго и беспощадно судить себя сам, то должен буду обвинить себя в содействии убийствам. Но я ещё не вижу ясно, имею ли я на это право по отношению к моим непосредственным подчиненным… я с чистой совестью и верой в сердце исполнял приказы и следовал долгу» (Зубец, 2019, с. 56).

Фактически суды над нацистами, нацистскими преступниками, выявили новый вид «немотивированных» преступлений: «Юридический процесс учитывает намерение и ситуативные обстоятельства, но процесс над Эйхманом обозначил преступление совершенно иного рода — без намерения и даже иногда понимания, что совершается зло, с убеждением в законности совершаемого» (Зубец, 2019, с. 52).

Перейдем теперь к анализу первого значения «немыслимого», представленного в статье О.П. Зубец: что выступает в такой роли для свидетелей совершенного? Корни ответа на этот вопрос следует искать в расхождении права и морали, отражённом в ироническом высказывании: «Успешным результатом деятельности адвоката является победа разума над справедливостью».

В противоположность этому экзистенциальная реальность, в частности, жизни в концлагере, несводима к познаваемым рассудком её фрагментам, по мнению Дж. Агамбена, она больше, чем сумма фактических элементов. Он писал: «Апория Освенцима, по сути своей, является апорией исторического познания вообще: она заключается в несовпадении фактов и правды, несовпадении констатации и понимания» (Агамбен, 2012, с. 9).

Для выживших узников, свидетельствующих об ужасах лагерного существования, правда означает нечто невыразимое в словах, потому что для них она заключается не в конкретных описываемых фактах, а в том целом, которым они порождены. Здесь отчётливо проявляется разница между знанием и экзистенциальным опытом: бывшие узники свидетельствуют о чём-то таком, о чём слушатели не могут даже помыслить, потому что подобных фактов нет и не может быть в их экзистенциальном опыте: «Правда свидетелей не выразима в цифрах и эмпирически не схватываема. Она оказывается чем-то недостижимым, а клятва бессмысленной, так как донести правду есть главный смысл жизни этих выживших» (Зубец, 2019, с. 56). [Об этом читайте доклад «Смысл в конце тоннеля» В.Е. Кагана — прим. ред.]

Вместе с тем, если нет отрефлексированной правды, справедливости, то нет и осознанного морального выбора. Невозможность морального выбора, к примеру, для матери, принуждаемой нацистами сказать, кому из двух сыновей отправиться в газовую камеру, сразу же переводит ситуацию в разряд немыслимых.

Обобщая, можно утверждать, что немыслимое порождается в результате попыток осознать и понять существование, которое абсолютно нельзя невозможно помыслить.

Дж. Агамбен пытается объяснить причины возникновения немыслимого, используя древнегреческую метафору Горгоны — лица, на которое запрещено смотреть, лица, несущего смерть тому, кто осмелится взглянуть на него. В то же время, это притягивающее взор человека зрелище, которого невозможно избежать. Применительно к Освенциму «увидеть Горгону» значит осознать невозможность видения. Он пишет: «Образ Горгоны, вид которой обращает человека в не-человека, означает, что “в глубине” человеческого находится не что иное, как невозможность лицезрения. Однако именно то, что эта уже не человеческая невозможность лицезрения взывает к человечности — как апострофа, которую невозможно игнорировать, — именно это, и ничто другое, является свидетельством. Горгона и тот, кто взглянул ей в лицо…, и тот, кто свидетельствует о нём, сливаются в единый взгляд, в единую невозможность видения» (там же, с. 57).

Окна Овертона и теракты: от немыслимого к допустимому

Главный вопрос, возникающий при психологическом анализе обсуждаемого феномена: как в цивилизованном обществе возможно то, что подавляющему большинству людей кажется немыслимым и недопустимым? Частичный ответ на него можно получить при обращении к технологии окон возможностей Овертона.

Американский политолог Джозеф Овертон, вице-президент Макинакского центра публичной политики (Mackinac Center for Public Policy), погибший в 2003 г. в авиакатастрофе, описал пять стадий трансформации идей, сначала воспринимающихся большинством людей как шокирующие, разрушительные, антиобщественные. Но в результате многочисленных обсуждений идеи понимаются уже как приемлемые и нормативно заданные. Основная гипотеза Дж. Овертона заключалась в том, что для каждой проблемы или идеи в социуме существуют границы, рамки, называемые им «окном возможностей».

На каждой стадии понимания проблемы границы можно изменять, преобразуя область невозможного в сферу обычного и потому морально уже приемлемого.

Сегодня метод «окон Овертона» применяется в самых разных сферах общественной жизни: при обсуждении проблем переброски ресурсов пресных вод, способных при дальнейшем развитии парникового эффекта предотвратить аномальные наводнения и засухи (Суздалева, Горюнова, 2015); инцеста, гомосексуализма (Володенков, Федорченко, 2015); педофилии (Григорян, 2017); каннибализма (Каткова, 2020) и других. При этом всегда сохраняется пятизвенная структура рассуждений.

Первая стадия — от немыслимого к радикальному. Отвергаемую, кажущуюся абсурдной идею (например, однополые браки) надо начать публично обсуждать. Хотя тема и вызывает со стороны общества преимущественно негативную реакцию, её обсуждение подтверждает факт существования данного явления и его претензии на особое место в публичном пространстве.

Вторая стадия — от радикального к приемлемому. Осуществляется целенаправленное воздействие на массовое или групповое сознание с целью создания определенной установки. В результате немыслимая ранее идея воспринимается как нечто, уже присутствующее в жизни и потому допустимое (хотя пока ещё нежелательное).

Третья стадия — от приемлемого к разумному. На третьем шаге обсуждений проблемы в общественном сознании формируется установка на необходимость непредвзятого отношения к немыслимой, неприемлемой ранее идее. Происходит формирование отношения к ней как к такой данности, с которой нельзя не считаться.

Четвертая стадия — от разумного к популярному. В сознании людей формируется такое стремление поддержать идею, при котором её приверженцы уже не воспринимаются как противники.

Пятая стадия — от популярного к норме. Превращение ранее немыслимой идеи в стереотип мышления и поведения большей части общества. На этом шаге обсуждений идея может быть закреплена в законодательных актах или стать незыблемой нормой общественной морали. В западном мире сейчас так происходит с легализацией однополых браков.

По существу, Дж. Овертон указал на универсальные закономерности превращения немыслимого в допустимое. Эти закономерности, начиная с античности, всегда существовали в человеческом обществе (Володенков, Федорченко, 2015). В современных публикациях упоминания об окнах Овертона чаще всего встречаются в контексте политических манипуляций общественным сознанием (Szalek, 2013).

Однако меня интересует не «для чего», а «как»: почему человек начинает понимать как допустимое, оправданное и даже нормативно заданное то, что раньше ему казалось невозможным и немыслимым?

Самым общеизвестным примером немыслимого являются теракты: как, по каким причинам люди могут уничтожать других людей, в том числе невинных детей и женщин? Первоначальный, как мы все знаем, наиболее распространенный ответ на этот вопрос заключался в негативной характеристике самих террористов: ими становятся молодые люди из бедных семей, с низким уровнем образования, психически неустойчивые и т.п. Но последующие научные исследования все это опровергли.

У исполнителей терактов нет высокого уровня психопатологии (Moghaddam, 2005), они психически нормальны (Crenshaw, 2000), религиозны, вежливы, серьезны, спокойны, целеустремленны, отчужденны и немногословны (Grimland, Apter, Kerkhof, 2006). Не подтверждается также и гипотеза о происхождении террористов только из бедных семей и их низком уровне образования. Такой психологический портрет весьма отличается от стереотипа импульсивного жестокого террориста, и напрашивается вывод, что они такие же люди, как все. Следовательно, причины немыслимого в их поведении надо искать в чем-то другом.

Превращение человека в террориста, как и в окнах Овертона, происходит в течение нескольких стадий, во время которых происходит трансформация Я и становление новой идентичности.

В исламском фундаментализме будущие террористы проходят несколько ступеней изменения своей идентичности, которую Ф. Мохаддам называет «лестницей терроризма». На высшей её ступени террорист начинает считать, что «другие» (американцы, христиане и т.п.) настолько виноваты в разрушении традиционных мусульманских ценностей, что их жизнь, даже женщин и детей, ничего не стоит: «Лестница по пути к терроризму включает в себя трансформации идентичности, когда личность продвигается от одного уровня осознания себя и окружающего мира к другому. Со временем индивид продвигается от “основания к вершине здания”: он или она изменили свою идентичность таким образом, чтобы допустить возможность разрушения и уничтожения других людей» (Мохаддам, 2011, с. 66).

Аналогичные рассуждения есть и в работе израильского психолога А. Мерари, изучавшей формирование экстремистских установок у арабских террористов. Как и в методе окон Овертона, подчеркивается, что последовательность стадий не обязательно должна жёстко соблюдаться, некоторые из них могут быть пропущены, но общая структура соблюдается.

Самый обобщённый вывод западных психологов заключается в том, что корни терроризма следует искать в социальных условиях жизни людей, а не в их индивидуальных характеристиках.

Итак, можно сказать, что события и ситуации, которые люди оценивают как немыслимые, характеризуются,

- во-первых, подавлением иррационального рациональным;

- во-вторых, выходом за границы, за пределы привычных нравственных рассуждений, обусловленным невозможностью морального выбора;

- в-третьих, таким расхождением между знанием и экзистенциальным опытом понимающего мир субъекта, при котором он оказывается в амбивалентной позиции: одновременно надо и нельзя видеть немыслимое.

Благодарю за внимание!

Доклад был сделан на 15-м Санкт-Петербургском саммите психологов в рамках панельной дискуссии «От рефлексии — к действию! От обретения смыслов — к созиданию будущего! Как год пандемии с его утратами, испытаниями и запретами повлиял на человечество?». Смотрите полную видеозапись выступления:

Следующий 16-й Санкт-Петербургский саммит психологов состоится 5–8 июня 2022 года. Подробности — на сайте мероприятия.

Монография профессора В.В. Знакова «Психология возможного. Новое направление исследований понимания» вышла в финал Национального конкурса «Золотая Психея» в номинации «Проект года в психологической науке».

.jpg)

.jpg)

Анализ преступлений национального социализма следует ставить на одну доску и с аналогичными преступлениями социализма классового. Иначе целый пласт сознания и культуры выпадает из столь необходимой рефлексии. А ещё более глубокий уровень ее предполагает и раскрытие инициаторов разрушения человеческой нравственности.

, чтобы комментировать

Достаточно давно и на разный лад сформулированное "Я - Бог, я - червь", - говорит о том, что человек слишком любит хорошее, чтобы быть честным. И слава Богу, мир не справедлив, иначе и честным, и нечестным, пришлось бы туго... Спасибо за тему и ее изложение

, чтобы комментировать

Мои исследования, проведенные с 1970 по 2020 гг, подтверждают точку зрения, утверждающую, что корни терроризма следует искать в социальных условиях жизни людей, а не в их индивидуальных характеристиках. На днях опубликованная на страницах Психологической газеты моя статья " Криминальные наклонности и агрессия" содержит информацию, позволяющую сделать такие выводы на базе психодиагностических исследований.

, чтобы комментировать