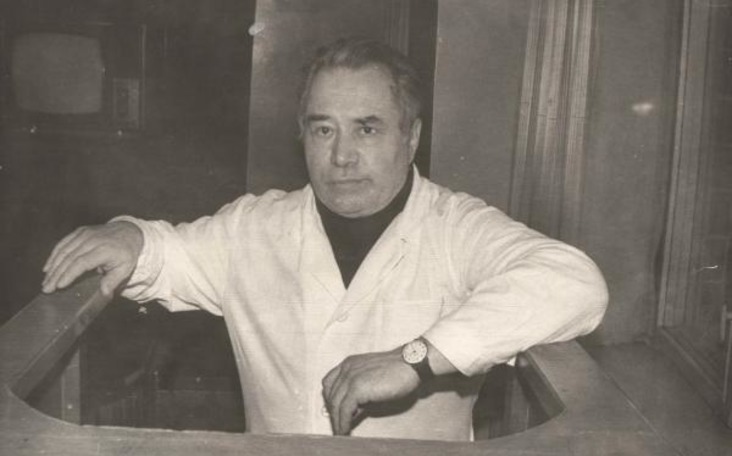

10 лет назад, 24 сентября 2013 года, ушел из жизни выдающийся ученый Борис Дмитриевич Карвасарский… Предлагаем вниманию читателей статью «Б.Д. Карвасарский и становление психотерапии как самостоятельной специальности. Homo faber», написанную к 90-летию со дня рождения Б.Д. Карвасарского А.В. Васильевой, Т.А. Караваевой, Е.Б. Мизиновой.

Развитие отечественной психотерапии и медицинской психологии неразрывно связано с именем и деятельностью Бориса Дмитриевича Карвасарского, выдающегося ученого, главы Санкт-Петербургской (Ленинградской) школы психотерапии, который, являясь главным психотерапевтом Минздрава России на протяжении более 20 лет, внес неоценимый вклад в науку, становление и развитие психотерапии и медицинской психологии в стране.

Борис Дмитриевич Карвасарский — доктор медицинских наук (1967), профессор (1971), заслуженный деятель науки РФ (1996). Он являлся почетным президентом созданной им Российской психотерапевтической ассоциации и главным специалистом-экспертом по психотерапии Росздравнадзора. Награжден орденом «Знак почета» (1981), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2007).

Борис Дмитриевич Карвасарский родился в г. Дережня близ г. Каменец-Подольска Хмельницкой обл. УССР (СССР) 3 февраля 1931 г.

Закончив среднюю школу с серебряной медалью, в 1948 г. Борис Дмитриевич поступил и в 1954 г. закончил Военно-морскую медицинскую академию (ВММА) в Ленинграде, получив диплом с отличием. Во время учебы неоднократно награждался грамотами за отличную учебу, общественную работу и спортивные достижения — на различных соревнованиях академии по боксу неоднократно занимал призовые места.

После окончания ВММА в 1954 г. был направлен на Северный флот в Заполярье для несения военно-морской службы. В 1955 г. прошел стажировку при неврологическом отделении 74-го военно-медицинского госпиталя. С этого времени научно-практические интересы Бориса Дмитриевича лежали в сфере неврологии и психиатрии. Он служил в должности начальника медицинской службы в различных частях Северного флота на эсминцах. В 1957 г. был демобилизован по болезни в звании старшего лейтенанта.

В 1957 г., приехав с молодой семьей в Ленинград, Борис Дмитриевич подал документы для поступления в аспирантуру в Научно-исследовательский институт им. В.М. Бехтерева и после успешной сдачи экзаменов был зачислен аспирантом в отделение неврозов и пограничных состояний.

С этого момента вся жизнь Бориса Дмитриевича была неразрывно связана с Научно-исследовательским психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева.

В первые месяцы аспирантуры была определена тема научной работы, посвященная проблеме головной боли при неврозах. В то время это направление исследований интересовало научного руководителя Бориса Дмитриевича, профессора, члена-корреспондента Академии педагогических наук Владимира Николаевича Мясищева, основателя психологии отношений, патогенетической концепции неврозов и психотерапии.

Обучение в аспирантуре в отделении неврозов и пограничных состояний не ограничивалось только научной работой: аспиранты имели и значительную клиническую нагрузку, развивавшую из них настоящих профессионалов в области пограничной психиатрии, неврозологии и психотерапии. Клинические случаи, представленные Борисом Дмитриевичем, отличались глубоким анализом жизненного пути, особенностей патогенеза заболевания пациента и стратегии терапии. Эта манера отличала в дальнейшем на протяжении многих десятилетий ведение клинических разборов в отделении неврозов и психотерапии. В характеристике на аспиранта Бориса Дмитриевича Карвасарского профессор Елена Константиновна Яковлева отмечала, что «представляемые им демонстрации больных на отделенческих и общеинститутских конференциях обращали на себя внимание тщательностью проведенных клинико-экспериментальных исследований, богатым литературным обзором и прекрасным изложением».

В 1960 г. Борис Дмитриевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Головные боли при неврозах (некоторые вопросы клиники, этиопатогенеза, патофизиологии и терапии». В 1962 г. Борис Дмитриевич стал старшим научным сотрудником лаборатории экспериментальных неврозов при отделении неврозов и пограничных состояний Института им. В.М. Бехтерева. В дальнейшем научные интересы были посвящены комплексному исследованию головных болей при неврозах и других пограничных состояниях, которые в 1967 г. завершились защитой докторской диссертации на тему: «Патогенетические механизмы и дифференциальная диагностика головных болей в клинике неврозов».

С 1965 г. в течение десяти лет он совмещал работу в Институте им. В.М. Бехтерева с преподавательской деятельностью на психологическом факультете Ленинградского государственного университета (ЛГУ), где прошел педагогический путь от ассистента до профессора кафедры общей психологии. На протяжении этих лет он разработал программу и ввел цикл специализации по медицинской психологии. По сути дела, им были заложены основы преподавания медицинской психологии, сформулирована концепция участия психолога в психотерапии и здравоохранении.

В апреле 1969 г. Борис Дмитриевич Карвасарский был избран по конкурсу и стал научным руководителем отделения неврозов и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева. Созданная им биопсихосоциальная концепция неврозов представляет собой методологию и практику диагностики и лечения этой распространенной группы заболеваний и получила широкое признание в нашей стране и за рубежом. Концепция опубликована в неоднократно переиздававшейся монографии «Неврозы» [12].

В последней своей статье «Общемедицинское значение проблемы невротических расстройств», опубликованной впервые уже после смерти Бориса Дмитриевича, он подвел итоги огромной работы по изучению различных аспектов этой патологии, которую в течение нескольких десятилетий под его руководством проводили соратники и ученики [15]. Биопсихосоциальная сущность невротических расстройств, их пограничный характер создает предпосылки для уточнения соотносительной роли в их происхождении клинико-биологических и психосоциальных факторов, требует уточнения критериев дифференциальной диагностики с другими нервно-психическими и соматическими заболеваниями, является основой эффективного патогенетически обоснованного применения всего спектра современных биологических и психосоциальных вмешательств.

Именно пониманию, классификации, дифференциальной диагностике и терапии невротических расстройств посвящены многие работы Б.Д. Карвасарского. Важный вклад в изучение отношения больного к своему заболеванию внес А.В. Ташлыков, рассматривая особенности формирования внутренней картины болезни при невротических расстройствах [9]. Знание клинико-психологических и социально-психологических особенностей ВКБ при неврозах углубляет понимание роли личностных факторов в динамике заболевания, расширяет возможности лечебно-реабилитационных мероприятий. Исследования В.А. Абабкова дали возможность ответить на вопрос «переходит ли невроз в дальнейшем в гипертоническую болезнь и другие психосоматические расстройства?» [2]. Изучение многолетнего катамнеза больных с сердечно-сосудистыми, дыхательными и желудочно-кишечными расстройствами при неврозах показало, что не наблюдается трансформации невротических расстройств внутренних органов в соответствующие «большие» психосоматические заболевания — ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, бронхиальную астму и язвенную болезнь желудка.

Поскольку наибольшие трудности в дифференциальной диагностике и лечении вызывают затяжные формы невротических расстройств, многолетнее исследование А.В. Васильевой осветило различные аспекты этой проблемы [4, 10]. Ею были выделены предикторы формирования затяжных форм невротических расстройств и значение минимальной церебральной дефицитарности в их развитии, описаны клинико-психопатологические и психодинамические характеристики течения, проведена нюансированная дифференциальная диагностика с другими нервно-психическими расстройствами. На основе доказательных научных данных проведено обоснование биопсихосоциальной терапии затяжных форм невротических расстройств.

Проведение научных исследований на основании единой методологии в течение многих лет позволило сопоставить клинические, психологические, социальные аспекты, связанные с невротическими расстройствами в различные временные периоды. Т.А. Караваевой изучены все аспекты патоморфоза невротических расстройств за последние 70 лет, детально исследована современная клинико-психопатологическая характеристика невротических расстройств, описаны изменения психотерапевтических стратегий личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии [13]. Подробное изучение особенностей внутриличностных противоречий и механизмов их формирования позволяет более точно формировать психотерапевтическую индивидуальную стратегию. Так, в различные периоды времени на первый план выходили те или иные характерные противоречия. Для современных пациентов с невротическими расстройствами характерна определенная инверсия внутриличностных конфликтов — наиболее значимыми являются инфантильные установки и противоречия, связанные с блокадой актуальных потребностей, давлениями среды, которые больные неврозами, например, в 80-е годы рассматривали как несущественные. Также был осуществлен анализ нормативно-правовых актов, регулирующих оказание психотерапевтической помощи.

Огромный вклад в развитие неврозологии внесли медицинские психологи отделения неврозов и психотерапии — Г.Л. Исурина, Е.В. Кайдановская, Е.А. Колотильщикова, Е.Б. Мизинова [17, 18, 20]. В сфере их интересов были психологические основы невротических расстройств: преморбидные особенности личности, особенности адаптационно-ресурсной сферы, динамика психологических изменений на фоне проводимой психотерапии, структура и содержание внутриличностных конфликтов. Показана роль низкой самооценки и эмоционального отношения к себе и основным сферам своего функционирования в формировании невротических расстройств. Подтверждена гипотеза, согласно которой в системе отношений личности больных с невротическими расстройствами наиболее нарушенной является область самоотношения. Проведено широкомасштабное изучение степени осознания больными неврозами психологических механизмов своего заболевания, прежде всего, основных интрапсихических конфликтов с учетом их патоморфоза.

Борис Дмитриевич Карвасарский проявил себя как крупный организатор образовательной деятельности в сфере медицинской психологии, параллельно являясь преподавателем ЛГУ. В этом смысле он продолжил традиции своего учителя В.Н. Мясищева, который в свое время открыл психологический факультет ЛГУ. Он организовал, и длительное время руководил на факультете психологии специализацией по медицинской психологии, обобщив свой опыт работы в монографии «Медицинская психология» (1982 г.).

С 1982 по 1993 гг. Борис Дмитриевич работал по совместительству в Ленинградской (Санкт-Петербургской) медицинской академии последипломного образования (ныне Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, СЗГМУ им. И.И. Мечникова), где организовал кафедру психотерапии и стал ее заведующим (по совместительству). Возглавив созданную в 1982 г. в Ленинградском ГИДУВе кафедру психотерапии, ядро которой составили наиболее опытные и талантливые сотрудники отделения, он организовал обучение специалистов и совместно с Российским научно-методическим центром по психотерапии и медицинской психологии МЗ РСФСР начал создавать организационную структуру («вертикаль») из наиболее опытных психотерапевтов территорий, возглавивших на местах психотерапевтическую помощь, а в дальнейшем психотерапевтическую службу. Это способствовало повышению уровня психотерапевтического обслуживания населения на местах, распространению психотерапевтических знаний и росту имиджа психотерапии как самостоятельной дисциплины, а также знакомству психотерапевтов по всей стране с основами личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. Участие Б.Д. Карвасарского в работе группы психотерапевтов социалистических стран определило возможность активного международного научного обмена на протяжении последних 50 лет, что позволяет и сегодня быть в центре передовых мировых научных тенденций и успешно интегрировать результаты обмена с зарубежными коллегами в научную и практическую работу отделения.

На базе этой кафедры в 1993 г. в системе институтов усовершенствования врачей была создана первая самостоятельная кафедра медицинской психологии, которая в 2011 г. объединилась с кафедрой психотерапии в кафедру психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Результатом последующей исследовательской деятельности Б.Д. Карвасарского явилось создание ведущего направления психотерапии в стране — современной концепции личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. Изложенные в монографии «Психотерапия» (1985 г.) идеи — классический труд в этой области. Основные главы этой монографии были изданы в США.

Сам Борис Дмитриевич в интервью Болеславу Лихтерману накануне своего восьмидесятилетия рассказал о своих самых важных трудах: «Психотерапии в России почти не было. Надо было написать книги по данному предмету. У меня была трилогия: “Неврозы”, “Психотерапия” и “Медицинская психология”. Каждая из этих книг заняла очень важное место — это были основные книги для врачей. Я считаю это достижением. Первая книга подытожила мою 30-летнюю работу в Институте Бехтерева. Вторая книга, которая даже получила “Золотую Психею” в номинации “Самая читаемая книга по психотерапии”, связана с моей работой на кафедре психотерапии в ГИДУВе. Третья книга подвела итог моей работы на кафедре медицинской психологии Ленинградского университета. Это были нормальные современные руководства по этим трем направлениям. Потом нужно было написать “Психотерапевтическую энциклопедию”, систематизировать методы и дать врачам какое-то представление об этом, чтобы они могли ориентироваться. Там собраны лучшие авторы. Думаю, что этот колоссальный труд повторить никто не сможет».

Являясь с 1986 г. главным психотерапевтом Министерства здравоохранения РСФСР, а затем и руководителем Республиканского (затем Федерального) научно-методического центра по психотерапии и медицинской психологии, Борис Дмитриевич заложил основы широкой современной инфраструктуры психотерапевтической помощи населению, создал институт главных психотерапевтов в регионах РФ, организовал их подготовку и усовершенствование. Под его руководством в ряде регионов созданы крупные психотерапевтические центры, позволившие значительно улучшить психотерапевтическое обслуживание населения и повысить квалификацию врачей и психологов. Борис Дмитриевич являлся руководителем ряда международных психотерапевтических программ, в том числе с учеными Германии (Университет г. Франкфурта) и США (Университет Хофстра г. Нью-Йорка).

В 1998 году Борис Дмитриевич создал и возглавил в качестве президента Российскую психотерапевтическую ассоциацию (РПА), объединив многих отечественных специалистов. Под его руководством РПА тесно сотрудничала и с другими крупными общественными профессиональными организациями, в том числе и с Общероссийской профессиональной психотерапевтической лигой, возглавляемой профессором Макаровым Виктором Викторовичем.

Умер Борис Дмитриевич 24 сентября 2013 г., прожив насыщенную, яркую трудовую жизнь, добившись выдающихся заслуг в области психотерапии и медицинской психологии, внеся неоценимый вклад в историю отечественной науки.

Борис Дмитриевич Карвасарский — автор 215 научных работ, 24 из них опубликованы за рубежом, 14 монографий; главный редактор 12 энциклопедий и учебников: «Психотерапевтическая энциклопедия» (1999, 2002, 2006 гг.), «Психотерапия» — учебник (2000, 2002, 2007, 2013 гг.), «Клиническая психология» — учебник для студентов медицинских вузов и психологических факультетов (2002, 2005, 2006, 2010, 2014 гг.) и др.; редактор и соредактор 14 тематических сборников научных трудов по проблемам неврозов, психотерапии и медицинской психологии. Под руководством Бориса Дмитриевича Карвасарского защищено свыше 100 кандидатских и 27 докторских диссертаций. Его учениками были не только специалисты из Российской Федерации и ближнего зарубежья — Белоруссия, Украина, Молдова, Литва, но и дальнего — США, ФРГ, Израиль.

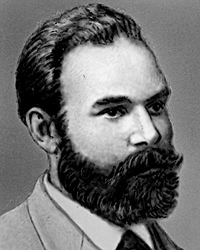

Ленинградская — Санкт-Петербургская школа психотерапии по праву считается ведущей в стране в течение многих десятилетий. Ее основателем является В.Н. Мясищев (1893–1973), ученик А.Ф. Лазурского и В.М. Бехтерева. В 1935–1939 гг. он создал концепцию «психология отношений» и на ее основе патогенетическую психотерапию, ставшую «наиболее разработанной в нашей стране системой каузальной психотерапии» [16].

Основной задачей патогенетической психотерапии являлось подробное исследование жизненных отношений, имевших патогенное значение, нарушающих способность личности адекватно разрешить сложившуюся ситуацию, приводящих к перенапряжению и дезорганизации нервной деятельности. В процессе психотерапии сам пациент должен осознать взаимосвязи между историей его жизни, сформированными ею отношениями, вытекающими из них неадекватными реакциями на сложившуюся ситуацию и проявлениями болезни — все те взаимосвязи, которые он до того не осознавал. Завершается психотерапии важнейшим этапом — перестройкой и реконструкцией нарушенных отношений больного. Излечение наступает, если удается изменить систему отношений больного в целом, если изменятся в широком плане его жизненные позиции и установки.

В качестве дальнейшего развития патогенетической психотерапии была разработана личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия Б.Д. Карвасарского, Г.Л. Исуриной, В.А. Ташлыкова. Она получила широкое распространение и признание в научных исследованиях и психотерапевтической практике и стала одним из наиболее эффективных, глубинных методов лечения больных невротическими расстройствами. Этот метод психотерапии представлен как в индивидуальной, так и в групповой формах. В связи с этим появилось большое количество медико-психологических исследований процесса, механизмов лечебного воздействия и эффективности личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. Изучению подвергались различные переменные психотерапии: психотерапевт, группа, отдельный пациент, методы оценки эффективности психотерапии больных неврозами [5].

В связи с социально-экономическими изменениями в стране и реформированием здравоохранения возросла потребность в краткосрочных, финансово рентабельных и в то же время эффективных методах краткосрочной психотерапии. Был разработан метод краткосрочной личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии, а также метод, сочетающий в себе теоретические основы и принципы интерперсональной и личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. Такая интеграция позволяет учитывать в лечебной работе факторы внутренней (интрапсихические механизмы) и внешней (психосоциальные факторы) детерминации функционирования личности, при этом психотерапевт получает возможность смещать акценты в переработке внутриличностных и/или межличностных проблем.

В связи с задачами повышения экономической эффективности лечения невротических расстройств (в частности, сокращением сроков лечения), появлением психотропных средств с избирательным действием на разные психопатологические проявления и с меньшим числом побочных явлений актуализировался вопрос о соотношении при лечении невротических расстройств психотерапии и фармакотерапии. Этим вопросам посвящены многолетние исследования С.В. Полторака [21].

В настоящее время развитие идей Б.Д. Карвасарского продолжают его ученики по всей стране и в отделении лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии неврологии им. В.М. Бехтерева, руководителем которого сейчас является ученица Бориса Дмитриевича — Татьяна Артуровна Караваева.

Анализ результатов проведенных исследований показал, что при изучении механизмов лечебного действия и методов оценки психотерапии необходимо учитывать взаимодействие многочисленных и многомерных переменных как психологического, так и биологического характера, поскольку изменения, происходящие с больным и являющиеся конечной целью психотерапевтического воздействия, относятся к различным уровням интеграции и функционирования организма и личности.

Серия исследований была посвящена изучению мишеней психотерапии невротических расстройств. С.В. Ляшковская, проведя глубокий анализ различных подходов к пониманию феномена «мишень психотерапии», разработала классификацию, которая включила в себя 5 основных групп психотерапевтических мишеней, и описала специфику каждой из выделенных групп: клинические психотерапевтические мишени (клинические проявления, симптомы); мишени, специфичные для индивидуально-психологических и личностных особенностей пациента; мишени, специфичные для психотерапевтического процесса; мишени, специфичные для микросоциальной ситуации; мишени, специфичные для психотерапевтического метода [8].

Было проведено изучение выбора мишеней врачами-психотерапевтами на разных этапах личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии пациентов с невротическими расстройствами.

Результатом серьезного исследования И.С. Лысенко стало выделение мишеней разного уровня и соответствующих им задач психотерапевтических интервенций для пациентов с невротическими расстройствами. На основании таких основных принципов системного подхода, как целостность, иерархичность, структуризация, множественность и системность, с помощью доказательных методов было выделено 3 основных уровня дезорганизации при невротических расстройствах: внутриличностный (психологический), социальный, симптоматический (психофизиологический) [19].

Проводилась работа по интеграции в личностно-ориентированную (реконструктивную) психотерапию приемов и методов из других направлений. Например, разработанный на основе психологии отношений В.Н. Мясищева, патогенетической психотерапии, личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии метод аналитико-катартической психотерапии — АКТА. Это краткосрочный метод терапии, целью которого является достижение катарсиса — феномена, при котором прежде подавленное психологическое содержание становится осознанным (в виде озарения) в результате предварительной внутренней работы по преодолению душевного кризиса. А.А. Александров разработал и описал этот метод, а Е.Г. Ильченко проводил диссертационное исследование, направленное на изучение эффективности АКТА в рамках индивидуальной психотерапии пациентов с невротическими расстройствами, оценивал динамику клинических проявлений, психологических параметров в ходе психотерапии и в катамнезе [3, 11].

Разрабатывались нозоцентрированнные мишенеориентированные стратегии и алгоритмы психотерапии. Например, при неврастении. На основании изучения психологических и клинических особенностей пациентов с неврастенией были выделены характерные мишени для психотерапевтического воздействия и разработан алгоритм групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии с интеграцией когнитивно-поведенческих приемов. Когнитивно-поведенческая психотерапия за счет акцента на мыслительную и поведенческую сферу позволяет в некоторой степени сократить сроки лечения [6].

Внедрялись новые организационные формы психотерапии. Был предложен краткосрочный вариант групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии при лечении больных с пограничными нервно-психическими расстройствами [1, 13]. Специфика данного метода заключается в использовании в краткосрочном, интегративном по своему содержанию, групповом методе технических приемов когнитивно-поведенческой и опытной психотерапии, а также модифицированных техник долгосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии, что способствует, при сокращении общих сроков лечения, сохранению его эффективности.

Проводились сравнительные исследования личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии с другими методами психотерапии при конкретных состояниях. Изучена сравнительная эффективность личностно-ориентированной (реконструктивной) и когнитивно-поведенческой психотерапии при тревожных расстройствах невротического уровня с инсомнией [14].

Эффективными оказались как когнитивно-поведенческая, так и личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия. Однако, улучшение состояния пациентов более выражено и более стабильно при проведении личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. Это обусловлено, в первую очередь, патогенетической направленностью терапевтического воздействия, затрагивающего когнитивную, эмоциональную, поведенческую сферы, разрешающего внутриличностные противоречия, лежащие в основе формирования невротических нарушений.

Ведущая роль в развитии психотерапии и медицинской психологии во второй половине ХХ века принадлежит Ленинградской — Санкт-Петербургской психотерапевтической школе, что объясняется ее историческими предпосылками, более интенсивным собственным развитием, близостью к динамическому направлению и более тесному сотрудничеству с зарубежными странами. И сегодня представители этой школы активно продолжают развитие психотерапии в России. А.В. Васильева, Т.А. Караваева подготовили новый учебник «Психотерапия», который включил в себя как традиционные представления, так и новые, современные разработки, опирающиеся на доказательные исследования и имеющие практическую направленность. Вновь возобновил работу Федеральный консультационно-методический центр по психотерапии МЗ РФ.

Борис Дмитриевич до сих пор остается в памяти современников выдающимся российским медицинским психологом и психотерапевтом, учеником В.Н. Мясищева, создателем Ленинградской — Санкт-Петербургской школы психотерапии. Его неуемный темперамент, желание раскрыть возможности каждого ученика, талант педагога и наставника, фанатичная преданность своему делу и требование того же от молодых врачей, трогательное стремление доказать любому новому сотруднику, что он способен стать замечательным врачом, ученым, преподавателем, вера в соратников делали каждого, кто общался с Борисом Дмитриевичем, лучше, способнее, инициативнее и пробуждали желание быть похожим на него, хотя бы отдаленно.

Литература

- Абабков В.А., Бабурин И.Н., Васильева А.В., Караваева T.A., Мизинова Е.Б. Алгоритм краткосрочной психотерапии, направленной на разрешение внутриличностных и межличностных конфликтов у больных с невротическими расстройствами. Методические рекомендации. СПб.: Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева. 2012.

- Абабков В.А., Васильева А.В., Казаковцев Б.А. Клиническая психотерапия в общей врачебной практике: коллективная монография. СПб.: Питер. 2010

- Александров А.А. Анализ аналитико-катартической терапии с позиций диалогического подхода. Вестник психотерапии. 2019; 69(74):13-29.

- Белогорцев Д.О., Васильева А.В., Караваева Т.А. Затяжные формы невротических расстройств ‒ актуальное состояние проблемы. Вестник неврологии, психиатрии и нейрохирургии. 2011; 8:35-41.

- Болезнь и здоровье, психотерапия и сопереживание: сборник научных трудов / авторы-составители: А.В. Васильева, Т.А. Караваева; под общей ред. Н.Г. Незнанова. 2-е издание, переработанное и дополненное. СПб.: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Алеф-Пресс». 2019.

- Васильева А.В., Вахренева О.А., Караваева Т.А. Сравнительный анализ психосоциальных характеристик пациентов с неврастенией и неврозоподобными резидуально-органическими расстройствами. Вестник психотерапии. 2014; 49(54):101-113.

- Васильева А.В., Караваева Т.А. Исследование особенностей клинического патоморфоза невротических расстройств в новых социальных условиях в связи с выбором психотерапевтических. Вестник психотерапии. 2009; 32(37):70-77.

- Васильева А.В., Караваева Т.А., Ляшковская С.В. Типология психотерапевтических целей и изменения состояния пациентов с невротическими расстройствами в ходе личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. Архивы психиатрии и психотерапии. 2017; 19(4):22-31. doi: 10.33396/1728-0869-2019-12-32-39

- Васильева А.В., Караваева Т.А., Мизинова Е.Б. Разработка конструкта внутренней картины болезни для оптимизации медико-психологической реабилитации. Экология человека. 2019; 12:32-39. doi: 10.33396/1728-0869-2019-12-32-39.

- Васильева А.В., Караваева Т.А., Полторак С.В. Затяжные формы невротических расстройств: клинико-психопатологические аспекты и вопросы терапии. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2012; 4:81-87.

- Ильченко Е.Г., Караваева T.A., Курпатов В.И. Показания к краткосрочной индивидуальной аналитико-катартической психотерапии больных с тревожными невротическими расстройствами на основе динамики клинико-психологических характеристик. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2018; 3(67):76-80. doi: 10.19163/1994-9480-2018-3(67)-76-80.

- Караваева Т.А., Васильева А.В., Подсадный С.А., Чехлатый Е.И. Вклад Б.Д. Карвасарского в развитие российской психотерапии и медицинской психологии. Медицинская психология в России: электрон. науч. Журн. 2016; 1(36) [mprj.ru]. Mprj; 2016 [процитировано 18 июля 2021]. Доступно: http://www.medpsy.ru/mprj/ archiv_global/2016_1_36/nomer04.php

- Караваева Т.А., Колотильщикова Е.А., Мизинова Е.Б. Изменение психотерапевтических и реабилитационных стратегий при лечении невротических расстройств в условиях социально-экономических перемен Часть II. Изменение психологических характеристик у больных с невротическими расстройствами в последние три десятилетия. Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2010; 3:62-64.

- Караваева Т.А., Михайлов В.А., Васильева А.В., Полторак С.В., Поляков А.Ю., Моргачева Т.В., Сафонова Н.Ю. Сравнительное исследование эффективности личностно-ориентированной (реконструктивной) и когнитивно-поведенческой психотерапии при тревожных расстройствах невротического уровня с инсомнией. Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2018; 118(4-2):60-66. doi: 10.17116/jnevro20181184260.

- Карвасарский Б.Д. Общемедицинское значение проблемы невротических расстройств. Российский психотерапевтический журнал. 2014; 1:12-21.

- Карвасарский Б.Д., Подсадный С.А., Чернявский В.А., Чехлатый Е.И. Жизнь и деятельность В.Н. Мясищева (к 120-летию со дня рождения). Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2012; 2:107-112.

- Колотильщикова Е.А. Обоснование психологических механизмов невротических расстройств. Вестник психотерапии. 2011; 39(44):64-78.

- Лим А.В., Исурина Г.Л. Особенности внутриличностных конфликтов и мотивационной сферы у больных с невротическими расстройствами. Научные исследования выпускников факультета психологии СПбГУ. 2014; 2:165- 172. doi: 2307-9215.

- Лысенко И.С., Караваева T.A. Определение психотерапевтических мишеней на основе особенностей мотивационных тенденций у больных с разными типами невротических расстройств. Вестник психотерапии. 2015; 53(58):7-19.

- Мизинова Е.Б. Изучение динамики экспериментально-психологических характеристик больных с невротическими расстройствами, существенных для понимания их биопсихосоциальной природы. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011; 12(114):205-211.

- Полторак С.В., Караваева Т.А., Васильева А.В. Изменение соотношения психотерапии и фармакотерапии при невротических расстройствах во второй половине ХХ и начале ХХI веков. Вестник психотерапии. 2013; 47(52):29-37.

Источник: Васильева А.В., Караваева Т.А., Мизинова Е.Б. Б.Д. Карвасарский и становление психотерапии, как самостоятельной специальности. Homo faber. К 90-летию со дня рождения // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В.М. Бехтерева. 2021. Том 55. №4. С. 122–130. doi:10.31363/2313-7053-2021-55-4-122-130

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать