Введение

Буллинг — психологическое или физическое давление, насилие, прессинг, третирование, запугивание, травля индивидуума другим индивидуумом или группой в ситуации, когда жертва не может себя защитить [4].

Целью подобных действий является физический или психологический террор для запугивания и подчинения себе индивидуума (жертвы), который по разным причинам обладает меньшим ресурсом или возможностями, чем буллер (обидчик), причем чаще всего психологическая составляющая поведенческой мотивации буллера является приоритетной по сравнению с материальной — для обидчика важнее унижение жертвы, чем вещественная выгода [3, с. 5].

Предпринимаемые специалистами усилия происходят на фоне возрастающей агрессии в детской среде. По данным Дэна Олвеуса (Dan Olweus) примерно 16% девочек и 17,5% мальчиков во всех развитых странах мира (за исключением Японии) два-три раза в месяц становятся жертвами буллинга независимо от того, в какой школе они учатся: дорогой элитной или бюджетной в социально неблагополучном районе. 7% девочек и 12% мальчиков сами являются инициаторами травли. Данные почти полностью совпадают в разных странах, включая Россию [3].

Наиболее травматичными последствиями буллинга является вовлеченность в процесс всего классного коллектива, что, зачастую, не осознается родителями и педагогами, несмотря на острую эмоциональную реакцию жертвы.

Латентность явления способствует пролонгированности психотравмы насилия, которая оказывает влияние на самооценку и психологическое здоровье взрослого человека. Агрессивное межличностное общение группы (или одного, двух ее членов, поддерживаемых группой) и одного ребенка часто скрыто от взрослых. Основными причинами латентности являются: неинформированность взрослых самими пострадавшими; стертый характер физических и душевных страданий; распространенность мифов в подростковой среде о норме насилия, культа силы; трансляция родителями своего опыта воспитания в агрессивной среде, навязывание СМИ силового способа решения конфликта как приоритетного и др.

Способствует распространенности буллинга в детской среде снисходительное отношение нашего общества к детской агрессивности. Полагая, что ребенок, а тем более подросток должен уметь «постоять за себя» в детском коллективе, взрослые часто не различают границ дозволенного, границ между «выяснением отношений» и откровенным насилием как преступлением.

Последствия буллинга травмируют психику ребенка, иногда трансформируя ее до патологических нарушений: неврозов, тиков, страхов и фобий.

Например, насмешки класса над особенностями речи ребенка вызывают стойкий страх ответа у доски, прогрессирующий в фобию общения; оскорбительные приставания и оскорбления в неформальном общении формируют страхи двора или улицы, блокирующие включенность во внеурочную деятельность. Эти страхи способствуют сокращению социальных контактов, изоляции ребенка, тем самым создавая «замкнутый круг» и провоцируя новый виток буллинга.

С точки зрения социальной значимости, переживаемое к себе подобное отношение у части пострадавших способствует возникновению у них по механизму компенсации социально-опасных форм поведения: насильственного по отношению к более младшим, суицидального, аддиктивного, саморазрушительного.

Существующие исследования по данной проблеме, в основном, содержат материалы, раскрывающие сущность явления буллинга в детско-подростковом сообществе как сложного психо-социо-культурного феномена, его типологии, психологической характеристике жертв и буллеров [1; 2; 11]. Значительное количество работ посвящено выявлению фактов буллинга в школьной среде (С. Кривцовой, Л. Петрашевской, Т. Мерцаловой), диагностическому инструментарию, технологиям вскрытия латентных фактов (Е. Муравкина, О. Журавская). Появились статьи и пособия, содержащие рекомендации по организации в школе системной антибуллинговой работы и поддержанию дисциплины в классе, где есть властолюбивые ученики — потенциальные буллеры [5; 8; 9].

Вместе с тем, вопросы практической работы по остановке и предотвращению школьного буллинга остаются открытыми. Крайне недостаточно описанных и внедренных технологий, практических приемов и упражнений по работе с буллерами и их жертвами, апробированных форм и методов профилактической работы.

Проект кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО» призван способствовать наработке практического педагогического опыта в вопросах снижения риска возникновения школьного буллинга в образовательных организациях Белгородской области.

На момент начала проекта была зафиксирована низкая информированность педагогов по теме: большинство из них не знали отличительных особенностей феномена школьного буллинга, смешивали его с ситуационной агрессией, хулиганством, драками и конфликтами между учащимися; не владели международной терминологией описания феномена буллинга, способами профилактики и купирования случаев. На наш взгляд, низкая превентивная грамотность специалистов является причиной того, что «часто школа, как организация не берет на себя ответственность за противостояние властолюбивому повелению учеников, в том числе, буллингу — травле» [3, с. 3].

Вместе с тем, актуальность выбранной авторами проблематики, подтверждается результатами выборочных исследований на момент начала проекта: 30% школьников Белгородской области испытывали страх оказаться жертвой буллинга; 22% сталкивались с агрессией в сети; 87,5% считали буллинг важной проблемой, требующей внимания и решения.

Амбивалентность феноменов в континууме «педагог — ученик», выявленных в ходе подготовительного этапа, обусловили необходимость разрешения возникших противоречий между запросами ученической среды и недостаточными ресурсами специалистов по их решению.

Цель исследования. Исследование проводилось с целью уменьшения количества образовательных организаций с высоким и средним риском возникновения школьного буллинга не менее чем на 10%, снижения количества детей, входящих в группу социометрического риска, в 22 районах Белгородской области к концу 2019 года не менее чем на 7%.

Материалы и методы исследования. Систематизирующей идеей проекта была мысль о корреляции составляющих школьной атмосферы (ША) и риска возникновения школьного буллинга. ША рассматривается как соотношение количества позитивных и негативных переживаний, связанных со школой у всех «жителей школы». На этот параметр, как ведущий в возникновении и развитии школьной травли, указывают ведущие зарубежные эксперты в этой области: Дэн Олвеус, Е. Руланд, П. Хайнеман, Т. Фалд, Д. Лэйн, А. Пикас [7; 10], которые давно и предметно занимаются этой проблемой.

Команда проекта, взяв за основу идею ведущего отечественного эксперта в области школьного буллинга С.В. Кривцовой [6] о 4-х параметрах ША, подвергла ее творческому переосмыслению, заменив 2 параметра из 4-х, предложенных С.В. Кривцовой, на более актуальные, с нашей точки зрения («Погода в учительской», «Традиции»), и адаптировав два оставшихся («Безопасность», «Интерес»). Был разработан авторский инструментарий для всех «жителей» школы: педагогов, учащихся разных возрастных групп, персонала школы.

В основу созданной системы профилактики лег основной документ проекта — Школьный комплекс действий (ШКД) как система профилактических мер, снижающих риск возникновения буллинга в школе. За его основу была взята идея С.В. Кривцовой о школьном плане действий (ШПД) «для построения конструктивных взаимоотношений с учеником, не только решающих проблемы дисциплины, но и являющегося темой общения с коллегами и родителями» [6, с. 37]. Данная технология фрагментарно применялась в отдельных школах РФ с 1995 года, «она помогала школе противостоять асоциальному, неприемлемому поведению учащихся» [3, с. 3]. На наш взгляд, превентивный потенциал этой технологии мог стать ресурсом для организации антибуллинговой работы в каждой школе. Разработанный командой проекта ШКД включал в себя 4 блока: «Жители школы», «Школьная политика», «Родители», «Ресурсы», каждый из которых был наполнен конкретной практической деятельностью.

Блок «Жители школы» предполагал проведение обучающих семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов на повышение компетентности педагогов и технического персонала школы. Для учащихся были организованы антибуллинговые акции, мероприятия на формирование навыков противостояния сетевой агрессии и буллингу в школе (парады школьных антибуллинговых правил, тренинги, психологические игры), распространены памятки. На протяжении проекта осуществлялась индивидуальная и комплексная поддержка группы риска, велась работа по сплочению классных коллективов. На заключительном этапе были проведены итоговая конференция и фестиваль сценариев антибуллинговых школьных мероприятий. Примечательным является тот факт, что в разработке сценариев авторами выступали школьники и студенты, что позволило сделать материалы более релевантными восприятию школьников.

В блоке «Школьная политика» разрабатывалась нормативная школьная антибуллинговая база, принимались классные правила; изменялась организация школьных дежурств со взятием под контроль «опасных мест».

В блоке «Родители» реализовалась сеть просветительских родительских всеобучей по повышению компетентности в области профилактики травли в классе, а также роли родительского сообщества в остановке классного буллинга. Проводились тематические городские родительские собрания, консультации, кризисные выезды по фактам буллинга.

В блоке «Ресурсы» проводилась работа по привлечению к реализации ШКД других служб: сотрудников УМВД для работы по правовому просвещению; врача-психиатра для участия в семинарах. Использовались ресурсы кино и литературы: организовывались зрительские конференции по фильмам «Класс», «Гадкий утенок», «Чучело», «Повелитель мух»; выставки книг на антибуллинговую тематику в школьных библиотеках; составлена и распространена копилка антибуллинговых флештренингов.

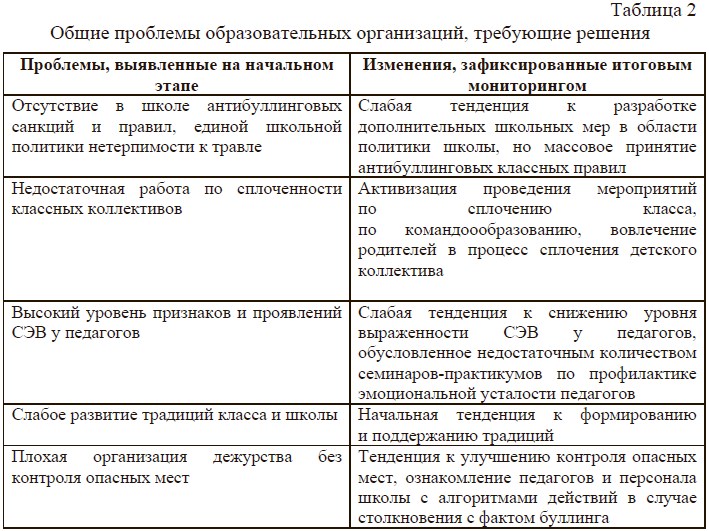

При проведении первоначального мониторинга было запланировано выявить «западающие» параметры по каждой школе и предложить индивидуальный маршрут работы. Но в ходе мониторинга ясно обозначились проблемы, общие для всех школ области: отсутствие нормативной антибуллинговой базы; недостаточная организация дежурства в «опасных» местах школы; недостаточная сплоченность классных коллективов; высокий уровень эмоционального выгорания педагогов. Наиболее проблемными во всех школах были параметры ША: «Погода в учительской» и «Безопасность», поэтому в дальнейшем работа велась по единому общему алгоритму, предоставленному школам в разработанном виде командой проекта в виде ШКД (Школьного комплекса действий) с незначительной конкретизацией каждым учреждением.

Результаты и их обсуждение

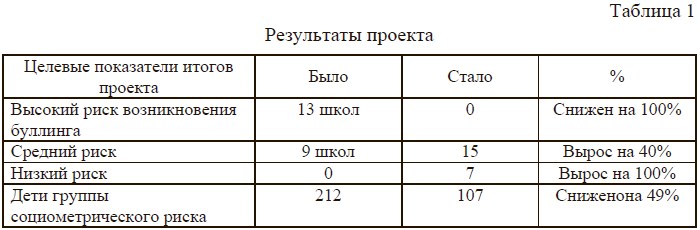

Целевые показатели итога проекта достигнуты:

- произошло снижение количества ОО с высоким и средним уровнем риска возникновения буллинга с 22 до 15%. Снижение произошло на 32% при запланированных 10%;

- произошло увеличение ОО с низким уровнем риска возникновения буллинга с 0 до 7%. На начальном этапе низкого риска не было зафиксировано ни в одной школе;

- произошло уменьшение количества детей группы социометрического риска на 49% при запланированных 7%.

Руководителем проекта доцентом кафедры психологии и дефектологии Кий Н.М. разработаны, изданы и распространены по школам области методические рекомендации для учителей «Профилактика школьного буллинга — технологии работы» (Белгород: типография «Графит», 2017. 58 с.).

Результаты исследования приведены в таблице 1.

Рост среднего риска возникновения школьного буллинга на 49% обусловлен тем фактом, что 6 школ с высоким риском перешли в группу среднего, что является позитивной тенденцией, хотя и не позиционировалось как задача проекта.

Удалось добиться положительной динамики (увеличение количества позитивных переживаний) по всем параметрам школьной атмосферы, особенно, по ведущему параметру «Безопасность», но остался высоким уровень количества негативных переживаний в параметре «Погода в учительской». Этот факт говорит о сохраняющемся высоком уровне эмоционального выгорания педагогов (СЭВ), психологической усталости, перегрузке. Учителя слабо владеют приемами самодиагностики и самопомощи при СЭВ, методами изменения своего эмоционального состояния, психологической разгрузки. Эти результаты должны будировать активность администрации и психологических служб школ на оказание практической помощи специалистам. Изменения требуются и в программах курсов повышения квалификации, причем акцент необходимо сделать на обучении педагогов практическим приемам саморегуляции эмоционального состояния, методам самопомощи.

Итоговый мониторинг показал, что произошли значительные изменения в компетентности педагогов по проблеме буллинга, при этом классные руководители и психологи оказались более мобильными и мотивированными, чем администрация школ. Они проявили заинтересованность и инициативу в создании антибуллинговой классной базы, в школах прошли «парады классных антибуллинговых правил», на фестиваль сценариев были представлены преимущественно классные, а не общешкольные мероприятия. Удалось преодолеть выявленную на первоначальном этапе слабую ориентацию педагогов на сплоченность класса как единой команды, но не удалось полностью преодолеть инерцию школы как единого коллектива в создании новых пунктов в школьных правилах, в уставах школ; доведении их до сведений учеников на общешкольных линейках, сайтах школ, школьном радио и иных каналах коммуникации.

Итоги проекта убедительно демонстрируют, что педагогами и родителями уже осознается факт роли школьного буллинга в снижении учебных показателей класса: не игнорируется связь сплоченности класса с риском возникновения школьной травли; пришло понимание, что моральный климат класса, позитивная атмосфера школы является самой эффективной профилактикой. Все эти позитивные изменения улучшают в целом «организационную структуру школы как стиль взаимодействия администрации и педагогов с учениками и родителями, способы решения типовых школьных проблем, регламентирующих неприемлемое поведение и правила реагирования на случаи насилия» [6, с. 3].

Достижение значительных результатов в области просвещения педагогов и родителей, изменение в целом общественного мнения о школьной травле в родительском и педагогическом сообществе Белгородчины считаем главным положительным результатом проекта.

Отличительной особенностью было расширение географии проекта на стадии реализации. Кроме запланированных семинаров, родительских всеобучей были проведены дополнительные городские родительские собрания в Старооскольском, Новооскольском городских округах, Корочанском районе, Шебекинском, Яковлевском, Белгородском, Губкинском, Алексеевском городских округах, Тавровской школе, лицее №32, 2 гимназии, 7, 15 школах г. Белгорода, что позволило включить в антибуллинговую работу значительную часть родительского сообщества области.

Руководителем проекта был проведен мастер-класс на психологической ассамблее для участников из гг. Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, что помогло обменяться опытом решения подобных проблем в других регионах.

В ходе работы над проектом было совершено 5 выездов в образовательные учреждения области с целью купирования случаев травли. Команда проекта столкнулась с непримиримой позицией родителей, которая менялась после полученных знаний о последствиях травли для всего классного коллектива, а не только жертвы, что позволило сделать вывод о высокой эффективности метода психологического просвещения в формировании феномена «ответственного родительства». Была проведена 21 дистанционная консультация по выявленным фактам травли.

Привлеченные к работе в проекте студенты психологического факультета НИУ БелГУ провели более 60 тренинговых занятий для учащихся школ города и Белгородского района. Так, в СОШ №15 «Луч» было проведено 17 тренинговых занятий «Твоя онлайн-репутация» по профилактике кибербуллинга для учащихся 5–8-х классов. В лицее №32 проведено более 20 антибуллинговых игр «Школьный квест» для учащихся начальной школы и тренинговых занятий по профилактике кибербуллинга со старшеклассниками. Подобные занятия были проведены в Тавровской СОШ, СОШ №1 г. Строитель, гимназии №2, СОШ №7 и других.

По итогам всероссийской научно-практической конференции с международным участием издан сборник, где кроме 4 стран и 7 регионов, участвовали и подростки Белгородской области, г. Москвы, г. Петропавловска-Камчатского. Так, ученик 10 класса школы №15 г. Белгорода Опаленик Богдан рецензировал памятку для подростков по профилактике кибербуллинга, принял участие в конференции и провел в своей школе занятие для сверстников по сетевой безопасности как антибуллинговом ресурсе. Ученица 7 класса гимназии №12 г. Белгорода Плесовских Катя написала статью о типологии буллинга для подростков, которая была помещена в сборник по итогам конференции.

Разработанные техники, методики, алгоритмы работы со случаем, сборники флештренингов будут в рамках постпроектной деятельности обобщены в методический пакет и распространены по школам области.

Заключение

В результате реализации проекта был сделан вывод, что система работы в школе, организованная в виде ШКД, достаточно эффективна. Наряду с целевыми показателями проекта на первоначальном этапе были выделены общие проблемы образовательных организаций, требующие решения. Они систематизированы нами в таблицу 2.

На заключительном этапе были выяснены наметившиеся тенденции в их решении. К сожалению, речь может идти только о тенденциях, но не о качественном и окончательном решении этих проблем. Поэтому основным уроком проекта будет являться осознание педагогическим сообществом необходимости продолжать работу в данном направлении: углублять и укреплять наметившиеся позитивные тенденции.

Рекомендации:

- Организация помощи педагогам в превенции СЭВ с акцентом на обучении практическим приемам саморегуляции эмоционального состояния. Включение в курсы повышения квалификации всех кафедр тематического мастер-класса, разработанного кафедрой психологии и дефектологии.

- Изменения в порядке распределения стимулирующих надбавок педагогам: включение показателя работы по сплочению классного коллектива, созданию позитивной школьной атмосферы (ША) как главного ингибитора риска школьного буллинга.

- Разработка и включение в программы курсов повышения квалификации темы по формированию цифровой грамотности дошкольников с целью ранней профилактики кибербуллинга.

Литература

- Глазман О. Л. Психологические особенности участников буллинга / О. Л. Глазман // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. — 2009. — №105. — С. 159–165.

- Кон И. С. Что такое буллинг и как с ним бороться? / И. С. Кон. // Семья и школа. — 2006. — №11. — С. 15–18.

- Кривцова С. В. Модель работы по противодействию буллингу на основе взаимодействия образовательного учреждения и общественных институтов / С. В. Кривцова. — Москва : МГУ, 2013. — 56 с.

- Кривцова С. В. Буллинг в школе vsсплочение неравнодушных. Организационная культура ОУ для решения проблем дисциплины и противодействия насилию / С. В. Кривцова. — Москва : ФИРО, 2011. — 119 с.

- Кривцова С. В. Тренинг «Учитель и проблемы дисциплины» / С. В. Кривцова. — Москва : Генезис, 1997. — 11 с.

- Кривцова С. В. Вместе против насилия в школе. Организационная культура школы для профилактики насилия в ученической среде : практическое пособие для педагогов и администрации образовательных организаций / С. В. Кривцова. — Москва : Русское слово, 2018. — 88 с.

- Лэйн Д. Школьная травля (буллинг) / Д. Лэйн // Детская и подростковая психотерапия под ред. Д. Лэйна, Э. Миллера. — Санкт-Петербург : Питер, 2001. — С. 240–276.

- Мерцалова С. Т. Насилие в школе: что противопоставить жестокости и агрессии? / С. Т. Мерцалова // Директор школы. — 2000. — №3. — С. 25–32.

- Школа без насилия : методическое пособие / под ред. Н. Ю. Синягиной, Т. Ю. Райфшнайдер. — Москва : АНО «ЦНПРО», 2015. — 150 с.

- Рулан Э. Как остановить травлю в школе / Э. Рулан. — Москва : Генезис, 2012. – 165 с.

- Ушакова Е. Буллинг — новый термин для старого явления / Е. Ушакова // Директор школы. — 2009. — №6. — С. 84–87.

Источник: Кий Н.М., Медведева С.М., Мин Л.И. Реализация системы профилактики школьного буллинга в образовательных организациях Белгородской области // Вестник Белгородского института развития образования. 2020. Т. 7. № 3 (17). С. 103-114.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать