«Психологическая газета» продолжает серию публикаций участников рабочей группы по разработке законопроекта «О развитии психологической помощи в Российской Федерации» при Экспертном совете при заместителе Председателя Государственной Думы В.А. Даванкове.

Публикуем текст выступления А.Г. Шмелева, доктора психологических наук, заслуженного профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, научного руководителя центра «Гуманитарные технологии». Выступление состоялось 28 июля 2025 года в ходе встречи рабочей группы по обсуждению законопроекта.

***

Приведу обоснования, почему, я считаю, необходимо упомянуть в законопроекте квалификационный экзамен.

Без внедрения этой системы, которую я условно назвал квалификационный минимум, не будет условий для продуктивной конкуренции.

До работы традиционных комиссий по анализу письменных или устных кейсов нужно, чтобы квалификационный минимум участники прошли по теоретическому первому разделу на уровне не меньше 50% правильных ответов (не ниже оценки «удов.»), такой очень мягкий на самом деле критерий. Тест направлен в основном на отсев совсем-совсем неподготовленных. И не ниже должен быть уровень 70%, по-моему, по тем разделам, которые я назвал «стандарты практики».

Был проведен опрос для подписчиков моего блога, там 75% проголосовали «за». В «Психологической газете» обратная пропорция: там 65% против самой идеи такого квалификационного экзамена. Что за этим стоит, на мой взгляд? Моя интерпретация, вы можете с ней не согласиться. Протестуют против такой формы контроля, особенно в тех случаях, когда она проводится добровольно, чаще те люди, которые низко оценивают свои шансы на успешную борьбу.

Все очень просто, протестуют люди неподготовленные. Для подготовленных это выигрышная форма наконец добиться справедливости, потому что они потратили в своей жизни время на подготовку и хотят, чтобы результаты этой подготовки стали публичны в какой-либо форме.

Мы сеем несправедливость, если уравниваем подготовленных и неподготовленных. Неподготовленные должны немножко подготовиться.

Сакраментальный вопрос, который постоянно повторяется при обсуждении этой тематики. А судьи кто? Почему этот вопрос все время задается. Моя интерпретация: его задают, как правило, люди, которые никогда в своей жизни ни в какой роли, ни в роли участника, ни в роли, тем более, автора, эксперта, организатора, не участвовали в современных онлайн-экзаменах, где из большого банка заданий случайно формируется вариант и очень трудно подобрать шпаргалку.

Они этого не знают и задают все время вопрос «а судьи кто», потому что имеют в виду экзамен, где субъективизм комиссии действительно очень велик. А мы в случае экзаменов, онлайн-экзаменов, совсем другую технологию имеем в виду.

Речь идет о том, чтобы люди хотя бы на добровольных условиях, на максимально безопасных для себя, один раз попробовали. Все, кто хотя бы один раз попробовал, от патологического страха избавляются и понимают, что технология работает на их объективную самооценку и делает ее более адекватной, профессиональной самооценкой.

Все конфликты и примеры непродуктивной конкуренции возникают на фоне неадекватной самооценки, неадекватных амбиций и так далее. Это моя психологическая теория конкуренции. Когда амбиции не соответствуют возможностям человека, возникают феномены непродуктивной конкуренции.

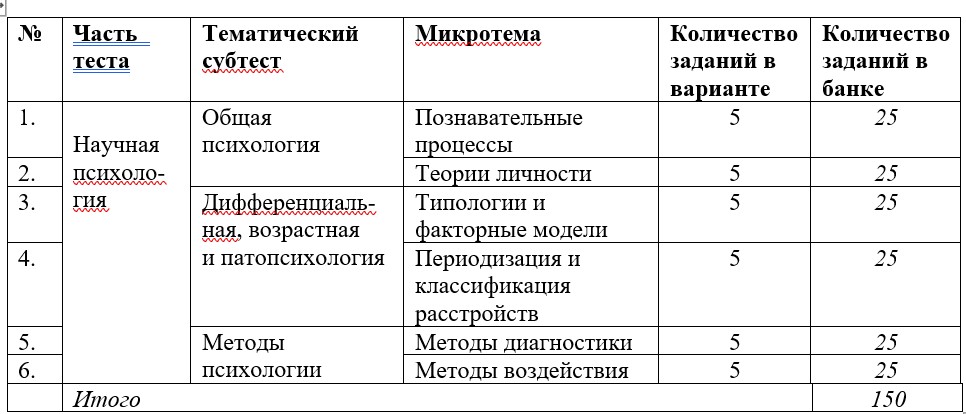

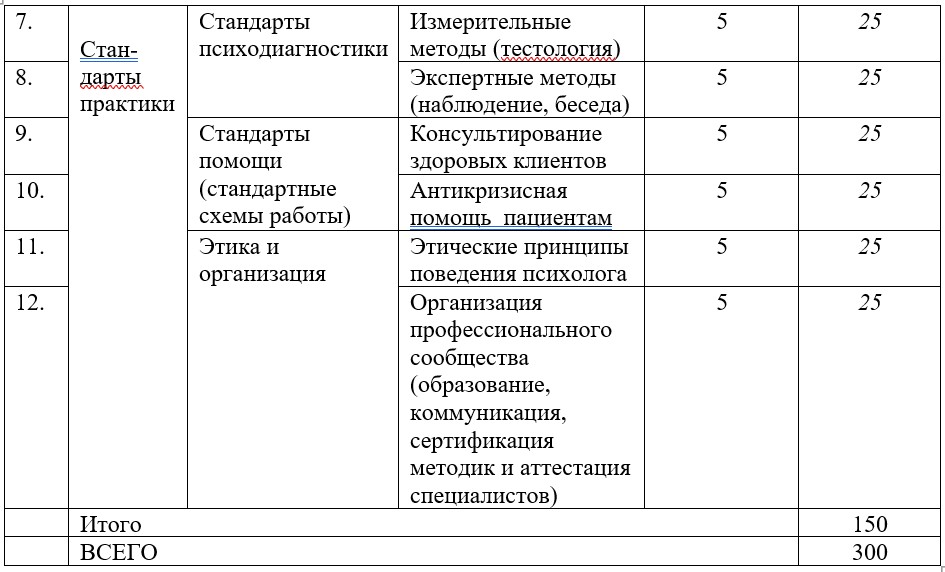

Возможная структура теста:

Что же такое добровольный онлайн-экзамен и мягкий рейтинг?

- Экзамен КВАЛИМИН должен проводиться 2 раза в год по всей стране в один день и час, как «психологический онлайн-диктант».

- Участие — добровольное! Участник видит себя в рейтинге под личным ИД-номером.

- Участник решается заменить ИД-номер на ФИО, если только сам доволен своим результатом.

- Участники, которые отвечают слишком быстро, атипично и показывают слишком высокие результаты, обязаны пройти прокторинг — контрольное тестирование под видеонаблюдением.

Конечно же, в банк заданий со временем мы должны ввести кейсы. Сейчас в той структуре теста, который я предлагал, кейсов не было. 300 заданий в банке мы можем создать к первым сезонам примерно за полгода или при оптимальном положении вещей, наличии спонсоров и быстром формировании коллектива экспертов — за три месяца.

А кейсы нереально создать за один сезон. Это двухлетний цикл. Технологии похожи на отбор тестовых заданий, но имеют свою специфику. Тут очень сложно подобрать разумным образом критериальные шкалы, чтобы люди согласованно их трактовали, и кейсы были максимально содержательными, неформальными. Для этого придется использовать и возможности современных нейросетей, которые нам нагенерят наполовину полезный, наполовину вредный материал. Экспертные коллективы нужны для отсева этих вредных материалов.

На мой взгляд, не обойтись без формулирования в качестве рабочей некой концепции, которая обосновывает, какие критерии мы должны сформулировать для оценки кейсов.

Это, мне кажется, должно быть привязано к видам и типам оказания психологической помощи.

Я назвал такую модель семи уровней оказания психологической помощи словом «Октава».

1. Выслушать — роль психолога-ассистента (ассистирование — это пассивная помощь самого низкого уровня). Это нота «до».

2. Понять — роль психолога-интерпретатора. Он своими словами излагает проблему клиента и тем самым снимает стресс «одиночества перед неразрешимой проблемой». Это нота «ре».

3. Поддержать — роль психолога-резонатора (он входит в эмоциональный резонанс с клиентом, но снижает деструктивность вибраций, его можно другими словами назвать «симпатизатор», «эмпат» и т.п.). Это эмпатия, передача эмоционального убеждения, что все еще можно поправить. Это роль утешителя. Это нота «ми».

4. Проанализировать — роль психолога-аналитика, способного разглядеть и выделить слабые и сильные стороны, выявить скрытые резервы. Это нота «фа».

5. Спроектировать — роль психолога-синтезатора (композитора или архитектора). Который проектирует новый жизненный сценарий. Это нота «соль».

6. Наставить — роль психолога-режиссера (наставника, коуча), который делает новый жизненный сценарий понятным, доступным для исполнителя, руководит овладением новым сценарием. Это нота «ля».

7. Воодушевить — роль психолога-мотиватора (промоутера, эмоционального инвестора). Он одновременно инвестирует свою эмоциональную энергию и в человека, и в новый сценарий его жизни. Ради завершенности «музыкальной метафоры» можем назвать эту роль психолога – ролью дирижера. На этом уровне психолог начинает управлять процессом «исполнения сценария». Это нота «си».

Да, коллеги, можно не упоминать, как предлагал Борис Сергеевич Братусь, никакой квалификационный экзамен в законопроекте и никого не пугать... Но, по моему убеждению, это будет шаг назад, который консервирует социальную беспомощность квалифицированных психологов с современным мышлением, беспомощность перед нашествием самоучек-кустарей, не имеющих ни базового образования, ни достаточно развитого методического интеллекта, необходимого для реализации простейших алгоритмов профессиональной коммуникации.

Отсутствие экзамена в законе гарантирует продолжение фазы застоя с признаками анархии и помешает выделить и поддержать передовые образцы, мешает создать условия продуктивной конкуренции и развития.

.jpg)

Любопытная с перспективы Бессознательного эта потребность - обязательно кого-нибудь "проэкзаменовать" со стороны авторов, которые сами же эти экзамены и придумывают, сами же их продвигают и, похоже, видят сами себя в роли "оценщиков"...

Ирина, а вот и "не сами". То есть, Вы ненароком попадаете, извините, пальцем в небо. Ибо все известные вам модели подготовки и проведения экзаменов заставляют Вас ошибаться. Но технология подготовки современных банком тестовых заданий совершенно иная! - Она основывается на привлечении десятков независимых экспертов.

ВОПРОС: хотите стать таким экспертом? - Подавайте свою заявку на участие прямо здесь! Тогда Вы, будучи соучастником большого авторского коллектива, сможете "изнутри прочувствовать", как Вы сегодня заблуждаетесь.

Впрочем, в любом случае спасибо Вам за активное участие в обсуждении. Хотя... я тоже умею вскрывать "бессознательные мотивы" - этому нехитрому "псевдонавыку" студенты психфака обучаются где-то еще на третьем курсе, как я помню :)

, чтобы комментировать

Вообще все специалисты психологи сдавали квалификационные экзамены в ВУЗах. И на их основании им выдавали диплом. И многие сдавали эти экзамены ещё тогда, когда не было тестовой системы. То есть экзаменационной комиссии, которая принимала решение о соответствии квалификации и выдачи диплома. Есть ведь закон об образовании. Таким специалистам тоже предлагается сдавать такой экзамен? Они безусловно его сдадут. Но мне кажется чувствовать они себя при этом будут мягко говоря некомфортно. Но это просто личное мнение.

Оксана Владимировна, спасибо за Ваше личное мнение. Вы правы, что дипломированным специалистам в большинстве своем НЕ очень понравится перспектива сдавать какие-то еще экзамены в своей жизни. Типа... жили без этого и так хорошо было. Даже не понравится в том случае, если в законопроекта будет объявляет длительный многолетний период, когда такой экзамен будет для ВСЕХ делом совершенно добровольным: не хочешь, не сдавай!

Но... давайте рассуждать с ВАми логически. Повышать свою квалификацию ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ периодически должны? - Да, должны. А как измерить эффективность такой работы? - Через количество прослушанных часов? - Не смешите меня, как говорится.

Такими идеями вы не только ставите под сомнение квалификацию специалистов, которые получили высшее образование, но и авторитет самих вузов, которые выдают дипломы, организуют курсы повышения квалификации и следят за стандартами подготовки.

Если вам не нравится качество обучения специалистов — начните с системы образования: закройте «шарашкины конторы», которые раздают свои «филькины грамоты» каждому подряд. Но, как видно, вас в первую очередь интересуют не эти псевдообразовательные организации, а сами специалисты. Давайте зададимся вопросом — почему?

Возможно, потому что, во-первых, часть таких организаций работает и зарабатывает под покровительством ваших же коллег. А во-вторых, на самих специалистах можно заработать дважды, верно? Сегодня они «добровольно» платят, а завтра уже нет — но за умеренную плату их «подучат», и экзамен они сдадут.

И ведь вы, как составитель тестов и участник всевозможных комиссий, в этой системе играете далеко не последнюю роль.

Давайте рассуждать логически, Александр Георгиевич, да. Если речь идет о реальном повышении квалификации, а не о формальной бумажке в духе "слон плохой, справка хороший", то практикующие психологи развиваются в тех направлениях, которые им интересны. Которые вызывают отклик. И оценить развитие психолога в той или иной теме обучения могут представители соответствующей модальности. И уж точно не безликие стандартизированные тесты. Просто одно дело однократное тестирование для всех без исключения психологов с любыми формами образования, как я писал в комментарии ниже. И совсем другое - тут я получше вчитался в суть того, что вы предлагаете - обязывание психологов тестироваться вашим тестом два раза в год? Два раза в год, я ничего не перепутал? Тогда, как раз, часы больше и подходят. Потому что ни в каком тесте всю палитру возможного обучения раз в полгода не охватишь. Знания детей от введения огэ и ЕГЭ никак не углубились - а именно эти примеры просятся в аналогию вашей идее тестирования раз в полгода. Кстати, вы упомянули о спонсорах. Правильно я понял, получается, по сути, вы продвигаете внутри группы законопроекта детище своей лаборатории? И хотите получить на это госконтракт? Если я все верно понял, то вами же может двигать конфликт интересов.

Павел Юрьевич, но спасибо, что сформулировали очень ясным образом, как Вы поняли мое предложение. Увы, теперь ясно, что Вы поняли его НЕПРАВИЛЬНО. Вовсе не 2 раза в год! Это просто возможность у человека сдавать 2 раза в год (а не один раз в год, как ЕГЭ). А может практический психолог и вообще ни разу не сдавать такой экзамен - просто не попадет в соответствующий реестр со своим результатом такого экзамена, только и всего! Консультируй, пожалуйста, но только ты НЕ прошел добровольный экзамен, официально утвержденный Ассоциацией психологов.

Срок действия "бумажки"? - А нет этого срока вообще. Ни пятилетнего, ни десятилетнего! Почему? - Потому что экзамена КВАЛИМИН - это добровольное мероприятие. В нем будут принимать участие только те, кто будет считать его ВАЖНЫМ для себя и для своих клиентов, кто считает, что ему нужно показать, какими ОБЩИМИ знаниями и ОБЩИМИ принципами работы он овладел. Просто клиенты будут видеть в открытом реестре, что срок с годами немножко...гм... устаревает, что обновленную версию специалист не торопится пройти...

К Вашему сведению: я предвижу, что если это решение будет все-таки принято и этот проект будет-таки поручен моему Центру "Гуманитарные технологии" (ассоциация может поручить вовсе другому), то этому нашему центру придется датировать его подготовку и проведение из... своих средств (как бы целиком финансировать не пришлось!). Ибо первая попытка (в отличие от второй в течение года) должна быть вообще БЕСПЛАТНОЙ (!) - таков результат проведенного мной опроса, такого мнение сторонников этого проекта, таково и мое убеждение тоже. А совершенно других источников дохода у нашего Центра, извините, пока еще хватает. Хватало 35 лет без такого экзамена и хватит, даст Бог, еще столько же :)

Алексей Александрович, вы ошиблись в своей догадке. Лично я никогда не входил в какие-либо комиссии, которые занимались аккредитацией образовательных психологических учреждений (специализаций). Считаю, что эти комиссии работали БЕСПРИНЦИПНО.

Да, Вы правы в том, что авторитет определенных таких учреждений требует НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКИ, но это вовсе не основная цель такого экзамена! Главное - выявить наиболее сильных, уверенных в своих знаниях и умениях специалистов, готовых их и наращивать, и .. ПЕРЕПРОВЕРЯТЬ. Такие специалисты и должны стать "положительным примером" - для остальных - тех, которые будут изыскивать всевозможные аргументы, чтобы избежать перепроверки. Даже такой, которая гарантирует анонимность результатов!

Прошу также обратить внимание на ваш "метод критики". Вы не столько критикуете саму идею, сколько пытаетесь распознать скрытые морально-осуждаемые мотивы у ее автора. Например, не вчитались, что предлагается БЕСПЛАТНЫЙ экзамен (первая попытка бесплатная!).

Александр Георгиевич, услышал свое неточное понимание, да.

Услышал также, что только первая (!!!) попытка бесплатная))

Вы несколько раз упомянули в комментариях, что видите корни сопротивления в том, что психологи боятся. А реальность значительной части коллег в том, что они регулярно работают под супервизиями. Индивидуальными и групповыми. Супервизоров выбирают сами, по отклику человек-человек. И, вот, вы предлагаете с этим тестированием мотивировать себя тем, что это повысит какую-то мою профессиональную самооценку. Ну простите, пожалуйста. Супервизоров своих я знаю, а составителей тестов нет. Вряд ли их мнение для меня будет каким-то подкрепляющим самооценочно. Хотя, я понимаю, что вы о базе университетских знаний говорите. Но конкуренция и развитие реально происходят в рамках модальностей и ассоциаций.

Насчет клиентов. Если мы про частную практику, то "клиенты голосуют ногами", все же, больше. Хотя и многие сейчас смотрят на образование. Ну так его легко проверить - несколько, как минимум, есть крупных площадок.

Просто есть ощущение скользкой дорожки. Именно хорошо зная особенности нашей бюрократической машины. По отдельности все милейшие люди, а вместе генерируют перманентное "рождение шлагбаума". Сегодня просто добровольный тест. В первый раз бесплатный)) Потом в молниеносных "втором и третьем чтениях" пристегнут к этому обязанность участвовать в "разговорах о важном" и хоровое пение песни "Конь"))

А ведь реально, все дело в качестве подготовки. Ну не знают многие психологи ни основ общей, возрастной, социальной психологии, ни методологии психодиагностики... Достаточно посмотреть публикации и становится видна диагностическая компетентность психологов - ведь огромное количество исследований проведено диагностически неинформативными и содержательно некачественными методиками - "СПА" (К.Р. Роджерс и Р.Ф. Даймонд) , "СОП" (А.Н. Орел), «СДП» Э.В. Леус, А.Г. Соловьев), Опросник родительского отношения (А.Я.Варга и В.В.Столин), методика (во всех вариантах адаптации и модификации) А.Басса-А.Дарки, и множеством других. Парадоксально, но даже статусные специалисты (кандидаты, доктора наук) не умеют оценивать качество измерительных психологических процедур - и какой помощи от них можно ожидать? Ятрогенной, фиктивной, искаженной? Но не качественной и адекватной - это уж точно.

То самое пресловутое Социально-психологическое тестирование, которое в принудительном порядке обязывают проводить во всех типах образовательных учреждений, разрабатывали как раз профессиональные психологи и даже грант получили. А теперь работают над созданием еще одного диагностического шедевра и тоже по гранту.

Так что начинать надо действительно с системы образования и Министерств, под чьей эгидой находятся образовательные учреждения.

Здравствуйте, Ольга. Вы, конечно, правы, что корень зла - в том, что очень низкая методическая компетентность наблюдается на самом верху нашей...гм... экспертной пирамиды в психологии. Как результат: я не могу добиться даже упоминания термина "психологическая диагностика" в законопроекте. Как будто такой отрасли в психологической науки и практике не существует вовсе! Спасибо за вашу реплику.

Доброго дня Александр Георгиевич.

Чего доброго ждать от будущего закона, когда уже имеющиеся законы и нормативные акты для сферы образования вызывают, как минимум, полное недоумение по поводу компетентности Министерств и тех, кто пишет эти все документы и акты. Например, введение иностранного языка со 2 класа просто ужасает вопиющеим нерофессионализмом законодателей - - ведь это прямое свидетельство их незнания психофизиологии детского развития (мнений ученых, они, видимо не учитывают, т.к. цель - продемонстрировать сибурде). а уж иняз для детей-логопатов (с ТНР) - это вобще беспредел. Но больше всего мне понравилась программа для коррекционных учреждений. Согласно программе (официальный министерский документ), моя внучка с этого года должна овладевать компьютерной грамотностью, освоить принтер - как это все будет делать и учитель, и ребенок, у готорого основной диагноз синдром Ретта (и ряд сопутствующих) - она не разговаривает, обслуживать себя полностью не может - ну какой ей принтер. Когда проходим реабилитацию, я педагогов и психологов прошу, чтобы не учили включать печку , электроприборы и открывать/закрывать дверь - это очень опасно для таких детей.

Поэтому надеяться, что закон будет реально функциональным и безопасным, невозможно, и места диагностике в нем точно не будет - особо-то, кроме вас, да еще пары-тройки специалистов, эту компетентность и оценить то некому. А раз верхушка этим не владеет, то диагностика опять окажется вне поля профессиональной значимости.

, чтобы комментировать

"Упомянуть" ...

Автор точно над законом работает?

"Опрос подписчиков моего блога"...

Тот же вопрос: автор точно над законом работает?

Я могу ошибаться, но кажется, что не хватает законодательной нормы "не тушкой, так чучелком; не чучелком, так упоминанием"

Виктория Викторовна, спасибо Вам за ценную подсказку - образ "чучелки". Вспомнился фильм "Чучело"...

Вы, как я понимаю, выступаете за то, чтобы квалификационный экзамен стал обычным публичным экзаменом - обязательным для всех и с обязательным разглашением его результатов, так? :))) Вот это будет по-нашему - в соответствии с российскими традициями "плотной работы над законопроектом", так? Читали уже версию законопроекта от Кузнецовой?

Мой комментарий был против размытых понятий в законе.

Но раз уж вы сказали про непубличность и необязательность, то тем более возникают вопросы о месте такого действа в законе?

Допустим, я сдала ваш экзамен и что тогда дальше?

Виктория, отлично, что Вы допустили вдруг такую возможность "я сдала ваш экзамен". Вот тут возникает для вас такая развилка:

а) Если Вы считаете, что ваш результат вполне приличный, то Вы САМИ открываете его для публичного доступа.

б) Если Вы считаете, что ваш результат пока слабоват, то Вы сохраняете его конфиденциальность. Это будет просто информация для Вас, которая возможно вдохновит Вас на изучение некоторых эталонных текстов - тех, на которых базируются вопросы этого экзамена.

Спасибо за ответ! Но вопрос был в другом. Что дальше: какая выгода? Меня возьмут куда-то на работу?

Моих клиентов моя ученая степень даже не интересует. Они платят за результат. Моим более молодым и не остепененным коллегам иногда платят еще и больше, чем мне.

Я свое время на экзамен зачем потрачу?

Виктория Викторовна. Я еще раз пытаюсь Вам объяснить, делая такое допущение, что Вы задаете реальные, а не риторические вопросы (за которым скрывается на само деле ваше априорное несогласие со мной).

Наличие у Вас в публичном реестре данных о высоком результате сданного Вами экзамена будет говорить вашим клиентам о следующем:

1) Вы включены в работу профессионального сообщества и уважаете его ценности и принятые в нем процедуры аттестации специалистов.

2) Вы обладаете достаточной уверенностью в своей профессиональной подготовке, чтобы добровольно сдавать квалификационные экзамены и получать вполне приличные результаты. То есть личностная смелость у Вас подкрепляется высокой обучаемостью и требовательностью к себе.

3) Вы отличаетесь в лучшую сторону от тех исполнителей услуги, которые не могут похвастаться ни первым, ни вторым.

Многие потребители у нас не читают на товарах надписи, в которых производитель и контролирующая организация их явно предупреждают, чем натуральный продукт отличается от его имитации. Но так себя ведут не все потребители. Появляются и такие грамотные, которые читают. Их доля будет расти.

Для этих трех пунктов, предлагаемый экзамен должен иметь высочайшую репутацию. То есть, сдавшие его люди должны выделяться на общем фоне своей профессиональной успешностью. И так должно происходить много лет подряд. Тогда - да, это будет и отличать, и говорить о ...

Может я просто не знаю, и у предлагаемого экзамена уже есть такая репутация.

, чтобы комментировать

Вот в медицине и др. областях, я уж не говорю про близкую мне атомную энергетику такие проверки знаний существуют, и ничего...

Бедный Александр Георгиевич, такое ярмо на весь профессиональный корпус нацепить... ох, проклянут вас вольнолюбивые "повелители душ". )

, чтобы комментировать

Александр Георгиевич, приветствую! Поддерживаю идею единого квалификационного экзамена для психологов, по аналогии с экзаменом при акредитации клинических психологов для работы в медицинских учреждениях. Все сдают и ничего, никто не возражает. Но есть два замечания.

Во-первых, стандарты подготовки психологов. Приведенный вами перечень дисциплин для оценки доступен не во всех вузах до сих пор к сожалению. Очень вольно трактуется как сам набор дисциплин так их наполнение. Учебники, смею заметить, тоже разнообразны. Мне кажется важным еще раз провести стандартизацию учебных программ и выработать единые требования к подготовке психологов.

Во-вторых, не все психологи занимаются терапией. Есть психологи второй октавы, святые подвижники до сих пор занимающиеся наукой, прикладными задачами, где возможно такая оценка не требуется. Нужно определить в таком случае категории психологов, подпадающих под требования к квалификационной оценке (аттестации) - я бы так назвал эту процедуру по аналогии с гос.чиновниками, учителями и медиками. Наверное странно будеть видеть Вас или Бориса Сергеевича, тянущих билеты по экспериментальной психологии. В целом, как в случае и с законом о психологической деятельности, "дьявол в деталях"."

Павел, спасибо Вам за моральную поддержку! Согласен с Вами на 100%, что "дьявол в деталях". Вот поэтому я письменно попытался втащить в законопроект немало таких "деталей". А именно - возможность анонимного участия и добровольного опубличивания результатов!

, чтобы комментировать

Не вижу смысла в квалификационном экзамене, кроме как одни будут оценщиками другим. При этом интересно, что профессии психолог, на мой субъективный взгляд, свойственна безоценочность, а не стремление оценивать. Оценивать - это про профессии преподавателя или судьи. А почему бы не начать с того, чтобы сначала экзаменовать тех, кто обучает и принимает квалификационные экзамены?! Эта инициатива субъективно воспринимается как продвижение услуг, связанных с обучением и экзаменами. И пару слов про то, что экзамены - это тоже встреча с субъективными представлениями. Лично я во время обучения сталкивалась с разными подходами, представлениями и формулировками и был не из приятных опыт, когда мой ответ - я указала в качестве диагностической методики клиническое интервью по Кернбергу - не устроил того, кто оценивал, вот прям о разных представлениях о том, что является стандартом, я сейчас говорю. Это я к тому, что формулировки и представления о стандартных способах, моделях и стандартных чего-нибудь там еще должны начинаться не экзамена отучившихся за свои деньги, не за бюджетные, людей, а с формирования этих самых стандартов, реформирования, если нужно, подготовки специалистов, тестирования, если нужно, преподавателей.

, чтобы комментировать

Екатерина Владимировна, здравствуйте. Возможно, что Вы удивитесь, но я с Вами совершенно согласен, что корень зла лежит в несовершенных стандартах образования, которые допускают слишком широкий разнобой и в содержании, и в уровнях подготовки. Но... в отличие от Вас я НЕ вижу возможности всерьез начать работу над стандартами, не опираясь на... ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ от людей, которые занимаются практикой - оказанием реальной помощи. По моему убеждению, именно ДОБРОВОЛЬНЫЙ квалификационный экзамен и должен стать инструментом сбора информации о том, что же можно, а что нельзя уже сегодня считать МИНИМАЛЬНЫМ стандартом. Только собрав представительную статистику ответов на вопросы экзамена мы (широкий коллектив экспертов) сможем не на словах, а на деле понять, что именно вызывает согласованные ответы, а что - полный разнобой. К тому же, прошу Вас учесть такие элементы моего предложения, которые его критики обычно вообще стараются... даже не замечать (!) Речь идет о возможности полностью анонимного участия (под ИД-кодом) и публичного разглашения результата по добровольному решению самого экзаменуемого (!). Ну это же необычно, признайтесь!

Признаться? А в чем мне нужно признаться? Сама по себе формулировка «признайтесь» впечатляет… В чем же я подогреваюсь, интересно…

В Вашем предложении субъективно вижу манипулятивных заход: к чему критика?! Все же (пока) добровольно и добровольно анонимно. И для того, чтобы собрать максимум информации и использовать ее для вашей же пользы и блага, разве это не ясно

, чтобы комментировать

Ключевые слова в этом выступлении: мой тест, это моя психологическая теория конкуренции, Экзамен КВАЛИМИН должен проводиться 2 раза в год, НАЛИЧИИ СПОНСОРОВ. Самореклама - великая вещь и если профессиональное сообщество не собирается финансировать твои идеи, то самое время улучить момент и попытаться через законопроект всучить эту функцию государственному бюджету, что сильно не понравится Правительству. Плюс надо как-то вписывать в это предприятие проклятые 56 модальностей, проблему невозможности найти двух одинаковых психологов и двух одинаковых клиентов. Всё это можно демократично заменить процедурой АККРЕДИТАЦИИ при вступлении в СРО с обязательным членством в которой могут быть предусмотрены категории такого членства: действительное, консультативное, ассоциативное и т.п. Таким образом могут быть учтены и разные уровни подготовки и разная степень квалификации соискателя. Но такой подход позволит максимально полно охватить всё профессиональное сообщество частнопрактикующих психологов и создать условия и мотивацию для их дальнейшего профессионального роста внутри доброжелательной организации, не отдавая свою судьбу на откуп случайно подобранных вопросов бездушного искусственного интеллекта.

Виктор Петрович, а Вы сами-то не чувствуете, что ведете дискуссию уже не по существу вопроса, а с переходом на оценку "личности оппонента"? А что касается существа вопроса, то Ваша последняя реплика про "случайно подобранные вопросы бездушного искусственного интеллекта" говорит о том, что Вы совсем не разобрались в технологии разработки и проведения такой методики. В общем сплошные эмоционально-оценочные суждения. Но такой стиль критики здесь, как я вижу, и преобладает.

Алекксандр Григорьевич, я прекрасно понимаю мотивацию Вашего вывступления. В отличие от Вас, я живу не в академическом, а в РЕАЛЬНОМ мире, в котором, с учётом существующей внутриполитической ситуации и резкого роста числа людей, нуждающихся в психологической помощи, нужно думать о том, чтобы в стране было как можно больше специалистов хороших и разных, а не просто выпускников престижных университетов. В критической ситуации даже поход к простой гадалке, которая заверит человека, что у него всё будет хорошо, может совершить чудо и сделать для человека больше, чем многомесячная терапия у обвешанного дипломами и сертификатами "известного психолога". К счастью, в Правительстве сидят умные и понимающие люди, которые не понаслышке знают о масштабах проблемы и реальных потребностях людей и поэтому обоснованно и с завидным постоянством вот уже на протячжении 10 лет уверенно блокируют все законотворческие попытки заменить психолога думающего. понимающего и сострадающего на человека с красивым дипломом. Ничего личного.

Виктор Петрович, спасибо за Ваш комментарий. Очень важно, учитывать актуальную ситуацию в стране. Почему то многие старательно вообще избегают говорить и думать о том, что вообще то идёт СВО. Плюс у нас сейчас огромное количество жителей приграничных областей, где уже наверное каждый нуждается в психологической поддержке. Я изучала историю работы психолога во время ВОВ. Опыт помощи психологов раненым в госпиталях, во время ВОВ. Так вот, во время войны наоборот государство экстренно готовило психологов, клинических психологов , открывая факультеты психологии в ведущих ВУЗах. И клинической психологией в госпиталях занимались специалисты без специальной подготовки, которые экстренно ее паралельно получали. Об этом можно почитать замечательные статьи здесь же в психологической газете. Если брать зарубежный опыт, на который опираются авторы законопроектов, они тоже готовили психологов волонтёров. А сейчас как то получается, что упорно хотят сократить огромное количество психологов.

Виктор Петрович, а почему Вы решили, что я живу в каком-то нереальном академическом мире? Вы изучали мою биографию и знаете мои работы? Я больше разработал компьютерных методик для практических целей за свою жизнь, чем написал научных статей, между прочим.

И Вы, наверное, удивитесь, когда я разделю с Вами ваше раздражение по поводу абстрактных ученых-психологов, которые витают в облаках и не имеют реального соприкосновения с практическими проблемами.

Я понимаю, что именно кажется читателям определенным вызовом в моем докладе, опубликованном здесь в ПГ. Особенно тем читателям, которые изначально против всяких дополнительных экзаменов (для себя лично). Я позволил себя употребить в этом докладе личное местоимение "я" и заикнуться о том, что у меня лично существует какая-то "моя теория". И это, конечно, выглядит как вызов.

Но Вы в курсе ли, что мне восьмой десяток пошел и я накопил достаточный жизненный опыт за десятилетия работы по созданию различных массовых проектов (в том числе в более широких областях, чем психология)?

Я наблюдал, испытывал на себе лично, какое сопротивление консерваторов встречает в нашей стране каждая ИННОВАЦИЯ, которая является жизненно-необходимой для страны, но заставляет каких-то людей... просто шевелиться! Психологи - это особенные консерваторы. Они в конце 20 века вначале не хотели отказываться от телефонных звонков и осваивать факсы. Потому не хотели отказываться от факсов и осваивать э-почту (и потребовалось лет 10, чтобы освоили и привыкли). Потом не хотели учиться работать в "личных кабинетах" (да и сейчас не хотят). И это все было-было-было на моем веку, так что я очень спокойно знаю, чем все это кончится: рано или поздно просто привыкнут. Но... страна теряет каждый раз темп развития из-за того, что "поздно".

, чтобы комментировать

В общественном мнении профессионалов известно "кто чего стоит". Можно спросить тех, кому оказана помощь. А, СУДИТЬ надежнее всего по ДЕЛАМ, к чему призывал Христос. Читайте Чехова "Экзамен на чин".

Владимир Николаевич, а если вдруг эти "дела" окажутся вредными для тех, кому помощь была оказана? - Не поздновато ли будет судить по делам? А если знаний нет самых минимальных, чтобы не навредить? А если ничего кроме "кофейной гущи" горе-специалист знать не хочет, а о бумажках об уровне образования ему просто... пошли навстречу сердобольные местные экзаменаторы, а на занятия он вообще не ходил, так как... не было времени вовсе, оказывал неотложное "гадание на кофейной гуще"?

Именно поэтому во многих других областях, связанных с риском для людей, специалисты тихо, привычно и спокойно готовятся и выполняют квалификационные (аккредитационные) экзамены ЗА ПРЕДЕЛАМИ своих образовательных учреждений и до начала ответственной работы.

, чтобы комментировать

Одним из методов определения соответствия той или иной профессии, в настоящее время, является аккредитация на соответствие. В медицине (врачи, преподаватели ВУЗов) один раз в 5 летпроходят аккредитацию в Центральной аккредитационной комиссии дистанционно. Все проходят, независимо от имеющегося диплома, квалификационной категории, кандидатской и доктарской диссертации. И никакого кипиша. Не хочешь проходить ее, не имеешь допуска к лечебной работе.

И никаких денег за это не берут (+++

, чтобы комментировать

Если вы настаиваете на идее квалификационного экзамена, то тогда проводиться он должен для всех. И для выпускников дпо, и для выпускников магистратур, и для выпускников специалитетов.

И тогда более выпукло встанет вопрос, а для чего же он нужен? Чему способствует?

Уважаемый Павел Юрьевич!

В медицине так и происходит. На 6 курсе студенты сдают ГИА, получают диплом, а через 3 недели проходят аккредитацию на 7 станциях симуляционного аккредитационного центра+ тестовый контроль+ситуационные задачи. Только после такой аккредитации их допускают до лечебной или диагностической работы (на Узи, ЭХО КГ, рентген, лобораторию и.т.д.) Работают врачами. Если после окончания ВУЗа они сразу идут в ординатуру, то тогда через два года проходят тоже аккредитацию, которой раньше не проходили. В ординатуре они считаются учащимися.

Есть и такие, которые не проходят аккредитацию по различным причинам и идут работать представителями фармкомпаний или совсем уходят из медицины.

С уважением, Валерий Михайлович.

Павел Юрьевич, а почему для всех? Почему не начать с того, чтобы такой экзамен выполняли только добровольцы? - Те, которые не боятся его? Ведь Вы видите здесь, сколько противников. Как Вы думаете, почему они противники? - Даже против добровольного такого экзамена выступают?

Валерий Михайлович, так я же хорошо знаю, как устроена аккредитация врачей) Именно, как устроена периодическая, а не как задумана в благих пожеланиях-тостах на бумаге)

Александр Георгиевич, я, видимо, пропустил или не увидел в тексте, что вы предлагаете добровольный экзамен. Просто если авторы идеи экзамена верят в то, что он поспособствует росту качества помощи, то этому росту надо способствовать через этот самый экзамен для всех. Семен Есельсон хорошо на эту тему и показательно высказывался со своими исследованиями статистическими - ничего специалитет психологический сам по себе как критерий в плане профессионализма в работе не гарантирует. Поэтому важна справедливость и равность в экзаменации, если она вмененная.

Теперь еще. Я уверен, что те, кто выступают против, выступают по многим разным причинам. А не по какой-то одной. Но одна из причин наверняка лежит где-то в области реальных в течение жизни взаимодействий с Машиной. И они по опыту знают и могут предположить, чем эта выстланная благими декларируемыми намерениями дорога "добровольного экзамена" обернётся в реальности)) И в этом смысле я тоже противник, конечно.

Плюс ко всем прочим дипломам на стене в рамочке будет висеть диплом за личной подписью Александра Георгиевича. "КВАЛИФИКАЦИОННУЮ ПРОВЕРКУ ПРОШЁЛ НА 100 БАЛЛОВ". Мне представляется такой документ совсем не шуточным. От Шмелёва-то такую оценку получить... )

, чтобы комментировать

Уважаемые коллеги! Старшее поколение возможно помнит о том, что мы в СССР гордились тем, что, в отличие от капиталистических стран нам не нужны были психотерапевты, поскольку мы замечательно обходились так называемым "институтом подружек". Имелось в виду, что все свои психологические или личные проблемы мы решали в кругу друзей. И можно было считать, что каждый человек для другого психолог. Не исключено, что этот институт жив и поныне. Вместе с тем, новые времена (возможно, не вполне капиталистические, но уже точно не-советские) обнажили потребность в квалифицированной психологической помощи. Возникла эта потребность задолго до СВО и была связана с тем, что людям в ситуации постоянных изменений стало недоставать "подружек" и стакана водки. Я бы отметил в качестве старта этого этапа начало и середину 1990-х. Именно в это время психология стала превращаться в массовую профессию, сначала постепенно, потом - лавинообразно. Не случайно, в 1994 году психологи страны собрались и создали Российское психологическое общество. О Законе стали говорить в начале нулевых, понимая, что для массовой профессии нужна особая система регулирования. Ни одна из предложенных версий Закона, начиная с варианта, который инициировала Л.И.Швецова, не смогли быть принятыми профессиональным сообществом. Почему? Может быть нет такой профессии, как единого поля деятельности? Или, возможно, людям, причисляющим себя к этой профессии, не нужно никакого регулирования? Если я научился водить автомобиль, то мне не нужно знать и соблюдать правила дорожного движения? А, если нужно, то кто и как может это проверить? Пока на наших дорогах было несколько тысяч автомобилей, была одна ситуация, а, когда миллион? Многие любители до сих пор уверены, что они ни чем не хуже профессионалов. Пока не столкнутся с серьезной проблемой и не поймут, почему у них в правах всего одна категория отмечена и им запрещено управлять многими иными видами транспорта, кроме личного (читай любительского).

Дорогой и уважаемый Тахир Юсупович. Это просто замечательно, что Вы здесь подключились к этой дискуссии. Ведь все, кто был на первом съезде РПО в 1994 году, знают, какую огромную работу именно Вы тогда проделали, чтобы возникло это самое РПО...

Очень уместной я считаю аналогию с ПДД - правилами дорожного движения. Мы тут должны понимать, что речь идет об освоении практикующими психологами буквально доступном для всех МИНИМУМА ПРАВИЛ (!) - таких, которые можно процитировать в краткой книге (по объему немногим больше, чем свод правил ПДД).

Конечно, это понятно, что никто не хочет сдавать лишний раз какие-либо экзамены. Но, коллеги, нам надо думать не только "о себе дорогом", но и нашем СООБЩЕСТВЕ, авторитет которого в настоящее время невозможно защитить, если не поставить определенный барьер для тех "прилипал", использующий авторитет научной психологии, которые на самом деле вообще ничего не хотят изучать и "гадают на кофейной гуще", фактически обманывая своих клиентов.

Да, Вы лично не собираетесь лихо водить автомобиль - ездить по встречке и на красный свет. Да в ПДД есть описано немало таких ситуаций, которые лично Вам никогда не встретятся на ваших дорогах. Но правила приходится учить и сдавать экзамены на их знание! - Потому что это создает систему контроля за нарушителями! Мы не сразу в психологии придем к такой стройной системе. Вначале потребуется длительный переходный период. Появятся только лишь добровольцы, которые помогут НАРАБОТАТЬ нашу систему профессиональных правил. Но... кто-то когда-то должен начать! - Это веление времени, а не произвол или прихоть отдельных "зазнавшихся экзаменаторов" :)

Прежде чем получить права, человек проходит тестирование на знание правил и практическое вождение в присутствии инструктора ГИБДД.

И как так получается, что эти же люди спокойно ставят машины под знаком стоянка запрещена, остановка запрещена.

И как так получается, что после тестов и экзаменов было заведено 255 млн. административных дел по нарушениям ПДД за 2024 год.

Оштрафовали людей, которые проходили тестирование на знание правил и проверили практические навыки вождения.

Что-то в этой системе тестирования и экзаменов не так. ?

Вы совершенно правы, уважаемый Александр Иванович! Я не такой романтик, как Александр Георгиевич, который полагает, что тесты и экзамены преобразят нашу реальность. Вспомните наших водителей, которые преображались, пересекая границу, оказывались где-нибудь в Финляндии. Соблюдение скоростного режима, правильные парковки и складывание мусора внитри автомобиля становились норомой их поведения. Согласен, "не тестом единым". Нужна профессиональная среда, которая бы культивировала интериоризацию специалистами специфических для нашей профессии норм и стандартов поведения.

Александр Иванович, есть такие два разных типа логических отношений - необходимость и достаточность. Как правило, в Интернет-дискуссиях, когда работают эмоции, между ними люди не усматривают никаких различий. Вдумайтесь: тестовый экзамен создает лишь необходимое условие безаварийной язды, но это условие НЕ является достаточным. Как иначе это выразить? - Без экзамена было бы еще хуже! - вот так примерно.

Тест на правила ПДД и экзамен на навыки вождения не являются гарантией того, что человек не будет нарушать. Потому что это разные навыки.

Тест в ГИБДД по четким и ясным правилам, в которых существует одно единственное решение. В тесте нельзя совершать ошибок, т. е. фактически нужно знать все.

Вы предлагаете тест, который строится на вероятностных величинах. Психологи с понятийным аппаратом не могут справиться, т.е. разработать одинаковый понятийный аппарат, а кейсы могут решать разными способами.

Кроме того, в вашем тесте можно совершать ошибки, т. е. чего-то из учебника можно и не знать. Если человек с чем-то не согласен и имеет свой взгляд?

Знание теории не гарантирует практических умений.

Клиенту нужны практические умения психолога. Информация из реестра клиенту ничего не даст. Ваша идея с тестами мягко говоря глупая и ангажированная.

К сожалению, Александр Иванович вся эта ваша реплика служит яркой иллюстрацией того факта, что Вы лично НЕ понимаете, как работают "тесты на отсев неподготовленных" и почему вероятностная точность отдельных заданий этого теста при наличии множества заданий обеспечивает достаточную статистическую надежность ОБЩЕГО БАЛЛА и общего заключения о "неподготовленности". См. теорему одного из основателей кибернетики Джона Фон Неймана "О синтезе надежных автоматов из ненадежных элементов". Но главный эффект от внедрения таких процедур состоит даже не в количественно-статистической их надежности, а в том, что они стимулируют работу профессионалов на создание ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ поведения в своей профессии (!)А вот этого Вы совсем, видимо, не учитываете (или опять-таки не понимаете).

Каким это образом тесты будут стимулировать работу по созданию единых стандартов? Без с тестов с этим ни как не справиться?

Но больше меня интересует, а собственно зачем разрабатывать ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ?

И как вы будете приводить разные модальности, в ряде которых теоретическая база противоречит другой модальности к единому стандарту?

Существуют разные запросы у клиентов и способы их достижения - зачем стандарт то единый?

, чтобы комментировать

Есть отрасль психологической науки - психология труда. Проблема аттестации в ней изучается более 100 лет. Оказалось, что это можно делать без экзаменов, унижающих достоинство личности. Но для этого нужна систематическая и постоянная работа с кадровым потенциалом. Включите в закон создание специальной службы по кадровому потенциалу психологов. Определите источники финансирования. Изучите показатели уровней профессиональной квалификации специалистов разных категорий. На этом основании можно оценивать качество работы по этим показателя не беспокоя специалистов и не отрывая их от своей работы.

Владимир Николаевич, представьте себе я немножко в курсе, чем занималась 100 лет "психология труда". Крупные специалисты в этой области рекомендовали для определенных дисциплин именно стандартизированные процедуры аттестации. И никого это НЕ унижает. Это особенности Вашего личного восприятия! Унизительно, когда исполнитель лепит элементарные ошибки, от которых страдает получатель услуг! - Вот это да! Унизительно, когда антинаучные представления и колдовские процедуры маскируются под авторитет науки - вот это да!

Уважаемый Владимир Николаевич! Если подходить к вашему предложению "создание специальной службы по кадровому потенциалу психологов" с точки зрения оценки перспектив принятия нового варианта законопроекта, то оно совершенно определённо представляет собой "красную тряпку" для Правительства, поскольку потребует на свою реализацию трату бюджетных средств и гарантированно получит негативный отзыв, что похоронит законопроект. Для Правительства это такой же раздражитель, как и прохождение по госпрограмме тестов, предлагаемых Александром Григорьевичем. Это должны хорошо понимать как сами разработчики законопроекта из "Новых людей", так и те, кто хочет навязать сообществу различные обязаловки типа независимой оценки квалификации.

, чтобы комментировать

1. У нас сейчас здоровая конкуренция. Конкуренция здоровее, когда участников больше.

2. Умение сдавать тесты не равно умению проводить сессии и показывать профессиональные навыки на практике.

Когда я сдавал тесты в университете, меня не покидала мысль, типа если я отвечу на все вопросы, то вдруг каким-то чудесным образом научусь практически применять знания. Почему-то чудес не случалось.

3. Я считаю, что тесты должны быть запрещены, потому что они ничего не показывают.

Должно остаться можешь показать реальные навыки или нет, т. е. проведение демо сессий, на которых показываешь реальные навыки.

Вы сформулировали весьма ответственное суждение "Тесты ничего не показывают". Можете снабдить это свое суждение ссылками на масштабные исследования валидности метода тестов? - такие исследования, в которых тесты разработаны и применяются с использованием всех профессиональных требований? Наш Центр "Гуманитарные технологии" специализируется на производстве и применении тестов в течение 35 лет и, согласитесь, было бы странно, что это продолжалось бы так долго, если бы заказчики тестов считали, что "тесты ничего не показывают". Другое дело, что во всех странах (в том числе странах с более развитыми традициями тестологии, чем РФ) имеется достаточно массовой "антитестовое движение". Его социальный состав изучается, как и ценностные установки.

Между прочим все интеллектуальные олимпиады, конкурсы и т.п., что проводятся во всем мире, - это тоже тесты, только в них задания часто апеллируют не к базовому, элементарному уровню, а являются трудными - апеллируют к высшим уровня мастерства.

В вашем тесте человек не ответил на все вопросы, ответил на 3.

1. Он все знает или что-то не знает? Допускается чего-то не знать.

2. Что из этого следует? Получается что-то можно не сдать и успешно практиковать.

Исходя из этого получается, а зачем проводить тест, раз можно чего-то не знать и успешно практиковать.

На счет психологических тестов.

Психологические тесты противоречат теории информации:

1. Информация теряется необратимо

Исходные ответы содержат гораздо больше данных (по сути, каждый ответ — это бит информации). Однако после обработки эти данные превращаются в один или несколько числовых значений, которые не позволяют восстановить исходные ответы.

2. Происходит несанкционированное разархивирование

Если сравнивать сжатие информации с процессом архивирования данных, то тест можно представить как процесс, в котором гигабайты данных превращают в несколько байтов. А потом из этих нескольких байтов пытаются восстановить что-то новое о человеке, чего не было в исходных данных. Это противоречит фундаментальному принципу, что невозможно восстановить больше информации, чем было изначально.

3. Создание псевдоданных

Когда из усредненных результатов создается новая информация (например, "вы экстраверт" или "вы склонны к депрессии"), это не является точным научным заключением. Это лишь гипотеза, основанная на корреляции, причем эта гипотеза крайне упрощена.

4. Проблема ложноположительных и ложноотрицательных результатов

Из-за описанных выше факторов возникают случайные искажения, приводящие к тому, что один и тот же человек может получать разные результаты в зависимости от нюансов формулировок вопросов, текущего эмоционального состояния и множества других факторов.

Александр Иванович, когда Вы пишите "психологические тесты противоречат теории информации", то я примерно догадываюсь, что Вы вряд ли читали какую-либо научно-профессиональную литературу по поводу психометрики и теории тестов. Рекомендую Вам почитать хотя бы учебник "Психометрика" (авторы: Фер и Бакарак, Челябинск: 2010). После этого, я уверен, Вы сами с удивленными глазами перечитаете то, что только что здесь написали.

Я очень часто продолжаю сталкиваться людьми, которые НЕ знают о теории тестов буквально НИЧЕГО (!). Но если они все-таки любознательны, то я приглашаю таких людей пройти хотя бы краткий дистанционный курс "Конструирование тестов знаний". См. программу на нашем сайте *внешняя ссылка удалена модератором* Так что... и Вас тоже приглашаю. Тогда, в частности, у нас появится возможность с цифрами в руках поговорить с Вами про "ложноположительные и ложноотрицательные результаты" - на базе четырехклеточных таблиц сопряженности.

Вместо пустых слов напишите по каждому пункту конструктивные доводы.

, чтобы комментировать

Здесь, в полемике была выражена казалось бы совершенно очевидная мысль о том, что экзамены знаний не прибавляют, но если мы вспомним хотя бы о таком явлении как репетиторство, то с удивлением обнаружим, что оказывается прибавляют, да ещё как.

, чтобы комментировать

Уважаемый Александр Георгиевич! Понимаю, что проблема тестирования и оценки заняла подавляющий объем данной переписки. Ничего удивительного. Психологи часто прибегают к такому методическому инструментарию, когда хотят быть убедительными и основываться на более-менее объективных данных. Но это по отношению к другим людям. Добрая половина писем от психологов-практиков содержит просьбу рекомендовать надежный и валидный инструментарий диагностики. Однако, по отношению к себе мы (я себя тоже отношу к этому "мы"), мягко говоря, очевидно избирательны. Не очень понимаю, почему эта тема вызывает столько эмоций среди профессионалов. Но это можно обсудить отдельно. Сейчас я о другом. Я хочу Вас поблагодарить за то предложение, которое странным образом осталось в тени этой дискуссии. Хотя, с моей точки зрения, именно оно и составляет глубокое содержание обсуждаемого текста. Я имею в виду "Октаву". Ее я точно беру с собой как для целей подготовки практических психологов, так и для категоризации различных уровней профессионализма. Спасибо!

, чтобы комментировать

Уважаемые участники дискуссии. Я постарался уделить внимание буквально каждому участнику - ответить буквально на каждую реплику. Сегодня (это 26 августа) я прекращаю этим заниматься здесь. Буду отвечать только тем, кто захотят перенести дискуссию на мой "блог А.Г.Шмелева".

Так что, пожалуйста, не думайте так, что мое дальнейшее молчание на вновь появляющиеся здесь реплики означает "молчаливое согласие" со здешней критикой моего предложения.

Я согласен с тем, что первое время (переходный период) тестовый экзамен должен работать в режиме эксперимента и крайне важно собирать данные о его ВАЛИДНОСТИ (корреляционных связях с реальной эффективностью работы). Но... большинство критических замечаний, которые здесь прозвучали, я считаю эмоционально-оценочными, субъективистскими и не обладающими никакой научно-профессиональной ценностью.

Я не призываю Вас слепо доверять моему богатому жизненному опыту. Хотя я проследил профессиональные судьбы буквально СОТЕН студентов в течение 40 лет моей работы в МГУ и знаю точно, что успешная сдача тестовых экзаменов коррелируют положительно с высоким уровнем ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ. Я предлагаю Вам поддержать идею проведения эксперимента, который призван объективно проверить эффективность такой меры как "добровольный квалификационный экзамен". Ничего не делать в этом направлении - это непозволительная роскошь в условиях нашествия в нашу область "невежественных и цинично-расчетливых предпринимателей".

Зашёл на блог, и первый же заголовок... "Возможна ли «сквозная классификация» видов и этапов психологической помощи?" лишил меня своей фундаментальностью куража из разряда... "щас посмотрим, что это за товарищ Сухов".

полностью поддерживаю ваши оценки комментариев,

и в целом ваш поход к закону тоже поддерживаю

, чтобы комментировать

Уважаемый Александр Георгиевич!

Единогласия в таком деле никогда не будет.

У нас все решили проще. Издали приказ МЗ РФ о прохождении аккредитации всем медицинским работникам и все. Сдают все, начиная от выпускников и заканчивая профессорами.

С уважением, Валерий Михайлович.

, чтобы комментировать

Позволю процитировать Семена Борисовича Есельсона: "Давайте создавать психологические СРО со всеми их проблемами, которые сами психологи и будут решать по мере поступления". В широком смысле иного пути нет. Решение проблем через усиление роли сообщества, самоорганизацию. Локальное психологическое сообщество отвечает за психику. На местном уровне- за психику населения своего региона. Это своеобразная клятва Гиппократа для психолога и целевой ориентир задач: мониторинг, подготовка кадров, поддержание постоянной деятельности, участие в системах управления и т.д. Сотрудничающая самоорганизация психологов вокруг задачи психического благополучия населения и есть ответ.

полностью поддерживаю эту логику - на мой взгляд выпускника физфака в живой природе именно такое развитие является принципиально базовым - пробы и эксперименты с целью найти и поддерживать динамическое равновесие в постоянном движении,

и нельзя бояться ошибок, которые неизбежны, наоборот введение законодательно разных активностей должно помогать поиску решений и исправлению ошибок, поддержанию здорового тонуса в обществе,

промедление с этим тем более вредно что злоумышленники активно развивают психологические техники, что видно на примере телефонных мошенников

, чтобы комментировать

Для медицинских психологов:

"Регулятора просят дать разъяснения о порядке аккредитации медицинских психологов.

Запрос в Минздрав с просьбой разъяснить порядок применения приказа № 206н от 02.05.2023 о квалификационных требованиях к мед- и фармработникам в отношении медицинских психологов направил Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении (СПК). Поводом стало возникновение сложностей у специалистов без высшего медицинского образования, которые, по мнению аккредитационных центров, не соответствуют требованиям к образованию.

В заявлении СПК, в частности, отмечается, что существует юридико-лингвистическая неопределенность квалификационных требований, содержащихся в приказе № 206н. «Перечисление требований к образованию, обучению по дополнительным профессиональным программам и требований к опыту практической работы непоследовательно, что приводит к предъявлению неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам, а для аккредитационных центров и работодателей предоставляет необоснованно широкие полномочия в вопросах определения соответствия лица квалификационным требованиям», - указывается обращении.

В связи с этим уже работающим психологам отказывают в аккредитации, даже, несмотря на наличие дополнительного профессионального образования по клинической психологии и стажа работы более пяти лет.

Отсутствие аккредитации у медицинских психологов становится основанием для расторжения с ними трудовых договоров, говорится в письме в telegram-канале организации."

Об этом можно прочитать в письме в telegram-канале организации.

Есть о чем тревожиться сообществу...

Материал опубликован 11 августа 2025.

Ссылку на материал не даю, т.к. модераторы по правилам ПГ ее удалят.

Уважаемый Валерий Михайлович, благодарю за информацию.

(Мало у психологов проблем, вот еще одна.)

Уважаемая Людмила Григорьевна!

Спасибо за то, что обратили внимание на ситуацию.

На страницах ПГ много лет идет дискуссия о проблемах психологов различной профессиональной направленности. Кто-то в защиту медицинских психологов скажет слово?

"Проговорившиеся" здесь психологи могут получить такое же решение от своих министерств, как от МЗ и ничего уже не изменить будет невозможно. Мне кажется, что пора заканчивать бесплодные дискуссии и принять наконец решение по Закону о психологической деятельности. Закон изменить труднее, чем "беззаконие".

С уважением, Валерий Михайлович.

Уважаемый Валерий Михайлович, закон в образовании психологов сегодня лихо обходят.

Крыловская троица, Лебедь, Рак и Щука , вполне ассоциируется с сегодняшней ситуацией с законом-возом.

Те организации, которые готовили медицинских психологов, чиновники, выдавшие им лицензии, знали о последствиях? Использовали студентов?Приходим к человеческому фактору.

Поэтому я за СРО, и за объективное информирование людей о психологии и особенностях образования.

Уважаемая Людмила Григорьевна!

"Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука..."

Очень жаль, что так происходит(+++

Валерий Михайлович.

Quam quisque norit artem, in hac se exerceat(+++

, чтобы комментировать