Введение

На современном этапе изучения идентичности, несмотря на его кризисное состояние, причины и проявления которого не раз становились предметом анализа (Андреева, 2011; Белинская, 2015; Леонтьев, 2009; Соколова, 2014; Емелин, Тхостов, 2020), существуют, как минимум, две содержательно взаимосвязанные «точки согласия» между исследователями самой разной дисциплинарной принадлежности и теоретических пристрастий. Во-первых, это все больший сдвиг исследовательского интереса от структурных составляющих идентичности к ее процессуальным характеристикам, в результате чего в центре внимания оказывается «текучая» идентичность человека «текучей» современности (Бауман, 2008), лишенная структурной определенности и завершенности; а во-вторых — констатация определенных феноменологических изменений в системе идентификаций (Белинская, 2018). Последние все чаще свидетельствуют о необходимости концептуальных метаморфоз в трактовке традиционных дихотомий, характеризующих предметное поле всей проблематики идентичности.

Так, прежде всего, сегодня конфигурация персональных и социальных идентичностей человека ставится в зависимость не только от постоянно идущих их реципрокных взаимопереходов в соответствии с тем или иным вариантом социального сравнения, но и от процесса их непрекращающейся переоценки субъектом. Последняя осуществляется преимущественно с точки зрения содержания доминирующих социальных представлений, в результате чего традиционное структурное различение персональной и социальной идентичностей во многом теряет смысл, уступая место идее главенства отношения человека к социальному контексту своего бытия (Марцинковская, Полева, 2017) — как основе не только системы персональных выборов, но и идентификаций. Последние в таком случае неизбежно приобретают изменчивость (Психология личности…, 2019) — хотя бы в силу факта своей аффективной «окрашенности» для человека, превращая его рефлексию аномии и отчуждения в онтологическую неопределенность, значительный вес в которой начинают играть «сложные чувства»: вины, стыда, «нелюбви» (Сложные чувства…, 2018; Белинская, 2020). Другая традиционная дихотомия в проблематике идентичности — константность / изменчивость идентификационных структур личности, — также фактически уходит в небытие. Сегодня тезис о том, что отсутствие в современности универсальных целостностей делают идентичность принципиально множественной (а потому — исключительно и только изменчивой), стал уже общепринятым. Подчеркнем здесь, что обе эти современные концептуальные метаморфозы в понимании идентичности (отказ от жесткости структурного деления «социальная / персональная» и акцент на множественности / изменчивости) закономерно заставляют исследователей расширять эмпирическое поле ее изучения: с одной стороны, обращая внимание на новые возможные основания социальной солидаризации и, соответственно, социальной самокатегоризации, а с другой — фиксируя не только и не столько факты идентификации человека с той или иной социальной группой, сколько постоянную динамику эмоционально-ценностного отношения к ней. И представляется, что обращение социальной психологии к анализу закономерностей конструирования идентичности поколений открывает для этого новые возможности.

Подчеркнем, что социологическая и культурологическая традиция исследования поколенческих групп предполагает их описание сквозь призму ярких исторических событий, оказавших влияние на ход политического, экономического, культурного, технологического и прочих процессов (Мангейм, 1998; Серебрякова, 2019; Шамис, 2019; Howe, Strauss, 2018; Twenge, 2012). Однако, несмотря на эти традиции, ряд логичных вопросов до сих пор остается без ответа. Кто определяет эпохальность и значимость исторического события с точки зрения формирования поколения? Есть ли необходимость в доказательстве связи события и некоторых паттернов поведения, объединяющих поколенческую группу? Когда именно это событие должно произойти, для того чтобы «сформировать» поколение? Ответ на последний вопрос выглядит достаточно абстрактно, но все же дается в логике различных теоретических классификаций, когда авторы рассуждают о так называемых формирующих годах (formative ages) и приводят с опорой на разные возрастно-психологические концепции те или иные сроки, очерчиваемые годами юности (Gauly, 2017; Giuliano, Spilimbergo, 2013). При этом первые два вопроса остаются без теоретико-методологического обоснования и даже попыток привести доказательную базу влияния исторических событий на формирование поколения. Представляется, что именно социальная психология может внести очевидный вклад в научную концептуализацию понятия поколения, добавляя переменную идентичности поколений и тем самым простраивая логичный «мостик» между категорией исторического события и психологическими особенностями поколенческих когорт. Эта задача на данный момент остается нерешенной (Емельянова, Викентьева, Тарасова, 2022; Рикель, 2020; Петрунина, 2022; Lyons, 2019). Отдельно подчеркнем, что введение в социально-психологический анализ проблематики идентичности поколений в значительной степени было заложено в поздних работах Г.М. Андреевой (Андреева, 2009, 2011), в которых обосновывалась идея временной идентичности (time identity) как осознания человеком своей принадлежности к определенному историческому времени, понимаемому (в том числе) событийно. Подобный тип идентичности конструируется в ходе взаимодействия различных социальных субъектов и нередко оказывается представлен в виде специфического нарратива о потере ощущения социального времени (Андреева, 2012). Как отмечала Г.М. Андреева, с этой точки зрения для любого человека возникают следующие вопросы: является ли мое поколение референтным для меня в подлинном смысле этого слова? Как я к нему отношусь? Разделяю ли его ценности? (Андреева, 2011).

Для эмпирической операционализации мы предлагаем рассматривать идентификацию с поколением на трех уровнях: 1) исторической идентичности (уровень идентификации с историческими событиями, оказавшими влияние на психологический портрет поколения); 2) идентичности на уровне культурного жизненного сценария поколения (совокупности установок о событиях, которые должны произойти в жизни типичного представителя данной поколенческой группы) и 3) личностной идентичности (представлений о социально-психологическом портрете типичного представителя данной поколенческой группы).

Методы исследования

В качестве основной методики исследования выступила авторская анкета (см. Приложение 1), состоящая из следующих блоков:

1. исторически-событийный блок: респондентам предлагалось не менее 7 раз ответить на вопрос о событиях, повлиявших на становление их поколенческой группы, а также оценить эти события как скорее, положительные, нейтральные или отрицательные. Ответы подвергались обработке контент-анализом. Анализировались как конкретные единицы событий, так и их отнесенность к той или иной сфере (политика, экономика, войны и т.п.), а также к временному периоду (1950, 1960, 1970-е и пр.).

2. блок представлений о культурном жизненном сценарии: респондентам предлагалось оценить вероятность наступления того или иного события в жизни типичного представителя его поколения (рождение своего ребенка, окончание школы, первая влюбленность, служба в вооруженных силах, получение высшего образования, покупка квартиры / дома, заключение брака, трудоустройство, обретение независимости от родителей, дружба). Перечень событий был сформирован на основе ранее проведенного исследования о жизненных сценариях различных поколений (Рикель, Дорохов, 2024), а также универсального списка событий культурных жизненных сценариев, выявленного в других исследованиях (Костромина и др., 2018; Нуркова, 2018; Scherman et al., 2017; Wilkinson, Dunlop, 2020);

3. блок психологического портрета: респондентам предлагалось завершить неоконченные предложения а) «Люди моего поколения…», б) «В отличие от других поколений, мы…», в) «Сильная сторона нашего поколения — это…», г) «Слабая сторона нашего поколения — это…», д) «Людей моего поколения можно легко узнать по типичной черте: мы, как правило…». Данная схема анализа может быть отнесена к схеме анализа идентификации с большими социальными группами, восходящей к классическим тестовым методам, подразумевающим открытые качественные ответы на вопросы, выявляющие особенности социальной идентификации (например, тест «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда) (Андреева, 2012). Ответы подвергались качественному контент-анализу с помощью категориальной сетки контент-анализа социально-психологических качеств личности (Андреева, 2006).

Выборка

В исследовании приняли участие 215 человек, принадлежавших к 7 поколенческим группам (поколение застоя, реформенное поколение, поколение миллиеналов и поколение зумеров, в каждом случае — старшая и младшая группы). Нами использовалась классификация поколений В. Радаева (Radaev, 2020), в максимальной степени эмпирически апробированная на большой выборке современных россиян и адаптированная к российским историческим реалиям по сравнению с аналогичными популярными западными классификациями (Howe, Strauss, 2018). В рамках данного исследования поколенческие когорты делились еще на 2 подгруппы (старшие и младшие), что, как было показано ранее (Radaev, 2020; Рикель, Дорохов, 2023), позволяет провести более тщательный и более обоснованный анализ. Ряд поколенческих групп (старшие и младшие представители поколений застоя и поколений миллениалов) при проведении ряда статистических процедур (однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ) подлежали временному объединению с целью укрупнения для более обоснованного математического анализа.

Выборка не выравнена по уровню образования и не полностью выравнена по месту жительства. Смещение по данным переменным не позволяет составить психологический портрет идентификации менее образованного не городского населения, что не противоречит логике анализа поколенческих когорт в традиции изучения ядра поколения как представителей городского среднего класса (Radaev, 2020; Rikel, 2019).

Результаты исследования

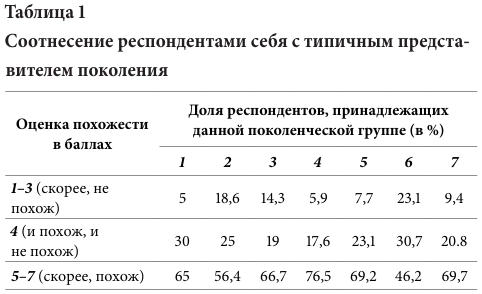

Анализ представлений о себе как о типичном / нетипичном представителе своей поколенческой группы показывает: в большинстве групп респонденты, скорее, соотносят себя с типичным представителем своего поколения (см. Таблицу 1), что позволяет говорить о возможной релевантности оценок своего поколения людьми, оценивающими себя соответствующим образом. Чуть меньшая соотнесенность наблюдается в группе младших миллениалов и младшего поколения застоя, однако, связи между принадлежностью к поколению и степенью похожести на типичного представителя своего поколения нет (k Спирмена =–0,065; р=0,352), таким образом можно сказать, что выборка во всех когортах репрезентативна с точки зрения поставленных задач.

Фактор образования с точки зрения описательной статистики показывает любопытные результаты: 42,9% респондентов со средним уровнем образования не идентифицируют или слабо идентифицируют себя со своим поколением, в то время как для людей с другим уровнем образования этот показатель не превышает 12%. В то же время фактор проживания в том или ином населенном пункте демонстрирует любопытные различия в плане идентификации себя с типичным представителем поколения: жители крупных и малых городов ощущают свою общность с эпохой, а жители сельской местности — удаленными от поколенческих трендов. Этот результат может быть проинтерпретирован сторонниками наличия ядра поколения в свою пользу.

Идентификация респондентов с историческими событиями продемонстрировала лидерство технологических и политических событий (26,3% и 26,4% от общего числа упоминаний). Военные события занимают третье место (13,8%), далее — масштабные спортивные события (9,1%) и экономические события (8,8%). Чаще всего респонденты всех поколений вспоминали события, произошедшие в 2010-е годы (20,7%), 2020-е годы (20,4%), 2000-е годы (19,1%), 1990-е (17,2%), 1980-е (16,5%), а события 1940–1970-х годов вспоминались респондентами значительно реже.

Что касается рейтинга этих событий, то чаще всего респонденты называли: 1) распад СССР (9,7% упоминаний), 2) спортивные праздники (8,8%), 3) специальную военную операцию (7,7%), 4) появление интернет-технологий (7,6%), 5) эпидемию COVID-19 (7,2%), 6) появление мобильных технологий (5,7%), 7) медицинские технологические прорывы (4,4%).

Различия между поколенческими когортами были проанализированы с помощью однофакторного дисперсионного анализа.

Поколение застоя и реформенное поколение в среднем в 2 раза чаще вспоминают политические события в контексте идентификации с поколением, чем младшие (миллениалы и зумеры, p меньше 0,001). В свою очередь, 75,5% зумеров вспоминают об эпидемии COVID-19 (против 38,5% миллениалов, 35,8% реформенного поколения и не более чем 27,8% поколения застоя) (k=0,181; p меньше 0,001). Масштабные спортивные события чаще всего упоминают представители старшего поколения застоя (60%), а также молодые зумеры (54,7%); реформенное поколение вспоминает о них реже (не более 27,3%), а младшие миллениалы — совсем редко (15,4%). На уровне тенденции (k=0,705; p=0,06) можно говорить о том, что о войне чаще вспоминают представители поколения застоя (старшие) (70%), младшие миллениалы (69,2%), зумеры (50,9%) и реже — старшие миллениалы (38,5%).

Касательно времени наступления события, то 92,5% зумеров называют события 2020-х годов (различия с другими поколениями значимы, p меньше 0,001). 2010-е лидируют у старших миллениалов (77,2%); 1990-е чаще всего называют (88,6%) представители реформенного поколения. С 1980-ми идентифицируют себя представители поколения застоя (до 94,5%) против тех же 3,8% у зумеров и 15,4% у младших миллениалов (p меньше 0,001). Наконец, 1960-е предсказуемо на первом месте у самого старшего поколения (75% упоминаний), а у всех остальных когорт — не более 22,2% (p меньше 0,001). Этот логичный результат подтверждает гипотезу «формирующих лет» (Giuliano, Spilimbergo, 2013): большинство респондентов говоря о событиях, сформировавших их поколение, называют те из них, которые пришлись на период их юности.

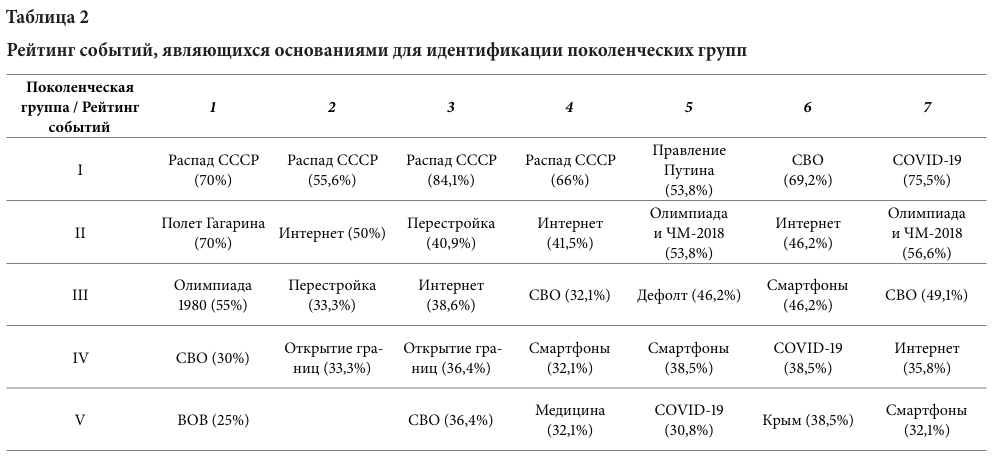

Об идентификации с конкретными событиями, сформировавшими поколение, по результатам дисперсионного анализа были получены следующие значимые различия (p меньше 0,001), представленные в Таблице 2.

Итак, поколение зумеров полностью исключает для себя идентификацию сквозь призму политических событий, оставляя для себя в качестве главных эпидемию COVID-19, СВО, спортивные праздники и digital-технологии. Для младших миллениалов военно-политическая тематика оказывается чуть более важной, а старшие миллениалы добавляют к ней экономическую тематику. Для всех групп поколения застоя и реформенного поколения самым значимым событием является распад СССР. Они также упоминают «перестройку» и «открытие границ». В поколении застоя также закономерным образом фигурирует «Великая Отечественная война» и «полет Гагарина в Космос».

Нельзя не обратить внимание: самое старшее поколение называет события, связанные исключительно с нашей страной, в то время как последующие поколения добавляют к этим событиям и общемировые. Младшее поколение застоя и старшее реформенное поколение отличаются от других более частым упоминанием событий, связанных с реформами, направленными на активизацию взаимодействия нашей страны с западным миром. Наиболее технологичным поколением из всех можно назвать младшее реформенное поколение: в их рейтинге исторических событий присутствует сразу 3 позиции, относящиеся к технологиям («интернет», «смартфоны», «медицина»). Любопытно, что практически во всех поколенческих группах максимальный рейтинг имеют «СВО» и «появление Интернета»: эти исторические события можно охарактеризовать как максимально глобальные, повлиявшие на жизнь всех ныне живущих поколений, вне зависимости от возраста. Любопытно, что такое самовосприятие поколениями самих себя идет вразрез с популярной трактовкой влияния интернет-технологий лишь на молодые поколения.

Идентификация с событиями в рамках культурного жизненного сценария предусматривала анализ самых частотных событий, происходящих в жизни современного россиянина. Самыми вероятными событиями во всей выборке назывались события с положительной эмоциональной валентностью (например, развод, вероятность наступления которого у представителей ныне живущих поколений оценивается как очень высокая, занял последнее место в рейтинге идентификации). Наиболее популярными событиями в рейтинге оказались те, которые занимают конвенционально высокие места в реальных жизненных сценариях людей, предполагая наименьшую вариабельность («окончание школы», «первая влюбленность», «трудоустройство» и пр.). Более низкие позиции таких событий, как «брак», «рождение ребенка», «получение высшего образования», демонстрируют возможное разнообразие в развитии именно этих стратегий поведения.

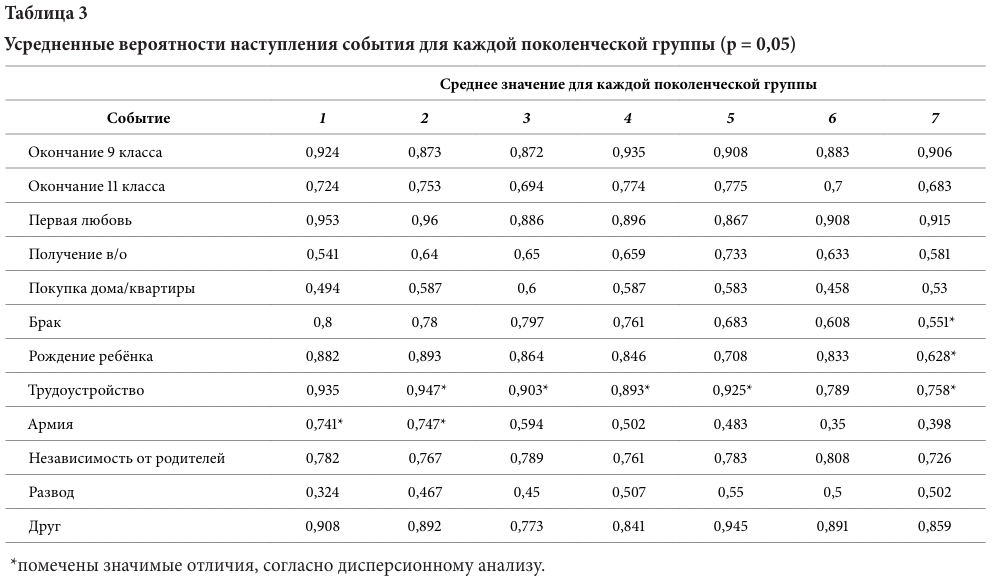

Межпоколенческие отличия анализировались с помощью дисперсионного анализа, данные представлены в Таблице 3.

Итак, обе подгруппы поколения застоя демонстрируют более частотное представление о службе в армии как части жизненного сценария, чем другие когорты (74%, p меньше 0,001), согласно попарному сравнению групп с поправкой Тьюки, различия есть). Отметим, что опрос респондентов проводился во время активной фазы СВО, что, вероятно, оказало влияние на ответы респондентов. Также отметим для них факт низкой вероятности разводов (32%), высокой вероятности брака (80%) и рождения детей (88%). У старшего и младшего реформенного поколения нет значимых отличий от других поколенческих групп, но наименее вероятным событием становится служба в армии (50%), слегка возрастает вероятность получения высшего образования (66%), показатели рождения детей и брака все так же высоки (85% и 76%, соответственно). У поколения миллениалов также нет значимых отличий, но при этом продолжает быть еще менее популярной служба в армии, снижается вероятность трудоустройства, заключения брака и рождения ребенка. Наиболее отличающимся по совокупности параметров поколением выступает поколение Z: у них значимые отличия в низкой вероятности заключения брака (55%, p меньше 0,001 — согласно попарному сравнению групп с поправкой Тьюки различия есть); низкой вероятности рождения ребенка и низкой вероятности трудоустройства (63% и 75% p меньше 0,001 — cогласно попарному сравнению групп с поправкой Тьюки). Первые два события иллюстрирует распространенный в обществе дискурс о постепенном отказе общества от института брака, распространении гражданских браков и проникновении идеологии чайлд-фри (Тихомандрицкая, Рикель, 2022). Последний тренд особенно любопытен, если учесть также отказ молодого поколения от традиционного понятия карьеры и трудоустройства.

Идентификация с социально-психологическим портретом своего поколения показала следующие результаты. Респонденты всех поколений характеризуют свое поколение с помощью положительных (74,2%) или нейтральных (17,7%) характеристик: чаще всего респонденты говорят о высоком культурном уровне (7,2%), гибкости и пластичности (7%) своего поколения, о перенесенных их поколением трудностях (5,6%), а также характеризуют свое поколение как целеустремленное, образованное и трудолюбивое.

Дисперсионный анализ выявил следующие закономерности (p меньше 0,001).

Поколение застоя в 2 раза чаще реформенного поколения называет себя патриотичными, ни один (!) из опрошенных миллениалов и зумеров не приписал своему поколению такую характеристику. Это же поколение считает себя трудолюбивым (50%, при 11,3–17% у реформенного поколения и 7,5% у зумеров), открытым (20% против низких показателей у реформенного поколения и миллениалов), оптимистичным (25%, что в 2–4 раза больше, чем у большинства других когорт), но при этом негибким. Старшая когорта этого поколения удивительно редко заявляет о перенесенных жизненных трудностях (10%), причем младшая когорта говорит о том же уже в 38,9% случаев. Чаще других поколений они считают себя добрыми (30%), дружелюбными (25%), отзывчивыми (20%).

Реформенное поколение «раскололось» в вопросе патриотизма: таким себя считает 20,5% старшей когорты и всего 1,9% младшей. Как и поколение застоя, они практически не считают себя прогрессивными (не более 5,7%), но точно так же считают себя оптимистами (до 25%), хотя тоже воспринимают свое поколение как перенесшее трудности (до 35,9%). Они реже называют себя трудолюбивыми и значительно менее открытыми окружающему миру. На младшем реформенном поколении начинается резкий рост восприятия своей гибкости (до 35,9%).

Миллениалы непатриотичны (ни одного упоминания), зато прогрессивны (до 23,1%), хотя и не трудолюбивы (всего 7,7% упоминаний). Миллениалы — единственное поколение, не называющее себя открытым, а у младших миллениалов оптимизм падает до 0 упоминаний (что заслуживает отдельной интерпретации). При этом они считают себя гибкими и более других поколений (до 53,8%) перенесшими жизненные трудности. Они не называют себя добросовестными, отзывчивыми, дружелюбными, мягкими, но считают себя творческим поколением (до 23,1%) и чаще других — свободными и раскованными (до 7,7%).

Зумеры очень во многом похожи на младших миллениалов: они так же непатриотичны (0%), редко упоминают доброту, отзывчивость и мягкость (0%), трудолюбие (7,5%), при этом часто говорят о своей современности и прогрессивности (24,6%), гибкости (32,1%), свободности (11%), индивидуалистичности (17%), тактичности и политкорректности (18,9%). Они смотрят на жизнь без оптимизма (3,8%) и, вероятно, справедливо реже всех других когорт говорят о своем поколении как о перенесшем трудности жизни (всего 1,9%), при этом чаще других называют себя мирным поколением (11,3%). Любопытно, что по уровню восприятия своего поколения как открытого окружающему миру они находятся на уровне высоких цифр поколения застоя (22,7%). Естественно, что на уровне поведенческих привычек именно это поколение идентифицирует себя через приверженность социальным сетям (26,4%).

Обсуждение результатов

Значительная часть респондентов идентифицирует себя со своим поколением, что позволяет говорить о том, что изучение поколенческих трендов оправдано. При этом связь жителей сельской местности, а также менее образованной части выборки со своей поколенческой группой ощущается ими меньше, также большинство поколенческих когорт называют в качестве сформировавших их исторических событий те, которые произошли на границе их юношеского и молодого возраста, тем самым подтверждая гипотезу о так называемых формирующих годах в жизни поколения. Это в совокупности позволяет говорить о корректности методологии изучения ядра поколения — представителей городского среднего класса (Howe, Strauss, 2018; Radaev, 2020).

Описание особенностей своего поколения в рамках жизненного сценария или в рамках психологического портрета соответствует законам социальной перцепции и психологии межгрупповых отношений: люди не идентифицируют себя с эмоционально негативными событиями (развод, смерть близких), а также свое поколение они описывают положительно или нейтрально.

Восприятие своего поколения находится в консонансе с культурологическими, историческими и научно-популярными представлениями о портрете того или иного поколения: старшее поколение видится само себе коллективистским, их описание жизнеутверждающее (с опорой на оптимизм, трудолюбие, доброту), зумеры — напротив, индивидуалистичны, свободны, интернет-зависимы. Инструментарий исследования не позволяет отследить причинно-следственные связи, а именно характер влияния представлений на особенности идентификации, и наоборот.

Исторический уровень идентификации включает, преимущественно, политические, военные, технологические, спортивные, но не экономические события: вероятно, экономические аспекты истории не воспринимаются людьми как части событийной картины восприятия.

Ниже представлен обобщенный идентификационный портрет каждого из поколений.

Поколение застоя (в особенности старшая когорта) характеризует себя сквозь призму коллективистических ценностей (патриотизм, открытость миру, добросовестность, отзывчивость). Говоря о событиях, повлиявших на их поколение, они вспоминают масштабные спортивные события, войны, а также политические события, однако, все они исключительно связаны с внутрироссийскими и внутрисоветскими трендами. События жизненного сценария, типичные для данного поколения, так же больше, чем у других поколений ориентированы на коллективистические и семейные ценности: представители этого поколения чаще служили в вооруженных силах, не отрицали семейные ценности (брак и рождение ребенка). Они видят себя ориентированными на добросовестный труд, в отношениях с окружающими говорят об отзывчивости и открытости миру. Они не считают себя поколением, перенесшим трудную эпоху, что может показаться странным лишь на первый взгляд: возможно, поколение застоя — дети воевавшего поколения — воспринимают свою жизнь как гораздо более легкую, чем жизнь их родителей, перенесших Великую Отечественную войну. По этой же причине они, вероятно, приписывают себе оптимизм: в сравнении с людьми, встретившими серьезные жизненные испытания, они могут позволить себе смотреть на жизнь с надеждой.

Реформенное поколение предпочитает вспоминать о событиях 1990-х годов, чаще других упоминая события, связанные с политикой открытости окружающему миру («Перестройка», «Открытие границ»), и события технологического порядка («Появление Интернета», «Появление смартфонов», только у этой когорты — «События, связанные с медицинскими инновациями»). Видно, что именно это поколение — переходное в части восприятия патриотизма: старшая когорта еще приписывает его себе, а младшая — уже значимо реже. Возможно, это связано с тем, что они считают себя перенесшим трудности поколением, но при этом оптимистичным, хотя и менее открытым окружающему миру.

Поколение миллениалов чаще называет события 2010-х годов и в отличие от других когорт упоминает экономические события. Младшие миллениалы чаще других вспоминают «украинские события», что, возможно, связано с актуальностью военного контекста для этой группы в силу их возраста. Они революционно непатриотичны (ни одного упоминания), при этом они идентифицируют себя через категории свободы, творчества, раскованности, прогресса. Как и другие поколения, они считают себя перенесшими жизненные трудности.

Наконец, зумеры сильно отличаются от предыдущих поколенческих когорт. Они удивляют отсутствием политических событий в идентификационном портрете: это можно объяснить и аполитичностью, и коллективным «вытеснением» политического контекста за рамки их дискурса. Чаще вспоминая события 2020-х годов, они резонным образом упоминают эпидемию COVID-19, цифровизацию, а также часто говорят о масштабных спортивных событиях. Они так же, как и миллениалы, не видят себя патриотами и в целом воспринимают себя свободными космополитами: прогрессивные, гибкие, индивидуалистичные, политкорректные и миролюбивые, они при этом не приписывают себе оптимизм (возможно, в силу возрастной критичности, а, может быть, в силу приписываемого им себе критического мышления). Возможно, эта же индивидуалистическая ориентация позволяет им, говоря о своем жизненном сценарии, чаще ставить под сомнение брак и рождение ребенка как часть последнего. Их характеризует справедливо приписанная самоидентификация через отсутствие жизненных трудностей. Пресловутая индивидуализация жизненного сценария позволяет им даже потенциальное трудоустройство отнести к менее вероятным жизненным событиям, чем у предыдущих поколений (возможно, последнее объясняется через расширение способов и форм возможностей заработка).

Выводы

1. Введение в исследовательское пространство проблемы идентификации поколений позволяет социальной психологии расширить и дополнить проблематику идентичности, особенно в том ее аспекте, который касается соотношений социального и персонального полюсов идентификационных структур личности. Представляется, что в современных условиях нарастающей онтологической неопределенности и объективного сокращения привычных оснований социальной солидаризации обращение к анализу закономерностей идентификации через «поколенческую» призму задает новый ракурс для понимания динамического единства процессов конструирования социальной и персональной идентичностей.

2. Модель измерения идентификации поколения на трех выделенных уровнях позволяет сформировать комплексный социально-психологический портрет каждого поколения: на уровне макросоциальной идентификации (идентификация с историческими событиями, что может быть обозначено как историческая идентичность), на социально-психологическом уровне (идентификация с нормативными событиями культурно-жизненного сценария как основание для построения и реализации собственно социальной идентичности) и на личностном уровне (самоатрибуция конкретных психологических характеристик как отражение персональной идентичности).

3. Эмпирически построенная феноменология особенностей идентификационных структур различных поколений позволяет, с одной стороны, увидеть их общие черты (во многом связанные с уже известными социально-психологическими закономерностями — таково, например, преобладание преимущественно позитивных самооценок на макрои микроуровне социальной идентификации), а с другой — выделить их специфические характеристики, как уже отмечавшиеся в других исследованиях (например, отсутствие идентификации «зумеров» с политическими событиями), так и ранее не известные (например, склонность тех же «зумеров» к противоречивому сочетанию в самоатрибуциях отсутствия оптимизма и трудных жизненных ситуаций).

Практическое применение

Представляется, что полученные эмпирические результаты могут служить доказательной базой для, как минимум, трех направлений социальной и психологической работы, а именно:

- специфические особенности идентификации различных поколений с историческими событиями могут быть использованы в рамках направленного идеологического влияния на них посредством масс-медиа;

- содержательная феноменология социально-психологических портретов поколений может служить опорой для создания тренинговых программ, направленных на помощь в разрешении межличностных конфликтов в организациях разного типа и видов деятельности, в которых работают представители различных поколенческих когорт;

- включение в параметры социальной и персональной идентичностей поколений событий культурно-жизненного сценария и их особенностей с точки зрения аффективной валентности позволяют существенно расширить направления психологических интервенций в рамках оказания профессиональной консультативной и психотерапевтической помощи.

Ограничения исследования

1. Для подтверждения полученных данных выборка может быть увеличена, однако, уже на данной стадии ее формирования (215 чел.) достигается репрезентативность за счет равномерности распределения выборки по другим значимым социально-экономическим параметрам (место проживания, образовательный статус и пр.).

2. Представленная в данном исследовании схема изучения идентичности поколений, безусловно, не претендует на абсолютную методологическую универсальность, однако, рассмотренная на трех уровнях, она значительно расширяет возможный методический кругозор в исследовании поколений и их самовосприятия, а также логики и строгости их анализа как отдельных социальных групп.

Список литературы

- Андреева, Г.М. (2011). К вопросу о кризисе идентичности в условиях социальных трансформаций. Психологические исследования, 6(20), 1. https://doi.org/10.54359/ps.v4i20.804

- Андреева, Г.М. (2009). Социальная психология: векторы новой парадигмы. Психологические исследования, 3(1). https:// doi.org/10.54359/ps.v2i3.1000

- Андреева, Г.М. (2012). Презентации идентичности в контексте взаимодействия. Психологические исследования, 5(26), 1. https://doi.org/10.54359/ps.v5i26.731

- Бауман, З. (2008). Текучая современность. Санкт-Петербург: Изд-во «Питер».

- Белинская, Е.П. (2018). Современные исследования идентичности: от структурной определенности к процессуальности и незавершенности. Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. «Психология. Педагогика». Серия 16, 8(1), 6–15.

- Белинская, Е.П. (2020). Парадоксы эпохи эмоциональной неопределенности. Социальная психология и общество, 11(2), 204–208.

- Белинская, Е.П. (2015). Изменчивость Я: кризис идентичности или кризис знания о ней? Психологические исследования, 40(8), 8. https://doi.org/10.54359/ps.v8i40.551

- Емелин, В.А., Тхостов, А.Ш. (2020). Дисформативная идентичность. Вопросы философии, (4), 80–91.

- Емельянова, Т.П., Викентьева, Е.Н., Тарасов, С.В. (2022). Городская идентичность и образ будущего в двух городах: фактор поколения. Вестник РГГУ. Серия: Психология. Педагогика. Образование, (4), 57–78.

- Костромина, С.Н., Гришина, Н.В., Зиновьева, Е.В., Москвичева, Н.Л. (2018). Жизненная модель как конструкт изучения жизненного сценария личности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология, 8(4), 341–357. https://doi. org/10.21638/11701/spbu16.2018.403

- Леонтьев, Д.А. (2009). Лабиринт идентичностей: не человек для идентичности, а идентичность для человека. Философские науки, (10), 5–10.

- Мангейм, К. (1998). Проблема поколений. Новое литературное обозрение, 2(30), 7–47.

- Марцинковская, Т.Д., Полева, Н.С. (2017). Поколения эпохи транзитивности: ценности, идентичность, общение. Мир психологии, 89(1), 24–37.

- Нуркова, В.В. (2018). Жизнь — инструкция по применению: результаты графической экспликации культурного жизненного сценария. Международный журнал исследований культуры, 1(30), 55–73.

- Петрунина, Д.С. (2022). «Переходное поколение»: поколенческая идентичность миллениалов. Социологические исследования, (2), 57–64.

- Гришина, Н.В. (ред.). (2019). Психология личности: Пребывание в изменении. Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та.

- Рикель, А.М. (2020). Рациональное, прагматичное и конкурирующее: опыт эмпирического исследования стереотипов о поколении «Y». Социальная психология и общество, 11(3), 135–148.

- Рикель, А.М., Дорохов, Е.А. (2023). Поколение как предмет социальной психологии: исследовать нельзя отказаться? Вестник Московского университета. Серия 14. >Психология, 46(3), 143–165.

- Серебрякова, Е.Г. (2019). Шестидесятники: биография поколения. Известия Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры, 25(1), 99–105.

- Соколова, Е.Т. (2014). Утрата Я: клиника или новая культурная норма? Эпистемология и философия науки, (3), 191–209.

- Андреева, Г.М., Аксенова, Е.А., Базаров, Т.Ю. (2006). Социальная психология: Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов. Под ред. Т.В. Фоломеевой. Москва: Изд-во «Аспект Пресс».

- Тихомандрицкая, О.А., Рикель А.М. (2022). (Не)взрослое поколение: модель исследования поколенческой относительности оценки взрослости. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Психология и педагогика, 19(2), 209–232.

- Аронсон, П. (ред.). (2022). Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности. Москва: Изд-во «Индивидуум».

- Шамис, Е., Никонов, Е. (2019). Миллениумы (Y). Rugenerations — российская школа теории поколений. URL: https://rugenerations.su/category/миллениумы-y-85-03 (дата обращения: 01.03.2023).

- Gauly, B. (2017) The Intergenerational Transmission of Attitudes: Analyzing Time Preferences and Reciprocity. Journal of Family and Economical Issues, (38), 293–312. https://doi.org/10.1007/s10834-016-9513-4

- Gilleard, C., Higgs, P. (2005). Contexts of Ageing: Class, cohort and community. Cambridge: Polity Press.

- Giuliano, P., Spilimbergo, A. (2013). Growing up in a Recession. The Review of Economic Studies. URL: http://restud.oxford-journals.org/content/early/2013/12/25/restud.rdt040.full.pdf (accessed: 01.03.2023).

- Howe, N., Strauss, W. (2018). Millenials Rising: The Next Generation. In Small Business and the City. New York: Knopf Doubleday Publishing Group.

- Lyons, S.T., Schweitzer, L., Urick, M.J., Kuron L. (2019). A Dynamic Social-Ecological Model of Generational Identity in the Workplace. Journal of Intergenerational Relationships, 17(1), 1–24.

- Radaev, V. (2020). The Divide Among the Millennial Generation: Historical and Empirical Justifications. (Part One). Sociological Journal, 26(3), 30–63.

- Rikel, A.M. (2019). Generation as a Social-Psychological Research Object: Playing at Home or an Away Match? Social Policy and Society, 10(2), 9–18.

- Scherman, A.Z., Salgado, S., Shao, Z., Berntsen, D. (2017). Life Script Events and Autobiographical Memories of Important Life Story Events in Mexico, Greenland, China, and Denmark. Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 6(1), 60–73.

- Twenge, J.M., Campbell, W.K., Gentile, B. (2012). Generational Increases in Agentic Self-Evaluations Among American College Students, 1966–2009. Self and Identity, (11), 409–427.

- Wilkinson, D.E, Dunlop, W.L. (2020). Ethnic-Racial Life Scripts: Relations with Ethnic-Racial Identity and Psychological Health. Emerging Adulthood, 10(2), 402–419.

Источник: Белинская Е.П., Рикель А.М. Идентичность поколений: социально-психологический подход и опыт эмпирического исследования // Национальный психологический журнал. 2024. Том 19. №3. С. 31–45. doi: 10.11621/npj.2024.0303

.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать