Открытую лекцию «Социальная психология травмы» провела Елена Черепанова, психолог-психотерапевт из Бостона. Текст лекции был опубликован в «Вестнике практической психологии».

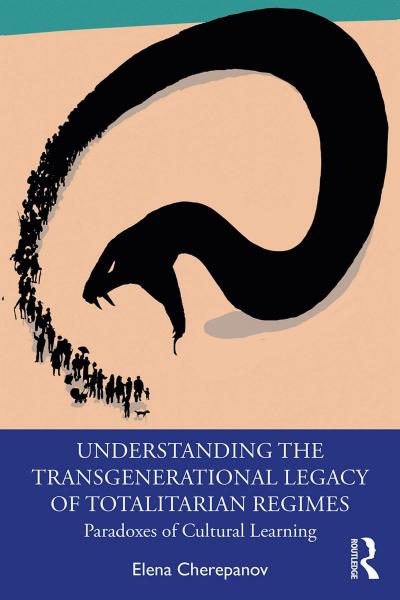

Я хотела бы начать с выражения признательности магистерской программе «Системная семейная психотерапия» ВШЭ, а также академическому руководителю программы Гражине Будинайте и координатору программы Марии Зеленской за организацию этой встречи и возможности представить мою книгу (Elena Cherepanov, PhD. Understanding the Transgenerational Legacy of Totalitarian Regimes: Paradoxes of Cultural Learning, — NY: Routledge, 2020)...

Немного предыстории. Понятно, что я сама не жила во время сталинского режима. Более того, мои родители в это время были молодыми и никогда не говорили со мной про это время. Поэтому все, что я знаю, — это из рассказов, дневниковыx записей и мемуаров. Примерно как большинство из нас.

Я всегда знала о трагедиях сталинского режима, но это никогда не было большой частью моей жизни. Я замечала в себе какие-то личностные особенности, которые были легко объясняемы и понятны и не представляли проблемы: например, низкая толерантность к популизму и демагогии. Но я не придавала этому особого значения, считая, что у нас всех есть свои маленькие особенности, — до того момента, когда где-то примерно четыре года назад я поняла, что я не могу себя заставить отвечать нa анонимныe социологические опросы о моих политических предпочтениях. Мой страх был сильнее меня, при том что я прекрасно знаю, что ответить было бы безопасно.

Тогда же один из моих друзей рассказал мне, что у него, независимо от экономических успехов, стиль политического руководства страны оказался триггером иррациональных страхов и у него появились ночные кошмары, напоминающие о его детстве, и он не понимает «откуда это все взялось». Этот человек не имеет никакого отношения к России, он родом из Конго. Позже я слышала подобные сентименты от многих из тех, кто приехал в Америку из стран, переживших тоталитарный режим. Таких, как Китай, Камбоджа, Гаити, Куба, Албания, Ирак, Северная Корея, Аргентина, Бразилия и многие другие. Другое наблюдение было то, что они узнавали в формуле «Не верь. Не бойся. Не проси» свои собственную культурную специфику: «Откуда вы это знаете?» — спрашивали они меня. А также они отмечали, что в их странах тоталитарные тенденции повторяются, и многие желают повторения прошлого.

И когда один мой знакомый из России поделился со мной тем, что он выбрал профессию врача, потому что его отец сказал: «Это хорошая профессия, если ты заключенный в лагере», — я решила, что мне было бы интересно изучить, каким образом опыт, которые мы не пережили сами, влияет на то, как мы видим мир, и на жизненные выборы, которые мы делаем.

И тогда я написала книгу, которая называется «Понимание межпоколенческого наследия тоталитарных режимов: Парадоксы культурного научения». Два образа определили эту книгу. Один был предоставлен художником Петром Сарухановым (он любезно разрешил поместить его на обложке книги). Картина на обложке (рис. 1) изображает древний египетский символ мифологического змея Уробороса, поедающего собственный хвост. В юнгианской психологии это также символ бессмертия и цикличности, так как Уроборос убивает и воскрешает себя, оплодотворяет и рождает себя (Jung, 1970). Я выбрала этот образ, потому что он символизирует наши безуспешные попытки убежать от своей истории, оставив тоталитарные режимы позади. Это также намекает на решение: чтобы избежать повторений, нам нужно понимать, что этот процесс является частью нас, и если мы хотим его изменить, мы должны начать с себя. В центре картины есть грустная и трогательная деталь: изображен маленький человечек, который зонтиком пытается защититься от всей мощи пожирающей государственной машины, которая на него обрушивается.

Рис. 1

И второй символ, который для меня был очень важен, это образ Крысолова. Согласно легенде, в городе Гамельн было очень много крыс. И жители вызвали крысолова, который бы помог им избавиться от них. У него была волшебная дудочка, он подудел, и все крысы за ним ушли. Но это не был конец истории. А дальше жители решили: «Зачем ему теперь платить? Он же уже сделал дело». Тогда крысолов вернулся, взял ту же самую дудочку и вывел всех детей из города, и этих детей никто никогда больше не видел. И вот эта идея о том, что потомки расплачиваются по долгам родителей, оказалась в основании этой книги.

В моей книге я не исследую диктаторов и их жертв. Я фокусируюсь на людях из среднего класса, в общем-то, хороших людях. Единственное, что они хотят в своей жизни, это иметь хорошую интересную работу, растить детей и быть счастливыми. Многие не хотят заниматься политикой. Это люди, которые понимают, что происходит, но думают, что от них ничего не зависит.

Эта книга пытается ответить на вопросы: что такое «культурная травма», чем она отличается от других форм исторической травмы? Зачем культура сохраняет память травмы и как эта информация передается следующим поколениям? Я исследую механизмы культурной травмы на примере тоталитаризма. В частности, я предлагаю теорию, которая может объяснить, как культура сохраняет память об исторической травме и как эта память продолжает влиять на нашу жизнь сегодня. Эта теория культурного научения и культурной репрезентации травмы.

И, конечно, я буду говорить о цикличности социальной виктимизации: как этот цикл можно прервать и какая может быть в этом роль психолога-психотерапевта. Эта книга вышла только в конце 2020 года. Хотя это довольно инновационная книга во многих аспектах, в целом, пока она была неплохо принята. Книга задумана как междисциплинарная и касается и политологии, и культурологии, и социальной психологии, и многих других дисциплин, в которых я неспециалист, но она написана с точки зрения специалиста по травме.

Рис. 2

Что происходит в современной психологии травмы (рис. 2)? Этот концепт находится в глубоком кризисе по разным причинам. Действительно, существуют люди, которым можно поставить клинический диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», когда они не способны функционировать после травматического опыта. Но таких людей сравнительно мало. С другой стороны, мы наблюдаем сверхпатологизацию, «расползание критерия» (McNally, 2005). Мы сейчас начали применять понятие «травма» практически по отношению ко всему. И чем больше мы это делаем, тем меньше остается содержания. Например, согласно новой DSM-5, психологическая травма уже может быть не только в том случае, когда сам человек что-то пережил, но и когда человек видел это по телевизору или говорил с кем-то, кто видел это по телевизору, и так далее и так далее (рис. 3).

Рис. 3

То же расширение понимания травмы относится и к культурной травме. Это было не наше переживание, это была не наша травма. Это случилось с другими людьми, с которыми мы, возможно, никогда не встречались. Как же так получается, что мы переживаем ее как свою собственную?

Чтобы это понять, в моем видении травмы я соглашаюсь с подходом, который рассматривает адаптационную составляющую симптомов травмы (Briere & Scott, 2014). Например, сверхбдительность — человек постоянно настороже — может быть вполне адаптивным симптомом, если ситуация остается небезопасной.

Другой симптом ПТСР — это избегание: когда человек не хочет возвращаться в те места, где его травмировали, говорить или даже думать про это. Это вполне ожидаемо и не должно рассматриваться как патологическая реакция. Такое понимание имеет много последствий для психотерапии, но это отдельный разговор, который может занять очень много времени. Но главное — это то, что такой подход позволяет объяснить появление посттравматических реакций у тех, кто сам травму не пережил, где основной вопрос формулируется несколько необычно: зачем нужно сохранение исторической памяти о травме и что это нам дает для понимания себя и мира?

Следующий вопрос, который возникает, это определение концепта травмы в широком смысле этого слова: что именно мы имеем в виду, когда мы говорим о травме? Например, я могу сказать: «О, у меня сегодня травма. У меня украли кошелек». Это неприятно, и я буду долго помнить об этом. Но является ли это настоящей травмой? Если это были последние деньги, то возможно, хотя и не всегда, будет появляться поведение, которое можно квалифицировать как «симптомы травмы»: я буду постоянно проверять сумку, подозрительно относиться к незнакомым, а может быть, даже подозревать друзей, может, проснусь ночью от кошмара, стараясь вспомнить: «положила ли я кошелек в надежное место?».

Под травмой мы будем понимать адаптивный по характеру тектонический сдвиг в самоидентификации по отношению к себе, другим и к миру. Это похоже на классическое определение, которое давал Jeffrey Aleksander (2012). Он определял коллективную травму через изменение в самоидентификации, которую она создает, — сводящееся к переживанию себя как жертвы.

Чтобы объединить многодисциплинарные подходы к пониманию травмы, в этой книге я ввожу новую дисциплину — «социальная психология травмы». Я очень скоро поняла, что травма — это не только и не столько индивидуальная, сколько системная категория, ее переживание и преодоление в большой степени зависит от социального и культурного контекста, и коллективная травма, в свою очередь, влияет на функционирование семьи, сообщества и общества и также на культуру. Кроме того, коллективная травма может кумулироваться в контексте многих других страданий, которые сложно отделить друг от друга. Например, в своей работе Варга и Будинайте (2010) описали комплексную травму, которая переживается на постсоветском пространстве.

Системные качества травмы были отмечены и раньше, но что-то пошло в неожиданном направлении: появились идеи о «заразности» травмы. Эта идея предполагает, что можно травмироваться, «заразиться» и «подхватить» такие же симптомы, если поговорить с травмированным человеком, — так же, как заразиться гриппом. Я имею в виду понятие «вторичной» (vicarious) травмы.

Но вопрос остается: «Действительно ли это та же самая травма — как у тех людей, которые пережили eе непосредственно?» И, если это не та же самая травма, то тогда какая, и что с этим можно сделать? Этот вопрос имеет непосредственное значение, когда мы говорим об исторической травме и, конечно же, o феномене цикличности, или рекуренции (повторения), в исторической травме, это то самоощущение «проклятия истории», которое существует не только в России, но и во многих других странах, которые пережили тоталитарные режимы. Это ощущение невозможности избежать повторения травмы, преследующее как темное облако, от которого не убежишь. Это ощущение «бесконечного повторения» характерно для любой травмы. И, более того, есть очень много симптомов травмы, которые с этим связаны. Это интрузии, это флешбеки, это ощущения, что травма продолжается и ее невозможно избежать.

Когда возникает ощущение, что история, например, 1937 год, прокручивается как день сурка — это и есть очень сильный признак того, что это была историческая травма, которая оставила свой след. Есть слова, которые приписываются Марку Твену, но, по-моему, кто-то раньше это сказал: «История не повторяется, но рифмуется». Хотя историческая травма может переживаться, как будто это происходит здесь и теперь, оригинальные переживания могут отличаться, даже если мы думаем, что мы бы так чувствовали, если бы жили в то время. Явление, когда люди, которые сами не пережили травму, начинают переживать ее, как будто они переживают ее сейчас, я объясняю функциональной конвергенцией. Конвергенция означает, что подобные проблемы ведут к аналогичным решениям, включая появление похожих переживаний симптомов травмы здесь и сейчас при отсутствии прямого опыта. Конвергенция может частично объяснить, каким образом у последующих поколений обнаруживаются такие же проявления травмы, как у их травмированных предков. Она создает историческое «дежавю» или ложное воспоминание, когда оно переживается иногда даже ярче, чем в действительности.

Что это означает для практики? Мы можем воспроизводить те же самые когнитивные и поведенческие паттерны так, как будто мы находимся в том времени. Но мы не знаем, как было там на самом деле, мы тогда не жили. Мы можем фокусироваться на ужасной трагедии, но тогда для многих это была повседневность. Я не хочу сказать, что им было легче, — просто это было по-другому, и мы не можем это представить. Существует очень много вопросов о том, насколько верно мы можем реконструировать внутреннюю психологическую реальность травмы, основываясь на рассказах людей. Существует очень много искажений, как это было продемонстрировано на примере переживших Холокост. Но это уже другая, хотя и чрезвычайно интересная история. Важно то, что когда мы пытаемся представить себя на месте людей в то время, — это больше говорит о нас, чем о том времени, потому что мы рассматриваем историю через линзы сегодняшних знаний и наших установок. К тому же мы знаем, чем все это закончилось, а люди в 1937 году или во время Холокоста не могли этого знать. Это вызывает когнитивные искажения, включая чувство социальной беспомощности, потому что в прошлом ничего нельзя изменить. Настоящее время предоставляет такую возможность.

Когда в России появляются аллюзии к политическим репрессиям в 1937 году, это не потому, что это тот же опыт. Возможно, что есть какие-то ситуации, которые напоминают о том трагическом времени. Но сейчас совершенно другая ситуация, и этот парализующий волю страх принадлежит прошлому и не отражает сегодняшний день. Сейчас не может быть 1937 год не потому, что нет похожести, а потому, что история никогда не повторяется. Каждый раз это совершенно другая ситуация. И когда мы видим повторение прошлого, это лишает нас возможности конгруэнтно реагировать на социальные вызовы здесь и теперь.

Рис. 4

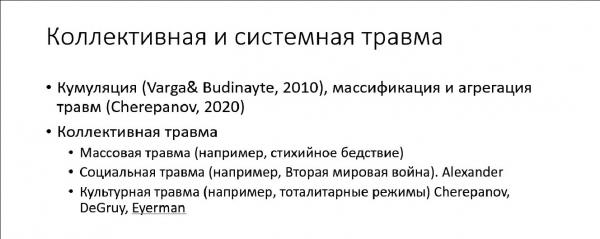

Помимо исторического «дежавю» есть еще другие компоненты коллективной травмы, определяющие, как она переживается. Например, массификация и агрегация. Массификация — это травмирование большого количества людей. Агрегация — это возникновение общего опыта, который другие люди могут разделить (рис. 4).

В связи с этим я выделяю в этой книге три типа коллективной травмы: массовая, социальная и культурная. Все травмы, конечно, плохие, но некоторые хуже, чем другие. Возьмем, например, такую массовую травму, как стихийное бедствие. Это, в каком-то смысле, «лучшая» из «плохих травм». Потому что все пережили примерно одно и то же, все друг друга понимают и обсуждают это с друг другом: «О, у меня было абсолютно то же самое!» Поэтому стихийное бедствие вызывает меньше всего долговременных посттравматических нарушений. Хуже всего — это индивидуальное насилие, особенно сексуальное насилие, потому что ни с кем нельзя поделиться.

Аналогичное происходит с культурной травмой, например, c тоталитаризмом — выжившие редко рассказывают, что им пришлось пережить и не обсуждают этот опыт друг с другом. В итоге тоталитарная травма редко агрегируется, люди чувствуют себя разобщенными и не доверяют друг другу. Например, выходцы из посттоталитарных стран в определенных культурах не всегда хорошие кандидаты для традиционной групповой терапии. Каждый считает свой опыт уникальным, не верит, что другие смогут его понять и разделить, и опасается, что его откровением воспользуются. Но есть еще один важнейший компонент — это стыд. Я думаю, что выживание при тоталитарном режиме часто вызывает необходимость совершать действия, о которых потом стыдно рассказывать, и это стыд препятствует тому, чтобы люди открыто говорили об их прошлом или говорили только частично.

Социальная травма отличается от культурной травмы (рис. 5). Если первая отвечает за формирование социальной самоидентификации, то культурная травма оставляет культурное наследие. Согласно моему определению (конечно, все приблизительно и относительно), для социальной травмы, во-первых, должна быть живая память. То есть это, как правило, первое-второе поколение. Например, в России и вообще на постсоветском пространстве пример социальной травмы — это Великая Отечественная война, большое событие, которое стало сплачивающим опытом, образующим социальную и национальную идентификацию. В Америке подобным примером были террористические атаки 11 сентября 2001, которые стали большой трагедией, но, в итоге, еще больше сплотили нацию. Другие примеры социальной травмы: убийство Джона Кеннеди в Америке. Возможно, социальной травмой можно назвать и убийство Бориса Немцова в России — мое предположение основано на том, что помимо непосредственной реакции его мемориал продолжает поддерживаться и память об этом событии продолжает активно присутствовать в общественной жизни. Главная характеристика социальной травмы — это то, что мы выбираем самоидентификацию вместе с ее основными ценностями: у нас есть выбор, принимать или нет. Часто социальная или национальная травма может быть связана с коллективной жертвой или национальной гордостью.

Рис. 5

Трансмиссия социальной травмы происходит через нарративы, свидетельства и воспоминания. Они могут предоставить важную информацию, но они уязвимы для социального или политического влияния. Даже и без этого память о травме характеризуется чрезвычайной неаккуратностью и подвержена предвзятости. Нарративы могут рассказываться каждый раз по-другому и меняются в зависимости от контекста и предполагаемого адресата. Это было продемонстрировано на примере нарративов о Холокосте. Я не имею в виду аккуратность отражения внутреннего мира. Но даже факты подвержены высокой селективности травматической памяти. Многие истории могут быть рассказаны по-разному в разном контексте.

Нарративы могут меняться случайно (селективное забывание), но и также обслуживать политический или социальный запрос. Например, нарратив о Великой Отечественной войне. Когда я была молодая, 9 Мая я ходила к скверику перед Большим театром. Ветераны надевали ордена, приходили с внуками, плакали и выпивали за погибших, а потом разъезжались на метро, и все, у кого были цветы, дарили им. Но со временем нарратив совершенно изменился, и сейчас это стало праздником национальной гордости.

Сейчас специалисты с довольно большим скептицизмом относятся к валидности исторической памяти, ведущей к манипуляции исторической правдой. Это касается не только России. Беспокойство вызывает подверженность исторической памяти эксплуатации, включая случаи, когда это делается из-за денег. Например, выжившие с огромным возмущением относятся к фильмам, которые используют придуманные истории о Холокосте, таким как фильм «Эта прекрасная жизнь». И они предполагают, что это уменьшает ценность реального переживания: «Там было столько настоящих трагедий, что нет необходимости придумывать!» То же касается придуманных историй о войне или романтизирующих жизнь во время сталинского режима и даже раньше, во время царского правления. Все мое скромное знание истории говорит, что наша историческая память «забыла» и секретную полицию, и политическое насилие, и повсеместную коррупцию, и бездарность руководства предреволюционного времени.

Эта гибкость нарративов — основная характеристика социальной памяти, и это то, что отличает их от культурной памяти, которая не меняется и остается почти навсегда как бы «высечена в граните».

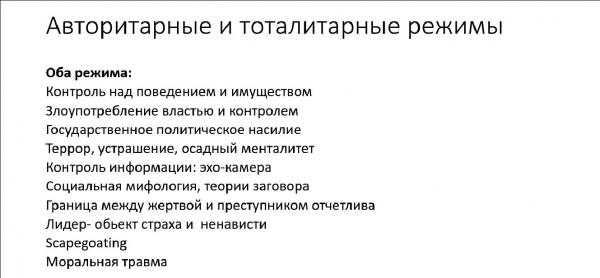

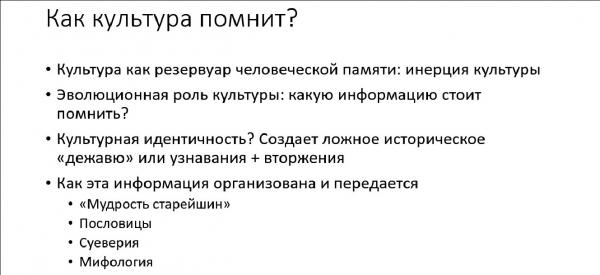

В книге я рассматриваю культуру как наиболее долговечную форму человеческой памяти. Даже если прошло много поколений, культура остается неизменной, она почти не меняется. Культурная травма не возникает сразу, нужно примерно 3+ поколение, которое начнет мифологизировать предков (рис. 6).

Пример культурной травмы — это рабство в Америке, которое вызвало и до сих пор вызывает колоссальное влияние на культурную идентификацию людей. Эта травма осложняется еще и тем, что расизм и дискриминация продолжаются и постоянно держат этот опыт в центре формирования идентичности. Как и другие культурные травмы, она никогда не заканчивается. Другой пример культурной травмы — геноцид: Холокост, Руанда, Сребреница и многие другие. И эта память тоже не уходит никуда и продолжит влиять на сегодняшнюю жизнь. Вы понимаете, что память об Армянском геноциде 1915 года была фактором, повлиявшим на Карабахский конфликт?

Рис. 6

И третий пример культурной травмы — это тоталитарные режимы, которые были ответственны за преступления против человечества в современной истории.

В отличие от социальной идентичности, которую мы можем выбирать в какой-то степени, культуру мы в большой степени наследуем. Такая культурная травма имеет очень серьезную межпоколенческую токсичность и включает коллективную память о социальной виктимизации и страхах (рис. 7).

Рис. 7

Все культурные травмы связаны с коррозией души. Причем меньше всего это в геноциде, потому что там понятно: кто жертва, кто палач. Рабство меняет психологию и рабов, и рабовладельцев. А тоталитарные режимы стремятся разрушить душу всех — не остается никого, кого бы это ни коснулось. Все были или жертвами, или палачами, или бездействующими свидетелями, и часто в одно и то же время. Кроме того, разница между жертвами и палачами не так ясна — они могут поменяться местами на следующем витке политического насилия.

Рис. 8

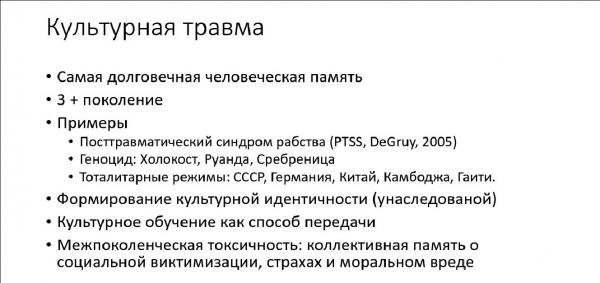

Какой режим считается тоталитарным и чем он отличается от диктаторства (рис. 8)? Лучшее определение тоталитарных режимов, которое я нашла, — это определение Шлезингера, который написал, что они представляют собой смесь великих идей, популизма, отсылок к архаике, магическим силам, где цифры погибших не соответствуют действительности. Они не просто преследуют и убивают своих людей, они используют идеологическую обработку и промывание мозгов, чтобы подавить все автономные институты в их стремлении захватить человеческую душу.

И дальше я буду сравнивать, что есть общего и чем отличаются тирания и тоталитарный режим (рис. 9). Оба режима стараются контролировать поведение и имущество жителей, могут забрать все в любой момент. Везде есть злоупотребление властью. Везде есть политическое насилие, спонсированное государством. Оба режима используют политические репрессии, террор, устрашение и создают осадный менталитет. Оба режима пытаются контролировать информацию.

Рис. 9

В результате ограниченной информации и невозможности верификации создается эхо-камера, когда у информации, которую люди получают, — один источник. Тогда людьми легче манипулировать. В таких случаях слухи и конспиративные теории разрастаются как грибы.

Интересно, что авторитарный лидер является объектом страха и ненависти. Тоталитарный лидер, с другой стороны, часто вызывает более комплексные чувства, когда к ненависти может примешиваться обожание или обожествление — компоненты культа личности.

Рис. 10

Но есть и разница (рис. 10). В дополнение к контролированию поведения тоталитарный режим пытается контролировать мышление и использует для этого пропаганду, промывание мозгов и идеологическую обработку. Для этого есть термин «gaslighting» (газлайтинг) — это когда человека как бы заставляют сомневаться в реальности того, что он видит (термин взят из фильма Хичкока, где муж пытается уверить жену, что та сошла с ума и не может заботиться о себе). Этот тип манипуляции относится к группе ментальных игр, он был описан в ситуации домашнего насилия, когда абьюзер (abuser) отрицает очевидное: «Я тебя избиваю не потому, что я хочу это делать. Я это делаю для твоего же добра, потому что я забочусь о тебе».

Тоталитарные режимы используют также средство манипуляции, которое называется «моральная паника». Это когда публика чувствует себя в моральном праве заклеймить позором человека, который показался отступником от идеалов. Люди «в едином порыве» и с элементами театрального действия пытаются этого человека морально уничтожать, при этом многие действительно искренне верят в правомерность этого действия. Когда жертвы пытаются оправдаться, это только раззадоривает толпу и не влияет на результат. Моральная паника узнаваема не только в бывшем СССР / России, но и в Китае, Камбодже и других странах.

Еще одна разница: и диктатура, и тоталитаризм, как правило, выбирают группу населения, которую они винят во всех их проблемах. Но тоталитарный режим еще и демонизирует их и создает или использует мифологию, чтобы подтвердить это. Например, «протоколы сионских мудрецов». В роли «козлов отпущения» часто выступают ЛГБТ или национальные меньшинства, отношение к которым служит важным индикатором здоровья всего общества.

Интересна идентификация с жертвой при тоталитарном режиме. Если при автократии у людей ясная идентификация с жертвой, а тиран идентифицируется с палачом, то при тоталитаризме ощущение жертвы часто размыто и необязательно связано с этим лидером. «Просто жизнь несправедлива к нам, и мы страдаем, потому что мы слишком хорошие и нам завидуют или из-за происков Запада (сила влияния которого часто мифологизирована, — в главе, где я описываю разные политические мифы, я назвала это мифом о «всевидящем и невидимом враге»)».

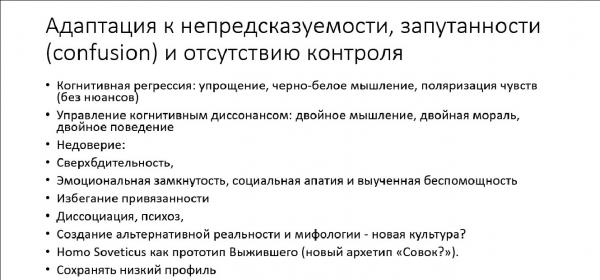

Если анализировать культурную травму тоталитаризма через призму адаптации, возникает вопрос: «Как вообще можно приспособиться к такой токсичной ситуации?» (рис. 11). Для понимания этого я обратилась к исследованиям последствий домашнего насилия, отчасти потому, что многое из того, что делает тоталитарное правительство, находит параллели в парадигме «злоупотребления властью и контроля» («abusive power and control»).

Рис. 11

Такой подход позволил распознать несколько характерных стратегий адаптации. Во-первых, это когнитивная регрессия, черное и белое мышление, поляризация и упрощение чувств (любить или ненавидеть) и так далее. В ситуации когнитивного диссонанса возникает расщепление: двойное мышление, двойная мораль, двойное поведение. Например, я веду себя в семье одним образом, а с чужими людьми совершенно иначе. Я думаю на работе одним образом, а дома — другим образом. Это же относится к морали. Я считаю себя моральным человеком со своими друзьями, со своей семьей. Но эта мораль совершенно другая, если я выступаю в официальной роли.

Следующая стратегия адаптации — это тотальное недоверие к другим и к себе. Часто это может быть недоверие к членам семьи: во многих тоталитарных странах дети специально подвергались промыванию мозгов, и я работала с теми людьми, которые предали своих родителей, когда были детьми. Это недоверие, конечно, прежде всего, к посторонним, представителям власти, а также недоверие к государству. Моя работа показала, что недоверие к государству и к силам правопорядка — это не просто психология, это может иметь серьезные последствия для жизни и благополучия населения. При недоверии к полиции люди не сообщают о преступлениях и не помогают в их раскрытии. При возникшем недоверии к государству оно не может эффективно осуществлять свои функции — например, помогать при катастрофе или пандемии.

Мы уже говорили про сверхбдительность. Я знаю, многие люди из этих стран бесконечно смотрят новости. Бесконечно! Потому что от этого зависит выживание.

Конечно, это может быть эмоциональная отстраненность («выключенность»), социальная апатия и выученная беспомощность. Я много видела случаев избегания эмоциональной привязанности: люди, не позволяют себе влюбляться, признаться себе, что они любят своих детей, — потому что все это может исчезнуть. Они иногда также могут быть очень требовательны и избегать проявлений любви к своим детям: «Им надо готовиться к трудностям — нечего им привыкать к хорошему».

И еще одна адаптивная стратегия, основанная на социальном страхе, — это избегание успеха: тенденция «не высовываться», «не хвастаться успехами» и так далее. Потому что, если человек успешен, привлекается нежелательное внимание властей и зависть. Кстати, и детей люди, живущие в посттоталитарных сообществах, часто избегают хвалить при посторонних. Потому что, если я похвалю моего ребенка публично, я показываю свою уязвимость, и другие могут ею воспользоваться, отыгрываясь на ребенке.

В процессе работы над книгой я открыла для себя очень важный момент. Я хочу защитить смешной, жалкий и стыдный образ Homo Sovieticus, или «Совок», как его сейчас называют. Над ним смеются, потому что он представляет прошлое, с которым мы должны расстаться. А я-то как раз вижу вот этот стереотип как культурный прототип человека, который идеально приспособлен к выживанию в тоталитарных режимах, побочный результат и, по-своему, жертва системы, калечащей психику, нравится нам это или нет.

Confusion и непредсказуемость может так же вызвать диссоциацию, когда создается как бы своя собственная реальность с разной степени отстраненности от действительности, которая создает иллюзию предсказуемости и смысла. Я работала с несколькими клиентами, которые в ответ на политическое насилие и пытки «потеряли рассудок» и не смогли вернуться назад.

Альтернативная политическая реальность имеет вполне реальное влияние на жизнь людей и их жизненные выборы. Тем не менее, просто создания альтернативной реальности может быть недостаточно для культурной травмы, которая начинается в тот момент, когда развивается мифология, как например, о тиране как «эффективном менеджере».

Рис. 12

Далее мы обсудим картину мира (рис. 12), которая объединяет людей из разных культур, чья история связана с тоталитарной травмой. Картина мира — это устойчивая ментальная конструкция, социальная схема, включающая комплекс представлений о себе, о других и о сообществе. Как я уже упоминала, эта картина мира может включать элементы адаптации к безумности жизни при тоталитаризме. В дополнение к бдительности (социальная паранойя) и недоверию страх, непредсказуемость и неопределенность могут запускать магическое мышление, ритуализацию повседневной жизни и вовлечение мифологии в картину мира. Как будто мы живем в сказке, где, с точки зрения разума, все кажется бессмысленным, но мы верим, что есть какой-то глубинный смысл, который нам поможет, если мы только расшифруем его. Так тоталитарная травма создает свою собственную культуру (рис. 13).

Рис. 13

Есть много теорий того, как травма передается через поколения (рис. 14). Согласно теории Bowen, травма влияет на качество дифференциации — то есть способности дифференцировать себя и свои чувства и мысли от других и общества. Schutzenberger говорила о «синдроме предков», когда исчезнувшие члены семьи создают «призраков» и эти сценарии проигрывается в следующих поколениях. У Danieli была идея репаративной адаптации, которая означает, что, когда родители травмированы, дети приспосабливаются и пытаются стать их терапевтами, чтобы помочь им, и, таким образом, это может увеличивать чувство беспомощности, депрессию и тревожность.

Рис. 14

В своей теории исторической травмы Aleksander предполагал, что она передается через нарративы. То есть историческая травма для нас — это то, как общество ее помнит. То есть не то, что пережили наши родственники, а то, каким образом мы это себе представили. По сути дела, это содержит идею, что если бы эти истории были рассказаны другим образом, то, может быть, люди не воспринимали бы это как травму.

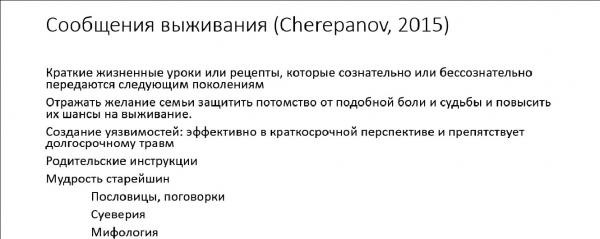

В этом есть некоторый смысл, но я с этим не совсем согласна, поэтому я ввожу теорию культурного научения или передачи травматического опыта через уроки жизни или сообщения выживальщиков (Survival messages), которые я впервые описала в моей статье в 2015 году. Эта теория основана на идее, что память о травме передается в форме жизненного опыта или опыта выживания, что потом заставляет нас переживать этот опыт снова и снова. Далеко не все сообщения выживальщиков могут помочь в изменившейся ситуации, а культура, как я уже говорила, не склонна менять свои содержания со временем.

Как же память травмы представлена в культуре? В отличие от нарративов, культура, как я уже упоминала, невероятно инерционна и, как правило, сохраняет содержания практически без изменений в течении многих поколений. Избирательность — это качество любой памяти, включая культурную, которая определяет, какая информация стоит того, чтобы помнить. И эволюционистский подход к культуре означает, что содержания, сохраняющиеся в культуре, скорее всего, имеют эволюционное значение, а именно: помогают выживать последующим поколениям.

Рис. 15

Теория культурного научения предполагает (рис. 15), что культура — это форма обработки информации и самая прочная форма коллективной памяти, которая замораживает, сохраняет неизменным опыт выживания, даже когда он теряет свою релевантность в изменившейся ситуации. И это то, чему родители учат детей, чтобы увеличить их вероятность выживания. Часто это происходит в форме передачи жизненного или культурного опыта или «мудрости старцев» (рис. 16): «Еще мой дедушка говорил…» или «В моей культуре мы всегда...» Эту же роль могут играть пословицы, поговорки и мифы. Почему-то мы имеем тенденцию воспринимать такие глубокомысленные напутствия как что-то невероятно мудрое и глубокое, что нам не обязательно их понимать, а, скорее, принимать как данное. Проблема в том, что поскольку это знание заморожено, eгo применимость в изменяющейся ситуации может оказаться проблематичной. И более того, идея этой теории, что это как раз и создает уязвимости и преддиспозицию для повторения такой же виктимизации. При этом мы не подвергаем сомнению мудрость культуры. Мы считаем, что у прошлых поколений был доступ к секретному магическому знанию, которое сейчас нам не дано понять, а надо просто принять. Единственный путь к тому, чтобы не быть пленниками исторического «жизненного опыта», — это понять, как он возник, десакрализировать его, а потом уже выбрать: принять, изменить или отбросить его как лишенный релевантности в современных обстоятельствах.

Рис. 16

Например, опыт переживания тоталитарного режима может говорить, что любая попытка изменить ситуацию означает арест и почти верную смерть для всей семьи. Выбор был ограничен: или стараться служить власти, или затаиться в надежде, что обойдется, или найти другие способы выключаться из реальности: например, мой дедушка всегда носил с собой именной пистолет, чтобы успеть застрелиться, когда придут его арестовывать. Понятно, что в ситуации политической апатии к власти приходят те, кто рвется к власти, а это не всегда хорошая идея.

Я посвятила эту книгу бабушкам, дедушкам и внукам, потому что только в глазах наших внуков, а еще лучше правнуков мы приобретаем черты почти мифических героев, и наши советы, включая всякие глупости, будут восприниматься как знак глубокой мудрости. С детьми это не получается: они нас слишком хорошо знают и поэтому не особенно верят в нашу жизненную мудрость и в наши советы. Поэтому берегите внуков, любите их. Это будут те, в глазах которых мы, наконец, станем легендой и кому мы будем передавать наше культурное наследие. Но, с другой стороны, у нас мало контроля над тем, как они проинтерпретируют это наследие. И, может быть, внуки тех, кто жил во время тирании, начнут вспоминать тирана как «эффективного менеджера, при котором был порядок», как мне рассказала моя студентка, политический беженец из Ирака.

Рис. 17

Теперь поговорим о том, что представляет собой опыт выживания (рис. 17), которым мы делимся со следующими поколениями, поскольку мы хотим, чтобы дети учились на наших ошибках, что никогда не происходит. Эти жизненные уроки формулируются как сообщения выживания, пословицы, поговорки или мифы, которые имеют определенную структуру.

Политическая мифология, помимо базовых мифов о золотом веке и сотворении мира (вполне приложимых к тоталитарному сценарию), включает мифы, призванные сакрализировать и обожествить власть и лидера, представить людей как овец, слепо подчиняющихся лидеру, которому таким образом приписывается волшебная сила воздействия. Кассирер в свое время предупреждал о силе мифов в государстве и сравнивал их с оружием. В книге я провожу 15 мифов о государстве, которые имеют отношение к тоталитарным режимам. Но их может быть и больше.

Рис. 18

Немного подробнее о сообщениях выживальщика (рис. 18). Они могут быть вдохновляющими, как, например, выражение «Бог не дает тебе то, что ты не можешь выдержать» и прочие банальности, которые мы говорим людям, когда не знаем, что им сказать. Есть сообщения, касающиеся того, как справляться с общими трудностями в жизни. Например, часто они касаются еды: «Мы должны съедать все, потому что неизвестно, когда еда опять у нас появится». И есть также сообщения, которые связаны с социальной дисфункцией и отражают социальные страхи. Это те же: «Не верь, не бойся, не проси, не доверяй государству, не вмешивайся. От тебя все равно ничего не зависит, поэтому сиди дома, не высовывайся и не вмешивайся в политику».

Чтобы проверить гипотезу о том, что сообщения выживальщиков связаны с социальной виктимизацией, мы с моей дорогой коллегой Анной Варгой сравнили сообщения у студентов из Бостона и Москвы. Был определен базовый репертуар этих сообщений и создан опросник. Вопросы формулировались примерно так: «Что вам говорили ваши родители, бабушки и дедушки о том, кому можно и кому нельзя доверять?» Как и предполагалось, сообщения в российской популяции чаще отражали социальные страхи и беспомощность. После этого стали появляться совершенно замечательные работы преподавателей и студентов магистерской программы «Системная семейная психотерапия» ВШЭ, результаты которых были успешно представлены на разных конференциях. В последующих работах было сравнение сообщений, полученных родителями, и сообщений, которые они передают своим детям, а также сравнивали сообщения в более или менее спокойной, предсказуемой ситуации и в кризисной ситуации.

В книге я привожу несколько историй семей из разных стран, где они описывают свою историю выживания при тоталитарных режимах. Похоже, что те, кто смог сохраниться психологически (не физически, так как многие члены семьи погибли), это были те, кто не поддался индоктринации населения и пропаганде, у них были четкое понятие о том, что хорошо и что плохо, те, кто открыто обсуждал в семье, что происходит, а также те, кто поддерживал других во всех обстоятельствах. Хуже всего пришлось тем, у кого были иллюзии по поводу власти.

Рис. 19

Тоталитаризм создает культурную травму, которая продолжает влиять на наши мысли, установки и поведение в течение нескольких поколений, когда мы реагируем на ситуацию, исходя из социальных страхов, приходящих из прошлого. И этот парализующий страх уменьшает нашу возможность конгруэнтно реагировать на настоящую ситуацию и разрешать сегодняшние проблемы. Например, если я переживаю сегодняшние события как 1937 год, я ничего не смогу изменить. Я могу только затаиться, потому что в 1937 году любая социально активная позиция означала неминуемую смерть. Преодоление исторической травмы в этом значении — это если мы делаем то, что лучше всего соответствует нынешней ситуации, а не трагедиям прошлого. Мы можем принимать эти решения сами, у нас есть выбор, которого не было у тех, кто жил в 1937 году. Это также означает, что у нас есть выбор: ощущать ли себя жертвой обстоятельств или стать строителями своей истории.

_600x185.jpg)

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать