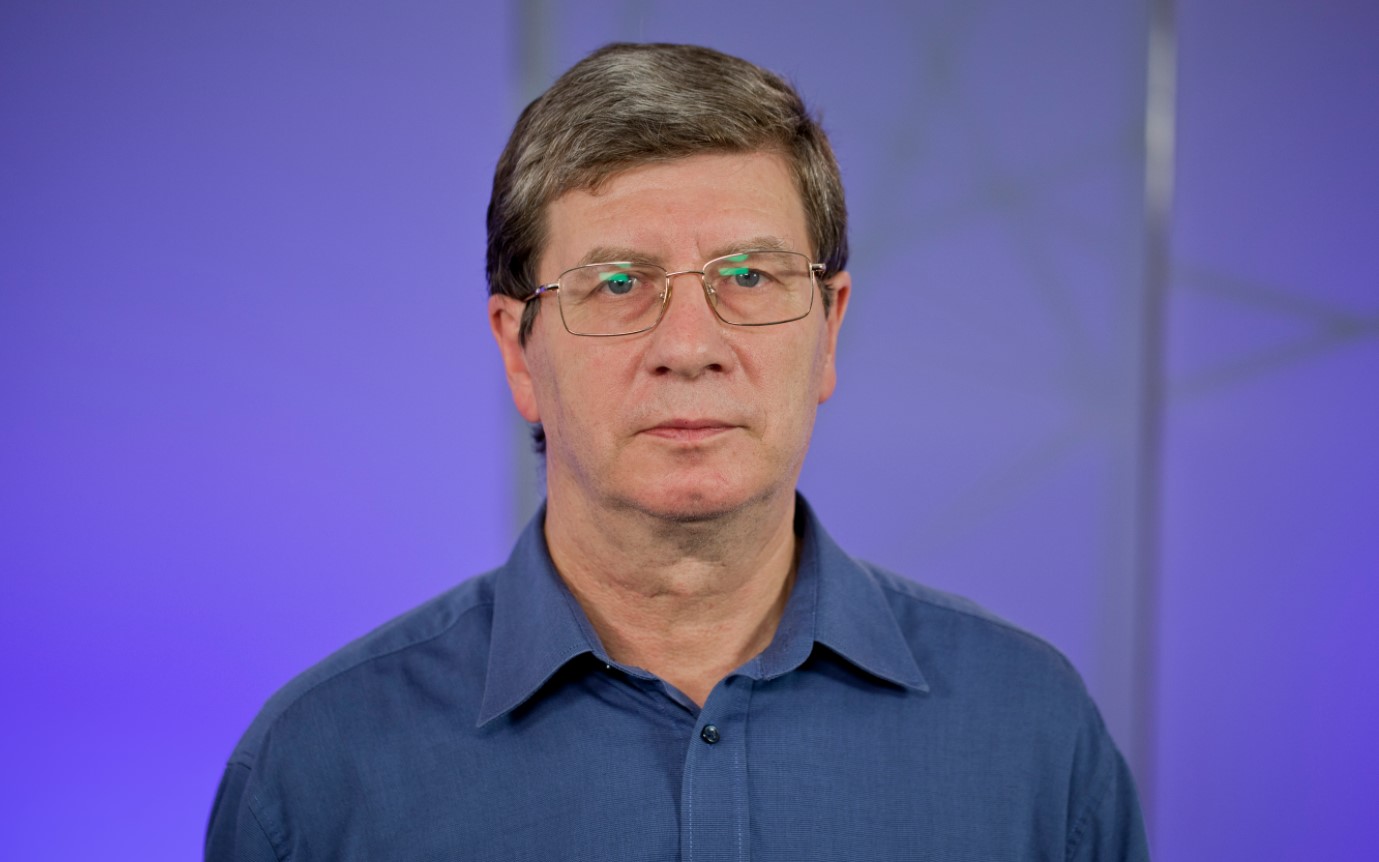

16 декабря 2025 года исполнилось бы 52 года психоаналитику, соучредителю Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации Алексею Михайловичу Корюкину. Алексей Михайлович ушел из жизни 4 ноября 2025 года.

Предлагаем вниманию читателей фрагменты интервью А.М. Корюкина в подкасте «Сектор Пси» (2023 год). Беседовал Никита Пешков.

А.М. Корюкин рассказал о «гигиене души», о развитии сообщества психологов в Ставропольском крае, об опыте работы в Беслане и о своей приверженности глокализации.

— Я бы хотел немного поговорить про азы. Мне понятно, например, если заболел живот или голова, то нужно пойти к терапевту, сказать, вот у меня такая проблема, что мне с ней делать? Как мне понять, что мне нужно обратиться к психологу?

— Я думаю, что сейчас это небольшая проблема, потому что психология, психотерапия, психоанализ — это довольно раскрученные, медийные поля. Наверное, из каждого утюга видно и слышно, что есть такие специалисты. Вопрос в том, верите ли вы в то, что у вас есть душа. Если вы так считаете, и вы считаете, что она требует некоторого ухода, некоторой заботы, то в принципе вам можно подумать о том, к какому обратиться специалисту.

И здесь как раз возникает вопрос, что очень большое предложение и довольно сложно разобраться, к кому именно обратиться. Но это как везде, если мы хотим получить какую-то квалифицированную помощь, то надо обращаться к людям, которые обладают хорошей репутацией в регионе или среди профессиональных кругов.

— Я верю, например, что у меня есть душа, и мне хочется думать, что я о ней забочусь. Получается, что психолог, может быть, нужен каждому? Или все-таки это необязательная история? Проблема ли то, что я не хожу к психологу?

— Я думаю, что есть много разных способов гигиены психического здоровья. Это традиционные способы, можно ходить в церковь, общаться с духовниками, можно ходить к друзьям, общаться с ними, с родственниками. И это все очень хорошие, достойные, известные способы профилактики психических заболеваний.

Чтение книг, просмотр фильмов, обсуждение этих фильмов — это все то, что помогает нам как-то озвучивать, вербализовать наши внутренние душевные порывы. И в этом смысле психотерапевтическая, психоаналитическая помощь — это некоторые виды душевных или духовных практик, которые, собственно, мы выбираем.

И ходить, в общем, необязательно, но есть такая возможность. Если у вас есть душа, с ней что-то надо делать, да?

— Но всё-таки нет, видимо, какого-то перечня признаков, по которым звоночки в моей голове должны прозвенеть и сказать: «Эй, что-то идёт не так, давай-ка подумаем, что с этим делать?».

— Я думаю, что необязательно ждать, чтобы было что-то не так. Важно, если ты вдруг думаешь, что у тебя есть душа, что-то с ней происходит, то хорошо было бы на неё обратить внимание. Я думаю, что и людям, которые не страдают как-то тотально, но просто ощущают эту душу, интересно в ней разбираться, интересно знать, как мы устроены внутри.

Конечно, душевное страдание заставит вас куда-то идти, искать помощи, но если вы просто любопытствуете, интересуетесь самим собой, то, в принципе, этого достаточно, чтобы обратиться к человеку, чтобы вместе это исследовать.

— Я хочу чуть лучше понять, что мы называем душой. Понимаем ли мы слово душа одинаково, потому что есть душа в каких-то религиозных книгах, есть душа, когда просто люди разговаривают между собой и как-то по-своему понимают душу. Что это за понятие?

— Ну, это, действительно, очень сложное понятие. Я помню, Елена Викторовна Улыбина, профессор психологии, первая заведующая кафедрой психологии Ставрополя, старалась не называть душу душой, а называть ее психикой, потому что это переводит нас в такой наукообразный пласт, то есть будто бы мы как ученые подходим к этому, не как обыватели. Но это не сильно спасает, честно говоря, потому что по большому счёту нам важно понимать весь объём этого понятия, и мы не можем отказаться и от духовных практик, и от религиозного понимания, и от обыденного понимания этого явления. То есть душа — это всё, что мы думаем о нашем наполнении, можно сказать, о вторичной нашей природе.

Душа — это то, что отражает наше бытие. То есть мы и телесные свои какие-то знаки пытаемся облечь в слова, и образы наши, и чувства. Нам нужно это все каким-то образом называть. Это как будто бы отражение той реальности, которую мы ощущаем, чувствуем и мыслим. Это всё можно назвать душой, психикой.

— Я продолжу, простите уж меня, проводить аналогии с врачами. В моих представлениях кардиологи существовали вообще всегда, но я же застал только малую часть существования человечества. Получается, что психологи в Ставрополе — это что-то, что появилось даже позже, чем я появился на свет, и прийти на пустое поле и что-то создать — как это происходило вообще?

А главное, откуда появились первые пациенты, клиенты, как правильно, кстати, сказать?

— Пациент — это тот, кто считает, что он страдает. И когда мы говорим о терапии, психотерапии, то точнее будет называть пациент, потому что клиент — любой, кто получает какую-то услугу. В принципе можно и клиентом называть. Но здесь акцент на страдании.

Если говорить о начале психологического движения, то можно сказать, что в 1992 году появилась такая должность, как главный психолог Министерства образования Ставропольского края, и занимал эту должность Сергей Николаевич Пешков. Он такой первый собиратель сообщества…

Практическая психотерапия как сообщество началась в 1988 году, когда была основана Ассоциация психологов-практиков, которая объединила людей, которые практиковали психотерапию. И тогда был бум, приезжало очень много специалистов из западных стран. Карл Роджерс приезжал, Вирджиния Сатир… психоаналитики начали ездить в это время. Это было время, когда мы открывали для себя новую социальную практику. Ну и те, кто как-то заразились этим делом в Москве и Петербурге, стали приезжать в Ставрополь, чтобы это рассказывать.

Но позже мы тоже стали приглашать и зарубежных коллег…

— Это же было время, когда вообще очень много чего появлялось, чего не было раньше. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но тогда наверняка приходилось конкурировать с разными людьми, которые тоже пытались затрагивать людские души: мне кажется, что тогда мог быть бум гадалок, разных целителей душевных, церковь тогда стала принимать иной статус.

Была ли эта конкуренция, как вы её выдерживали?

— Это не была конкуренция, скорее это был прорыв плотины. В советском государстве, можно сказать, разного рода духовные, душевные практики были либо в подполье, либо не пользовались каким-то значимым спросом, либо решались кухонной психотерапией. И вдруг перестройка обратила внимание людей на то, что у них есть своя индивидуальная психика. Мы представляли себя как часть единого социального механизма. А тут нам сказали, что у каждого своя индивидуальная психика, с ней надо разбираться. И тут уже каждый во что горазд…

— Я никогда не задумывался с этой точки зрения, что приход новых профессий, новых областей связан не с изменением строя государственного, а с тем, что люди стали по-другому смотреть вообще на свою роль. Тяжело ли у людей этот процесс проходил?

— Ну, у кого-то тяжело. Мне тогда 19−20 лет было, это как бы соответствовало возрасту, то есть я вступал во взрослую жизнь и мне открывались какие-то интересные возможности, интересные перспективы.

Другое дело у тех, кто уже как-то устроил свою жизнь. Там был сложный переход из одного уклада жизни к другому, и тогда интеллигенция, к сожалению, обнищала. Они стали переходить на эти рыночные рельсы, часто можно было преподавателей видеть на рынках где-нибудь. Большая сложность, что государство в момент перехода не могло позаботиться о людях интеллектуального труда, им приходилось заботиться самим.

Но и это дало плоды, потому что появилось много чего интересного на телевидении, в литературе. Но, с другой стороны, это убило некоторые общности. Объединения, организации, которые были в Советском Союзе, перестали функционировать или маргинализировались.

Мне очень нравился термин «метафизическая интоксикация», не помню, кто его ввёл. Мы все были немножко как бы интоксицированы вот этим всем новьём.

— Как сейчас взаимодействуют психологи и психиатры? Нет, я чуть-чуть перефразирую вопрос для начала. Может быть, не все понимают, в чем отличие психологов и психиатров, какая разница?

— Если говорить схематично, психиатры все-таки больше идут от тела.

Психологи… за всех сложно говорить, но я лично психофизический монист, то есть человек, который считает, что и сома, и психика — это суть одно и то же, только в разных проявлениях, как гром и молния.

Гром — это звук, молния — свет, но, в общем, это один и тот же взрыв. Так же психика и соматика — это одно и то же, но только по-разному проявлены. Психика — это отражение соматических процессов, соматика — это отражение психических процессов.

Мы как будто бы смотрим на одно и то же явление с разных концов. Если психиатр умный, то он имеет в виду, что психика существует. Если психолог умный, то он тоже имеет в виду, что тело существует.

Поэтому можно сказать, что здесь нет большого противоречия. Есть такие узколобые ребята, которые пытаются как-то в этом смысле конкурировать, то тогда возникает конфликт.

Но когда я работал в больнице, я говорил психологам, что не нужно соглашаться с психиатрами, нужно спорить. Это в интересах пациента. Если мы можем увидеть с двух разных сторон одну и ту же проблему, то у нас есть больше шансов выработать хороший подход к лечению. Поэтому, думаю, в Ставрополе намного лучше выглядят отношения психиатров и психологов, чем в других городах.

— Иногда очевидны ситуации, в которых людям нужна помощь, это трагедии, происшествия. Вы были в Беслане, можете рассказать, что за командировка тогда была? Как Вы там оказались вообще?

— Я в то время был в должности заместителя главного врача по психологической и социальной работе. И в конце рабочего дня раздался звонок, главный врач говорит, собирай психологов, выезжайте. Когда? Через час. Хорошо. То есть я даже не успел съездить домой. На самом деле мы выехали через четыре часа, я бы успел съездить домой, но мы выехали в тот же день, первого сентября 2004 года. Я и еще, по-моему, семь психологов из больницы.

И мы были там все время, от момента первой ночи, когда захваченные дети и родители ночевали в школе, и до того, как похоронили.

Все это время мы организовывали разного рода помощь. Сначала нужно было каким-то образом снижать напряженность в окружении. Школа была оцеплена, сначала оцеплена войсками, полицией, и второе окружение — это родственники тех людей, которые пытались прорваться туда и как-то там помочь, как-то повлиять. И было совсем непонятно, что с этим делать.

Много неясности, много кривотолков каких-то, разные люди приезжали, пытались как-то успокаивать людей. Мы сотрудничали тогда с Центром медицины катастроф и Институтом имени Сербского. Зураб Ильич Кекелидзе возглавлял нашу бригаду, мы довольно быстро нашли контакт, распределили обязанности, кто что делает, и это был первый этап.

Второй — это уже после штурма, когда нам пришлось работать с острым состоянием горя. Мы работали, с одной стороны, на телефоне экстренной помощи. И также принимали в больнице людей, которые столкнулись с острой реакцией на горе. И после мы еще помогали людям, которые опознавали своих родственников.

В общем, это была такая горячая неделя, и она, конечно, запомнилась мне на всю жизнь.

— Насколько тяжело было работать, это особенность подготовки или просто личная выносливость какой-то?

— Нет, это подготовка. У меня были разные психологи, некоторые более подготовленные, некоторые менее. Если психолог имел хорошее представление о том, как устроена психика, ему легче было работать. Его профессиональный аппарат вербальный позволял ему перерабатывать это и помогать перерабатывать другим людям.

Если психологи больше сталкивались с диагностикой, а не с психотерапией, то, конечно, им довольно сложно было быть полезным, и они довольно быстро выходили из строя. Взаимодействие с людьми, которые оказались заражены мощным наплывом чувств, это и злость, и гнев, и страх, возможно, только если ты имеешь представление о том, как это функционирует. Поэтому здесь подготовка оказалась очень полезной.

Важно было уметь справляться с неопределенностью, с тем, что никто не знает, что будет, и скорее всего будет не очень хорошо. Умение выдерживать неопределенность помогало психологам выслушивать тяжелые истории и помогать людям перерабатывать тяжелые эмоции.

— А в обычной, повседневной практике бывают ситуации, когда есть риск выйти из строя? Как психологи с этим справляются.

— Если говорить о работе психологов в кабинете или с группами, то у нас разработана целая система профилактических мероприятий. Чтобы твой психический аппарат был эффективным каждый день, нужно довольно регулярно проходить супервизии, какие-то теоретические семинары.

Тому, кто помогает разбираться в психологической сложности, нужно уметь самому разбираться в своих психологических сложностях. Поэтому первое, что мы делаем, это проходим личную психотерапию.

— Как, по-вашему, люди сегодня воспринимают психолога?

— Если кто-то думает, что кто-то за него решит его душевные проблемы и он нашел человека, который за это взялся, то тогда это дурацкая затея.

Психолог — не для того, чтобы разрешать чьи-то проблемы, психолог — для того, чтобы быть собеседником, подготовленным в разрешении этих вопросов. В какой-то момент мы понимаем, что накосячили: я сделал эту ошибку, я от нее страдаю. И тогда вопрос, а что с этим делать, с этим страданием? Можно сказать, ну хорошо, больше не буду, но потом опять мы делаем такую же ошибку. И в этом смысле длительная психотерапия и психоанализ позволяет нам пронаблюдать цепь наших ошибок и каким-то образом понять, зачем мы их делаем, какой в этом смысл.

— В последнее время люди стали все больше общаться онлайн. Насколько, по-вашему, это хорошая или плохая тенденция? Важен ли контакт глаза в глаза? Влияет ли это на терапию?

— Да, конечно, это влияет, но ещё не очень понятно, как. То есть мы постоянно об этом размышляем. Я стараюсь сделать так, чтобы у меня было больше очных пациентов. Люди из крупных городов могут больше платить. И есть соблазн просто забить прием москвичами и людьми из других стран.

Но я держусь за почву. И я думаю, зачем я это делаю? Ты можешь все перевести в онлайн, тогда ты можешь работать где угодно, ты можешь ездить. И тут как раз вопрос о том, кто ты есть. Вот я глокализационист.

Глокализация — это такое сгущение двух терминов, глобализм и локализация. Идея такая, что, конечно, интересно знать весь мир, но нужно стоять где-то на ногах. И хорошо бы вот то, где ты стоишь, изучать тоже, знать, где ты находишься.

Если я постоянно куда-то передвигаюсь, то я не смогу даже обсудить тот город, в котором я присутствую, потому что все остальные тоже ездят. Тогда не будет носителей информации об этом городе, об истории этого города, и тогда все города становятся одинаковыми.

И в этом я вижу некоторую опасность. Что мы будем жить в пластиковых домах одинаковых, с одинаковыми евростандартами какими-то и кушать одинаковую пластиковую пищу. Мне это совсем не нравится. Может быть, это какие-то мои архаические взгляды и, может, так и надо развиваться, но я держусь за место, в котором я живу.

Когда к тебе приходит человек, то ты видишь его объемнее. Понятно, что когда я работаю по Skype, там тоже есть какие-то интересные особенности, открываются новые возможности. Но я больше болею за местный прием именно для того, чтобы местное сообщество развивалось, чтобы человек был здоровым в местном сообществе, а не где-то в космосе.

— То есть это теория малых дел, делать хорошо вокруг себя, чтобы самому тоже было комфортнее.

— Я думаю, что это теория больших дел, потому что на самом деле я могу изменять что-то в радиусе 3 метра вокруг себя, а дальше я мало влияю. Особенно если я не публичная фигура какая-нибудь. Но здесь я точно могу делать, и могу делать довольно хорошие вещи. Дерево могу посадить, сына родить, воспитать и так далее. Из этого мир и строится. Какие-то деревья растут, какие-то дети бегают, какие-то дома выстроены.

— Насколько в последнее время высок спрос на психологический сервис, это какая-то сейчас ситуативная история, если он растёт, или это связано просто с тем, что развивается направление?

— Я думаю, что это в целом виток цивилизационный — упор на индивидуальную психологию. Если я покупаю машину, например, то мне нужно за ней ухаживать. Она дает мне какие-то преимущества, я могу на дальние расстояния ездить сам, но это требует от меня, чтобы я вкладывался, чтобы ее заправлять, чинить, оформлять документы. Так и здесь. Если ты решаешься на то, чтобы иметь собственную душу и за нее отвечать, жить полноценной психологической жизнью, тебе нужно в это вкладываться.

И вот все больше и больше людей ценят душу. Это приводит в том числе и к беспорядкам разного рода. Потому что у трех этих людей — четыре мнения, это всегда проблема.

Получается, что каждый начинает нуждаться в человеке, как собственники домов начинают нуждаться в газонокосилках. Здесь все собственники душ начинают нуждаться в их каком-то обслуживании. Поэтому спрос огромен. Специалисты, которые знают, что делать, завалены работой.

Единственное, что нужно делать, это ограничивать себя во времени. Говорить себе, что больше стольких-то людей не можешь принять.

— Насколько верна фраза о том, что среди нас нет здоровых людей, есть только недостаточно обследованные. Правда ли это или это лукавство?

— Мне очень нравится высказывание, опять не помню, кто сказал: «Любите свою болезнь, она поддерживает ваше здоровье». Мне кажется, это очень мудрая вещь. Если мы будем думать, что мы можем быть идеально здоровыми психически или физически, то довольно быстро это может закончиться. Мы — динамическая структура.

Болезни, по большому счету, это некоторые индикаторы того, на что стоит обратить внимание, так же и психически. Если что-то болит в душе, это не значит, что нужно заливать водкой, анестезировать это, к примеру. Иногда можно, но не всегда. То есть нам важно понимать, что таким образом мы не решаем проблему.

Мы сложная система, поэтому нам надо усложняться, чтобы себя хорошо понять. Я думаю, не нужно бояться своего сложного устройства, потому что если мы слишком часто будем себя упрощать, то тогда не получим всего многообразия этой жизни.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать