В различных областях научного знания представлено множество исследований, посвященных коллективной травме, формам ее репрезентации и преодоления в социуме. Но лишь незначительное число работ раскрывают генез и психологическую специфику личностного проживания коллективной травмы. На наш взгляд, актуальными проблемами исследования коллективной травмы являются ее изучение не только в истории, социологии, социальной психологии, но и в психологии личности; раскрытие особенностей преломления коллективной травмы в индивидуальной жизни и Я личности; определение способов личностного проживания травмы, в частности, в автобиографической памяти и рефлексии; объемное освещение личностного проживания коллективной травмы путем персонологического моделирования [18; 25], состоящего в поиске и синтезе фундаментального, герменевтического, рефлексивно-феноменологического и практико-ориентированного знания о данном феномене. Целью исследования, представленного в данной статье, стало выявление способов личностного проживания коллективной травмы в автобиографической памяти посредством построения и применения теоретической, герменевтической и рефлексивной моделей.

1. К определению коллективной травмы

Войны, пандемии, геноцид, природные катастрофы, всеобщая несправедливость приобрели за последние два века регулярный, глобальный характер, и следует признать, что современный мир все чаще сталкивается с таким вызовом, как коллективная травма.

Как известно, изучение коллективной травмы началось с исследования истерии З. Фрейдом и Й. Брейером [29]. В процессе изучения природы невротических расстройств было выявлено, что источниками психических нарушений служат травмирующие события в социуме, которые пациенты не хотят переживать, не могут вспомнить, но постоянно бессознательно к ним возвращаются. Кроме того, травмирующее событие может проявляться в виде глубинной ностальгии по прошлому, которое «лучше» настоящего.

В существующих представлениях коллективная травма является массовым переживанием, знанием, образной картиной, связанными с деструктивными ситуациями и событиями, отличающимися от тех, с которыми люди встречаются в повседневной общественной и частной жизни. Отпечаток травмы ложится не только на ту группу людей, которая ее пережила, но и на последующие поколения. Если травма остается неосмысленной, эмоционально не проработанной, внутренне и внешне не артикулированной людьми, то чувства страха и вины, боли и унижений будут длительно фиксироваться и наследоваться в этой группе.

Согласно К. Эриксону [36], коллективная травма — это удар по социальной жизни, нарушающий скрепы, держащие людей друг с другом, это удар, который ограничивает их чувство общности. Процесс действия коллективной травмы не моментальный, у него нет эффекта неожиданности, она просачивается в сознание медленно и разрушает человека с каждым днем все больше, начиная с того момента, когда приходит осознание того, что прежнего мира, общности больше нет, что исчезают прежние идентичности и при этом уходит значительная часть Я. Однако проживаемая в социуме травма может выступать и условием объединения людей, событием, порождающим новые формы отношений и взаимодействия людей.

В целях систематизации подходов к изучению коллективной травмы это явление было дифференцировано исследователями на три типа: травма как утрата; травма как сюжет; травма как основа сплочения людей в социуме [1]. Полагаем, что основаниями для различения этих типов травмы стали экзистенциальный, нарративный и социальный уровни ее проживания.

Отличительной чертой травмы как утраты является переживание и осознание обществом некоего происшедшего жизненного лишения. В процессе осмысления потери социум пытается восстановить утраченное. Люди понимают, что произошла утрата существенной опоры в бытии и у каждого потеряна часть Я, которую необходимо вновь обрести. Предпринимаются попытки сохранить, познать и принять травму как факт общественной жизни и момент ее истории. Например, во времена войн лишения конкретного человека оказываются тесно связанными с потерями других людей, семей и целых народов. Создается эффект накопления утрат, который у многих ведет к расшатыванию позитивного чувства принадлежности к сообществу. Общество ищет меры нового объединения людей в едином коллективном отношении к утратам. Важную роль играют помощь и поддержка, оказываемые конкретными людьми другим, что вызывает новое чувство разделенности потерь и создает перспективы коллективного и личного совладания с ними.

Травма как сюжет является следствием какого-либо внешне и внутренне травмирующего события, о котором общество и отдельные люди пытаются рассказать, используя при этом различные формы. Это может проявляться в создании памятников, проведении ритуалов, отражении события в картинах, автобиографических текстах, литературных произведениях, кино, театре и музыке. Таким образом происходит акцентирование внимания на травме посредством воссоздающих и творческих действий, определяющих ретроспективный контекст актуального отношения к травме и поиска перспектив ее преодоления [5; 20; 34].

Травма как основа сплочения людей, или как консолидирующее явление, выступает тем, что создает каждого члена группы: постепенно с пониманием и осознанием влияния травмы на индивидуальные жизни происходит объединение людей, переживших травмирующее событие (здесь и жертвы, и преследователи, а также первичные и вторичные свидетели). Происходит постепенное отделение этой группы от всех тех, кто к этому событию не имеет отношения. Данная ситуация ярко иллюстрируется примером ГУЛАГа: до общественного понимания этого феномена у многих заключенных не существовало осознания того, что они являются жертвами, травмированными субъектами, объединенными общей трудной ситуацией. Сознание себя жертвами побуждает некоторых людей объединяться в действиях сопротивления или в создании нарративов.

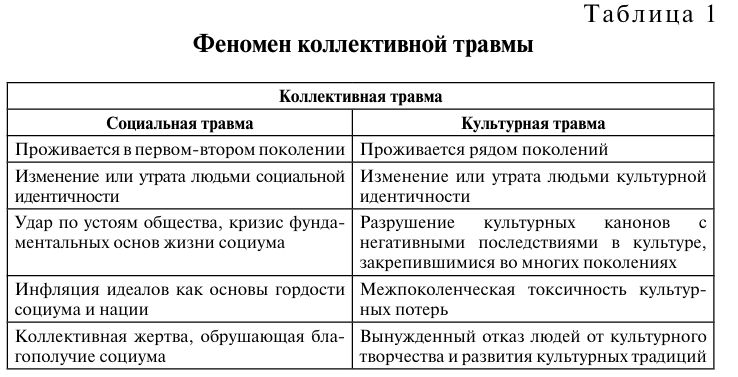

Понятию «коллективная травма» очень близки понятия «социальная травма» и «культурная травма». Социальная травма передается от поколения, реально пережившего ее, к следующему поколению, то есть для нее требуется живая память людей о травмирующем событии. Носители социальной памяти — нарративы, свидетельства, архивные документы, литературные воспоминания, материалы средств массовой информации. Для нарративов, связанных с социальной травмой, характерна гибкость, определяемая зависимостью от исторического контекста, селективного забывания, изменений в общественном мировоззрении, колебаний политических запросов. Индивиды могут в какой-то степени выбирать социальную идентичность, соединяющую их с травмой или изолирующую их от нее, могут встать в личное отношение к травме как к собственной и переживаемой другими.

Культурная травма передается индивидам из поколения в поколение, постепенно теряя фактичность непосредственного переживания.

Согласно концепции П. Штомпки, культурная травма — это внутренне проживаемое людьми состояние эмоционального и интеллектуального шока от разрушения привычного социального порядка и устоев культуры, что вызывает в обществе апатию и беспомощность, пессимизм и смысложизненную неопределенность. Чем сильнее травма затрагивает ядро культурной жизни (базовые ценности, идеалы, смыслы, творчество), тем интенсивнее она переживается. Культурные травмы не появляются случайно, а создаются людьми, осознавшими и воплотившими драму разрушения культуры и лишения культурных опор в своей жизни. Травма проживается в негативных коллективных чувствах, воспоминаниях, образах, символах, указывающих на крушение основ культуры, которое выносится социумом в публичный дискурс [3; 33]. Событие, заставившее социальную группу пережить потерю культурных ориентиров, тревогу, страх, смятение, оставившее след в сознании этой группы и отпечатавшееся в коллективной памяти, изменяет ценностную идентичность данной социальной группы. Травма подрывает религиозные, этические, эстетические, интеллектуальные основы жизни одного поколения, впечатывается в культурный код следующих поколений [45] и трудно преодолевается индивидуальной личностью. Коллективная травма как феномен, понятие, предмет запечатления в памяти и истории людей интегрирует свойства социальной и культурной травмы (табл. 1).

С нашей точки зрения, коллективная травма — это эмоциональная, интеллектуальная и поведенческая реакция множества индивидов на травмирующее глобальное событие (война, цунами, землетрясение, пандемия, революция, техногенная катастрофа, массовая миграция, кризис культуры и форм человеческого мышления); это то, что разрушает привычный строй, уклад и ценности человеческой жизни, несет в себе негативные изменения или критические вызовы для мировоззрения и деятельности многих людей, влияет своей нарративной, предметной и ментальной репрезентацией на общество и человечество долгие годы.

2. Модель проживания коллективной травмы в социуме

Человечество в своей истории столкнулось с большим количеством коллективных травм. Чем более глобальным становится мир, тем большие последствия имеют коллективные травмы и тем большее количество конкретных людей они затрагивают. Акцентируем некоторые аспекты проживания коллективной травмы в социуме.

Процессы проживания коллективной травмы обществом и конкретной личностью имеют как общие закономерности, так и отличительные черты, которые должны быть психологически выявлены в теоретических, герменевтических и эмпирических исследованиях. Представим психологические образующие проживания коллективной травмы социумом в теоретической модели, а далее обобщим моменты личностного проживания коллективной травмы в герменевтической модели.

1. Коллективная травма всегда приходит извне и очень часто «ожидаемо неожиданно». Всегда есть внешний источник и побудитель травмы (ситуация, событие), например война, мутировавшие вирусы, ставшие максимально контагиозными, экологическое загрязнение, глобальное потепление и т. д. [9]. Источники и побудители коллективной травмы могут зависеть или не зависеть от направленных или стихийных действий самих людей.

2. Глобальное катастрофическое событие разрушает ткань отношений и взаимодействие в социуме, открывает внутренний источник травмы для данного социума. Сообщество ощущает сильный дискомфорт от ощущения подрыва собственной идентичности [9], испытывает страх и чувство неопределенности, осознает, что возникла угроза жизненному благополучию или даже самой жизни. Происходит острый удар по обществу; оно, в противоположность случаю с личной травмой, когда индивид может найти помощь у других людей, уже больше не дает прежнюю поддержку своим членам. Индивидами теряется ощущение безопасности, свободной автономии, возможности самореализации. Обществом овладевают такие травматические переживания, как тревога, ужас, массовая депрессия, печаль, злость, гнев, ярость, ненависть, которые усиливают и продлевают коллективную травму.

3. Данные травматические переживания постепенно становятся эмоциональным контекстом знания травмы у людей, которое заключается в понимании причин травматического состояния, в осознании телесных ощущений травматизации (бессонница, головные боли, неврологические патологии и т. д.), в различении и соединении взглядов на травму у себя и у других (в обществе отмечается небывалая до события сплоченность), в признании общности проблем у всех, кто переживает травму. Общество в состоянии познания коллективной травмы консолидируется. Поиск знания о травме одновременно расширяет область незнания травмы, активизирует бессознательный план ее проживания, в связи с чем общество создает символы, мифы, фантазийные нарративы травмы. В структуре психологических образующих проживания коллективной травмы в социуме существуют бессознательные представления о травме (архетипические и символические образы, образы сновидений, видения и т. д.).

4. В процессе проживания коллективной травмы в социуме людям свойственно определенное поведение: бессознательное реагирование, аффективные поступки, защитное и совладающее поведение, а также активное овладевание травмой как трудной жизненной ситуацией и деятельное ее преодоление [41].

5. К образующим процесса проживания коллективной травмы в социуме относятся также психологические последствия коллективной травмы: навязчивые воспоминания людей, застойные невротические состояния, психосоматические расстройства, проблемы самоидентичности, потеря смысла и интуиции жизненной перспективы. Одновременно возможно появление ресурсов обновления в социуме, связанных с коллективным опытом усиления индивидуальных Я, укреплением связей человека с другими людьми, освоением новых форм деятельности.

6. Чтобы психологически овладеть коллективной травмой и ее последствиями, ее необходимо изучать и интерпретировать, о ней нужно помнить и говорить, осуществлять рефлексию проживания травмы в исторической памяти. Множественные тексты-мемуары, автобиографические воспоминания, мемориальные комплексы, литература, театр, кино, рассказы очевидцев являются важными средствами социокультурной рефлексии коллективной травмы. Благодаря им происходят общественное раскрытие и расставание с травмой, передача знаний о травме и путях ее преодоления следующему поколению.

3. Проживание личностью индивидуальной и коллективной травмы

В связи с глобальными потрясениями последних десятилетий и их высокими рисками для жизни конкретных людей, с широким распространением гуманистических установок в социуме и культуре, а также с растущим запросом на психотерапию личностных состояний, вызванных деструктивными событиями в мире, проблематизируется подход к изучению коллективной травмы с позиций только социальных наук. Встает задача ее изучения в психологии личности и общей персонологии [25] с акцентом на проживание коллективной травмы индивидуальной личностью, на многообразие и взаимосвязи образующих это проживание соматических реакций, психических явлений и поведения, на вариативность способов проживания и отношений личности к травме, на роль коллективной травмы в истории индивидуального хронотопа и на влияние травмы на будущую жизнь личности.

Индивидуальная психическая травма издавна является важнейшей проблемой теоретической и практической психологии личности. Однако в данной науке до сих пор нет единого мнения об этом феномене; представители различных психологических школ исследуют в основном отдельные аспекты травмы.

Термин «психическая травма» появился благодаря немецкому неврологу А. Эйленбургу. Значительный вклад в исследование психической травмы внес З. Фрейд, работы которого стали основой для многих более поздних психоаналитических разработок. В понимании З. Фрейда[29] травма — любое переживание личности, связанное с острыми, нестерпимыми душевными страданиями. Непереносимыми переживания становятся тогда, когда «защитных экранов от стимулов» не хватает, и начинается процесс внутренней работы психики, имеющий следующую отличительную динамику: внешний травмирующий стимул трансформируется во внутреннюю бессознательную «самотравмирующую силу» и запускается «малигнизация» защит, которые вместо охранительных функций запускают систему самоуничтожения. Согласно Д. Калшеду [12], в результате травмы осуществляется переход личности на архетипический, архаичный уровень приспособления; психическое функционирование цивилизованного человека замещается примитивными защитами, которые характеризуются ригидностью и блокируют адаптивные изменения Я. В психологии выделяют два типа психических травм — внешнюю травму (ответ психики на событие извне) и травму кумулятивную (непрекращающееся внутреннее травмирование).

Активное изучение психической травмы началось с 60-х гг. ХХ в. [13]. Появилась концепция Дж. Боулби о четырех фазах проживания горя в ответ на событие утраты близкого. Были определены главные индивидуальные последствия действия психической травмы: «паттерн капитуляции», «первичная депрессия», аффективная блокировка, продолжение «режима чрезвычайных обстоятельств», алекситимия, когнитивное сужение, псевдофобия, реакция «умершего для мира», агрессия, диссоциативные расстройства [7; 39]. Д.В. Винникотт [10] в своей концепции «ложного Я» представил травму как переживаемое личностью отсутствие опоры и идентичности в окружающем мире, недостаток опеки со стороны других и, как следствие, диссоциацию «себя» и внешней реальности. Согласно Дж. Стайнеру [22], создаются так называемые «психические убежища» как место изоляции на границе внутреннего и внешнего миров личности, полное травматическими воспоминаниями, сновидениями и фантазиями. Для Дж. Холлиса [30] травма — это не только серьезное препятствие для персонального развития, но и возможный источник духовного изменения или роста личности. Д.Э. и Дж.С. Шарфф [32] подчеркнули, что травмированный человек бессознательно передает травму близким, что ограничивает возможности их жизнедеятельности. В экзистенциальном анализе под травмой понимается травмирующее событие, которое не вписывается в картину привычной жизни личности. Травма в контексте логотерапии — это уничтожение базисного мотива человеческого существования, потеря смысла и ценностей. Чаще всего психическая травма неожиданна и поэтому не осмыслена, высоко аффективна и трудно переносима. Главная задача травмированного человека — найти смысл на границе внутреннего (стремление к свободе, поиск возможности персонального выбора) и внешнего существования как осознаваемую перспективу собственной жизни [14; 28].

В последние годы в психологии травмы происходит смещение акцента на исследование личностных последствий коллективных травм. Субъективно не преодоленная коллективная травма находит продолжение в виде посттравматического стрессового расстройства личности, имеющего множество соматических и душевных проявлений: повторных переживаний (воспоминания, сновидения, спонтанное возвращение в пережитое состояние), избегания всего, что связано с травмой, снижения интереса к жизни, симптомов повышенной возбудимости (бессонница, вспышки гнева, нарушение концентрации внимания) [26]. Самую высокую степень посттравматического расстройства демонстрируют дети и подростки, подвергшиеся коллективной травме в условиях войн, репрессий, массовых миграций [38].

В контексте данной работы личностная травма — это телесный, эмоциональный, когнитивный и поведенческий ответ личности на травмирующее событие в коллективной или индивидуальной жизни, которое воспринимается ею как подрывающее основы собственного бытия и существенно ограничивающее ее адаптацию и развитие.

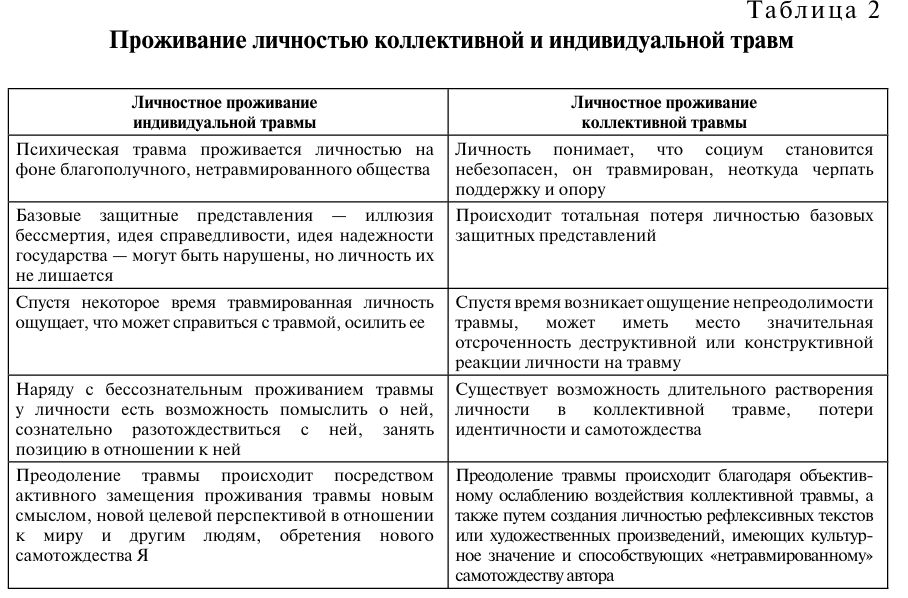

Остановимся подробнее на психологических и феноменологических характеристиках личностного проживания коллективной травмы.

Один из феноменов личностного проживания коллективной травмы состоит в том, что личности в эпицентре массового травмирующего события неоткуда извне черпать поддержку и опору, мир для нее больше небезопасен, запускается процесс инфляции привычных идентичностей.

Коллективная травма лишает личность базовых защитных представлений, иллюзий, идей и убеждений, которыми она оперировала в повседневной жизни. Анна Франк [27] писала в своем дневнике, что невозможно строить жизнь в то время, как мир несется в бездну и ощущение смерти всегда рядом. Она пишет, что не верит больше в Бога, правду, справедливость, то есть теряется вера в бессмертие и убеждение в правильности мироустройства.

Личность в процессе проживания коллективной травмы теряет фундаментальное доверие к миру: мир больше не мой дом, он не принимает меня, он не надежен. Мир резко из доброго становится недружелюбным, теряются устоявшиеся жизненные опоры, уходит ощущение, что жить безопасно, переживаются беспомощность, слабость, жизнь делится на «до» и «после». Может появиться «вина выжившего» (с ней массово столкнулись пережившие концлагерь) как необъяснимое переполнение чувством виновности и вытеснение мучительных впечатлений из сознания и памяти. Переживается утрата смысла, который остался, там, в катастрофе; жизненная перспектива размыта, прощание с травмой не происходит и вряд ли произойдет; индивидуальная жизнь под вопросом, если не будут найдены новые смысловые ориентиры [28]. Личность, проживающая коллективную травму, испытывает мощную душевную боль, имеющую свой порог переносимости. К. Юнг подчеркнул, что если опыт человека перед травмирующим событием был уже тяжелым, то вследствие коллективной травмы высок риск появления серьезных психических патологий (см.: [19]).

В отличие от проживания индивидуальной травмы, личность не может оперативно совладать с коллективной травмой или уменьшить остроту ее воздействия. Пребывание во власти коллективной травмы может затянуться на длительное время и запустить трансгенерационную передачу.

В попытках уйти от болезненных воспоминаний, не признавать последствия травмы личность может неосознанно разотождествиться с травматическим переживанием, поместить и запереть его как будто в «контейнер». Все отрицательные эмоции (страх, вина, гнев и пр.) заключены в таком контейнере, выполняющем для психики роль хранилища, которое заряжено саморазрушающей энергией, не находящей выхода в процессе осознания обществом травмирующего события. Личность неосознанно тратит много сил на сохранение «контейнера» запечатанным в страхе вновь встретиться с травмой лицом к лицу. Сокрытие, умолчание, избегание воспоминаний о травме может вести личность к ретравматизации [31].

Проживая коллективную травму, личность часто присоединяется к ней бессознательно, «растворяясь» в негативных коллективных переживаниях. Она проективно идентифицируется с телесно-психическими состояниями других людей, находящихся в таком же положении. Происходит бессознательное «слияние» с общим «телом травмы» многих людей.

Осознавая свою травму и ее коллективный генез, личность может отрефлексировать свою травматизацию на различных уровнях — телесном, психическом, духовном. Знание травмы, а также признание своего незнания о ней и ее возможных последствиях помогают личности преодолеть травмирующие переживания.

Расставание, прощание с травмой во многом происходит благодаря отношению личности к травме с учетом трансспективы своего жизненного пути. В осмыслении будущей жизни большое значение имеет рефлексивное воссоздание в авторском тексте картины личного проживания коллективной травмы на уровнях мотивации, эмоций, когниций и действий. Созданный Я-текст способствует осознанному разотождествлению Я с травматическим коллективным и индивидуальным опытом. Через рефлексию личность может обрести новое основание самотождества — самосознание уникальности собственного переживания и освобождения от травмы. При построении и реализации рефлексивного отношения личности к коллективной травме важна память о феномене травматизации: осознанные воспоминания, реминисценции, актуализация впечатлений, повторение аффектов. В этой связи велика роль автобиографической памяти, благодаря которой могут прийти ясное понимание своей актуальной жизни в связи с ретроспективой травмы и открытие своего возможного будущего в новом видении травмы.

На основе приведенных положений о коллективной и индивидуальной травмах наметим различия в их проживании личностью (табл. 2).

4. Модель личностного проживания коллективной травмы в автобиографической памяти

Остановимся на результатах разработки модели личностного проживания коллективной травмы в автобиографической памяти, активизированной посредством написания рефлексивного текста (Я-нарратива). Выделим психологические феномены проживания коллективной травмы, запечатленные в автобиографической памяти личности, которые стали в нашем исследовании психологическими «единицами» герменевтики текстов авторских жизнеописаний.

Автобиографическая память имеет все специфические характеристики памяти как психической функции и носителя процессов, содержаний, эффектов внутрипсихической жизни [8; 16; 17; 23; 35; 37; 40; 42; 43; 44]. Согласно определению Дж. Робинсона, автобиографическая память — это биографические знания и память о жизненном опыте личности (см.: [8]). Добавим, что это относительно целостное и логически оформленное запечатление, сохранение и воспроизведение континуума значимых ситуаций и событий индивидуальной жизни, временного ряда мест (топосов) проживания, преобладающих в процессе жизни желаний, эмоций, чувств и знаний, последовательности жизненных встреч и впечатлений, смены ведущих идей и целей, жизненных достижений, изменений Я и «проектов себя». Материалы автобиографической памяти личности обладают уникальной семантической связью, которая рефлексивно формируется и артикулируется во внутреннем и внешнем тексте, повествующем о пути и истории индивидуальной жизни. Рассказанная личностью история своей жизни, воплощающая множественные отношения автора с другими людьми, может стать частью истории каждого из этих людей и содержанием сознания адресатов рассказа, может стать смысловым и образным контекстом актуального проживания автора, вкладом в культурное осмысление жизни конкретного человека в социуме, биографическим аспектом Я-концепции и динамичным основанием самотождества личности.

Автобиографическое повествование выступает «культурным орудием» синтеза идентичностей Я, достигаемого рефлексивным путем. Д. Макадамс называет такой Я-нарратив «моделью идентичности как жизненной истории» [11; 15]. Автобиографический текст представляет собой многослойную психологическую структуру, включающую чувства, мысли, символы, высказывания, автора и репрезентирующую Я автора, находящегося в полилогах с другими [6]. Развитие авторского Я, утверждающего в тексте идентичность с другими людьми и свою аутентичность, выступает наиболее сильным психологическим эффектом создания автобиографического нарратива.

Коллективная травма с ее «размещением» в объективном хронотопе личности и в смысловой картине ее жизненного пути может запоминаться и воссоздаваться с той или иной достоверностью, фактичностью и полнотой. Они достигают высокого уровня при создании личностью Я-текста, который отвечает художественным канонам, а также адресован живущим и будущим поколениям. В современном обществе единство людей в понимании и проживании коллективных травм, в числе других психологических способов, обеспечивается путем массового конструирования Я-нарративов [15]. Научный и герменевтический анализ многих автобиографических повествований дает возможность раскрыть как индивидуальность, так и типичные паттерны проживания коллективных травм авторами текстов.

В результате анализа научных источников, посвященных теориям жизни и жизненного пути личности, концепциям репрезентации жизни и персонологии жизни [2; 4; 6; 9; 21; 25], а также исследованиям травм личности индивидуального и коллективного генеза, мы выделили следующие психологические феномены проживания личностью коллективной травмы, которые конституируют способы данного проживания и которые составили содержание герменевтической модели нашего исследования, а также стали «единицами» герменевтического анализа автобиографических текстов, или «текстов автобиографической памяти»:

1. Жизненные ситуации в их внешних и внутренних, объективных и субъективных элементах, связанных с коллективной травмой: место, время, исторический контекст, участники; положение и позиции, деятельность и отношения личности; коллективные и личные потери.

2. Жизненные события как наиболее субъективно значимые моменты причастности личности к коллективной травме: испытания, страдания и совладание с травмой в своей автономии и взаимодействии с другими людьми.

3. Впечатления — эмоционально и рефлексивно представленные личности феномены психической и внешнепрактической жизни, связанные с коллективной травмой, — уникальные структуры желаний, ощущений, образов, мыслей, фантазий, воспоминаний, действий, поступков, высказываний и умолчаний.

4. Встречи со значимыми Другими при проживании личностью коллективной травмы, предполагающие взаимодействие, взаимную передачу чувств и знаний, взаимоотражение состояний друг друга, взаимную поддержку в преодолении травмы.

5. Обретение идентичностей с другими людьми в процессе проживания коллективной травмы — осознанное или проективное отождествление личности со многими другими в аспекте того или иного способа проживания и отношения к травме.

6. Субъективно выделяемые периоды индивидуальной жизни, переживаемые «под знаком» травмы: жизнь «до», жизнь «в» и жизнь «после» травмы; определение личностью влияния, значения и смысла коллективной травмы в единой динамике своего жизненного пути.

7. Общая рефлексивная картина травмы — знание личности о своем знании и незнании собственного телесного, эмоционального, когнитивного, смыслового и деятельного проживания коллективной травмы, отраженного, в частности, в Я-нарративе.

8. Изменения Я, или усиление, обновление самотождества, проект «себя», регресс, диссоциация, проективные идентификации, самоизоляция, затапливание аффектами, которые личность испытала в процессе и результате проживания коллективной травмы. Выраженность, преобладание тех или иных изменений могут характеризовать различные способы личностного проживания коллективной травмы.

Герменевтика (интерпретация) автобиографических текстов является релевантным эмпирическим методом изучения личностного проживания коллективной травмы. В нашем исследовании принципом герменевтики автобиографических текстов стало рассмотрение текста в качестве диалога личности с собой, который можно воссоздать посредством реконструкции имплицитного самовопрошания автора [24], касающегося выделенных выше феноменов личностного проживания коллективной травмы. Эксплицированное самовопрошание стало рефлексивной моделью нашего исследования.

5. Способы личностного проживания коллективной травмы

В целях выявления способов личностного проживания коллективной травмы в автобиографической памяти Анна Юрченко провела исследование следующих текстов воспоминаний, дневников, авторских жизнеописаний:

- Айтматов Ч. «И дольше века длится день».

- Андреев Г. «Трудные дороги».

- Арендт Х. «Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме».

- Берггольц О. «Говорит Ленинград».

- Богацкий Т. «Защитник детей: история жизни Януша Корчака».

- Бретхольц Л., Олескер М. «Прыжок в темноту: семь лет бегства по военной Европе».

- Бунде Й. Б., Бергтинг П. «Когда я вернусь».

- Вайнтрауб Р. «Смерти вопреки. Реальная история человека и собаки на войне и в концлагере».

- Волков О. «Погружение во тьму».

- Гелиссен Р. «Клятва. История сестер, выживших в Освенциме».

- Гинзбург Е. «Крутой маршрут. Хроника времен культа личности».

- Гинзбург Л. «Записки блокадного человека».

- Гранин Д., Адамович А. «Блокадная книга».

- Грюнбаум М. «Где-то в мире есть солнце. Свидетельство о Холокосте».

- Давыдова И. «Я и смерть. Пандемия».

- Добротворская К. «Блокадные девочки».

- Евтушенко Г. М. «Запас прочности».

- Жеребцова П. «Муравей в стеклянной банке. Чеченские дневники 1994–2004».

- Живульская К. «Я пережила Освенцим».

- Керсновская Е. «Сколько стоит человек».

- Ковальчук В. М. «Я не сдамся до последнего… Записки из блокадного Ленинграда».

- Кононов Н. «Восстание. Документальный роман».

- Кузнецов А. «Бабий Яр».

- Майер Р. «Дневники Рут Майер: еврейка-беженка в Норвегии».

- Матвеев Г. «Тарантул».

- Моррис Х. «Татуировщик из Освенцима».

- Мухина Л. «Сохрани мою печальную историю».

- Никонов-Смородин М. З. «Красная каторга: (записки соловчанина)».

- Пиротт Э. «Сегодня мы живы».

- Рольникайте М. «Я должна рассказать».

- Суконкин А. «Переводчик».

- Терушкин Л. «Сохрани мои письма».

- Фаллада Х. «Один в Берлине (Каждый умирает в одиночку)».

- Франк А. «Убежище. Дневник в письмах: 12 июня 1942 — 1 августа 1944».

- Фэруэдер Д. «Добровольный узник. История человека, отправившегося в Аушвиц».

- Хафнер С. «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха».

- Хигер К., Пайснер Д. «В темноте».

- Хирш М. «Поколение постпамяти: Письмо и визуальная культура после Холокоста».

- Холден В., Ружичкова З. «Сто чудес».

- Чикунов Г. «Я был там: история мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени».

- Ширяев Б. «Неугасимая лампада».

- Шлосс Е. «После Аушвица».

- Шмаглевская С. «Дым над Биркенау».

- Шпильман В. «Пианист. Варшавские дневники, 1939–1945».

- Эгер Э. «Выбор. О свободе и внутренней силе человека».

- Яку Э. «Самый счастливый человек на Земле: Прекрасная жизнь выжившего в Освенциме».

Как отмечалось, при исследовании данных повествований была применена модель имплицитного самовопрошания авторов, которая стала своего рода «герменевтическим кодом» интерпретации текстов. Приведем континуум рефлексивных вопросов, составивших указанную модель:

- Что мне запомнилось о времени, месте, окружении, моих реакциях в ситуации, которую я запомнил (-а) как травмирующую? Что, на мой взгляд, вызвало ее?

- Что из произошедшего в травмирующей ситуации было для меня наиболее затрагивающим, значимым, запоминающимся?

- Как бы я описал (-а) свое общее впечатление о происходящем тогда во внешнем и в моем внутреннем мире? Что мне хотелось, чувствовалось, представлялось, думалось? Что я делал (-а) и что удалось осуществить?

- Каково мое отношение к ситуации травмы и отношение к себе как человеку, испытавшему травмирующее воздействие?

- Осознавал (-а) ли я разделенность травмы с другими людьми? Случились ли значимые для меня встречи, которые помогли мне понять свое состояние, пройти испытания, преодолеть тяжесть травмы?

- С кем я переживал (-а) и осознавал (-а) сродство, сходство при проживании травмы? Кто был для меня примером силы и мужества? Присутствие кого я ощущал (-а) во внутреннем мире так, будто это я сам (-а)?

- Является ли для меня проживание травмы событием, разделившим мою жизнь на периоды «до» нее и «после» нее?

- Многое ли я знаю о ситуации травмы и своем проживании ее? Стараюсь ли осмыслить ее полнее? Отдаю ли себе отчет в своем незнании многого о ней и в собственном умолчании о некоторых ее деталях? Хочу ли рассказать о своем опыте травмы?

- Чувствую и осознаю ли я свои изменения в процессе проживания травмы? Что именно изменилось во мне? Появилось ли что-то новое во мне? Принимаю ли я свои изменения или хочу их устранить? Имею ли я проект преодоления травмы и «превосхождения себя-жертвы»?

Покажем на конкретном примере, как рефлексивная модель использовалась интерпретатором. Отметим, что интерпретация текстов проводилась с опорой на экспертную оценку.

Имплицитный вопрос автора автобиографического текста к себе:

«Как бы я описал (-а) свое общее впечатление о происходящем тогда во внешнем и в моем внутреннем мире? Что мне хотелось, чувствовалось, представлялось, думалось? Что я делал (-а) и что удалось осуществить?»

Ответ автора: «Я хотел для себя одного — выжить. Не думать об этом, не слушать новостей, ни с кем не разговаривать, и, хотя я чувствовал всеобщее напряжение в воздухе, оно меня только раздражало» (Суконкин А., 2020).

Характеристика способа проживания травмы: избегание, уход от травмирующей ситуации, разотождествление с собой, проживающим травму. В результате эмпирического исследования автобиографических текстов были выявлены 5 способов личностного проживания коллективной травмы. При выделении способов акцентировались состояния, активность и изменения Я авторов:

1. Усиление Я (укрепление самотождества).

Коллективная травма становится для личности не только критической жизненной ситуацией и значимым событием, наполненным страхом и ужасом («Да, меня охватывал страх, я секунда за секундой, шаг за шагом входил в великий ужас и свыкался с ним»), но и триггером позитивных изменений мироощущения, самосознания, своего Я.

Травма субъективно делит жизнь личности на «до» и «после». В процессе интенсивного, осознанного проживания коллективной травмы появляется повзрослевшее Я, вставшее в отношение к своему прошлому, обнаружившее в нем нереализованные возможности и готовое бороться. Я, познавшее страх и не старающееся забыть его, может овладеть тяжелым настоящим посредством усиления себя позитивным опытом прошлого и смыслом активного социального или творческого деяния («Сейчас, когда я полтора года спустя перечитываю мой дневник, я ужасно удивляюсь, что я когда-то была таким невинным подростком. Я понимаю, что, как бы сильно я того ни хотела, но такой я уже больше никогда не стану»; «Телесная боль была не самым главным, душевная боль и возмущение против несправедливости — вот что, несмотря на апатию, мучило больше»).

Для личности наиболее важно рассказать миру о пережитом и проживаемом сейчас, через рассказ овладеть травмой и помочь это сделать другим («Я строю мост, нет, скорее даже мостик для потомков с помощью рассказа»; «Ты не представляешь, в чем я нашел смыл своего жалкого существования: я буду писать и описывать, рассказывать все, что видел мой оставшийся глаз»). Способом проживания коллективной травмы становится повышение адаптивного потенциала личности, происходят «посттравматический рост» и укрепление самотождества Я на основе раскрытой способности к самоизменениям. Жизненная перспектива и самоидентичность определяются стремлением прожить жизнь-текст, посланный и запечатленный в душах многих людей.

2. Обновление Я (появление Я, неизвестного ранее).

Личности важно никогда больше не допустить в своей жизни встречи со злом. Она обнаруживает, что может выбрать путь борьбы; только постоянное внутреннее и деятельное противостояние и победа над злом помогут ей расстаться с травмой, и это становится жизненным проектом Я, смыслом и целью индивидуального существования.

Травма наполняет жизнь «до» смыслом счастливой, полноценной жизни, и этот смысл переносится как возможность в жизнь «после». В процессе противостояния коллективной травме рождается ранее незнаемое Я, испытывающее новые чувства, новую глубину веры, неизведанные ранее духовные состояния, предчувствие неизвестного Я, способного к высоким свершениям («Я нашел смысл своих страданий в том, чтобы просто быть, просто занять и спасти кого-то»; «Вера приходила на помощь; как и ты, я тосковал по свободе и свежему воздуху, но их отсутствие было возмещено нам с лихвой. Возмещено в духовном смысле, внутри нас»; «Я хочу бороться; будем мужественны!»; «Пусть мы рабы, бесправные и беззащитные, пусть приговорены к смерти, но, пока мы еще живы, одна возможность у нас есть… Это — не смиряться с нашим положением»; «Сегодня я сидела и смотрела в окно, я, можно сказать, по-новому глубоко созерцала Господа и природу и была счастлива… и пока человек носит в себе это чувство, он всегда будет счастлив»).

3. Освобождение Я (разотождествление Я с травмой).

Для личности характерна позиция наблюдателя, знающего все о травме, о своих чувствах и чувствах других, но сумевшего дистанцироваться от нее и увидеть ее извне; выбирается путь мудреца-созерцателя, вглядывающегося в происходящее вокруг («В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас — больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных ТАМ. Много разных чувств терзало меня в эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления. Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем»).

Происходит внутреннее расставание с травмой, появляется личное отношение к ней, позволяющее встать «вне» травмирующих событий и самого себя, вовлеченного миром в травму («Только выйти из тела, подняться над этим всем и созерцать помогало мне»). Сама жизнь становится для личности наивысшей ценностью и благословением. Но борьба ей не подходит, замирание в-себе — вот лучший способ сохранить свое Я («Кто бы знал, как мне хотелось жить»; «Жизнь — дар, и я его сохраню»;

«Почему раньше я не обращал внимания на жизнь? Она была данностью, и вот теперь, когда каждый день ее хотели у меня забрать, я начал ее ценить»; «Мне дана жизнь, я сберегу ее, отойдя в сторону»).

Личность, в своем внутреннем высвобождении от травмы, может идентифицироваться с литературными героями, способными жить и действовать, несмотря ни на что, может жить в вымышленном мире, где торжествуют жизнь, добро и справедливость («Как хорошо, что отец заставлял меня учить стихотворения наизусть, в лагере пришло понимание их глубины»). Как правило, личность кардинально не меняет свое мировоззрение и свою основную деятельность, которую надеется продолжить в будущем. Во многом благодаря этим ожиданиям ей удается пережить коллективную травму.

4. Регресс Я (исключение травмы из собственной жизни). Личностное проживание травмы характеризуется избеганием, непринятием, сознательным подавлением травмирующих реалий, знаний и чувств. Личность надеется, что с ней ничего непоправимого не произойдет и не может произойти («У меня сильный иммунитет»;

«В моем мире ничего не изменилось, нас как не любили, так и не любят, просто сейчас чуть больше»). Для личности жизненно важно отвергнуть травмирующий опыт, не вспоминать, не думать, не фокусироваться на реальности, смотреть на нее «стеклянным», отрешенным взглядом, уйти в благополучное, спокойное прошлое («Человеческий разум не в состоянии найти оправдание происходящему; я выживу, если забуду все, что со мной было здесь»; «Я часто вспоминаю жизнь до, я гуляю по ней, я живу в ней»). Расставание с травмой происходит путем забвения «себя, попавшего в ужасную ситуацию», сознательного отказа от того Я, которое знало, страдало, было унижено, то есть приобретало опыт, который мог стать, но не стал опорой самотождества Я («Всю свою жизнь я положил на то, чтобы забыть это! И не смейте мне напоминать»; «В забвении я нашел покой»; «Хочу забыть, как страшный сон длиною в жизнь»).

Всеми возможными способами личность пытается сохранить постоянство жизни до коллективной травмы, во время нее и после. В этом процессе личность обесценивает мир, разрывает связи и идентичности с другими людьми; происходит рождение «человека в капсуле», который постепенно теряет самоценность, утрачивает способность к разностороннему общению и психологическому обмену с другими людьми («Разочаровался в людях, но нашел друга и поддержку в собаке»; «До сих пор не могу принять то, что все это сделали люди. Ничего не хочу иметь с ними общего»; «События продемонстрировали, что только я есть у себя»; «Мне стало как-то все ровно, ушли эмоции, осталась лишь пустота и безразличие»).

5. Я-как-другие (слияние Я с коллективным проживанием травмы). Личности свойственно полное погружение в поток событий («Иногда мне кажется, что за чтением новостей и постоянным страхом, что еще придумают, я полностью слился с травмой»; «Сначала была новость, и как будто ничего не изменилось, а потом раскрылась воронка и унесла меня в тот мир, где не было меня, — были только события, другие люди, механические действия и страх»). Личность проживает коллективную травму, не отделяя ее от себя, ощущает изменения Я больше на телесном уровне, практически не рефлексирует глубокие душевные состояния («Я чувствовал их боль каждой клеткой своего тела»; «Каждый раз, когда я слышал новости, у меня начинали дико болеть живот и колени»; «Я так изменилась, мое тело как будто отразило все мои страдания и приняло на себя весь удар»; «Нет, я совсем не думаю и не проживаю это в мыслях и чувствах, я просто физически существую тут»). Для этой личности важно активное общение, включенность в совместное с другими проживание травмирующей ситуации. Личность воспринимает коллективную травму как свою вброшенность в опасный для всех мир; она — одна из многих жертв («Один в поле не воин, я как все»; «Да уж, ну и события выпали моему поколению пережить, это как странствие, в которое меня без моего же ведома отправили»; «Я — участник страшного эксперимента»). Совладание с травмой проходит через активную коммуникацию, совместные ритуалы, расширенную идентичность с другими («Я вижу, что вокруг все в таких же условиях, и мне спокойнее»; «Уверена, что, если я, как и другие, буду делать каждый день зарядку, пить много воды, быть в курсе событий, я выживу»).

Акценты на изменения Я при реализации личностью того или иного способа проживания личностью коллективной травмы, раскрытие специфики этих изменений и их терминологическое обозначение являются авторским вкладом в теоретические исследования травм социального и индивидуального генеза.

В заключение отметим, что теоретические и эмпирические результаты, приведенные в данной статье, могут быть использованы в исследованиях, посвященных выявлению доминирующих способов личностного проживания коллективных травм, связанных с различными катастрофическими событиями в мире, или в исследованиях, предполагающих прогноз преобладающего личностного проживания конкретной травмирующей ситуации, сложившейся в социуме, или в исследованиях, направленных на обнаружение оптимальных способов личностного проживания определенных коллективных травм.

Литература

- Аарейланд-Тарт, А. Теория культурной травмы (опыт Эстонии) / А. Аарейланд-Тарт // Социологические исследования. — 2004. — № 1. — С. 63–72.

- Абульханова-Славская, К. А. Стратегия жизни / К. А. Абульханова-Славская. — Москва: Мысль, 1991. — 299 с.

- Александер, Дж. Культурная травма и коллективная идентичность / Дж. Александер // Социологический журнал. — 2012. — № 3. — С. 5–40.

- Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. — Санкт-Петербург: Питер, 2001. — 380 с.

- Ассман, А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / А. Ассман. — Москва: Новое литературное обозрение, 2014. — 328 с.

- Бахтин, М. М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук / М. М. Бахтин. — Санкт-Петербург: Азбука, 2001. — 336 с.

- Ван дер Харт, О. Призраки прошлого: Структурная диссоциация и терапия последствий хронической психической травмы / О. Ван дер Харт, Э. Р. Нейенхэюс, К. Стил. — Москва: Когито-Центр, 2013. — 826 с.

- Василевская, К. Н. Функции автобиографической памяти личности / К. Н. Василевская // Международный научно-исследовательский журнал. — 2015. — № 1 (43), ч. 3. — С. 81–86. — URL: https://research-journal.org/psycology/funkcii-avtobiograficheskojpamyati-lichnosti (дата обращения: 07.08.2023).

- Василюк, Ф. Е. Психология переживания / Ф. Е. Василюк. — Москва: Изд-во МГУ, 1984. — 267 с.

- Винникотт, Д. В. Искажение Эго в терминах истинного и ложного Я / Д. В. Винникотт // Консультативная психология и психотерапия. — 2006. — Т. 14, № 1. — С. 5–19.

- Зайцева, Ю. Е. Модель нарративного анализа стиля идентичности / Ю. Е. Зайцева // Вестник Санкт-Петербургского университета. — 2016. — № 4. — С. 6–22.

- Калшед, Д. Внутренний мир травмы / Д. Калшед. — Москва: Деловая книга: Академический проект, 2001. — 368 с.

- Колесникова, В. И. Психологические особенности травмы в парадигме аналитической психологии К. Г. Юнга / В. И. Колесникова // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Социология, Педагогика. Психология. — 2017. — Т. 3 (69), № 1. — С. 43–55.

- Лэнгле, А. Что движет человеком? Экзистенциально-аналитическая теория эмоций / А. Лэнгле. — Москва: Генезис, 2006. — 235 с.

- Макадамс, Д. П. Психология жизненных историй / Д. П. Макадамс // Методология и история психологии. — 2008. — Т. 3, вып. 3. — С. 135–166.

- Нуркова, В. В. Свершенное продолжается: Психология автобиографической памяти личности / В. В. Нуркова. — Москва: Изд-во УРАО, 2000. — 317 с.

- Осипова, И. С. Половые и гендерные особенности функционирования автобиографической памяти / И. С. Осипова, С. Н. Никишов, Е. Г. Пронькина // Мир науки. — 2017. — Т. 5, № 5. — URL: https://mir-nauki.com/PDF/04PSMN517.pdf (дата обращения: 07.08.2023).

- Петровский, В. А. Наука личности: четыре проекта общей персонологии / В. А. Петровский, Е. Б. Старовойтенко // Психология: журнал Высшей школы экономики. — 2012. — Т. 9, № 1. — С. 21–39.

- Решетников, М. М. Психическая травма / М. М. Решетников. — Москва: Юрайт, 2018. — 200 с.

- Рикёр, П. Память, история, забвение / П. Рикёр. — Москва: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. — 728 с.

- Рубинштейн, С. Л. Человек и мир / С. Л. Рубинштейн. — Санкт-Петербург: Питер, 2012. — 224 с.

- Стайнер, Дж. Психические убежища. Патологические организации у психотических, невротических и пограничных пациентов / Дж. Стайнер. — Москва: Когито-Центр, 2013. — 239 с.

- Старовойтенко, Е. Б. Впечатление: память и воссоздание жизни / Е. Б. Старовойтенко // Мир психологии. — 2015. — № 2. — С. 130–145.

- Старовойтенко, Е. Б. Герменевтика Я-неизвестного в «Исповеди» Августина / Е. Б. Старовойтенко // Психология: журнал Высшей школы экономики. — 2022. — Т. 19, № 3. — С. 606–625.

- Старовойтенко, Е. Б. Общая персонология / Е. Б. Старовойтенко. — Москва: Академический проект, 2023. — 582 с.

- Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса / Н. В. Тарабрина. — Санкт-Петербург: Питер, 2001. — 272 с.

- Франк, А. Убежище. Дневник в письмах: 12 июня 1942 — 1 августа 1944 / А. Франк. — Нидерланды: Изд-во Uitgeverij Bert Bakker, 2003. — 187 с.

- Франкл, В. Сказать жизни да! / В. Франкл. — Москва: АИФ, 2017. — 238 с.

- Фрейд, З. О психическом механизме истерических феноменов / З. Фрейд, Й. Брейер. — Санкт-Петербург: Восточно-европейский институт психоанализа, 2005. — 464 с.

- Холлис, Дж. Что такое «преодолеть» и «пережить» / Дж. Холлис // Журнал практической психологии и психоанализа. — 2007. — № 4. — URL: https://psyjournal.ru/ articles/chto-takoe-preodolet-i-perezhit (дата обращения: 07.08.2023).

- Черепанова, Е. М. Психологический стресс: Помоги себе и ребенку / Е. М. Черепанова. — Москва: Академия, 1997. — 96 с.

- Шарфф, Д. Э. Терапия физической и сексуальной травмы, основанная на теории объектных отношений / Д. Э. Шарфф, Дж. С. Шарфф. — Москва: Изд-во ЦПКиП: Когито-Центр, 2009. — 304 с.

- Штомпка, П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе / П. Штомпка // СОЦИС. — 2001. — № 2. — C. 3–12.

- Шутценбергер, А. А. Синдром предков. Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы / А. А. Шутценбергер. — Москва: Изд-во Института психотерапии, 2005. — 256 с.

- Conway, M. A. The construction of autobiographical memories in the self-memory system» / M. A. Conway, C. W. Pleydell-Pearce // Psychological Review. — 2000. — Vol. 107, № 2. — P. 261–288.

- Erikson, K. Everything in its path: Destruction of community in the Buffalo Creek flood / K. Erikson. — New York: Simon and Schuster, 1976. — 127 p.

- Hirsch, M. Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory / M. Hirsch. — Cambridge, MA: Harvard College, 1997. — 304 p.

- Honor, G. Posttraumatic Stress Disorder / G. Honor // Journal of Pediatric Health Care. — 2013. — Vol. 27, № 3. — P. 29–38.

- Massive Psychic Trauma / ed. by H. Krystal. — New York: International Universities Press, 1969. — 369 p.

- Nigro, G. Point of view in personal memories / G. Nigro, U. Neisser // Cognitive Psychology. — 1983. — Vol. 15. — P. 467–482.

- Petrovskiy, V. Personology of Difficult Life Situations: At the Intersection of Three Cultures / V. Petrovskiy, I. Shmelev // Psychology: Journal of the Higher School of Economics. — 2019. — Vol. 16, № 3. — P. 408–433.

- Pillemer, D. B. Momentous events and the life story / D. B. Pillemer // Review of General Psychology. — 2001. — Vol. 5, № 2. — P. 123–134.

- Rubin, D. C. Autobiographical memory across the adult lifespan / D. C. Rubin, S. E. Wetzler, R. D. Nebes // Autobiographical memory / ed. by D. C. Rubin. — New York, 1986. — P. 202– 221.

- Shum, M.S. The role of temporal landmarks in the autobiographical memory processes / M.S. Shum // Psychological Bulletin. — 1998. — Vol. 124. — P. 423–442.

- The Politics of Cultural Memory / ed. by L. Burke [et al.]. — Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010. — 260 p.

Источник: Старовойтенко Е.Б., Юрченко А.Ю. Личностное проживание коллективной травмы в автобиографической памяти // Мир психологии. Научно-методический журнал. 2023. Том 114. №3. С. 44–65. DOI: 10.51944/20738528_2023_3_44

Статья своевременная. Нужно осмыслить место в истории . Но … я посмотрела список литературы которую использовали при проведении исследования говорят, что у авторов были фильтры при выборе, намеренные, вынужденные или бессознательные это остается вопросом . В списке нет Шолохова, нет Шукшина , нет Сергея Кара-Мурзы, нет многих… нет современников переживающих происходящее , прямо с линии фронта, пережившего террористического акта Захара Прилепина нет. … это называется как? Регресс? Опираясь на источник. Нет Юрия Трифонова , который являлся свидетелем, участником революционных и Гражданской войны, он свидетель и участник всех событий тех времен и его произведение « Старик» обладает такой степенью рефлексии, и переживаний человеческих состояний , у которого можно учиться выражать чувства. Вот примеры:

«А Москва катит все дальше, через линию окружной, через овраги, поля, громоздит башни за башнями, каменные горы в миллионы горящих окон, вскрывает древние глины, вбивает туда исполинские цементные труды, засыпает котлованы, сносит, возносит, заливает асфальтом, уничтожает без следа, и по утрам на перронах метро и на остановках автобусов народу – гибель, с каждым годом все гуще».

Ю.В. Трифонов, «Долгое прощание», 1971 г.

«Человек есть нить, протянувшийся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и – по нему определить многое. Человек никогда не примирится со смертью, потому что в нём заложено ощущение бесконечности нити, часть которой он сам. Не бог награждает человека бессмертием и не религия внушает ему идею, а вот это закодированное, передающиеся с генами ощущение причастности к бесконечному ряду».

«История – это магическое зеркало, по которому можно угадывать будущее, и нужно всю жизнь и изучать его, вглядываться в него».

Ю.В. Трифонов, «Другая жизнь», 1973 г.

«Жизнь – такая система, где всё загадочным образом и по какому-то высшему плану кольцовано, ничто не существует отдельно, в клочках, всё тянется и тянется, переплетаясь одно с другим, не исчезая совсем, и поэтому домик на курьих ножках, предмет вожделения и ночных слез, непременно должен был появиться и вот появился: как пропавший некогда любимый щенок в виде унылой, полудохлой собаки».

Ю.В. Трифонов, «Старик», 1978 г. К великому огорчению мы избегаем посмотреть правде в глаза, что произошла и происходит величайшая трагедия. Мы предали собственную историческую память. И это психологическое состояние общества, не ггорстки на Олимпе избранных, а память народа и историческую правду.

, чтобы комментировать