Начать этот текст хочется с небольшого лирического отступления. А именно, с того волшебного момента, когда тема «проактивности» неожиданно ворвалась в мою жизнь. В 2009 году я закончила аспирантуру и успешно прошла предзащиту кандидатской диссертации по специальности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техническом университете). Но наш Ученый совет на время закрыли, и у меня образовалось свободное время, которое можно было потратить на что-нибудь интересное. И в начале 2010 года я пошла учиться методу позитивной динамической психотерапии Владимира Юрьевича Слабинского. Несколько месяцев спустя на вторых чтениях, посвященных памяти Александра Федоровича Лазурского, я впервые услышала слово «проактивность» из уст Елены Станиславовны Старченковой. И этот доклад перевернул мое сознание. Я поняла, что это именно та тема, которой я хочу посвятить мою дальнейшую научную жизнь. Еще со студенческой скамьи мои исследования касались глубинного потенциала человека. Я писала статьи про эмпауэрмент, разрабатывала несколько лет тему «ментального менеджмента», исследовала в кандидатской тему «уровня здоровья населения как критерия выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и минимизации техногенной опасности». Но мне всё время чего-то не хватало. И в теме проактивности для меня сошлось всё. Недолго думая, я в том же 2010 году устроилась на кафедру психологического обеспечения профессиональной деятельности СПбГУ писать кандидатскую по проактивности под руководством доктора психологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Германа Сергеевича Никифорова. В название диссертации вынести слово «проактивность» мне не дали, так как оно было слишком инновационным в русскоязычном научном пространстве, но сама диссертация была посвящена проактивному совладающему поведению [2; 3]. 8 долгих лет я работала над этой темой, складывая пазлы западных и отечественных концепций и осмысляя эмпирические данные, и в 2018 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Индивидуально-психологические особенности совладающего поведения в профессиональной деятельности экологов». Ведущей организаций выступил Институт психологии РАН. На протяжении всех 8 лет Елена Станиславовна Старченкова как автор фундаментальных статей по проактивности [13; 14] активно консультировала меня по этой теме, за что я ей очень благодарна, ведь именно она привнесла тему «проактивности» в российский научный оборот и является с Сергеем Александровичем Подсадным автором гениальной идеи о соотнесении низшего, среднего и высшего уровней жизненного функционирования личности по А.Ф. Лазурскому и трех типов совладающего поведения (реактивного, активного и проактивного) [10], той идеи, на основании которой мы с В.Ю. Слабинским несколько лет разрабатывали свою концепцию проактивности, интегрируя мои наработки в метод позитивной динамической психотерапии, который на тот момент только-только выделился из позитивной психотерапии Носсрата Пезешкиана.

13 лет научного сотворчества с В.Ю. Слабинским позволили описать разные характеристики, присущие людям с тем или иным доминирующим типом совладающего поведения: реактивным, активным и проактивным [2; 4; 11].

Концепция складывалась постепенно. На одном из этапов в уровневую теорию личности А.Ф. Лазурского [1] нами с подачи Вадима Александровича Журавеля была интегрирована уровневая теория мотивации В.Ф. Чижа, автора, который был незаслуженно на долгие годы забыт и только благодаря настойчивости Вадима Александровича снова обрел своё законное место в ряду величайших умов конца 19 века [15]. Интеграция наработок В.Ф. Чижа позволила подчеркнуть важнейшие аспекты, связанные с доминирующим типом мотивации на разных уровнях жизненного функционирования человека. На низшем уровне для людей с доминирующим реактивным типом совладающего поведения характерно проявление мотивов поиска удовольствия и избегания страдания, на среднем — прагматических мотивов, а на высшем — мотивов долга, что согласуется с жизнью в парадигме этики альтруизма по С.Л. Франку.

Одним из важных этапов работы над концепцией было осмысление взаимоотношений со временем у людей на низшем, среднем и высшем уровнях жизненного функционирования. Опираясь на работы Филипа Зимбардо [5] и наши эмпирические исследования [12], мы выделили ведущие временные параметры у двух типов. На низшем уровне жизненного функционирования ведущей является временная перспектива негативного прошлого, что ведет к восприятию настоящего как фаталистического (не зависящего от самой личности) и формирует ожидание негативного будущего. На среднем уровне прошлое осмысляется, скорее, как позитивное и акцент смещается на гедонистическое настоящее, фиксация на котором приводит к обесцениванию отдаленного будущего и переживанию его неопределенности. Далее встал вопрос о том, что же происходит на высшем уровне. Из концепции Ф. Зимбардо незадействованным оставался только параметр «трансцендентного будущего». Нами была предложена идея о том, что на высшем уровне у проактивных личностей гедонистическое настоящее сменяется эвдемонистическим (позволяющим переживать состояние счастья и удовлетворенности жизнью от процессов, связанных с идей служения людям). И именно на этом уровне у истинно проактивных людей формируется представление о позитивном будущем, включая трансцендентное будущее.

Интегрируя идею о стилях жизни по А. Митчеллу, мы пришли к выводу о том, что реактивных людей можно назвать «борцами за выживание», активных — борцами за личный успех, проактивных — борцами за общее дело.

Большой интерес представляют типы экопсихологического взаимодействия по В.И. Панову [9]. Переосмысление его концепции с точки зрения уровневой теории личности А.Ф. Лазурского дает понимание о том, что проактивные люди чаще проявляют субъект-порождающий тип экопсихологического взаимодействия, позволяющий создавать созидательное пространство для сотворчества.

Интеграция концепции проактивности Н.М. Воищевой, В.Ю. Слабинского в метод позитивной динамической психотерапии дала возможность со второй попытки зарегистрировать отдельную модальность ПДП в 2020 году в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге.

С 2023 года, после ухода в силу разных обстоятельств из системы позитивной динамической психотерапии, я разрабатываю отдельный метод, который получил название «проактивное консультирование».

Проактивное консультирование — это авторский метод психологического и бизнес-консультирования, в котором в качестве основной мишени выступает развитие проактивности как интегрального духовноцентрированного свойства взрослой эмоционально зрелой личности, ориентированной на просоциальный тип взаимодействия с людьми и окружающим миром и построение отдаленной перспективы позитивного будущего, включая трансцендентное будущее.

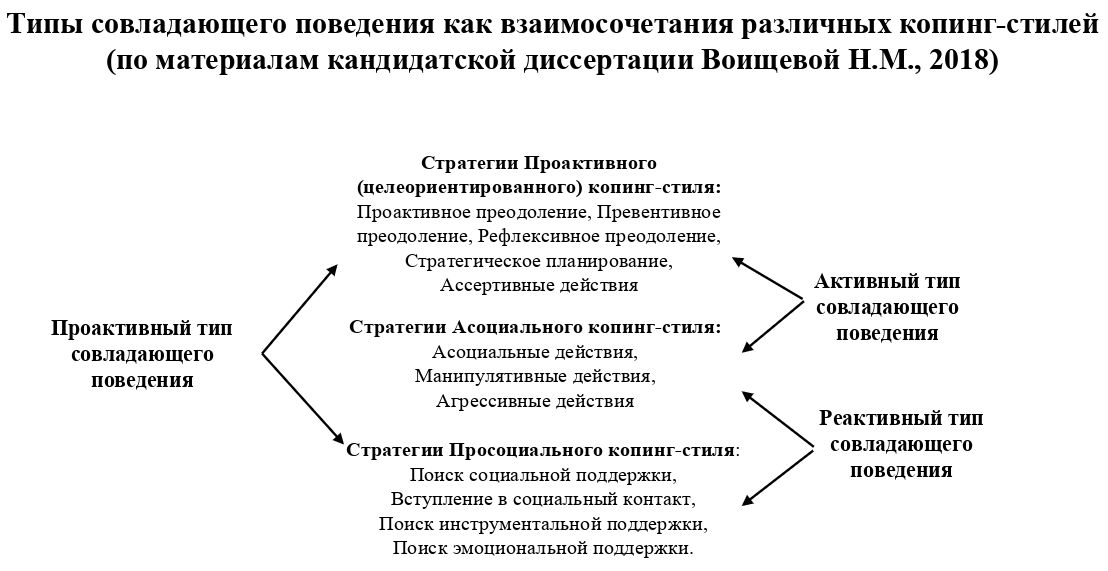

В моей кандидатской диссертации [2], защищенной в 2018 году, было показано, что проактивный тип совладающего поведения является взаимосочетанием целеориентированного и просоциального копинг-стилей. Проактивный тип личности является вершиной развития человека. Доля выраженности проактивного совладания во всем комплексе реактивного, активного, проактивного совладающего поведения человека определяет устойчивость внутренней позиции на высшем уровне функционирования личности, где духовные основания личности являются фундаментом ее ценностных ориентаций.

Активный тип совладающего поведения представляет собой сочетание асоциального и целеориентированного копинг-стилей, а реактивный — сочетание в средней степени проявленных просоциального и асоциального.

При развитии метода акцент ставится на био-психо-социо-духовную парадигму, хорошо описанную в рамках «полимодальной психотерапии» Виктора Викторовича Макарова. «Полимодальная психотерапия — вариант светского гуманизма, светской духовности, представляющий собой процесс психологического упорядочения прошлого, настоящего и будущего ради достижения поставленной цели… Мы занимаемся качеством жизни и интегральным здоровьем: биологическим, психическим, социальным и духовным. Эти четыре аспекта здоровья складываются в интегральное. Их иерархия и значение для человека прямо противоположные: духовное, социальное, психическое, биологическое… Чем более развит человек — тем больше у него духовный запрос, тем больше он нуждается в духовности в своей жизни… Духовная личность понимает смысл своей жизни и смысл смерти. И принимает их без страха. Причем физическая, психологическая и социальная составляющие у такого человека развиты и находятся в гармонии как друг с другом, так и с высшей — духовной — составляющей личности» [6].

Важной вехой в развитии проактивного консультирования стало моё обучение и практика в методе агиодрамы Леонида Михайловича Огороднова [8]. Агиодрама — это психодрама по житиям святых, метод, который позволяет очень быстро выйти на трансцендентные роли во время психологической работы с человеком.

Незадолго до этого в мою жизнь вошли занятия иконописью. Теме «Иконопись как инструмент внутренней трансформации» был посвящен один из моих докладов на II Всемирном конгрессе русскоязычных психотерапевтов и психологов в Москве в 2023 году. В этом докладе я показала, что иконопись может быть инструментом глубинной психотерапевтической работы, ведущей к реконструкции личности.

Исходя из всего вышеизложенного, можно выделить стратегию и тактику проактивного психологического консультирования применительно к людям, находящимся на разных уровнях жизненного функционирования.

Для клиентов, которые обращаются за помощью, находясь на низшем уровне жизненного функционирования, стратегия проактивного психологического консультирования будет заключаться в переформатировании асоциального копинг-стиля в целеориентированный. Основными тактическими мишенями будут: нарушение самооценки, проработка негативного прошлого, формирование образа будущего, развитие навыков саморефлексии, целеполагания и планирования, саморегуляции и управления эмоциями, развитие ассертивности.

Для клиентов, которые обращаются за помощью, находясь на среднем уровне жизненного функционирования, стратегия проактивного психологического консультирования будет заключаться в переформатировании асоциального копинг-стиля в просоциальный. Основными тактическими мишенями будут: развитие альтруизма, работа со сферой духовности, коррекция образа отдаленного будущего, развитие эмпатии, пробуждение творческой активности, развитие навыков поиска эмоциональной поддержки и взаимовыгодного сотрудничества в системе WIN-WIN.

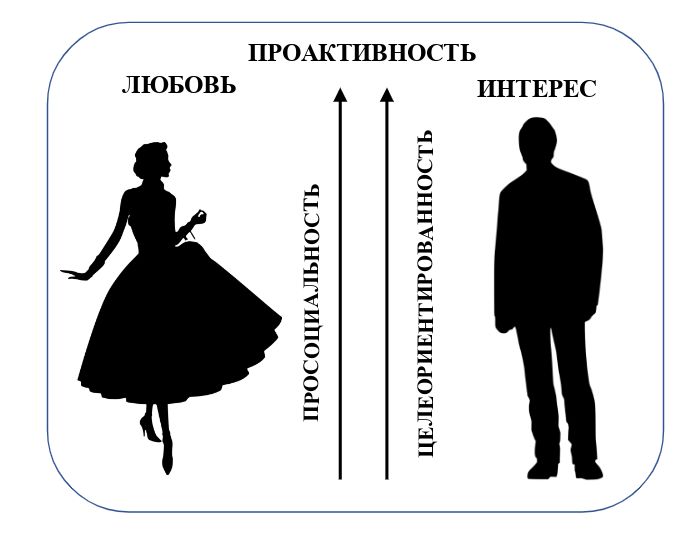

Еще в середине 20 века Владимир Николаевич Мясищев писал о том, что человеком движут 2 основные витальные энергии — это Любовь и Интерес [7]. Мы можем увидеть, что Любовь как эмоциональная составляющая отношения является фундаментом просоциальности, качества, которое согласно многочисленным исследованиям более характерно для женщин. Интерес как когнитивная составляющая отношения является фундаментом целеориентириованности, устремленности к достижению поставленных целей, более характерен для мужчин. Таким образом, проактивность является одновременным проявлением Любви и Интереса, просоциальности и ориентированности на цель, женского и мужского. Только в гармонии Любви и Интереса рождается истинно проактивная личность.

Список литературы

- А.Ф. Лазурский. Теория личности: 100 лет забвения и развития / сост. В.Ю. Слабинский, Н.М. Воищева; под ред. В.Ю. Слабинского. – СПб: Невский Архетип, 2017. – 490 с.

- Воищева Н.М. Индивидуально-психологические особенности совладающего поведения в профессиональной деятельности экологов: диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. – СПб, 2018. – 229 с.

- Воищева Н.М. Индивидуально-психологические особенности проактивного совладающего поведения в профессиональной деятельности экологов // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. – 2014. – №2. – С. 205-213.

- Воищева Н.М., Никифоров Г.С., Старченкова Е.С., Слабинский В.Ю. Индивидуально-психологические особенности реактивного, активного и проактивного совладающего поведения в профессиональной деятельности экологов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – №2(156). – С. 314-319.

- Зимбардо Ф., Сворд Р., Сворд Р. Время как лекарство. – СПб: Питер, 2017. – 288 с.

- Макаров В.В. Психотерапия: избранные лекции по полимодальной психотерапии. – М.: Институт консультирования и системных решений, 2024. – 316 с.

- Мясищев В.Н. Психология отношений. – М.: Институт практической психологии; Воронеж: МОДЕК, 1995. – 356 с.

- Огороднов Л.М. Психотерапевтическая агиодрама. – М.: Издательские решения, 2016. – 145 с.

- Панов В.И. Экопсихологические взаимодействия: виды и типология // Социальная психология и общество. – 2013. – №3. – С. 13-27

- Подсадный С.А., Старченкова Е.С. Программа превенции синдрома выгорания: медицинская и психологическая модели // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы управления психоэмоциональным состоянием человека» / под ред. Б.В. Кайгородова. – Астрахань, 2008.

- Слабинский В.Ю., Воищева Н.М., Незнанов Н.Г., Никифоров Г.С., Ульянов И.Г. Психологические особенности реактивного, активного и проактивного типов совладающего поведения: уровневый подход // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2019. – Т. 10. – №3. – С. 539-545.

- Слабинский В.Ю., Воищева Н.М., Чехлатый Е.И., Подсадный С.А. Профессиональное выгорание и восприятие времени при посттравматическом стрессовом расстройстве // Экология человека. – 2018. – №2. – С. 45-50.

- Старченкова Е.С. Концепция проактивного совладающего поведения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. – 2009. – №2-1. – С. 198-205.

- Старченкова Е.С. Ресурсы проактивного совладающего поведения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. – 2012. – №1. – С. 51-61.

- Чиж В.Ф. Психология личности и индивидуальности / Сост. В.А. Журавель; под ред. В.Ю. Слабинского. – СПб: Невский Архетип, 2016. – 424 с.

Очень понравилась статья. Автору очень удается гармоничный синтез разных подходов к психике человека,похоже на сложение пазлов в красивую гармоничную картину. И видимо в методике будет сразу видно где есть нарушения целостной картины мира клиента. Спасибо.

, чтобы комментировать