Беседа с Константином Зуевым, научным сотрудником Института психологии РАН и приемным папой. В 2017 году супруги Зуевы взяли в семью подростка. Это был нелегкий, но интересный опыт. Константин поделился своими мыслями о воспитании подростков, проблеме возвратов, детоцентрированности современного сообщества.

Чтобы мир стал чуть-чуть лучше

Самый первый вопрос, который задают будущим приемным родителям, звучит так: какая ваша мотивация? И в нашем случае, казалось бы, все было очевидно. Прекрасная семейная пара: любящая, заботливая и гармоничная, а детей нет. И так на протяжении многих лет.

Но когда означенный вопрос прозвучал на ШПР, я честно ответил: «Не знаю». И сейчас, когда у нас уже трое детей (уж извините, делить их на приемных и кровных я не буду. Старший сын уже перестал быть приемным, а сыном остался), и мы снова того гляди возьмем кого-то в семью, просто глупо говорить о том, что основной мотивацией была бездетность.

Уже когда у нас появился второй ребенок, а старший был в семье два года, я сформулировал для себя, что основная цель приемного родительства — восстановление баланса в мире. Вот так. Уж простите за пафос.

Дети не должны жить в детдомах. Это неправильно. И чтобы мир стал чуть-чуть лучше, мы взяли ребенка в семью.

«Они что, не люди, что ли!»

Впервые о приемном родительстве мы задумались аж в 2014 году. Но до конкретных действий дошло только осенью 2016. Мы стали просматривать анкеты и записались в Школу приемных родителей.

О недостатках ШПР говорят много. И со многим я могу согласиться. Но все же именно благодаря учебе произошло два важных события: во-первых, я укоренился в готовности принять ребенка в семью. А во-вторых, мы приняли решение брать подростка.

Причина была крайне простой. На ШПР нам озвучили статистику: если ребенок доживает в детском доме до 10 лет, то потом у него практически нет шансов попасть в семью.

Мне кажется, сейчас ситуация изменилась. Но тогда хорошо помню, что подумал: «Они что, не люди, что ли!» И решение было принято.

Самый трудный выбор

Встал вопрос выбора. По большому счету, у нас было очень мало требований к приемному ребенку: подросток, относительно здоровый и готовый идти в семью. Как-то само-собой подразумевалось, что мальчик. И мы стали смотреть анкеты.

Дальше случилась детективная и в чем-то трагическая история. Нам понравился один мальчик. Путем хитрых вычислений я выяснил, в каком детском доме он находится, ровно накануне «Дня аиста». Но… пойти туда не смог.

А через месяц в этом детском доме был день открытых дверей. Детей там не было, но служба семейного устройства подробно рассказывала про них.

К этому моменту нас уже интересовало два мальчика из этого детского дома. Самый первый отпал — у него был психиатрический диагноз, и его вроде как должна была забрать тетя. Позже выяснилось, что не забрала. Свое восемнадцатилетие он встретил в стенах учреждения.

Про второго нам долго и с упоением рассказывали. Да, сложный. Да, его много раз возвращали с гостевого режима. Но рассказы нас не испугали. И все же, когда показывали анкеты других детей, увидев еще одного (уже третьего!) мальчика, у меня екнуло сердце, и уходили мы не с принятым решением, а в расстроенных чувствах. Но это мы еще не знали, что ждет нас впереди!

Через примерно месяц нам позвонили и сказали, что вот будет спортивный праздник и можно познакомиться с тем, вторым мальчиком. Но в сердце уже жил и третий. И я попросил устроить нам знакомство с двумя. Мы, наивные люди, полагали, что это будет на самом деле спортивный праздник, ну а мы так, между делом с детьми пообщаемся.

Но мальчики все понимали намного лучше нас. Более того, они мгновенно поняли, что находятся в конкурентных отношениях. Самое ужасное было то, что нам понравились оба.

Дня два нам было трудно дышать. Надо было делать выбор. Брать двоих возможности не было. Это был самый трудный выбор в нашей жизни.

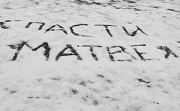

Мы взяли в семью Максима. Того самого, при виде которого у меня екнуло сердце, и который показался нам более беззащитным. Но в своих мыслях и разговорах много раз возвращались и к тому, который остался в детском доме. В день его 16-летия я зашел в федеральную базу и не обнаружил там его анкеты. Мне очень хочется верить, что у него все хорошо.

А что такое адаптация?

Ну а у нас началась новая жизнь с прекрасным 14-летним юношей.

К слову говоря, оформлять сразу опеку нас отговаривали буквально все, включая самого Максима, но мы были непреклонны: никаких гостевых режимов! Начинать отношения с их конца в наши планы не входило.

Второй традиционный вопрос — а как у вас проходила адаптация? И ответить на него мне хочется встречным вопросом: а что это такое? Нет, конечно, у нас был «медовый месяц», когда все друг друга любили. На самом деле, плохое название для периода, когда и ребенок, и родители находятся в стрессе, а они находятся.

Думать, что бедная сиротка (особенно если ей 14 лет) начнет сразу благодарить и кланяться, не стоит. Не начнет. И вообще, если вы берете в семью подростка, имейте в виду, что может и никогда не начать. Но главное, что ребенок абсолютно искренне может не понимать, для чего вы его взяли, и сильно стрессовать по этому поводу.

В нашем случае, как выяснилось сильно потом, Максим вообще не рассматривал свой поход в семью как нечто долгосрочное. Впрочем, как бы там ни было, наш медовый месяц продлился недолго.

И за это короткое время мы выяснили главное: ребенка надо почаще обнимать. Мы не скупились на объятья. Первые месяцев 9 ребенок вообще не засыпал, если мы его не обнимали перед сном. Да что там говорить! Даже сейчас мы обязательно обнимаемся при встрече.

К регрессу мы были готовы

А потом случился регресс. К нему мы тоже были готовы. Если было нужно, сюсюкали, кормили с ложки и даже пару раз я вытирал Максима после душа. Это все нам давалось легко.

Начался учебный год. Мы определили Максима по второму разу в восьмой класс и стали ждать, когда же произойдет искомая адаптация. Изначально нам обещали, что на все про все уйдет год.

За этот год Максим умудрился убежать, в первый раз перестать учиться, начать курить и пр., и пр.

У меня умерла мама и у нас наметился второй ребенок, причем на этот раз кровный. Но при этом не могу сказать, что жизнь с Максимом воспринималась как-то уж очень сложно. Во время побега идеально отработала психолог сопровождения.

Мы пытались как-то жизнь зарегламентировать, все шло своим чередом. И спустя год (или даже чуть больше) я спросил: «Ну? Наступила адаптация?» И услышал в ответ: «Да что вы! У подростков все идет значительно дольше».

Самый тяжелый период

Еще через год услышал, что почти, а через примерно полгода начался самый тяжелый период в нашей жизни. Для меня до сих пор загадка, почему Максим начал ярко выраженно козлить на рубеже и особенно после 17 лет.

То ли это признак того, что адаптация прошла успешно. Да-да, именно так. И те проявления, которые свойственны подростку примерно в 14 лет, «вылезли» в 17. То ли ему нужно было обесценить жизнь в семье и подтолкнуть нас к возврату (а чего греха таить, мысли такие возникали, и именно в этот период).

Что же конкретно происходило? Каждое по себе действие вызовет у читателя (а особенно у приемного родителя) лишь улыбку: разбросанные по ванне ушные палочки, неубранная обувь, питание одним сладким, абсолютно сбитый режим и полный отказ от учебы.

Но в этом сквозило главное: полное противопоставление себя семье. Порой мне казалось, что основное, на что шли силы Максима, — нарушение установленных правил. Причем именно нарушение ради нарушения, утверждения своей самости, а не ради какого-то позитива. Это было очень и очень тяжело.

Преодолеть удалось и это. Уже давно Максим живет отдельно от нас, мы общаемся по нескольку раз в неделю, видимся по мере возможности.

У нас близкие и теплые отношения. От былых раздоров не осталось и следа. Может быть, сейчас, спустя пять лет, адаптация наконец нагнала нас.

Наши ошибки

Историй из жизни любой приемный родитель может рассказать не одну сотню. Мне же бы хотелось бы обобщить наш опыт в виде ошибок, которые мы совершили.

Ошибка первая — излишняя гибкость правил и проницаемость границ

На занятиях в Школе приемных родителей дали задание: напишите правила своей семьи. Мы повисли. Сидели перед пустым листом бумаги и не могли написать решительно ничего. Те, кто с нами лично знаком, хорошо знают, что мы до неприличия гармоничная пара. Никогда не морочились на лодку быта, например. Или половые стереотипы.

Я, например, люблю готовить. Не в том смысле, что могу раз в год забабахать шашлык на мангале, а вполне себе в ежедневном режиме. И посуду чаще всего мою я. Но это совершенно не значит, что если я не приготовлю обед или не помою посуду, то мы будем сидеть голодные и в грязи. Жена прекрасно меня подменит.

Или обратный пример: в жизни нашей семьи были периоды, когда супруга зарабатывала куда больше меня. Да и вообще у нее два высших образования (оба с красным дипломом), и сейчас она учится в аспирантуре. Уж молчу про то, что она мастерски водит машину, что мне совсем недоступно. И так далее.

Короче, жили мы себе прекрасно и жили, а тут на тебе: пиши правила. Потом участники ШПР зачитывали, что у них получилось. Мы сидели и слушали с большим удивлением: «Тот, кто ложится спать вторым, закрывает окно и открывает форточку».

Однако то, что мы не осознавали правила, вовсе не означало, что их нет. И в первые же дни с Максимом это стало понятно. Например, когда мы вместе (скажем, едем в метро), если кто-то хотел почитать или потупить в телефончике, то обязательно надо спросить второго, не против ли он. И то, что Максим утыкался в свой телефон, раздражало жутко.

Так что волей-неволей пришлось осознавать правила и индокринировать их ребенку. И ограничение гаджетов шло первым пунктом.

К тому же Максим как-то оказался совершенно не вовлечен в хозяйственные дела, что мы осознали на приеме у психолога сопровождения спустя месяцев 10 совместной жизни после первого побега.

Но проблема была даже не в этом. Я вообще за гибкость в семье. И считаю, что чем меньше жестких правил — тем лучше. В конце концов, ребенок воспитывается в первую очередь обстановкой и поведением родителей, а не декларациями.

Но вот ведь незадача: Максим с самого начала занимался тем, что под разными соусами пытался правила нарушать. И исключений становилось все больше и больше. Причем шло все примерно по одной схеме. Сначала он трепетно просил, получал желаемое. Потом просил уже не столь трепетно. Потом требовал. Потом скандалил, когда требуемое не получал. Как же так! Вчера можно было, а сегодня нельзя! Причем тот факт, что вчера было исключение, начисто смывался из его психики. Слабые звенья он находил везде и пускал всю свою мощь (а она у него имеется, что уж тут говорить) на пробивание.

Так было не только с нами. Например, в школе Максим мгновенно чувствовал слабые места учителей. И в ряде случаев сокращал дистанцию до абсолютно неприемлемого уровня. А в ряде других случаев позволял себя втянуть в конфликты между педагогами. Про сложности в бытовой жизни я уже сказал выше.

Тут еще надо понимать, что мы совершенно не были готовы к рассогласованию внешности и содержания. Перед нами было тело четырнадцати с половиной лет, от которого по умолчанию ждешь некоторой и умственной, и моральной зрелости. Умения принимать хоть какие-то решения, наличия хоть какой-то ответственности и пр. Но, как это модно сейчас говорить, ментальное развитие соответствовало годам 6–7. Пойми мы это сразу — многих бы проблем удалось избежать.

Максим, например, пытался первое время отдавать нам социальную карту, поскольку в детском доме их не дают детям на руки. И не сразу привык, что это вообще-то его вещь, храниться она должна у него. А уж то, что мы ему сразу сделали комплект ключей от квартиры и предложили выбрать брелок, вызвало удивление даже у психологов детского дома. Как так: давать столько свободы ребенку?!

Так вот, дорогие читатели, правила и границы — это не только про ограничение естественности ребенка. Это про стабильность мира этого самого ребенка. И про помощь ему.

Не всегда приемный ребенок готов брать на себя ответственность и делать выбор. Ему и так тяжело и непонятно.

Ошибка вторая — материальная составляющая отношений

Подмена живого общения и взаимодействия материальными благами — большая проблема и для приемных родителей, и для не приемных. Но в случае приемного родительства опасности особенно велики, и тут наш случай был совсем не уникальный.

Дети в московских детских домах, к которым относился наш мальчик, в целом избалованы материальными благами. При этом отношение к этим благам очень презрительное: «баторская еда, баторская одежда». Мне бы такую одежду в голодные, но веселые 90-е годы!

И все же Максим приехал к нам не то чтобы с полными чемоданами. То есть по бумагам-то были чемоданы. Расписался я, если память не изменяет, за 54 единицы. Но по факту была одна сумка. В ней имелось пять пар шорт, футболки и еще чего-то, но до укомплектованности было далеко.

Как у приемных родителей имеются страхи и ожидания про приемных детей, так и у детей кое-что есть. Главный страх, что мальчиков-подростков берут делать евроремонт. Не знаю как другие, но наш молоток-то держал в руках второй раз, когда мы крыльцо в деревне делали! Какой уж тут евроремонт. Хотя руки у него растут абсолютно откуда надо и осваивал он все мгновенно. Впрочем, так же мгновенно терял интерес, особенно когда работа становилась рутинной.

Минувшим летом мы, кстати, сколотили отличный навес для дров. Ну а идеальная семья в представлении подростка из детского дома выглядит так: молодая, бездетная и, разумеется, богатая. Поскольку что там на уме у этих странных людей по части любви и заботы — понять сложно, в реальности детдома эти категории отсутствуют. А вот материальные блага можно прямо сейчас пощупать и заполучить. Не могу сказать, что у Максима было только такое отношение, но точно оно присутствовало.

Наше собственное отношение к деньгам довольно спокойное. Нет, конечно, хорошо, когда они есть. И мы, прямо скажем, предпринимаем много усилий, чтобы они были. Но потребности иметь много одежды у нас нет. И не было тогда, когда деньги были.

Да, мы любим ходить по кафе, но совершенно спокойно обходимся и без этого. На марки телефонов не заморачиваемся. Даже, скорее, наоборот. Покупаем все более и более дешевые модели. И так далее. Главное, что у нас есть своя квартира и своя дача. На еду мы точно заработаем. Излишним потреблением страдаем редко.

Но так уж сложилось, что где-то за год до принятия ребенка в семью мы стали хорошо зарабатывать. Так что деньги у нас были, а глобальных целей сбережения — нет. Так что никаких причин отказать в материальных радостях ребенку не было.

И буквально на второй день мы отправились в торговый центр и накупили Максиму кучу одежды. Всем, кто хоть раз видел нашего ребенка, очевидно, что он красавец. «Нашему вору все впору» — это про него. Буквально все, что мы мерили, сидело на нем как влитое. Покупать ему вещи было даже определенным удовольствием. В торговом центре был и фастфуд или даже какое-то кафе или ресторан.

В конце первой недели пребывания Максима в семье мы с ним отправились в Варшавские бани. Место, мягко говоря, недешевое. А уж учитывая, что там нас персонально парил банщик — так и вообще дорогое. Сделаю тут маленькое отступление. В Варшавских банях мы совершенно случайно встретили одноклассника моей жены с его папой. Максим тут же простроил аналогию, которая ему явно понравилась.

На второй неделе совместной жизни поехали в Крым. Останавливались в дорогих гостиницах, ели в хороших местах. Покупали настольные игры. Купили Максиму новый телефон. Пусть не топовую модель, но на тот момент это был самый дорогой телефон в семье. Часто ездили на такси. Максим стал заниматься картингом. Одна тренировка стоила 5–6 тысяч.

Немудрено, что голова могла пойти кругом. Мы давали ему карманные деньги, которые он по первому времени вообще не понимал, как тратить. Конечно, все это было не единственной составляющей нашего взаимодействия.

Но будем честны, мы переборщили с материальными благами. Да, тут был тот момент, что нам и самим хотелось оторваться. Как бы спокойно мы ни относились к деньгам, но они на тот момент недавно пришли в нашу семью. Долгие годы мы были весьма стеснены в средствах. И покупая что-то себе, ходя по ресторанам и пр., мы понимали, что есть вещи и поважнее, а вот этим мы скоро пресытимся. Так и произошло с нами. Но Максим, скорее всего, видел ситуацию по-другому.

Отдельной проблемой было постоянное выпрашивание (не сказать вымогание) денег под разными предлогами. Он на полном серьезе рассказывал про друга, которому родители платят за хорошие оценки в школе. Совершенно непрозрачно намекая, что и нам так надо делать. Не сработало.

Время от времени Максим подрабатывал и, было дело, просил деньги под будущую подработку. А я, дурья башка, давал. Потом, конечно, ничего назад не получал. И историй этих очень и очень много.

Когда Максим съезжал от нас, я четко сказал, что можешь приходить в гости, покормим, сопли вытрем, но денег я тебе больше никогда не дам. Собственно, с тех пор было только пару случаев, когда я покупал ему продукты во время болезни, но деньги он потом всегда возвращал.

Где-то летом 2018 года я сказал Максиму, что есть ощущение, что он рассматривает меня только как мешок с деньгами. Он, разумеется, сказал, что это не так. И к счастью, это действительно не так, и сейчас это вполне очевидно.

Но грань была очень тонкая и опасная. Мы прошли ее, но вполне могли и не пройти.

Ошибка третья — образовательная

Для нас с женой ценность знаний, познаний, исследовательского подхода и прочего в этом духе весьма высока. Тысячи книг дома, умные и тонкие разговоры, соответствующий круг знакомств. И, конечно, мы хотели, чтобы наш интеллектуальный потенциал был использован в приемном родительстве. И это было большой ошибкой. По двум причинам.

Когда Максим пришел к нам, у него был четкий жизненный план: после девятого класса идти в колледж и обучаться на автослесаря. Понятно, что с нашими представлениями об образовательной траектории это в корне не совпадало. Максим к моменту прихода в семью закончил восьмой класс. Ну как закончил. Были долги, которые нужно было пересдавать осенью.

Девятый класс заканчивается экзаменами. И чтобы не было лишнего напряга, мы отдали Максима по второму разу в восьмой класс. В школу, где в тот момент работала моя жена. Это было территориально вполне приемлемо. Да и школа в общем-то не самая плохая.

Дальше три года подряд мы спотыкались об одно и тоже: Максим в начале года начинал учиться, но где-то к середине октября переставал. Его мысль об колледже сменилась идеей высшего образования. Он хотел учиться на психолога. Даже пробовал читать «13 диалогов о психологии». И на день открытых дверей мы с ним сходили. Отдельное сильное впечатление на него произвел наш поход в «Библио-глобус» летом 2017 года, где я эффектным движением руки снял с полки учебник и показал свою фамилию в списке авторов.

Мы читали ему на ночь. Мы вкладывали много сил в образовательный процесс. Следили за хотя бы формальным выполнением требований. Но все было впустую. Определенную роль в этой истории играли и органы опеки. Они транслировали общемосковскую установку, что ребенок должен учиться и хорошо бы еще участвовать в дополнительном образовании.

Когда окончательно стало понятно, что все совсем плохо (дело было во второй половине 10 класса), я пришел в опеку и сказал, что, на мой взгляд, правильно забирать документы из школы и пусть идет работать. Понимания не нашел.

В общем кучу сил, времени и нервов мы потратили абсолютно зря. По всей видимости, в нашем случае, надо было с самого начала забивать на образование. Тем более, что все равно никакого эффекта мы не достигли. После девятого класса, когда он сдал, не готовясь, ГИА весьма прилично, мы предприняли последнюю попытку и определили Максима в хорошую школу в центре Москвы, предназначенную для хороших детей. Сделано это было только по причине того, что там был психологический профиль. Про школу эту я узнал много всего интересного и познавательного. Про мое с ней взаимодействие можно сделать отдельное интервью. И для меня это, безусловно, полезный опыт. Но для Максима нет.

ЕГЭ он в итоге завалил, написав русский язык на оценку достаточную для получения аттестата, но совершенно неприличную для носителя языка. Хорошо еще математику в постковидный 2021 год не надо было сдавать.

Но в пустых усилиях заключалась только первая часть нашей ошибки. Вторая часть, как мне видится, более фатальна. Мы показали ему мир интеллектуальных, образованных людей. Помню, как осенью 2019 года у нас в гостях с разницей в день появились его знакомые из новой школы и знакомые по «старой жизни» — какая-то шпана. Не увидеть разницу между этими людьми мог бы только слепой. Максим таковым не является.

К тому же с ним общались наши друзья, делали это охотно, и он полюбил их. Съездил в экспедицию со школой, которую мы с женой закончили много лет назад, и имел возможность приобщиться к этим людям и традициям. Короче стал стремиться к миру, который по его интеллектуальным и моральным качествам был и остается совершенно недоступен.

И, благодаря нашим ошибкам, Максим попал в плохую вилку. Уже видит несовершенство своего круга общения и жизни, но вписаться в другую совершенно не может.

Как он будет это разруливать — Бог весть. Сейчас ситуация далека от разрешения.

И, наконец, четвертая ошибка, которая относится не только к нашей семье и Максиму, — детоцентрированость всей сиротской темы

Позволю себе еще раз вернуться к тому, с чего начал. К мотивации. Считается, что есть только одна «правильная» мотивация — помочь ребенку. Потом на этапе выбора на родителей, которые тщательно выбирают ребенка, смотрят с некоторым презрением. Причина в том, что действительно встречаются люди, мечтающие взять из детского дома только девочку десяти лет с голубыми глазами, которая являлась бы внебрачным ребенком профессора и балерины.

Но если отложить в сторону шутки, то вопрос очень серьезный. И выбор, а точнее, подбор мне кажется очень важной процедурой. Ни у кого не возникнет претензий к работодателю, если он укажет в вакансии, что ему нужен человек, умеющий работать в коллективе. Или наоборот — прекрасно решающий задачи в одиночку.

Так и с детьми и семьями. Кому-то подойдет активный ребенок, кому-то спокойный, кому-то ригидный, а кому-то гибкий. И список этих характеристик можно и нужно обсуждать. По моему предположению, среди них есть критически важные, есть важные в контексте конкретной семьи и есть менее важные. Причем некоторые характеристики (например, ценности) могут совпадать у ребенка и потенциальных родителей, а некоторые именно что дополнять друг друга. Вести поиск таких характеристик можно и нужно. Для этого стоит привлекать успешный опыт приемных родителей.

В любом случае, все начнется с экспертной оценки. Резюмирую: нет ничего постыдного в том, что родители выбирают себе ребенка. Чем более обдуман и осознан этот выбор, тем больше шансов, что ребенок вольется в семью на прочных основаниях.

Далее. На этапе адаптации тысячу раз психолог сопровождения спрашивала про комфорт Максима. Меня до сих пор передергивает от слова «комфорт». Точно ли, что цель приемной семьи — комфорт ребенка? Уж извините, но комфортнее всего наркоману после принятой дозы.

Мне много раз пытались навязать чувство вины с разных сторон. Большие старания в этом направлении прикладывал и сам Максим.

Но повторюсь: в семье должно быть хорошо всем. Еще раз: ВСЕМ. Не приемным детям, не кровным детям, не маме, не папе и т.д. и т.п., а всем. И все равны в праве получать любовь и в возможности эту любовь отдавать. Именно в этом секрет многодетных семей: не родительская любовь дробится на детей, а с каждым новым ребенком любовь преумножается.

Максим много раз рассказывал мне о том, какой он несчастный сирота, т.е. требовал к себе особого отношения. Не сразу, конечно, но с определенного момента я отвечал: «Был сирота, да весь вышел. Теперь у тебя есть родители».

Понятно, что в момент прихода ребенка в семью ему нужно особое внимание, но оно обусловлено не самим фактом того, что ребенок приемный, а текущим моментом. Это сродни болезни. Когда кто-то болеет, естественно, ему нужен дополнительный уход. Причем неважно, ребенок он или взрослый.

О тотальном осуждении возвратов

И последнее, о чем мне хотелось бы сказать. Тотальное осуждение возвратов. Точнее родителей, совершивших возврат. Никогда в жизни я больше не буду их осуждать. Не нужно объявлять их врагами общества.

Чем больше будет развит институт поддержки семьи (подчеркиваю семьи, а не приемных детей в семье), тем меньше будет возвратов.

А сейчас они оказываются полными изгоями. При этом им самим очень плохо. Я отказываюсь верить, что человек вернул ребенка в детский дом и чувствует себя счастливым после этого.

Призыв к родителям

Ну и закончить мне хотелось бы призывом к приемным родителям.

Дорогие мои! Помните, что говорят при посадке в самолет: «В случае аварии наденьте маску сначала на себя, а потом на ребенка». Это очень важно: помнить о себе, своих потребностях, своих интересах и увлечениях.

Будете счастливы вы, будут счастливы и дети!

И не стесняйтесь своих чувств, эмоций и мыслей. И не стесняйтесь обращаться за помощью, если она вам нужна.

Источник: «Измени одну жизнь»

Фото: ИП РАН, Петр Морозов

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать