При обсуждении темы «Квалификационный экзамен для практических психологов» самый распространенный риторический вопрос: «А судьи кто?» Он встречается не только на страницах «Психологической газеты», где эту тему продолжают обсуждать регулярно (и регулярно число протестующих против экзамена превышает число комментаторов, поддерживающих такой экзамен). Но этот вопрос задают и читатели «авторского блога А.Г. Шмелева».

Позволю себе процитировать недавнюю реплику в ТГ-канале (связанном с этим блогом) от Елены Ивановны Ярославцевой (уважаемого ветерана нашего И-сообщества ЭСПП):

«… всегда будет существовать в экспертизе вопрос: а судьи кто? Эксперты тоже должны подтверждать компетенции. И, как правило, чем больше экспертов, тем более узкий круг их ответственности. А кто готов сдавать экзамены тому, кто не будет ничего понимать в вопросе, который рассматривает каждый экзаменуемый?» (я чуть-чуть поправил синтаксис в этой цитате, но ничего не поменял по сути — АГШ).

Начнем с конца реплики — с вопроса о том, сидит ли экзаменуемый напротив экзаменатора один на один? — Международные стандарты оценки квалификаций серии ISO-1700 категорически НЕ допускают такой ситуации! Об этом, возможно, наши ветераны не очень знают, так как вспоминают свою давнюю студенческую молодость, когда перед комиссиями приходилось сдавать экзамены крайне редко (скорее, только на защите дипломной работы). А ведь — с появлением режима ВКС (видео-конференц-связь) — теперь такие комиссии могут заседать не в одном помещении, а эксперты могут сидеть в своих кабинетах в разных городах страны и не видеть совсем, какие оценки выставляют другие экзаменаторы и какие оценки «навязывает председатель» комиссии (!). Я описываю известный недостаток в работе комиссий на очных устных экзаменах — возможность влияния знатных членов комиссии на рядовых членов комиссии.

Дорогие читатели, я понимаю, что еще очень и очень многие из вас банально НЕ знакомы с современными технологиями разработки массовых тестовых экзаменов, которые проводятся в режиме онлайн и предшествуют работе экспертных комиссий в очном режиме. Но… если вы посмотрите в деталях, что такое дистанционный этап в таких конкурсных технологиях, как флагманский конкурс «Лидеры России», то вам станет понятным, что происходит незримый ОТБОР ЭКСПЕРТОВ еще для их работы уже на дистанционном этапе, а не только для работы в комиссиях по оцениванию устных ответов.

Как это происходит? Каждому эксперту дается задача выступить последовательно в двух ролях:

а) В роли автора части тестовых заданий (большой банк, например, в 300 заданий могут создавать 10 экспертов, каждый из которых предлагает по 30 заданий).

б) В роли эксперта, который участвует в «НЕЗАВИСИМОЙ взаимной анонимной перекрестной оценке» всего банка заданий, созданных коллегами.

Почему я подчеркиваю слово «НЕЗАВИСИМОЙ»? Потому что крайне важно, чтобы оценки одних экспертов никак не влияли на этом этапе на оценки других.

После этого в нашей системе Ht-Line АВТОМАТИЧЕСКИ рассчитывается согласованность экспертных оценок. И… отбрасываются не только неудачные задания, по которым не достигнут минимально необходимый уровень согласованности, но отсеиваются и малокомпетентные эксперты, которые НЕ смогли:

а) создать минимальное количество (хотя бы 50%, то есть 15 из 30) удачных заданий,

б) оценить согласованно весь банк заданий (попали «в молоко» более, чем в 60% случаев — ошиблись в своих оценках насчет того, какие задания удачные).

Оговорка: я нарочно здесь привожу конкретные цифры 50% и 60%, чтобы упростить текст для его восприятия лицами с «гуманитарным мышлением» (на самом деле в целом ряде ситуаций разумно выработать похожие, но несколько иные пороги — но это более сложные математические процедуры).

Можно ли с этими технологиями познакомиться практически? — Да-да-да!! Мы учим всех желающих работать с этими технологиями в нашей «Дистанционной психометрической школе». Учим в режиме онлайн уже седьмой сезон подряд! В предстоящем зимнем цикле «Конструирование тестов знаний» мы планируем внедрить новую лекцию «Кластерный анализ в тестологии», в которую и будет включен вопрос об отборе экспертов.

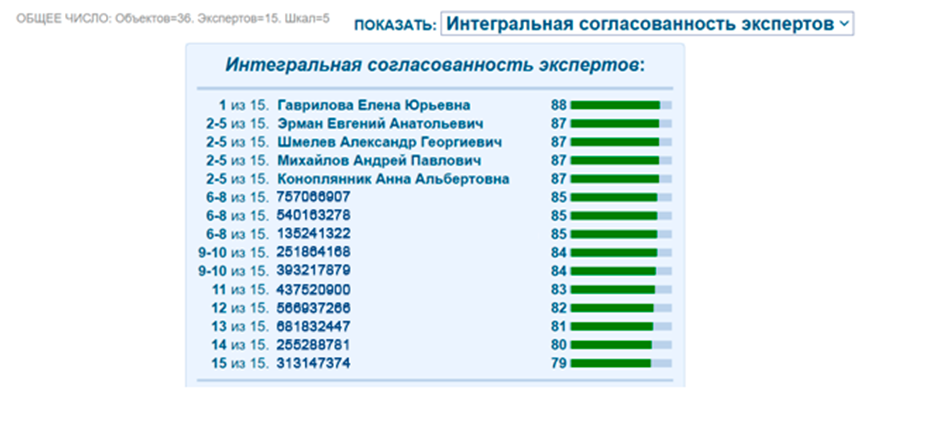

На скриншоте 1 вы видите, как был построен рейтинг согласованности экспертов на материале нашего конкурса кейсов в практическом курсе «Психологическая и общая теория конкуренции». Первая пятерка самых согласованных экспертов включает участников клуба «Эльбрус» — победителей конкурса «Лидеры России». По правилам игры мы не разглашаем при этом ФИО тех участников конкурса экспертов, которые НЕ показали высоких результатов — не вошли в первую пятерку. Каждый участник сам видит свой результат, но только под ИД-номером, а ключ к этому ИД-номеру является конфиденциальным, то есть его не знают другие участники конкурса. Такая конкурсная технология из жесткой отборочной (организационной) превращается по факту в «консультативную» (см. об этом различении мою предыдущую статью на блоге «Про терминологический пофигизм…»).

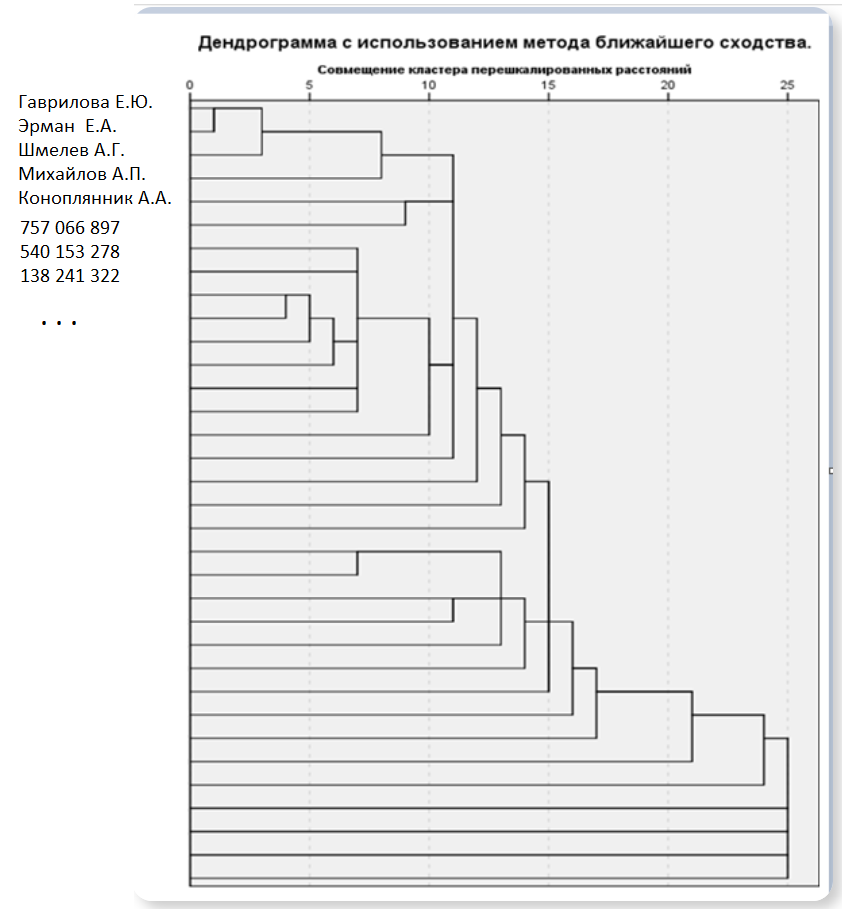

На скриншоте 2 вы видите, как выглядит дерево автоматической классификации экспертов (по близости профилей оценок в каждой паре экспертов). Наверху дерева ветки более плотно связаны друг с другом — в некоторый «пучок». Это ядро согласованных экспертов. А внизу дерева располагаются те эксперты, которые чаще попадают «в молоко».

Что-то не понятно из этой короткой статьи? Ну, конечно! Так как это не просто «треп языком», а операциональное знание, которое надо осваивать практически — в ходе практических занятий, где вы сами выступите в роли экспертов в обучающем конкурсе экспертов.

В рамках зимней психометрической школы пройдет «имитационный эксперимент», участники которого смогут попробовать себя в роли экспертов и увидеть процедуру изнутри.

Источник: авторский блог Александра Шмелева

.jpg)

Непонятно одно: люди честно учились, сдавали экзамены, зачёты, получили диплом, в котором УЖЕ ПРОПИСАНА квалификация. Многие из специалистов уже по самые уши дипломами и сертификатами обвешаны, которые, помимо всего прочего, стоят немалых денег и немалого времени.

Что за такая идиотская (уж извините, но другого слова здесь подобрать не могу) идея с "ещё одним экзаменом"? Что за подмена понятий? Диплом – это и есть документ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ квалификацию. Его обладатели её УЖЕ ПОДТВЕРДИЛИ. Масло масляное получается?

Уважаемый Александр Георгиевич, к чему все эти ваши статьи (эта статья – уже далеко не первая ваша на эту тему) и комментарии на форуме о том, как всё "здорово и вечно"? Что лично вы хотите всем этим сказать?

Сергей Владимирович, здравствуйте.

1) Я понимаю, что у многих специалистов, добросовестно и много лет учившихся в серьезных вузах, вызывает недоумение и досаду тот факт, что введение для них еще одного квалификационного экзамена как бы обесценивает их усилия. Поэтому я в свои поправках в законопроект (тот, который от партии "Новые люди") предлагал ОСВОБОДИТЬ дипломированных специалистов от такого экзамена на достаточно длительный период. Впрочем, если кто-то из них захочет сдать добровольно - пусть сдает. Такой КВАЛИМИН вообще должен быть для ВСЕХ в переходный период (не меньше трех лет) добровольным делом (!) Но, наверное, ни Вы, ни другие читатели ПГ не видели этих моих поправок, так как их сразу же вычеркнули (не вставили в ту версию законопроекта, которая дошла до публикации).

2) Понимаете, есть какая проблема, а такая: большинство ВУЗов у нас не в состоянии организовать подобный экзамен ни технически, ни организационно, но прежде всего методически - по содержанию (!). Вот это положение понимают все, кто хоть раз всерьез брался оценивать качество подготовки выпускников, получивших ОДИНАКОВЫЕ дипломы: один подготовлены хорошо (благодаря во многом личным качествам), а другие - очень ПЛОХО (увы, в результате того, что вузы выдают дипломы всем подряд).

Сергей Владимирович, еще хочу привлечь ваше внимание к такой важной целевой функции экзамена КВАЛИМИН. Он должен предьявлять разумные МИНИМУМ требований: так чтобы все добросовестные, образованные психологи сдавали его ЛЕГКО. Он должен стать барьером только для тех, кто фактически не знает НИЧЕГО (!). Создать именно такой разумный МИНИМУМ - это большой труд, требующий высокой квалификации и современного подхода к отбору авторов и самих тестовых заданий.

Александр Георгиевич, вы, насколько я вижу, доктор психологических наук, профессор – стало быть, где-то преподаёте и кого-то обучаете, я верно понимаю?

Сергей Владимирович, при желании Вы можете получить обо мне очень много информации из открытых источников в Рунете. Да, я преподавал почти 40 лет в МГУ и накопил богатый опыт в том числе связанный с внедрением тестовых технологий в контроль знаний студентов. Если тестовый экзамен организован разумно и содержит вполне осмысленные задания, то мои студенты всегда предпочитали именно такой экзамен, а не "собеседование с преподавателем". И я это измерял буквально на себе и своих студентах множество раз! Почему студенты предпочитали сдавать на компьютере, а не устно? - Потому что они знают, что даже Шмелев (хоть он и стремится к предельной объективности) может испытывать колебания и в функциональном состоянии, и в эмоциональное настроении. А вот компьютерный тест поставит ровно такой балл, который челочек в данный момент в состоянии показать. Почитайте главу 8 в моей большой книге "Практическая тестология", там об этом немало написано. Ну и на своих форумах и блогах я об этом написал уже буквально десятки статей.

Александр Георгиевич, я, собственно, почему интересовался... Мне на самом деле не очень интересен ваш профессиональный путь, потому что это знание мне ничего не даст. Речь – о другом.

Вы преподаёте, у вас есть студенты, вы передаёте им какие-то знания, они по этим знаниям сдают какие-то экзамены, защищают дипломы. Для чего вы так настойчиво ратуете за этот дополнительный "добровольный экзамен"? Неужели вы настолько не уверены в качестве передаваемых вами знаний и в качестве оценок экзаменов, сдаваемых вашими студентами, что для того, чтобы развеять какие-то ваши личные сомнения, нужно ещё раз что-то сдать?

, чтобы комментировать

Уважаемый Александр Георгиевич! Самые свежие новости по аккредитации выпускников медвузов!

"Опрос: 89,6% выпускников медвузов удовлетворены опытом первичной аккредитации

07 ноября 2025

17 тыс. выпускников медицинских вузов высказались о процедуре первичной аккредитации специалиста, которую проходят все студенты после получения диплома для допуска к практической деятельности. 89,6% выпускников медицинских вузов удовлетворены опытом первичной аккредитации, следует из данных опроса, опубликованных в журнале «Национальное здравоохранение». Из них 57,8% выбрали вариант «полностью удовлетворен», а 31,8% респондентов — «скорее удовлетворены» процедурой. Еще 8,1% опрошенных считают полученный опыт прохождения первичной аккредитации неудовлетворительным, и 2,3% респондентов затруднились с ответом."

Вопросы:

1. Александр Георгиевич, как Вы считаете, будет ли такой же результат если введут аккредитацию для выпускников психологических профессий?

2. Как можно оценить результаты исследования с методической и статистической точки зрения?

Спасибо Вам за актуальный и полезный для нашего времени материал помещенный в ПГ, полезный не только для психологов, но и для других специалистов.

С уважением, Валерий Михайлович.

Валерий Михайлович, здравствуйте.

Спасибо, что Вы уже не первый раз, а с завидной регулярностью и аргументированностью поддерживаете саму идею создания квалификационного экзамена для практикующих психологов. Очень ценно, что у нас в сообществе (среди читателей ПГ) находятся такие специалисты, как Вы.

Попытаюсь ответить на ваши 2 вопроса:

1) К сожалению, я не думаю, что будет такой же благополучный отклик на экзамен у психологов, какой получен у медиков. Почему? - Потому, что более значительный процент психологов фактически НЕ имеют никакой подготовки - ни теоретической, ни практической. Все-таки медицинское образование в нашей стране поставлено на порядок более серьезно, чем психологическое, которое нередко ... подвергается на местах некой "профанации". Поэтому-то и необходимо принимать ОСОБЫЕ меры при внедрении экзамена КВАЛИМИН для психологов - делать это тонко, с умом, постепенно! Главное - не нарушить права достойных людей, а дать прежде всего им ощущение справедливости: они должны получать высокие баллы по такому экзамену (если захотят его добровольно сдавать) и... должны начать гордиться этими высокими баллами (!).

2) Я не могу, к сожалению, оценить достоверность результатов этого исследования. Надо изучить их методику.

, чтобы комментировать

Обязательный квалификационный экзамен для всех, вписанный в единую систему, — это понятная история. Но вот эта необязательная штука - что оно такое?

Если это добровольный рейтинг, то, может быть, я и сама в нем поучаствую. Но только если у него будет высокая репутация среди профессионалов.

Участвуют же психологи в дорогостоящих курсах с экзаменами. И потом, да, заносят в свои портфолио и опубличивают. Потому что это дает статус, показывает внешнему наблюдателю уровень и помогает конкурировать на рынке труда.

Заработайте такую репутацию и Вам не придется это продвигать. Все сами прибегут и в очередь построятся, чтобы получить в резюме заветные слова "Пройден квалификационный экзамен по технологии А.Г. Шмелева".

Виктория Викторовна, спасибо, что Вы так проницательно и доброжелательно поняли суть предлагаемого мной подхода к делу. Именно ДОБРОВОЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ вместо обязательного, принудительного и ... бестолкового формализованного экзамена.

Сами задания грамотного экзамена надо создать, привлекая к совместному творчеству самых талантливых и опытных практиков! - Пусть эти задания станут инструментом распространения самого лучшего и передового опыта, станут способом ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ принципов и технологий эффективной работы.

Мой взгляд на технологию экзамена - это как раз антибюрократический подход к этому вопросу. Не обязательно его называть по имени "А.Г.Шмелева". Суть как раз в коллективизме подхода, которого нам пока очень не хватает. Важно, чтобы вокруг антибюрократических принципов сотрудничества сплотились творческие и созидательные люди. Пусть такой подход станет "подходом В.В.Павловой". У Вас очень даже звучная фамилия, если вспомнить нашего замечательного первого лауреата нобелевской премии - первого в истории России :)

Я не вижу в этом тесте самого главного для меня - смысла. Как только появится ответ на вопрос "Зачем нужно проходить этот тест?", проблема внедрения исчезнет. Еще раз повторю: если прохождение теста будет давать специалисту повышение статуса, повышение чека, приглашения на высокую позицию в компании и т.п., все придут сами.

Что мешает Вам разместить ваш тест на какой-то онлайн платформе, платно или бесплатно, и посмотреть придет ли кто-то добровольно его пройти? Мы, специалисты, работающие на свободном рынке, именно так и делаем. Публичим свою экспертизу и если она нужна кому-то, то люди приходят и покупают.

Виктория, вижу по вашей новой реплике, что Вы очень поверхностно познакомились с текстом статьи (и тем более, видимо, не читали других моих статей по этой тематике).

Задача очень масштабная и требует привлечения БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА независимых авторов. Она не под силу ни одной фирме в одиночку. Одна фирма может в лучшем случае породить один осмысленный вариант, который немедленно "сгорит", если его опубликовать. Нужен большой банк заданий (как минимум, пятикратный), чтобы срок службы такого теста растянулся хотя бы на одну "экзаменационную сессию" (один основной день, второй -резервный). ТАкой проект не делается "на коленках".

Александр Георгиевич, Вы пытаетесь держать дискуссию вокруг содержания измерителя и его качественных характеристик. Мне же не хватает ответа по поводу смысла существования этого продукта. Но Вы уходите от ответа)

И все бы ничего, но Вы хотите закрепить его в законе. Если бы Вы не пытались упомянуть его в законе, так никто бы не дискутировал по этому вопросу: делайте какие угодно экзамены и создавайте какие угодно измерители. Кому полезно - тот возьмет. Кому не полезно - пройдет мимо.

, чтобы комментировать

Коллеги! Работать надо, людям помогать, самим развиваться и учиться. Некогда удовлетворять зуд власти не понятно кому и не понятно зачем.

Евгений Олегович, Вы удивитесь, но я с Вами полностью согласен!

Нам надо вместе самим создать такую технологию, которая как раз поможет грамотным и добросовестным людям делиться друг с другом своим опытом (через содержание остроумных и полезных тестовых заданий, в том числе кейсового типа - с описание реальных проблемных ситуаций). Почитайте также, пожалуйста, мою реплику в адрес уважаемой В.В.Павловой. Давайте избавляться от шаблонных ассоциаций и умственных клише, уважаемые коллеги!

, чтобы комментировать

Уважаемый Александр Георгиевич,

С технической точки зрения, всё у Вас выглядит очень здорово и даже красиво, но ответ на вопрос: «А судьи кто?» Вы дать, на мой взгляд, так и не смогли, потому что Вы исходили из неверных предпосылок, а именно, что психология – это наука.

Описанная Вами система, безусловно, годится лишь для естественных наук, где дважды два – это всегда четыре, в то время как психология, на данном этапе своего развития, представляет собой сборник разнообразных школ и моделей, исходные предпосылки которых зачастую противоречат друг другу.

Таким образом, результаты экзамена, по вашей схеме, будут зависеть от того, кто окажется по разные стороны баррикад – представителями каких школ и приверженцами каких моделей будут экзаменаторы и экзаменуемые. И от этой проблемы, с помощью вашей системы никуда не уйти. И, заметьте, чем больший стаж будет у экзаменуемого, тем проблематичней ему будет сдавать такой экзамен. Ведь, согласитесь, что настоящий специалист не стоит на месте, а стремится развиваться, осваивая новые школы и новые модели, выбирая из них те крупицы, которые помогают ему в конкретной деятельности. Добавьте к этому те устойчивые интуиции, которые он наработал за годы погружения в специальность, и задайтесь вопросом, - какую программу сдачи экзаменов Вы можете предложить, чтобы, как Вы пишите: «…так чтобы все добросовестные, образованные психологи сдавали его ЛЕГКО». Невольно на ум приходит фраза из анекдота: «А не в амперах ли измеряется сила тока?».

Следующий мой вопрос, который, с методологической точки зрения, вообще-то должен быть первым: «А для чего проводить этот самый экзамен?» Что мы, с помощью него должны выяснить, чтобы решить какие задачи?

Изначально, инициативная группа, во главе с уважаемой госпожой Н.А.Останиной выдвинула фактически политический лозунг: «Защитить население от «психологических мошенников»!» и все почему-то на него повелись. На самом же деле, психолог психологу – рознь. В настоящее время, различных психологов развелось … очень много: «академические», кадровые, юридические, инженерные, «тестировщики», «катастрофщики», «аромапсихологи», «уличные эпистемологии», «психоаналитики» и т.д. и т.п.. И все они стремятся «консультировать», так как, где страдающее население, там и деньги…. На деле же большинство из них очень хорошо подходят под определение Шерлока Холмса из известного анекдота: «Этот человек, по-видимому, психолог, - он очень точно ответил на наш вопрос, но нам от этого никакого толку…»

Так что, прежде чем запрягать телегу впереди лошади, следовало бы сначала провести огромную работу по выявлению и систематизации конкретных психологических проблем и претензий населения по их решению психологами, чтобы понять, что же на самом деле, надо предпринять, чтобы психологическая помощь была действенной и своевременной: поголовно всех, в который раз проэкзаменовать; улучшить качество психологического образования; вообще изменить систему и даже принципы преподавания психологии; ввести дифференцированную квалификацию по видам психологической деятельности с чёткими компетенциями и строгими допусками; «или может быть надо руки помыть тому заскорузлому пацану, который что-то наливает в пробирки» - Михаил Жванецкий???

Андрей, как Вы думаете, сколько у нас в стране есть "психологов" (беру в кавычки это слово), которые не ответят даже на банальнейший вопрос типа: "А не в амерах ли измеряется сила тока?".

Вы правы в том, что клубок проблем большой и большинству даже очень "высокопоставленных специалистов" не понятно, за какую ниточку имеет смысл тянуть, чтобы распутать этот клубок. Почему не знают? - Потому, что не владеют, увы, ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫМ МЫШЛЕНИЕМ. Нужно тянуть за такую ниточку, которая создает "совместный продукт" - такой, с которым можно работать КОЛЛЕКТИВНО (!). Таким продуктом является банк заданий, в которых есть хотя бы претензия на правильный ответ (так что появляется возможность ПОДСЧИТЫВАТь согласованность экспертов). А куча из индивидуальных отчетов о том, какие проблемы в практической психологии... да, такая куча может появиться, но она, сама по себе, еще не является продуктом, позволяющим распутать клубок. Понятно написал?

Андрей Вадимович Патрушев, психология - НЕ НАУКА??? Вы серьёзно? А не ответите на один вопрос: почему после хирургических операций люди идут к психотерапевту, и только после этого становятся по-настоящему здоровыми? Что, лечение не помогло? Или есть другие причины? И логика опять у вас страдает сильно: значит, если психолог ничем не помог, то это НЕ норма, а если врач ничем не помог, то это норма. А ведь таких случаев, когда врачи партачат, гораздо больше, чем у психологов - вы, видимо, не практикуете и вообще психолог вы или нет? (Шерока Холмса вы зря в пример привели, сколько этой книге лет?) Психологии как науке, всего лишь 100, и вы явно за её развитием не успеваете. Там не собрание РАЗНЫХ моделей и школ, а развитие в рамках ЕДИНОЙ системы и ЕДИНОЙ школы разных направлений терапии. Вы ничего о психологии не знаете, видимо, не очень преподают в Екатеринбрге. И, кстати, госпожа Останина как раз и собиралась избавить эту науку от всякого рода проходимцев и коммерсов. Но нашлись популисты, как это всегда бывает в России. Утопили хорошее начинание, предложили какой-то шлак взамен. Их чтиво даже читать невозможно, настолько безграмотным языком всё написано. Сами себе противоречите: где страдающие люди, там и деньги? Серьёзно? Ну вот я лично работаю в гос. учреждении, и никаких "денег" в вашем понимании, я не вижу. И, тем не менее, от пациентов слышу только слова благодарности. Прежде чем хаять других, неплохо бы на себя в зеркало посмотреть. Хороший совет, правда. Попробуйте, вам поможет. Мы людей спасаем, вытаскиваем из петли, в буквальном смысле этого слова. Вы знаете на сегодняшний день процент страдающих от тревожно-депрессивных, пограничных и личностных расстройств во всех социальных и возрастных группах? Мы делом занимаемся и оказываем РЕАЛЬНУЮ помощь страдающим людям. А чем заняты вы???...

Александр, а разве в "операциональное мышление" не входит понятие "систематизация"? :-) Потом, вы пишите: "Таким продуктом является банк заданий, в которых есть хотя бы претензия на правильный ответ (так что появляется возможность ПОДСЧИТЫВАТь согласованность экспертов). " Но дело-то в том, что "правильных ответов" как раз много - столько, сколько школ и моделей и многие ответы сильно зависят ещё и от контекста....

Светлана Валерьевна, "В огороде бузина, а в Киеве дядька". :-)

, чтобы комментировать

Коллеги! Моя супруга работает психотерапевтом в федеральном институте травматологии и ортопедии, несколько лет назад подготовила работу для аттестации на высшую категорию, кстати, в учреждении целый отдел этим занимается. В назначенное время по инету к ним "вышел" председатель аттестационной комиссии профессор из Иркутска, посмотрел на супругу мою и изрек: "Вы красивая женщина, но высшую категорию я вам не дам" и отключился. Так никто и не понял, что это такое было. А ведь его в председатели комиссии кто-то выбирал и продвигал. Так что все свелось к банальной профанации. И, к сожалению вангую, что честных и правильных очень быстро оттолкают и создадут очередную кормушку для "избранных".

Сочувствую ситуации.

В "цивилизованных" странах такого бы экзаменатора за фразу "Вы красивая женщина" привлекли бы к этической ответственности за сексизм или sexual sexual abuse (engaging in sexual touching or remarks), т.е. за сексуальный абьюз (который заключается как в дотрагивании, так и ремарках).

, чтобы комментировать

Уважаемый Евгений Олегович!

Врачи на категорию сдают два раза в год очно!!! в департаменте здравоохранения комиссии из грамотных практических врачей и руководителей отделений по профилю, например, терапии, неврологии и.т.д.

А за такой пример, который привели Вы, этого "председателя" должны были выгнать поганой метлой не только из аттестационной комиссии (+++

С уважением, Валерий Михайлович.

Уважаемый Валерий Михайлович! Врачи на категорию "сдают" раз в пять лет, это в России так. И в России же кто-то таких вот выбирает-назначает в экзаменаторы. Именно такие люди и определяют что и как у других.

Уважаемый Евгений Олегович!

"Врачи на категорию сдают два раза в год очно!!!", т.у. в мае или декабре . У кого когда кончается 5-петний срок. А срок действия категории 5 лет. Извините, непонятно ранее выразился.

, чтобы комментировать

"Начнем с конца реплики — с вопроса о том, сидит ли экзаменуемый напротив экзаменатора один на один? — Международные стандарты оценки квалификаций серии ISO-1700 категорически НЕ допускают такой ситуации!"

Так и хочется Вас спросить вместе с профессором, доктором психологических наук Юрием Иосифовичем Александровым : " А какой национальности ваш мозг?"( авторская статья проф.Александрова так и называется ). Мы живём в России. И у нас своя, русская культура, образование, наука, а не западная. К чему привёл поворот на Запад, начатый в 1994 в школьном образовании мы уже знаем. А Болонская система в высшем образовании-у нас нет русского инженера. Здесь я использую слово русский как представителя русской культуры, а не национальности. Культурно-исторический подход в психологии (Л.С.Выготский-основоположник) развивается и стал культурно-исторической психологией. А у нас что? Откат на Запад-вестернизация и в психологии. Так потеряем и русского психолога.

, чтобы комментировать

Психологов не нужно сравнивать с врачами. В медицине существуют стандарты, принятые профессиональным сообществом. Есть ли они в психологии, сообщество договорилось? Государство хочет "навести порядок" в психологии? Но ведь это показатель слабости профессионального психологического сообщества, которое само не может этого сделать. Может быть, не торопиться с введением обязательного экзамена, а самому сообществу быть активным в прямом направлении-в сторону сообщества психологов, а не государства и его инструментов принуждения и контроля. Сделать несколько альтернативных экзаменов с добровольным прохождением и репутационной гарантией "качества"? Пусть выживет самый нужный и валидный, а не самый лоббируемый.

Игорь Геннадьевич, здравствуйте. Это очень здравый подход - создать здоровую конкуренцию между разными концепциями и действующими моделями такого экзамена. Только, увы, на создание серьезной модели потребуются значительные силы и средства. Поэтому в лучше случае появятся только 2 конкурирующие модели, а скорее всего, увы, только одна. В худшем случае - не будет ничего, ибо люди, которых пугает само слово "экзамен" пока звучат активнее тех, кто чувствует себя поуверенней и готов попробовать свои силы (тем более, если ничем не рискует).

Хотите Вы лично попробовать себя в роли автора-эксперта? - Тогда записывайтесь на нашу "Зимнюю психометрическую школу" (см. мой "авторский блог А.ГШмелева").

, чтобы комментировать

Нам бы лучше заняться горой нерешенных вопросов более активно и честно. Чуть подзабив на бурно растущую практику, которая несмотря на внешнюю "консультационную технологичность", в большинстве работает либо на уровне шаблонного действия, либо развитой опытом интуиции. Перестать кормиться и начать строить твердый фундамент, направив туда основные силы. Начав с "я не знаю на самом деле, что это, даже если часто это говорю". И, поверьте, ряд большой будет. Начнется он психофизической проблемой. Как-то все позабыли про нее и закопали в "мнениях", из которых сформировали направления психологии. А вот уже от ее решения и психология выстроится иначе, появится понимание что же такое психика...или даже сознание. Есть ли у кого-то сущностные ответы? Может быть, даже найдем мужество дерзко подумать какую роль они играют в мироустройстве и тоже сделать это предметом изучения психологии.

Мне как практическому немедицинскому психотерапевту почему-то кажется, что вопросы, которые Вы ставите - "психофизическая проблема" должен быть отвечен теоретическими и экспериментальными психологами.

А у меня как психотерапевта есть несколько рабочих моделей психики, на базе которых я пытаюсь решать запросы клиентов. И клиенты выбирают из наших бесед то, что для них работает или находят свои пути совладания с обстоятельствами, в которых они оказались.

Я думаю, что тут соотношение как у физика и электрика, медика и кулинара, изобретателя и механика.

Думаю, что не надо усложнять всё до такой степени.

"Суха, мой друг, теория везде, А древо жизни пышно зеленеет!" (Гёте)

, чтобы комментировать

Сомневаюсь, что после окончания с отличием очного специалитета на Кафедре клинической и судебной психологии у Сафуанова Фарита Суфияновича, а также после получения аккредитации медицинского психолога в РНИМУ им. Н.И. Пирогова у меня и, как минимум, у моих сокурсников возникнет необходимость проходить тестирование по системе Шмелёва ))

, чтобы комментировать

Дорога в ад вымощена благими намерениями, кто-то умный сказал. Наука психология или не наука, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Где психологическое исследования чиновников, ярыжек, крючков? Хотите создать очередную бюрократическое ярмо для себя и коллег? Зачем? Посмотрите на результаты бюрократического регулирования здравоохранения и образования. Нравится?

, чтобы комментировать