Начиная с 80-х гг. XX столетия проблема константности зрительного восприятия — относительной независимости видимой величины, формы, удаленности, яркости, цвета объекта от условий экспозиции — включается в сферу интересов психологии социального познания. Складывается неклассическое направление исследований восприятия, предметом которого является внешность человека, несущая инвариантную информацию о состоянии, переживаниях, чертах характера и других модусах психики, несводимую к пространственным или энергетическим свойствам действительности, но образующуюся на их основе. Особенно рельефно это происходит при изучении лица как средства невербальной коммуникации [1; 2; 6; 8; 13; 14]. С точки зрения экологической психологии, лицо человека представляет собой исключительную реальность, которая на всем протяжении жизненного пути при любых обстоятельствах вызывает у нас неподдельный интерес, является предметом постоянного поиска и внимания.

Центральной проблемой экспериментального исследования константности межличностного восприятия выступает взаимоотношение идентификации лица и выраженных в нем эмоциональных состояний. Предложены два подхода к ее решению, сформулированных в рамках когнитивного направления. Согласно «теории двух путей» идентификация личности и распознавание эмоций осуществляются по разным информационным каналам, независимым друг от друга; их самостоятельность образует основу константности восприятия каждого из модусов лица [10; 15]. С точки зрения «модели поздней бифуркации», в начале перцептивного процесса разделенность каналов отсутствует, но возникает на последующих стадиях обработки информации [13; 17]. Последнее означает, что признаки аконстантного и константного восприятия в рамках одного и того же процесса проявляются последовательно. Согласно экспериментам, проведенным ранее, перцептогенез выражений лица происходит не совсем так, как предполагают описанные теории, а взаимодействия процессов идентификации личности и экспрессий лица могут носить сложный, многоуровневый характер [2; 5; 12; 16].

Данная работа посвящена изучению инвариантности / вариативности восприятия личности при изменениях конфигураций лица — пространственной основы зрительного процесса. С точки зрения обсуждаемой темы важными представляются два аспекта: 1) зависимость оценок личности от изменений конфигурационных отношений лица; этот аспект тесно связан с классическими исследованиями общей психологии [9; 21] и 2) связь представлений об индивидуально-психологических особенностях и эмоциональных состояниях человека при восприятии одного и того же выражения лица; этот аспект непосредственно касается неклассического варианта константности [6; 20].

Под конфигурацией лица понимается взаимное расположение его элементов, конституирующее то или иное выражение. Конфигурационные отношения разделяются на глобальные и локальные. Первые соотносятся с пространственной организацией лица в целом, связывая ключевые элементы: глаза, нос, рот, брови и др., вторые — с пространственной организацией самих элементов. На основе глобальной конфигурации складываются и получают развитие общие представления наблюдателя о состоянии и индивидуально-психологических свойствах коммуниканта. Локальные конфигурации специфицируют представление о человеке как индивидуальности.

Одним из первых информационные возможности конфигурационных отношений исследовал Э. Брунсвик [11]. Он демонстрировал наблюдателям схемы лица, составленные из простых геометрических форм, варьируя величину и относительное расположение условного носа, рта и глаз. Испытуемые оценивали вероятные свойства абстрактной, или виртуальной, личности с помощью полярных шкал: хороший — плохой, приятный — неприятный, радостный — печальный, смышленый — несмышленый и др. Выяснилось, что в зависимости от конфигурации «лица» наблюдатели способны воспринимать различные эмоциональные состояния и черты изображенного персонажа. Например, конфигурация, включающая высоко расположенный «рот», широко расставленные «глаза» и короткий «нос», порождает впечатление радости, конфигурация с противоположными признаками — низко расположенным «ртом», суженным расстоянием между «глазами» и длинным «носом» — индуцирует впечатление грусти. Более поздние исследования подтвердили результаты экспериментов Брунсвика [3; 18; 19]. Было доказано, что схематическое лицо наделяется не только экспрессивными, но и атрибутивными характеристиками личности, что позволяет анализировать их соотношение при демонстрации одного и того же изображения. В данном исследовании нас интересовали формы проявления константного и аконстантного восприятия личности при различных конфигурационных отношениях (структурах) реального и схематического лица.

Методика

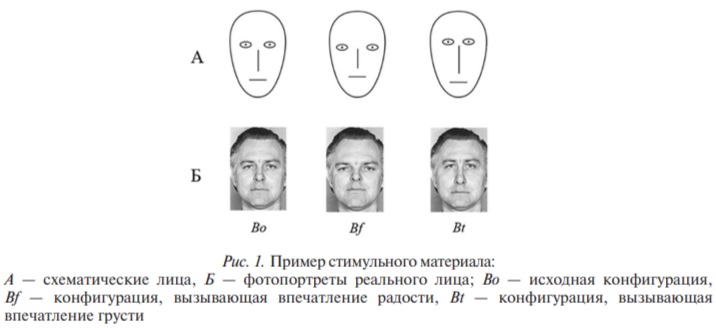

В основу работы положена парадигма Э. Брунсвика, объективирующая устойчивую связь между организацией пространственных отношений лица и впечатлением об эмоциональном состоянии натурщика. Проведены 2 серии экспериментов, имеющие один и тот же дизайн, но отличающиеся друг от друга стимульным материалом. В первой серии наблюдателям демонстрировались фотографии реальных людей, во второй — схематичные изображения лица. Систематически варьировались: расстояние между зрачками глаз, длина носа, высота лба и рта, объединенные в три конфигурационных паттерна — Bo, Bf, Bt. В обеих сериях нормализованное лицо без признаков мимических изменений (Вo) виделось спокойным, при расширении внутренней структуры по горизонтали и ее сужении по вертикали (Вf) казалось радостным, а при ортогональных трансформациях — сужении по горизонтали и расширении по вертикали (Вt) — грустным (рис. 1).

В зависимости от направления конфигурационных трансформаций моделировались экспозиции структуры лица при поворотах головы направо или налево (сжатие по вертикали) либо вверх или вниз (сплющивание относительно горизонтали), что сближало проведенное исследование с классическими работами по константности восприятия геометрических форм при изменениях угла зрения [21]. В серии I испытуемым на ЖК-мониторе в случайном порядке экспонировались фотографии мужских и женских лиц анфас в спокойном состоянии [14] — Bo и их конфигурационные трансформации — Bf и Bt. Преобразования внутренней структуры лица обеспечивались программой Fanta Morf путем варпинга (69%). В серии II экспонировались схема нейтрального лица, составленная из простых геометрических объектов (Bo), и ее конфигурационные трансформации в ортогональных направлениях — Bf и Bt. И в том и в другом случае требовалось оценить индивидуально-психологические свойства натурщиков по 21 шкале методики «Личностный дифференциал» (ЛД). В экспериментах приняло участие 152 человека (25,7 ± 8,9 лет) — студенты московских вузов с нормальным или скорректированным до нормального зрением. Анализировались ответы по каждому из трех конфигурационных паттернов лица и их соотношениям. Полученные данные обрабатывались в среде Python 2.7.6. Использовались непараметрические критерии: χ2 Фридмана, U Манна — Уитни, Т Вилкоксона (подробнее см.: [5; 7]).

Результаты исследования

Согласно полученным данным, значимые различия оценок индивидуально-психологических особенностей натурщиков по фотоизображениям лиц с различными конфигурационными паттернами обнаружены в 11 шкалах (52% всех оценок). Обобщенный образ личности натурщика по естественному выражению лица (Bo) описывается как обаятельный, сильный, добросовестный, открытый, деятельный, решительный, энергичный, уверенный в себе, общительный, честный человек; 73% ответов имеют высокие положительные значения.

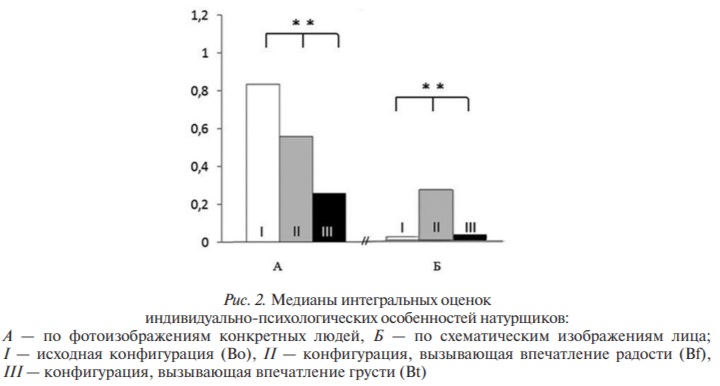

Введение конфигурационных трансформаций на четверть (23%) смещает ответы наблюдателей в сторону отрицательного полюса. Наибольшие изменения вызваны сжатием лица по вертикали (Bt), порождающим впечатление грусти (рис. 2, А). Зарегистрирована устойчивая инверсия ответов по шкале обаятельный — непривлекательный. Согласно отчетам испытуемых, независимо от конфигурационных трансформаций, лицо на фотографии соотносится с одним и тем же человеком.

Значимые различия в оценках индивидуально-психологических особенностей схематических лиц обнаружены в 19 шкалах ЛД (свыше 90% всех оценок). Характеристики личности виртуального натурщика, представляемые по исходной схеме лица (Bo), имеют широкий разнонаправленный разброс значений. Хотя количество условно отрицательных оценок почти в 2 раза больше, медианные значения позитивных ответов преобладают; базовый уровень совокупных значений близок к нулю.

Конфигурационные трансформации содержательно меняют образ виртуальной личности (рис. 2, Б). Около 90% изменений связано со схемой, вызывающей впечатление радости (Bf). В 8 шкалах из 19 происходит смена модальности черт и/или достигаются наивысшие оценки. Возникает представление о какой-то другой личности, нежели той, которую презентирует нейтральное схематическое лицо. При трансформации лица по типу грусти (Bt) радикальных изменений не происходит. Медианы интегративных оценок Bo и Bt практически совпадают.

Обсуждение результатов

Наиболее общий результат исследований состоит в том, что разным конфигурациям одного и того же лица соответствуют разные представления наблюдателей об эмоциональном состоянии и об индивидуально-психологических особенностях натурщика. Это касается восприятия как реальных лиц, так и их абстрактных аналогов, построенных на одних и тех же конфигурационных отношениях. Мы нашли, что схематические изображения в большей степени открыты восприятию конфигурационных изменений, чем фотографии реальных лиц. Бедность графического содержания схематического лица оборачивается ростом числа ассоциативных рядов, а полнота и упорядоченность фотографий — минимизацией воспринимаемых качеств натурщика.

Своеобразие представлений наблюдателя о схематическом лице (Bo) проявляется в сбалансированности условно положительных и отрицательных ответов и близости медианных оценок к нулевому уровню. Представления о реальном натурщике (Вo) более избирательны и компактны, содержат в основном положительные оценки (92%), причем с высокими баллами (базовый уровень стремится к 1). В первом случае совокупность ответов указывает на неопределенность личности натурщика, во втором подчеркивает конкретность ее содержания, которая раскрывается в деталях фотоизображения.

Различия в оценках личности отражают разные стартовые позиции и направления содержательного развития образа натурщика. В зависимости от вида изображения конфигурационные трансформации лица инициируют встречные тенденции: абстрактные схемы приобретают содержательную определенность, тогда как воспринимаемые фотографии ее теряют. В одном случае рождается образ конкретной личности, в другом обнаруживается новый узел черт в пределах уже определенной индивидуальности.

Сравнивая распределения оценок реальных и абстрактных натурщиков (см. рис. 2), нельзя не заметить, что при одних и тех же глобальных конфигурациях лица они различаются не только формой изменений, но и уровнем базовых значений. Это означает, что конфигурационные эффекты, слабовыраженные при экспозиции схем, при экспозиции реальных лиц многократно усиливаются. Обнаруживается конструктивная роль локальных конфигураций лица.

Несмотря на различия, одни и те же изменения приводят к сходным результатам.

- Метрически одинаковые конфигурационные трансформации Bt и Bf вызывают асимметричные по величине оценки индивидуально-психологических качеств натурщиков: воспринимаемые изменения Bf превышают Bt.

- Влияние конфигурационных трансформаций разной направленности на оценку личностных черт поляризовано. Bf вызывает впечатление радости и чаще ассоциируется с положительными полюсами шкал, Bt — впечатление грусти, чаще связываемое с отрицательными полюсами. В зависимости от направления сжатия одного и того же лица порождаются конкурентные представления о личности натурщика.

- Основанием для выделения и дифференцировки значимо различных индивидуально-психологических особенностей становятся впечатления о состоянии натурщика. Восприятие личностных черт опосредуется восприятием состояний. Одна и та же конфигурация лица в системе категорий базовых эмоций распознается как радость или грусть, в системе категорий индивидуальности — как различные объединения личностных черт.

Зависимость восприятия конфигурационных трансформаций от вида изображенного лица операционализируется в феноменах инверсии привлекательности лица на фотографии и удвоения личности виртуального натурщика.

Особую роль в визуальных оценках личности играет симпатия / антипатия наблюдателя к персонажу, изображенному на фотографиях. Исходная оценка натурщика как симпатичного, привлекательного (Bo) с введением конфигурационных трансформаций более чем в 80% случаев меняется на противоположную. Эффект удвоения характеризует исходный и промежуточный этапы развития представлений о виртуальной личности. Возникающие на основе Bt впечатления грусти и соответствующая им констелляция черт не выходят за пределы колебаний значений индивидуально-психологических особенностей неопределенной, или аморфной, личности, соответствующей нейтральному состоянию лица. Bf порождает впечатление радости, на основе которого складывается констелляция черт с выраженной позитивной направленностью, т.е. альтернативное представление о виртуальной личности.

Результаты экспериментальных исследований позволяют непосредственно обратиться к вопросам природы и механизмов константности межличностного восприятия. Что же меняется, а что остается неизменным в оценках личности человека при искусственном варьировании конфигурационных отношений лица?

Нельзя не видеть, что в анализируемой ситуации фигурируют несколько аспектов, или измерений константности. Во-первых, инвариантность, связанная с изменением ракурса экспозиции лица (его наклона либо поворота) и соответственно с проксимальной стимуляцией — сплющиванием изображения относительно горизонтали / сжатием по вертикали. Во-вторых, независимость идентификации личности натурщика от эмоциональных экспрессий его лица и ее нарушения. В-третьих, сохранность психологического содержания разных видов изображения лица (схема / портрет), опирающихся на одни и те же конфигурационные отношения. Феномен константности многомерен. В каждом из измерений возможно присутствие как константности, так и аконстантности, которые принимают соответствующие формы.

Мы нашли, что при любом изображении лица варьирование проксимальной стимуляции (Bf и Bt) меняет впечатление об эмоциональном состоянии, воспринимается аконстантно. В этой же ситуации представление о личности натурщика остается неизменным, константным либо полностью (фотопортрет), либо частично (схема). В последнем случае о константности можно говорить весьма условно, поскольку исходное представление о личности виртуального натурщика является неопределенным, а впечатление о конкретной личности порождается лишь одним из конфигурационных паттернов — тем, который связан с впечатлениями радости. Асимметричность воздействия конфигурационных паттернов, общая для разных изображений лица, проявляется в тенденциях сильного (радость) либо слабого (грусть) нарушения константности. Процесс межличностного восприятия имеет смешанную, константно-аконстантную, природу. Эта характеристика подчеркивается наличием еще одного, парциального, типа константного восприятия, который соотносится не столько с личностью натурщика в целом, сколько с его отдельными чертами, в нашем случае — с привлекательностью реального лица и ее потерей (проявлением аконстантности) при варьировании проксимальной стимуляции. Речь идет о доминантных, наиболее важных для оценки проявлениях личности. Обнаруживается иерархия константно-аконстантных процессов, которая требует самостоятельного исследования.

Оценки эмоций и черт по одному и тому же выражению лица относятся к разным модусам репрезентации личности натурщика. Так или иначе они включаются друг в друга, одно опосредует другое. Эти отношения не являются жесткими. В определенных границах допустимы изменения восприятия эмоций без изменений оценок личности (константное восприятие личности), так же как и изменения восприятия черт при одних и тех же оценках экспрессий (константность восприятия состояния.) Зональное строение феноменов константности предполагает, что в зависимости от многочисленных условий восприятия (модальность, интенсивность, продолжительность экспрессий, особенности морфотипа лица, пола, возраста, расовой принадлежности, отношения наблюдателя к натурщику, самому себе и др.) оценка модусов личности воспринимаемого будет меняться от абсолютной константности (параллельного течения процессов) через ее переходные формы к аконстантности, т. е. к прямой зависимости идентификации лица от его состояния, и наоборот. Очевидно, что зональные границы носят функциональный характер, варьируя от наблюдателя к наблюдателю, от одной ситуации к другой, от фактора к фактору; существенную роль в межличностных оценках играют контекст и время. Отталкиваясь от параметров проксимальной стимуляции, можно ожидать выхода оценок за пределы константно-аконстантных отношений: проявления феноменов сверхконстантности и сверхаконстантности, подобных тем, которые описаны в общепсихологических исследованиях восприятия [9; 21].

Основой инвариантного восприятия личности реальных и виртуальных натурщиков является сходство конфигурационных отношений лица. Проявления константности зависят от вида его изображений (схема / фотопортрет). С изменением конфигурационных отношений и, соответственно, проксимальной стимуляции при экспозиции фотопортретов константность сохраняется, при экспозиции схем выдерживается только для конфигураций, порождающих впечатление радости. Так как исходные представления о натурщике отражают альтернативность стартовых позиций и разные направления возможного развития (реконструкции), с введением конфигурационных трансформаций образ личности, складывающийся на основе схем, наполняется конкретным содержанием, приобретает определенность и связанную с ней относительную константность; образ личности, формирующийся на основе реального лица, обнаруживает новые черты, «расшатывающие» исходный конструкт и усиливающие его неопределенность (относительная аконстантность восприятия). Фиксируется еще одно измерение константности межличностного восприятия — относительная независимость от направления и стадий ментальной реконструкции личности.

Заключение

Представление о личности возникает при восприятии не только фотографии, но и схемы лица, составленной из простых геометрических объектов. Хотя эти представления идентифицируются с разными людьми, а при демонстрации схематических изображений — с виртуальными натурщиками, благодаря сходству конфигурационных отношений воспринимаемые индивидуально-психологические особенности во многом совпадают. В условиях конфигурационных трансформаций имеют место поляризация и асимметрия значений выполненных оценок. Сплющенная вдоль горизонтали структура лица производит впечатление радости и чаще ассоциируется с положительными полюсами шкал, сжатое вдоль вертикали порождает впечатление грусти и более частые ассоциации с отрицательными полюсами. Воспринимаемая констелляция черт опосредуется восприятием индуцированных состояний. С точки зрения полученных результатов, феномен константности межличностного восприятия не является простым и узкоограниченным. Он характеризуется многомерностью, динамизмом, способен к развитию, имеет двойственную (константно-аконстантную) природу, иерархическую структуру, зональное строение, зависит от вида экспозиции лица, его конфигурации и других обстоятельств. Это системное свойство межличностного восприятия, позволяющее человеку гибко ориентироваться и действовать в экологически и социально валидной среде.

Литература

- Ананьева, К.И. Лицо человека в науке, искусстве и практике: кол. монография / К.И. Ананьева, В.А. Барабанщиков, А.А. Демидов. — М.: Когито-центр, 2015

- Барабанщиков, В.А. Восприятие выражений лица / В.А. Барабанщиков. — М.: Ин-т психологии РАН, 2009.

- Барабанщиков, В.А. Конфигурационные признаки экспрессий спокойного лица / В.А. Барабанщиков, Е.Г. Хозе // Эксперимент. психология. — 2012. — Т. 5, № 1. — С. 45—68.

- Барабанщиков, В.А. Динамика восприятия выражений лица / В.А. Барабанщиков. — М.: Когнито-Центр, 2016.

- Барабанщиков, В.А. Визуальная оценка личности незнакомого человека по фотоизображению его лица и самооценка воспринимающего / В.А. Барабанщиков, И.И. Беспрозванная // Лицо человека: познание, общение, деятельность / отв. ред. К.И. Ананьева, В.А. Барабанщиков, А.А. Демидов. — М., 2019. — С. 297—318.

- Барабанщиков, В.А. Восприятие модусов выражения лица: инвариантность и вариативность / В.А. Барабанщиков // Психология восприятия сегодня: парадигмы, теории, эмпирика: сб. науч. ст. / под ред. Г.В. Шуковой, В.И. Панова. — М., 2019. — С. 94—102.

- Барабанщиков, В.А. Следы личности на схематическом изображении лица / В.А. Барабанщиков, И.И. Беспрозванная // Эксперимент. психология. — 2019. — Т. 12, № 2. — С. 16—34.

- Когнитивные механизмы невербальной коммуникации / К.И. Ананьева [и др.]; отв. ред. В.А. Барабанщиков. — М.: Когито-Центр, 2017.

- Миракян, А.И. Контуры трансцендентной психологии / А.И. Миракян. — М.: Ин-т психологии РАН, 2004. — Кн. 2.

- Bruce, V. Understanding face recognition / V. Bruce, A. Young // British Journal of Psychology. — 1986. — Vol. 77. — P. 305—327. — doi:10.1111/j.2044-8295.1986.tb02199.x

- Brunswik, E. Perception and the representative design of psychological experiments / E. Brunswik. — Berkeley: University of California Press, 1956.

- Burton, A. M. Why has research in face recognition progressed so slowly? : The importance of variability / A. M. Burton // Quarterly Journal of Experimental Psychology. — 2013. — Vol. 66. — P. 1467—1485. — doi:10.1080/17470218.2013.800125

- Calder, A. Does facial identity and facial expression recognition involve separate visual routes? / A. Calder // Oxford handbook of face perception / ed. by A. J. Calder [et al.]. — Oxford, England, 2011. — P. 427—448. — doi:10.1093/oxfordhb/9780199559053.013.0022

- Ekman, P. Pictures of facial affect / P. Ekman, W. Friesen. — Palo Alto, CA: Consulting Psychologists’ Press, 1976.

- Haxby, J. V. The distributed human neural system for face perception / J.V. Haxby, E.A.Hoffman, M. I. Gobbini // Trends in Cognitive Sciences. — 2000. — Vol. 4. — P. 223—233. — doi:10.1016/s1364- 6613(00)01482-0 16.

- Kaufmann, J. M. Expression influences the recognition of familiar faces / J. M. Kaufmann, S. R. Schweinberger // Perception. — 2004. — Vol. 33. — P. 399—408. — doi:10.1068/p5083

- Levy, Y. Interactive processes in matching identity and expressions of unfamiliar faces: Evidence for mutual facilitation effects / Y. Levy, S. Bentin // Perception. — 2008. — Vol. 37. — P. 915—930. — doi:10.1068/p5925

- Neth, D. Emotion perception in emotionless face images suggests a norm-based representation / D. Neth, A. M. Martinez // J. of Vision. — 2009. — Vol. 9. — P. 1—11. — doi:10.1167/9.1.5

- Neth, D. A computational shape-based model of anger and sadness justifies a configural representation of faces / D. Neth, A. M. Martinez // Vision Research. — 2010. — Vol. 50, № 17. — P. 1693—1711. — doi:10.1016/j.visres.2010.05.024

- Redfern, A. S. Expression Dependence in the Perception of Facial Identity / A. S. Redfern, C. P. Benton // I-Perception. — 2017. — Vol. 8. — P. 3—15. — doi:10.1177/2041669517710663

- Stability and constancy in visual perception / ed. by W. Epstein. — N.Y., 1997.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №19-013-00557А.

Источник: Барабанщиков В.А. Константность восприятия экологически валидных структур // Мир психологии. 2020. №2(102). С. 164–173. DOI: 10.51944/2073-8528_2020_2_164

Фото: МГППУ

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать