Как известно, изучение движений человека представляет большой интерес для самых разных областей знаний: физиологии, психофизиологии, психиатрии, невропатологии, педагогики, психологии и других. В моторной организации человека, в его поведении отражается целостная характеристика его как индивида, личности, субъекта деятельности, индивидуальности. Моторная активность представляет значимые проявления особенностей психодинамики, темперамента, характера. Если говорить о графических движениях человека, то они характеризуются наиболее высоким уровнем регуляции со стороны центральной нервной системы. В предисловии к русскому переводу книги «Графическая методика исследования личности» Е. Мира-и-Лопеса, автора методики миокинетической психодиагностики (МКП), редактор Н.А. Грищенко отмечает: «…на протяжении всего прошлого столетия графические тесты (проективные, интеллектуальные, пиктографические, графологические и другие) играли большую роль в изучении целостной психологической организации человека. Этому способствовали серьезные исследования по выявлению взаимосвязи результатов выполнения графических тестов с особенностями развития интеллекта, речи, характера, особенностями личности и субъекта деятельности. Среди многочисленных графических тестов тест миокинетической диагностики имеет особое значение… Уникальность методики Е. Мира-и-Лопеса, заключающаяся в выявлении соотношения темпераментных установок и поведенческих реакций личности на основе изучения пространственно-временной организации графических движений…» [14, с. 5].

Сам автор методики МКП так определяет принцип миокинезии: «… любая психическая деятельность, с объективной точки зрения, есть последовательность действий, каждое из которых поддерживается соответствующей установкой; любое изменение в поведении требует изменения паттерна мускульного напряжения и, таким образом, всякий раз изменяет «формулу равновесия». Иными словами, психическая неуравновешенность и неуравновешенность миокинетическая — это две стороны одного и того же индивидуального процесса и, следовательно, видя одно, можно смело делать вывод о наличии другого. Изменения в уровне психического напряжения должны отражаться на уровне напряжения мышц (выделено автором — А.Д.) при условии исключения сознательной корректировки последнего самим субъектом» [14, с. 13]. Мы тезисно отметили методику МКП в силу того, что, во-первых, автор использовал ее для изучения человека не только в норме, но также и в различных патологических состояниях, в частности, изучал несколько форм проявления шизофрении. Во-вторых, методика МКП, по сути, близка к предложенному нами способу оценки предрасположенности индивидов к психотическим расстройствам шизофренического спектра. К сожалению, в указанной книге Мира-и-Лопеса в разделе, посвященном миокинетической диагностике шизофрении, нет данных о связи этого заболевания с точностью оценки испытуемыми пространственных отрезков. К недостаткам методики МКП также можно отнести ее громоздкость, значительный расходный материал, существенные временные затраты для реализации, трудности внедрения в практику работы с большими контингентами испытуемых, поскольку специфика метода делает затруднительным его перевод в цифровой формат для осуществления диагностики с использованием современных компьютерных и мобильных устройств.

По результатам многолетних экспериментальных исследований русский физиолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины (за 1904 год), академик И.П. Павлов выявил три свойства нервной системы [18]: силу, подвижность, уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Свойство «уравновешенность», характеризующее соотношение нервных процессов, было первым из свойств, выдвинутых Павловым, однако, по мнению профессора Е.П. Ильина, оно до сих пор наименее изучено. Экспериментальные исследования в различных сферах деятельности (учебная, спортивная, профессиональная) позволили Ильину, автору двигательных экспресс-методик для измерения свойств нервной системы человека (далее — СНС), выделить два новых вида баланса: «внешний» и «внутренний» балансы процессов возбуждения и торможения по их величине [9]. Точка зрения Ильина по проблеме свойства «уравновешенность» отличается от подхода, принятого в научной психофизиологической школе Б.М. Теплова — В.Д. Небылицына, где балансы рассматривались: по силе, динамичности, лабильности, подвижности нервной системы [15; 16]. В одной из своих монографий Е.П. Ильин аргументированно поставил под сомнение такой подход в вопросе о балансах в отношении трех свойств: силы, динамичности, лабильности [10, с. 108–111].

Исходя из другой точки зрения, Ильин предположил, что баланс между величиной возбуждения и торможения выражен по-разному на разных контурах регулирования в центральной нервной системе, что нашло отражение в предложенных им понятиях: баланс «внешний» и баланс «внутренний», где первый характеризует эмоционально-мотивационный уровень регулирования, второй — отражает уровень регуляции, связанный с потребностью в двигательной активности, и характеризует более глубинные процессы в центральной нервной системе [10]. Нетождественность двух балансов следует из фактов, выявленных Ильиным: 1) между балансами нет прямых корреляций (ни положительных, ни отрицательных); 2) у «внешнего» и «внутреннего» балансов имеются свои специфичные проявления в особенностях поведения и деятельности индивидов, что находит отражение в частоте встречаемости типологических особенностей проявления этих свойств у представителей различных видов спорта и профессиий; 3) при некоторых состояниях человека (монотонии, психическом пресыщении) сдвиги по этим балансам бывают разнонаправленными (реципрокные отношения), то есть сдвигу «внешнего» баланса в сторону возбуждения соответствует сдвиг «внутреннего» баланса в сторону торможения, а сдвигу «внешнего» баланса в сторону торможения соответствует сдвиг «внутреннего» баланса в сторону возбуждения. Известно, что «реципрокность» (лат. reciprocus — возвращающийся, обратный, взаимный) — один из физиологических механизмов координации деятельности нервных центров, обеспечивающий взаимное, противоположно направленное регулирующее влияние на функции органов и тканей. По мнению Е.П. Ильина, такой характер «сдвига» балансов связан с механизмами саморегуляции уровня активации в центральной нервной системе, «переливанием» активности из одного уровня регуляции в другой; в двух видах баланса проявляют себя две системы активации: ретикулярная формация и гипоталамус. Какое соотношение между возбуждением и торможением проявится у данного человека, зависит от его типа реагирования на ситуацию: у одних типичной является возбудительная реакция, у других — тормозная, у третьих возникает индифферентная реакция и проявляется базовое соотношение между возбуждением и торможением — их уравновешенность. Отметим, что в экспериментальных исследованиях было установлено, что если измерять балансы у испытуемого в состоянии спокойного бодрствования, то константность данной типологии для этого субъекта будет отчетливой. Коэффициенты константности «внешнего» баланса в абсолютном большинстве случаев были достоверны на уровне 0,01 в пределах 0.42–0,66. «Внутренний» баланс также проявляет большую стабильность: коэффициенты корреляции между повторными испытаниями в большинстве случаев достигали величин 0,46–0,52 и даже 0,81 при уровне достоверности от 0,05 до 0,001 [10, с. 392].

Отмеченный выше факт, что «внешний» и «внутренний» балансы имеют свои специфичные проявления в особенностях поведения и деятельности у представителей различных видов спорта и профессий, нашел подтверждение и в наших более поздних исследованиях [2; 3; 6]. Наши исследования проявлений СНС, в отличие от проведенных представителями научной психофизиологической школы Е.П. Ильина в 70-х и 80-х годах прошлого века, осуществлялись с использованием авторского программно-аппаратного комплекса, что позволило проводить измерения и обработку результатов в полевых условиях, в автоматическом режиме и заметно увеличить выборки испытуемых в широком возрастном диапазоне (6 лет и старше) [6]. Переход на цифровой формат стал возможным после того, как нами была применена «оцифровка» для обозначения высокой, средней или низкой выраженности каждого из пяти СНС, измеряемых двигательными методиками Ильина [3]. Например, для рассматриваемых здесь «внешнего» и «внутреннего» балансов оцифровка будет такой: 1 — преобладает возбуждение, 2 — уравновешенность, 3 — преобладает торможение. Было условно принято, что в двузначном цифровом коде первое число характеризует выраженность «внешнего» баланса, второе — выраженность «внутреннего», и таким образом, в коде возможны следующие сочетания выраженностей балансов: 11, 21, 31, 32, 33, 23, 13, 12, 22.

Инновационный способ оценки предрасположенности к психотическим расстройствам шизофренического спектра на основе измерения баланса нервных процессов

Раннее выявление индивидов, предрасположенных к психотическим расстройствам шизофренического спектра, а также экспресс-оценка эффективности лечения пациентов с установленным диагнозом позволит значительно сократить затраты на их содержание и лечение в стационарах. Этому будут способствовать превентивные профилактические мероприятия по предупреждению и купированию стресс-факторов, способных запустить процесс перехода от стадий предрасположенности — к болезненным и хроническим ее формам. Современные инструментальные методы с достаточной точностью позволяют определить, какая именно форма заболевания у пациента. Эти методы направлены на дифференциальную диагностику нозологий в рамках расстройств шизофренического спектра и могут использоваться специалистами для тех случаев, когда неблагоприятные поведенческие признаки заболевания уже обозначены через внешние формы поведения и должны быть уточнены методами, признанными в психиатрии. Однако зачастую эти и другие признаки не имеют внешних проявлений, и тогда диагностика заболевания значительно усложняется. Кроме того, известные инструментальные методы диагностики сложны, требуют значительных временных и финансовых затрат, поэтому их применение не представляется экономически целесообразным для превентивного выявления предрасположенности индивидов к психотическим расстройствам, особенно когда диагностику необходимо осуществить оперативно, на больших контингентах испытуемых и в широком возрастном диапазоне. Особое значение превентивная оценка предрасположенности к психотическим расстройствам приобретает при отборе кандидатов или допуске специалистов на рабочее место в сложных профессиях (например, летный состав, авиадиспетчеры и диспетчеры железнодорожного транспорта, операторы энергосистем, военные специальности, опасные производства), где ошибки в принятии ответственных решений могут привести к катастрофическим последствиям. Для разрешения отмеченных трудностей и был предложен «Способ оценки предрасположенности индивидов к психотическим расстройствам шизофренического спектра на основе баланса нервных процессов по их величине» [8].

Известно исследование Н.Ю. Оганесян «Танцевальная терапия в реабилитации психотических расстройств» [17], где в соответствии с целью исследования была поставлена задача оценить динамику психоэмоциональных и телесных проявлений у пациентов в процессе танцевальной терапии. Для решения этой задачи было обследовано две группы пациентов реабилитационного отделения в психиатрическом стационаре. Общее количеств респондентов составило 120 человек. В основную группу (группа 1) вошло 90 человек, которые принимали участие в групповой танцевальной терапии. В контрольную группу (группа 2) были включены пациенты (всего — 30 человек) того же отделения, которые не проходили танцевальную терапию. Верификацию диагноза осуществляли специалисты с медицинским образованием. Из 120 пациентов 76 человек имели диагноз F-20 — шизофрения, 10 человек — F-3 (расстройства настроения, аффективные расстройства), 29 человек — F-23 (острые транзиторные психотические расстройства), 5 человек — F-23,9 (острое и преходящее психотическое расстройство, не уточнённое). В исследовании Оганесян приняли участие 29 мужчин и 91 женщина. Возраст пациентов распределился следующим образом: моложе 20 лет — 9 человек; 20–З0 лет — 45 человек, 30–40 лет — 26 человек; 40–50 лет — 28 человек, 50–60 лет — 9 человек, старше 60 лет — 3 человека. Средний возраст испытуемых составил 35 лет. Все пациенты перед началом танцевальной терапии прошли комплексное клинико-психиатрическое обследование, диагноз был выписан из истории болезни с разрешением лечащих врачей. В исследовании отмечается, что основная и контрольная группы не получали других видов психотерапии на момент исследования. Предметом исследования было: изменение сенсомоторных, эмоционально-личностных (психоэмоциональных), коммуникативных и других составляющих личности пациентов с психотическими расстройствами под воздействием танцевальной терапии. В соответствии с поставленной задачей автором исследования была создана программа краткосрочной танцевальной терапии, продолжительность которой определялась условиями работы в психиатрическом стационаре. Длительность курса терапии составила 10 сессий по 1,5–2 часа два раза в неделю, где после каждого занятия танцами пациенты также участвовали в сеансах медитации. Для решения задач исследования Н.Ю. Оганесян использовала целый ряд психологических методов и методик, среди которых также применялась двигательная методика Е.П. Ильина (ее графический вариант, основанный на оценке воспроизведения отрезков) для измерения свойства «внешний» баланс нервных процессов по их величине [9; 10].

Измерение «внешнего» баланса двигательной методикой Е.П. Ильина предполагает выполнение испытуемым (с закрытыми глазами) пятикратного вычерчивания задаваемых отрезков с последующими попытками их точного воспроизведения. Задаются короткие (15–20 миллиметров) и длинные отрезки (45–60 мм). Если и на коротких, и на длинных отрезках у испытуемого наблюдаются превышения, то следует вывод — «преобладает возбуждение», если везде преуменьшения, то — «преобладает торможение». В случаях, когда на малых отрезках — превышения, а на длинных — их преуменьшения, то это свидетельствует об уравновешенности неравных процессов.

Результаты исследования Н.Ю. Оганесян о влиянии танцевальной терапии на психофизиологическое состояние пациентов двух групп: общей (группа 1 — в программу реабилитации входили танцевально-терапевтические сессии) и экспериментальной (группа 2 — без танцевальной терапии) — представлены в таблице 1 [17, с. 112].

В таблице 1 приведены средние значения показателей «внешнего» баланса до и после лечения, а также величины их изменений. Отметим, что, в соответствии с требованиями двигательной методики Ильина, показатели величин недоводов до и после лечения в таблице 1 определяются как суммы недоводов по пяти движениям на малых и по пяти движениям на больших амплитудах (более правильно было бы говорить об отрезках, результаты их измерений — в миллиметрах, однако в своей работе Н.Ю. Оганесян использует термин «амплитуда»). Данные таблицы 1 показывают, что в обеих группах на малых и больших амплитудах имеет место заметное преобладание недоводов, а это свидетельствует о значительном преобладании у всех 120 пациентов, как до, так и после курса лечения, процессов торможения над процессами возбуждения по их величине. Сравнение двух групп по показателям недоводов на малых и больших амплитудах позволили Оганесян сделать вывод об эффективности танцевальной терапии в улучшении состояния пациентов с диагнозом «психотические расстройства шизофренического спектра». Отметим, что аналогичные выводы были сделаны также по результатам анализа других методов и методик, использованных в данном исследовании. Например, автором было отмечено, что «... среднее значение как на малой, так и на большой амплитудах статистически достоверно существенно снизилось в группе 1 и несколько поднялось в группе 2 (р=0,001), что свидетельствует о тенденции к гармонизации внешнего баланса в основной группе (вероятно, как результат танцевальной терапии) и об обратной данной тенденции в группе 2, пациенты которой получал только традиционное лечение» [17, с. 112].

В исследовании Н.Ю. Оганесян было подчеркнуто, что «в результате применения танцевальной терапии у психотических пациентов улучшаются моторные функции, пространственное воображение, повышается самооценка, снижается тревога, улучшается концентрация внимания на телесном уровне, улучшаются коммуникативные способности, усиливается эмоционально-телесное самовыражение» [17, с 170]. Здесь важно отметить, что как до, так и после танцевальной терапии ни у одного из пациентов в группах 1 и 2 в исследовании Оганесян не было отмечено ни одного случая, когда бы тот или иной пациент характеризовался по свойству «внешний» баланс как «уравновешенный» и тем более как «преобладает возбуждение над торможением». Это является существенным фактом в аспекте обоснования заявленного нами способа оценки предрасположенности индивидов к психотическим расстройствам шизофренического спектра.

Для наших целей введем понятие «интегральный показатель» (обозначим его как N) и обратим внимание, что в таблице 1 он складывается из двух сумм: 1) недоводы на малых и 2) недоводы на больших амплитудах. В группе 1, как до начала, так и по окончании танцевальной терапии, значения N составили, соответственно, 38,2+73,9=112,1 и 15,6+29,0=44,6, где средний разброс показателей N был, соответственно, — 6,8 и 4,2. В группе 2, не проходившей танцевальную терапию, интегральные показатели недоводов до и после лечения составили, соответственно, 36,7+69,5=106,2 и 41,3+72,5=113,8, а разброс показателей N составил, соответственно, — 8,5 и 7,5. Выделенные интегральные показатели недоводов для групп 1 и 2 также будут представлены ниже в таблице 2.

Для обоснования способа важно акцентировать внимание на главных фактах, полученных в экспериментальном исследовании Н.Ю. Оганесян:

- все 120 пациентов с психотическими расстройствами шизофренического спектра, проходивших лечение в реабилитационном отделении в психиатрическом стационаре и принимавших участие в экспериментах, стабильно характеризовались преобладанием процессов торможения над процессами возбуждения по свойству «внешний» баланс, измеренному двигательной методикой Е.П. Ильина;

- за весь период исследования не было ни одного случая, когда бы свойство «внешний» баланс у того или иного пациента характеризовалось типологической особенностью «уравновешенность» по свойству «внешний» баланс и тем более «преобладанием возбуждения над торможением»;

- интегральный показатель N, характеризующий степень преобладания процессов торможения над процессами возбуждения, в группе 1 пациентов, получавших танцевальную терапию, имел значение до начала терапии — 112,1±6,8 и после терапии — 44,6±4,2. В группе пациентов, не получивших танцевальную терапию, интегральный показатель N как степень преобладания торможения над возбуждением составлял, соответственно, 106,2±8,5 и 113,8±7,5 за тот же период лечения в стационаре;

- снижение интегрального показателя N в процессе лечения пациентов с психотическими расстройствами шизофренического спектра может использоваться как маркер эффективности применяемых методов терапии (в пункте 3 в группе 1 до танцевальной терапии N=112,1±6,8, после — N=44,6±4,2 (все значения N — в миллиметрах).

Известны результаты экспериментальных исследований, проведенных нами в нескольких возрастных группах: учащиеся общеобразовательной школы (с 1 по 11 классы, выборка — 1595 человек), студенты разных факультетов университета (выборка — 352 чел., средний возраст — 22,3 года), а также представители (выборка — 255 чел.) разных сфер профессиональной деятельности [1; 3; 5]. Общая выборка испытуемых, для которых нам известны показатели «внешнего» баланса нервных процессов, измеренные на основе двигательной методики Ильина, составила 2202 человека. В соответствии с задачами обоснования объективности предложенного способа оценки предрасположенности индивидов к психотическим расстройствам общая выборка была разделена на четыре экспериментальные группы: младшие школьники (1–3 класс, возраст 6–10 лет, выборка — 344 человека); учащиеся средних классов (5–8 классы, 11–14 лет, 861 чел.); учащиеся старших классов (9–11 классы, 15–17 лет, 390 чел.); взрослые испытуемые (старше 18 лет, выборка — 607 чел.). Группа взрослых испытуемых была образована из студентов университета (выборка — 352 чел., средний возраст — 22,3 года) и представителей разных профессий (выборка — 255 чел.).

Как уже отмечалось, двигательные методики Ильина для измерения «внешнего» баланса позволяют выявлять три типологические группы среди испытуемых: 1) процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; 2) торможение преобладает над возбуждением; 3) относительное равновесие процессов возбуждения и торможения по их величине.

Поскольку по результатам исследования Н.Ю. Оганесян нам известно, что все 120 испытуемых с диагнозами «психотическое расстройство шизофренического спектра» характеризовались как до, так и после лечения преобладанием торможения по свойству «внешний» баланс, то в каждой из четырех экспериментальных групп нами были выявлены те испытуемые, у которых свойство «внешний» баланс при измерении двигательной методикой Ильина также характеризовалось как «преобладание процессов торможения». Доля таких испытуемых в каждой из экспериментальных групп составила: младшие школьники — 26,4%; учащиеся средних классов — 27,3%; учащиеся старших классов — 24,5%; взрослые испытуемые — 26,0%. Отсюда следует, что доля испытуемых с «преобладанием процессов торможения» в разновозрастных экспериментальных группах примерно одного порядка.

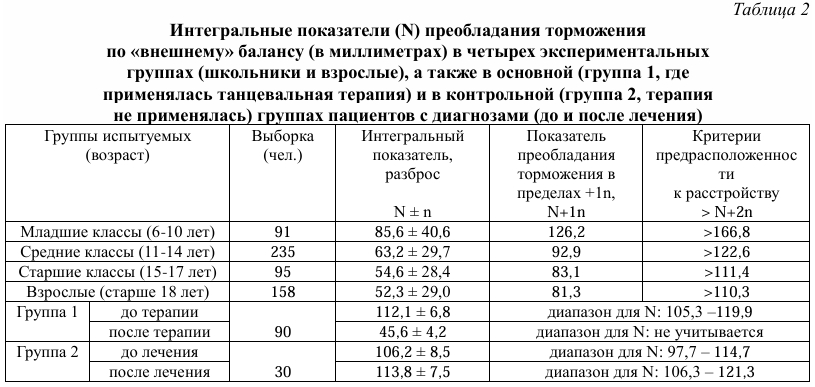

В указанных экспериментальных группах также был определен интегральный показатель (N), характеризующий степень преобладания процессов торможения над процессами возбуждения по свойству «внешний» баланс, а также величина разброса N (стандартное отклонение ±n от среднего). Значения (N±n) для трех групп учащихся общеобразовательных школ (возраст от 6 до 17 лет), для группы взрослых испытуемых (старше 18 лет), а также для пациентов группы 1 (она проходила танцевальную терапию) и группы 2 (лечение без танцевальной терапии) отражены в таблице 2.

Интегральные показатели (N) преобладания торможения по «внешнему» балансу (в миллиметрах) в четырех экспериментальных группах (школьники и взрослые), а также в основной (группа 1, где применялась танцевальная терапия) и в контрольной (группа 2, терапия не применялась) группах пациентов с диагнозами (до и после лечения)

Из таблицы 2 следует, что интегральные показатели (N), складывающиеся из суммы недоводов на пяти малых и суммы недоводов на пяти больших отрезках и характеризующие степень преобладания процессов торможения над процессами возбуждения по свойству «внешний» баланс, в трех группах испытуемых (учащиеся 5–8, 9–11 классов, взрослые) близки по величине. Несколько большие значения этого показателя (85,6) и стандартного отклонения (±n=40,6) в группе «младшие классы» (1–3 классы) относительно других возрастных групп можно объяснить тем, что в возрасте 6–10 лет еще не завершен процесс формирования тонкой моторики. Из таблицы 2 также следует, что в группе 1 до танцевальной терапии N=112,1 и в группе 2 — до лечения N=106,2 и после лечения без танцевальной терапии N=113,8, то есть значения N значительно выше, чем в трех группах учащихся школ и взрослых испытуемых. Существенно и то, что все испытуемые из пяти групп, представленных в таблице 2, характеризуются преобладанием торможения по свойству «внешний» баланс, однако у испытуемых групп 1 и 2 — пациентов стационара с психотическими расстройствами шизофренического спектра преобладание процессов торможения выражено значительно сильнее.

В таблице 2 также показан диапазон изменений показателя N: в группе 1 до лечения он колеблется от 105,3 до 119,9 (диапазон N после лечения здесь не учитывается), а в группе 2 показатель N меняется от 97,7 до 114,7 (до лечения) и от 106,3 до 121,3 (после лечения). Именно к этим диапазонам приближены интегральные показатели с прибавкой в два стандартных отклонения (N+2n) в экспериментальных группах школьников и взрослых. Данный факт позволяет установить критерии для оценки предрасположенности индивидов к психотическим расстройствам шизофренического спектра с учетом возраста, если показатель преобладания торможения по свойству «внешний» баланс будет больше, чем значения N+2n (в миллиметрах):

- для младших школьников (1–3 класс, возраст 6–10 лет) — больше 166,8;

- для учащихся средних классов (5–8 кл., возраст 11–14 лет) — больше 122,6;

- для учащихся старших классов (9–11 кл., возраст 15–17 лет) — больше 111,4;

- для взрослых (старше 18 лет) — 110,3.

Как можно заметить, выявленные нами критерии для старших школьников (возраст 15–17 лет) и для взрослых индивидов (старше 18 лет) практически совпадают, что позволяет принять для этих категорий испытуемых единый критерий: (N+2n) больше 111,4. Таким образом, в таблице 2 представлена дифференцированная шкала критериев оценки предрасположенности индивидов к психотическим расстройствам шизофренического спектра, где учтены их возрастные особенности.

Отметим, что среди общего числа учащихся и взрослых (выборка — 2202 человек), принимавших участие в исследованиях, к категории «предрасположенных к психотическим расстройствам шизофренического спектра» постфактум отнесено 25 человек. Следовательно, частота встречаемости лиц с данным типом расстройств в общей выборке составила 1,1%, что практически совпадает с известными данными для человеческой популяции (0,8–0,9%).

Обсуждение

В таблице 1 отражено снижение интегрального показателя (N) выраженности «внешнего» баланса в группе 1: до танцевальной терапии N=112,1±6,8, после — N=44,6±4,2. Данный факт показывает, что под воздействием танцевальной терапии в данной группе пациентов выраженность процессов торможения по «внешнему» балансу заметно уменьшилась и хотя по-прежнему характеризуется «преобладанием торможения над возбуждением», но уже в пределах среднестатистической «нормы» N=52,3±29,0, которая является характерной для возрастной категории старше 18 лет (см. таблицу 2). При этом, как уже отмечалось, в результате применения танцевальной терапии у психотических пациентов улучшились моторные функции, пространственное воображение, концентрация внимания на телесном уровне, коммуникативные способности, усилилось эмоционально-телесное самовыражение, снизилась тревога, повысилась самооценка. Если попытаться с научных позиций объяснить эффективность танцевальной терапии в реабилитации психотических расстройств шизофренического спектра, то потребуется учесть, что в исследовании Н.Ю. Оганесян не измерялся показатель выраженности свойства «внутренний» баланс, а также необходимо будет обратить внимание на следующее.

Во-первых, на тематический план 10 сессий комплексной танцевальной терапии, проведенной в группе 1 и включающей в себя следующие основные моменты, выполняющие психотерапевтическую функцию [17, с. 76–77].

1. Корригирующая гимнастика, задача которой — подготовить тело к танцу, способствовать снятию мышечных зажимов.

2. Танец, который несет на себе ведущую роль в сессии, раскрывает эмоции и телесную свободу их выражения, актуализирует и усиливает коммуникативные функции, является платформой для катарсического отреагирования внутриличностных проблем пациентов. Функциями невербального катарсиса являются: функция катарсического высвобождения сдерживаемых индивидом эмоций, в том числе социально нежелательных; функция моторно-ритмического высвобождения энергии; функция саморегуляции как результат первых двух.

3. Релаксация, которая имеет функцию аутотренинга, необходимого в танцевальной терапии для усиления отреагирования эмоций в воображении и отдыха после танцевальной части.

4. Рисование образов релаксации с последующим рассказом, которое выполняет психотерапевтическую роль и позволяет вербализовать переживания во время танца и релаксации.

Итак, в пунктах 1–4 ключевыми моментами являются: танец как двигательная активность и релаксация как отдых после танца.

Во-вторых, обратим внимание на факты проявления свойств «внешний» и «внутренний» баланс, выявленные Е.П. Ильиным [10].

5. Наблюдаются изменения «внешнего» баланса, измеренного у испытуемых в состоянии гипноза или сразу после пробуждения ночью в сравнении с дневными показателями в состоянии спокойного бодрствования, где испытуемые как с преобладанием возбуждения, так и с преобладанием торможения по «внешнему» балансу в дневное время суток в состоянии гипноза или сразу после ночного пробуждения характеризовались «уравновешенностью».

6. При снижении двигательной активности человека возрастает степень преобладания возбуждения над торможением по свойству «внутренний» баланс, а при удовлетворении потребности в двигательной активности — внутреннее возбуждение уменьшается.

7. При некоторых состояниях человека (монотонии, психическом пресыщении) сдвиги по свойствам «внешний» и «внутренний» баланс бывают разнонаправленными (реципрокные отношения), то есть сдвигу «внешнего» баланса в сторону возбуждения соответствует сдвиг «внутреннего» баланса в сторону торможения, а сдвигу «внешнего» баланса в сторону торможения соответствует сдвиг «внутреннего» баланса в сторону возбуждения.

Итак, ключевыми моментами в пунктах 5–7 являются: длящиеся сноподобные состояния (сон, гипноз) и повышение двигательной активности индивида обуславливают снижение степени преобладания процессов торможения над возбуждением по свойству «внешний» баланс.

Обобщая отмеченное в пунктах 1–7, можно с позиции обозначенных научных фактов объяснить эффект положительного влияния танцевальной терапии в реабилитации психотических расстройств шизофренического спектра: танец как форма двигательной активности и релаксация как отдых после танца обуславливают заметное снижение степени преобладания процессов торможения над процессами возбуждения, что однозначно приводит к улучшению состояния больного.

Предложенный способ для превентивной оценки предрасположенности индивида к психотическим расстройствам шизофренического спектра на основе измерения баланса нервных процессов: 1) не требует больших временных затрат (не более 5–7 минут на одного испытуемого); 2) применяется без использования каких-либо традиционных для психологии тестовых заданий испытуемому; 3) не зависит от личностных предпочтений и субъективного влияния на результаты диагностики со стороны проводящего обследование; 4) позволяет реализовать индивидуальный подход к назначению антипсихотических препаратов, обеспечивая точность и объективность оценки эффективности лечения на ранних этапах терапии, способствуя своевременному изменению лечебной тактики; 5) может проводиться как врачом-психиатром, так и медицинским психологом без использования дорогостоящего оборудования и расходных материалов.

С учетом того, что двигательная методика Е.П. Ильина для измерения свойств нервной системы уже реализуется на основе мобильных устройств, то нет никаких ограничений по числу индивидов, для которых может осуществляться превентивная оценка предрасположенности к психотическим расстройствам шизофренического спектра в широком возрастном диапазоне.

Список литературы

- Дроздовский, А. К. (2008) Исследование связей свойств нервной системы с психодинамическими характеристиками личности. Диссертация на соискание степени кандидата психологических наук. СПб: РГПУ. 193 c.

- Дроздовский, А. К. (2017) Проявление типологических особенностей свойств нервной системы и психологических типов в образовании, профессиях, спорте и в семье. СПб: Реноме. 299 с.

- Дроздовский, А. К. (2018) Способ определения свойств нервной системы на основе оценки воспроизведения временных интервалов. Патент RU2641974С2. Дата регистрации 23.01.2018. Выдано Роспатентом.

- Дроздовский, А. К. (2018а) Современные возможности и перспективы дифференциальной психофизиологии профессиональной деятельности. Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда, т. 3, № 3, с.132–175. Адрес статьи: http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document388.pdf

- Дроздовский, А. К. (2019) Дифференциальная психофизиология профессиональной деятельности и спорта в век цифровых технологий. СПб: Реноме. 254 с.

- Дроздовский, А. К. (2020) Исследование психофизиологических состояний на основе измерения свойств нервной системы. Институт психологии Российской академии наук. Организационная психология и психология труда. Т. 5. № 1. C. 81-106.

- Дроздовский, А.К. (2020а) Способ оценки предрасположенности к психотическим расстройствам шизофренического спектра на основе измерения баланса нервных процессов по их величине. Роспатент. Заявка на изобретение № 2020117853, 31.05.2020.

- Ильин, Е.П. (1972) Свойство баланса по величине возбуждения и торможения, и методы его изучения (С. 37-57). В кн.: Психофизиологические основы физического воспитания и спорта. Л.: Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена.

- Ильин, Е. П. (2001) Дифференциальная психофизиология. СПб: Питер. 454 с.

- Ильин, Е. П. (2007) Психология и физиология: союз или конфронтация? (исторические очерки): в 2-х т. Челябинск: ВНД. Т. 1. Рефлекторные теории. 328 с.; Т. 2. Философия физиологии. 322 с.

- Ильин, Е. П. (2008) Дифференциальная психология профессиональной деятельности. М.: Питер. 428 с.

- Ильин, Е. П. (2008а) Психология спорта. СПб: Питер. 351 с.

- Мира-и-Лопес Е. (2002) Графическая методика исследования личности. СПб: Речь. 151 с.

- Небылицын, В. Д. (1966) Основные свойства нервной системы человека. М.: Просвещение.

- Небылицын, В. Д. (1990) Избранные психологические труды. М.: Педагогика. 408 с.

- Оганесян, Н. Ю. (2005) Танцевальная терапия в реабилитации психотических расстройств. Диссертация на соискание степени кандидата психологических наук. СПб: РГПУ. 222 c.

- Павлов И. П. (1951) Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Л.: Медгиз.

Источник: Дроздовский А.К. Метод оценки предрасположенности индивида к психотическим расстройствам шизофренического спектра на основе измерения баланса нервных процессов // MEDICUS. 2020. №5(35). С. 32–41.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать