Статья посвящена вопросам, связанным с готовностью подростка к протестному поведению при выражении своей позиции по поводу политических проблем. Подчеркнем, что при формировании гражданской позиции особое значение имеет подростковый возраст. Именно этот период является одним из ключевых с точки зрения становления социальной идентичности и морально-нравственного развития личности. На этом возрастном этапе происходит расширение социальной среды, человек начинает самоопределяться в системе социальных и правовых отношений [1, 2, 5, 11, 12].

Именно сегодня тематика политического протеста в молодежной среде в рамках выражения гражданской позиции приобретает все бóльшую актуальность. Крайне важным представляется вопрос формирования у подростка установок на тот или иной тип протестного поведения. В связи с этим необходим анализ тех форм выражения протеста, которые подростки считают приемлемыми для себя, в которых они могли бы принять участие в случае несогласия с текущей политической ситуацией: участие в массовых акциях, обращения к властям, в суд, СМИ, обсуждение в кругу близких. Отдельного внимания заслуживает вопрос о готовности подростков принять экстремистский способ действий как наиболее жесткую форму протеста против общества или отдельных проявлений существующего порядка [3, 4, 9, 10]. Особую значимость приобретает изучение факторов, обусловливающих склонность подростков к активным формам выражения протеста.

Настоящая статья затрагивает следующие сюжеты, касающиеся протестного поведения: гендерные и возрастные особенности; анализ влияния макротенденций (поколенческие различия и поселенческая специфика); влияние социально-стратификационного статуса семьи; роль школы как института социализации (учебная успешность, статус среди одноклассников); особенности влияния сетевого взаимодействия; влияние социально-психологического благополучия (жизненная успешность, склонность к девиациям). Особое внимание будет уделено влиянию на протестное поведение проявлений агрессии как в виртуальном пространстве (в социальных сетях), так и в реальности (школьный буллинг).

Статья основана на материалах эмпирического исследования, проведенного сотрудниками Центра социологии образования «ИУО РАО» в 2020-2021 гг. В ходе анонимного электронного опроса при помощи специально разработанной анкеты были получены данные от 40 575 учащихся 7-11 классов из школ, расположенных в региональных и районных центрах, малых городах и селах 17 субъектов Российской Федерации. При этом часть формулировок повторяла вопросы предыдущих анкет, что позволило сопоставить полученные данные настоящего опроса с результатами исследований Центра (Института) социологии образования, осуществленных в 1996, 2002, 2005 и 2010 гг. [6–8].

Ключевым для данной статьи является вопрос о наиболее приемлемой для учащихся форме выражения своего политического протеста. Ответы на него будут анализироваться нами относительно влияния широкого круга факторов: демографических, социально-стратификационных, поведенческих.

Все описанные в статье различия статистически значимы на уровне р меньше 0.05.

1. Готовность к выражению протеста: гендерные и возрастные особенности. Распределение ответов подростков о наиболее приемлемой для них форме выражения своего политического протеста приведено в табл. 1.

.jpeg)

Из таблицы видно, что сегодня около половины подростков (45,5%) вообще не имеют желания протестовать. Помимо этого каждый десятый (10,8%) не склонен открыто выражать свое несогласие («ношу протест в себе»). Наиболее же приемлемой для себя формой выражения протеста подростки считают обсуждение политических проблем в кругу близких людей (друзья, семья). Таким образом, микросоциальная среда выступает основной сферой проявления подростком своего критического отношения к политическим вопросам. Подчеркнем, что это гораздо более характерно для девочек.

Следует заметить, что по сравнению с приватными формами выражения протеста (обсуждение в микросоциальной среде) использование институциональных форм выражения своего несогласия по политическим вопросам (обращение в суд, во властные органы, в СМИ) считают для себя возможным относительно немногие. Этот результат, с одной стороны, свидетельствует о недоверии подростка к эффективности подобных форм проявления политической активности, а с другой, — о важности воспитания политической культуры, приемлемых форм политического поведения у современной молодежи.

И наконец, следует обратить специальное внимание на открытые формы проявления протеста. Так, на свою готовность участвовать в массовых протестных акциях указал каждый девятый подросток (11,6%). Подобный факт включенности молодежи школьного возраста необходимо учитывать при проведении подобных мероприятий. Существенно реже подростки готовы участвовать в силовых протестных акциях (гражданское неповиновение, экстремистские действия). И доля готовых к подобным действиям среди мальчиков статистически выше, чем среди девочек.

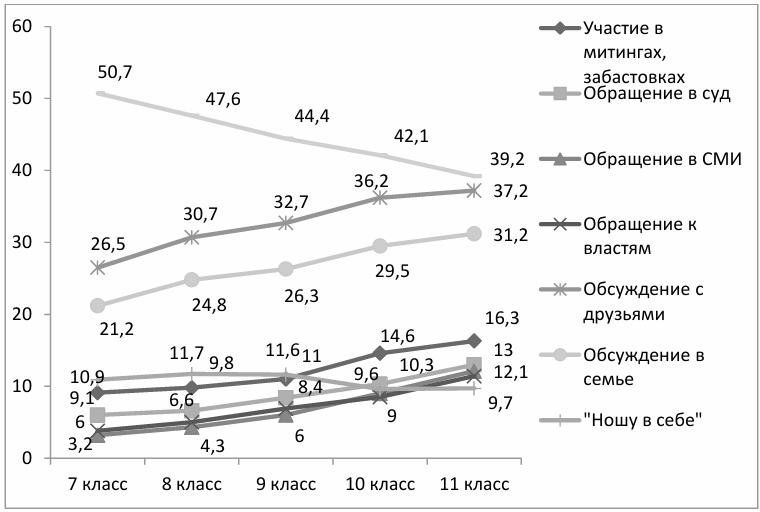

Помимо гендерных различий, особый интерес представляет возрастная динамика ответов (см. рис. 1).

Приведенные на рис. 1 данные свидетельствуют о выраженной тенденции снижения с возрастом среди подростков доли тех, кто не испытывает какого-либо желания к выражению политического протеста. В свою очередь, подобный факт может служить своеобразным индикатором политизации подростковой среды. Причем важно, что от младших к старшим классам возрастает не только число подростков, склонных к критическому обсуждению политических проблем в своем микросоциальном окружении (в семье, с близкими друзьями), но и доля выражающих готовность участвовать как в массовых протестах, так и в других законодательно допустимых формах проявления политической активности (обращение в суд, в СМИ к властным структурам).

2. Готовность к выражению протеста: макротенденции. Здесь мы остановимся на двух моментах. Один из них связан с рассмотрением особенностей влияния поселенческой специфики на склонность подростков к проявлениям политического протеста; другой касается изменений в ответах подростков разных поколений о своем отношении к участию в политическом протесте.

Полученные материалы показывают, что поселенческий фактор играет достаточно заметную роль. Так, сельские школьники существенно чаще, по сравнению с теми, кто проживает в региональных центрах, указывают на то, что у них не возникало желания протестовать по поводу политических проблем (соответственно: 48,3% и 42,2%). В свою очередь, учащиеся из региональных центров более склонны к активному обсуждению политических вопросов в своем микросоциальном окружении как с друзьями (соответственно: 37,2% и 28,4%), так и в семье (соответственно: 30,1% и 22,9%). Добавим, что среди школьников из региональных центров заметно чаще, по сравнению с учащимися из других типов поселений (районные центры, малые города, села), обнаруживается склонность к участию в других формах протестного политического поведения — участие в митингах и забастовках, обращение в суд, к властям, в СМИ.

В принципе полученные данные свидетельствуют о том, что социально-политическая атмосфера жизни регионального центра существенно отличается от других типов поселений и оказывает заметное влияние на политическую социализацию подростков, активизируя формирование у них установок к протестному поведению.

Что касается межпоколенческих различий, то здесь, пожалуй, стоит отметить две отчетливо выраженных тенденции. Первая из них связана с последовательным увеличением доли тех подростков, у которых отсутствует само желание в какой-либо форме выражать свой политический протест. Доля таких по данным наших опросов в 1996 г. составляла 13,5%, в 2005 г. — 24,2%, в 2010 г. — 19,9%, в 2021 г. — 41,8%. Вторая касается явного снижения подростков, готовых проявлять свою протестную активность путем участия в массовых политических мероприятиях (митингах, забастовках) по сравнению с первым десятилетием двухтысячных. В 2005 г. их доля составляла 24,4%, в 2010 г. — 24,8%, а в 2021 г. — 13,6%. Приведенные данные свидетельствуют о явной зависимости отношения к протестным формам поведения в подростковой культуре от общего контекста проявлений протестной политической активности в стране.

3. Готовность к выражению протеста: социально-стратификационный статус семьи. Насколько зависит склонность подростка к проявлениям политического протеста от материального положения семьи и образовательного статуса родителей?

Результаты опроса показывают, что школьники из семей с низким уровнем дохода по сравнению с высокообеспеченными более склонны к участию в массовых протестных мероприятиях (соответственно: 18,4% и 10,6%), гражданскому неповиновению (соответственно: 5,8% и 3,1%) и экстремистским действиям (соответственно: 5,3% и 2,3%). В свою очередь, с увеличением уровня дохода семьи растет и доля тех подростков, кто не испытывает желания протестовать: 34,8% среди низко обеспеченных, 43,9% среди среднеобеспеченных, 49,0% среди высокообеспеченных.

Проведенный анализ показал, что протестная активность связана и с образовательным уровнем семьи подростка. Так, учащиеся из семей с высшим образованием обоих родителей по сравнению с теми, чьи родители имеют среднее образование, более склонны к выражению протеста с помощью обращения в суд (соответственно: 9,8% и 7,2%), к властям (соответственно: 8,0% и 5,3%) или в СМИ (соответственно: 7,7% и 5,2%). Таким образом, высокий уровень образования родителей проявляется в ориентации подростков на выбор законодательно допустимых (не силовых) форм проявления протестной активности. Вместе с тем важно обратить внимание и на то, что подростки из семей с высоким образовательным статусом более склонны выражать свой политический протест в ситуациях микросоциального взаимодействия, обсуждая политические проблемы в семье (соответственно 29,2% и 23,3%) или с друзьями (соответственно 33,6% и 30,4%). Подростки же, родители которых получили среднее образование, чаще отмечают, что желания протестовать у них не возникает (соответственно 47,8% и 44,2%). Это позволяет сделать вывод о влиянии уровня образования семьи не только на политизированность подростка, но и о повышенной критичности микросоциального окружения подростков из высокообразованных страт (и родителей, и сверстников) относительно современных политических реалий.

4. Готовность к выражению протеста: школьный контекст. Школа является важным институтом социализации подростка. В этой связи рассмотрим следующие три аспекта, которые характеризуют социально-психологическое благополучие учащихся в стенах школы относительно их влияния на отношение подростков к протестным формам поведения: успешность в учебной деятельности, самооценка своего статуса в классе, занимаемая позиция в ситуациях школьной травли (буллинге).

Результаты опроса показали, что школьники с низкой успеваемостью по сравнению с высоко успевающими реже выбирают такие формы выражения политического протеста, как обращение в суд (соответственно 7,8% и 10,3%), к властям (соответственно 5,9% и 8,2%) и в СМИ (соответственно 5,6% и 8,2%). Помимо этого они реже склонны выражать свой протест, обсуждая политические проблемы как с друзьями (соответственно 27,6% и 37,4%), так и в семье (соответственно 21,4% и 31,8%). К этому следует добавить, что они чаще указывают на то, что у них не возникает желания протестовать (соответственно 47,7% и 42,1%). Следует обратить внимание на то, что эти тенденции, обнаруженные при сравнении ответов «троечников» и «отличников», совпадают с теми, которые были описаны выше при сравнении учащихся с низким и высоким образовательным статусом родителей. В этой связи можно сделать вывод о том, что педагогически поддерживаемый процесс воспитания (протестные установки учащихся с высокой успеваемостью) сориентирован на нормы политического поведения, более характерные для представителей высокообразованного слоя, — выражение политического протеста в законодательно допустимых не силовых формах.

Однако иначе обстоит дело в среде самих школьников. Так, сопоставление ответов учащихся с разной самооценкой своего статуса среди одноклассников позволяет выделить две характерных особенности. Первая состоит в том, что учащиеся с высокой («лидеры») и с низкой («одиночки») самооценкой своего статуса существенно отличаются от всех остальных своих одноклассников (со средней самооценкой) относительно установок по поводу протестного политического поведения. Причем между собой их мнения весьма схожи. И здесь проявляется вторая особенность — как те, так и другие более политизированы и более склонны к активным формам выражения политического протеста: «участию в митингах, забастовках», «выражению гражданского неповиновения», «экстремистским акциям». При этом характерно, и это вполне ожидаемо, что подростки с низким статусом («одиночки») менее склонны обсуждать свои протестные политические настроения как с одноклассниками, так и в семье. В этой связи можно думать, что само содержание их протестных настроений лежит вне общепринятых взглядов.

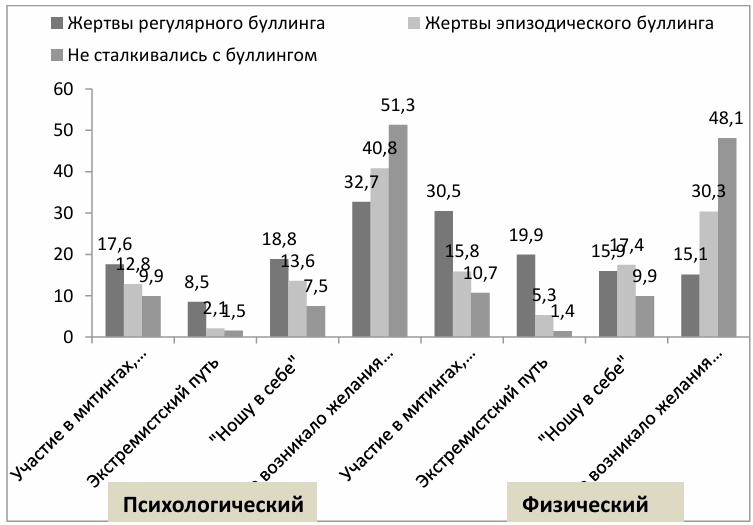

В связи со сказанным, особый интерес представляет рассмотрение склонности к выражению политического протеста среди подростков не просто с низким статусом, а именно среди тех, кто является жертвами школьной травли (буллинга). Эти данные приведены на рис. 2.

Как видно из представленных на рис. 2 данных, учащиеся, имеющие негативный опыт столкновения со школьным буллингом («жертвы»), значительно чаще склонны к активным формам выражения протеста — участию в митингах, экстремистским действиям. При этом следует обратить внимание на два момента. Один из них связан с тем, что жертвы физического буллинга, по сравнению с жертвами психологической травли, существенно чаще склонны отмечать свою готовность к участию в активных формах проявления протеста. Второй момент (общий для тех и других) связан с тем, что к активным формам проявления протеста существенно чаще склонны подростки, которые регулярно подвергаются агрессии, по сравнению с теми, кто лишь эпизодически оказывается жертвами подобных действий со стороны одноклассников.

Оба отмеченных момента позволяют предложить две интерпретации. Одна из них связана с тем, что интенсивность и сила негативного воздействия со стороны ближайшего социального окружения формирует у подростка-жертвы готовность к активным «ответным» агрессивным реакциям. При этом реальные конфликты особым образом осмысляются (идеологически прорабатываются) и переносятся в политическую плоскость. Заметим, что здесь осуществляется особый «выход» из реальной для школьника социально-психологической ситуации взаимодействия со сверстниками — своеобразная «защитная реакция». Другая возможная интерпретация связана, напротив, с «защитной коллективной реакцией»: подросток, открыто демонстрирующий свои резко негативные установки по отношению к политическим реалиям, подвергается остракизму со стороны школьного коллектива.

5. Готовность к выражению протеста: интенсивность сетевого взаимодействия. Сетевое общение является сегодня важной средой социализации современного подростка. Поэтому особый интерес представляет анализ готовности учащихся к проявлению различных форм протестного поведения в зависимости от их включенности в сетевое общение. В этой связи рассмотрим влияние следующих трех параметров: активность подростка в пользовании сетями, его отношение к сценам насилия в социальных сетях, особенность занимаемой им позиция в ситуациях сетевой агрессии.

Полученные результаты показывают, что те подростки, кто активно пользуется социальными сетями, существенно реже по сравнению с редко пользующимися отмечают отсутствие у себя желания выразить политический протест (соответственно: 40,3% и 50,9%). В этом отношении можно сделать вывод о том, что активные пользователи сетей не просто более политизированы, но среди них явно сильнее выражены и критические ориентации по отношению к современной политике.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что доминирующей для них формой выражения своего протеста является обсуждение проблем в микросоциальном окружении. Так, среди активных пользователей сетями доля предпочитающих высказывать протестную точку зрения среди друзей составляет 35,8%, а среди редко пользующихся — 20,6%; при общении с родителями, соответственно: 27,1% и 17,8%. В принципе подобный результат ожидаем, поскольку отражает особую значимость общения для подростков, активно пользующихся социальными сетями. Информация, которую они получают в сети, активно используется ими и в межличностном общении. В этом отношении, их условно можно рассматривать и как своеобразных «информационных лидеров» в подростковой среде. Причем здесь следует обратить внимание и на то, что активные пользователи сетей чаще склонны к выражению протеста в форме участия в митингах, забастовках — 14,7%, (среди редко пользующихся сетями таких 8,8%). Этот момент также важен, поскольку свидетельствует о характерной для активных пользователей сетями особенности, связанной с проявлением публично выраженной социальной активности.

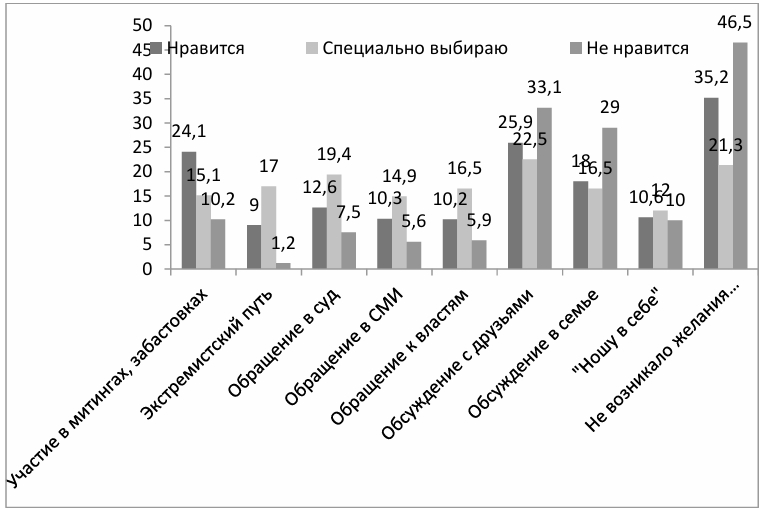

Вторым из отмеченных выше параметров сетевого общения является отношение подростков к сценам насилия в социальных сетях. Распределение ответов о склонности к разным формам проявления политического протеста среди учащихся с разным отношением к сценам насилия в сети приведено на рис. 3.

На приведенном рисунке отчетливо видно, что среди подростков, которые «специально выбирают» в сетях сцены насилия, более чем в два раза ниже, по сравнению с теми, кому подобные сцены «не нравятся», доля тех, у кого «не возникало желания протестовать» (соответственно: 21,3% и 46,5%). Иными словами, стремление к специальному поиску сцен насилия в сети связано и с актуализацией протестных установок в сфере политики. Причем характерно, что это проявляется практически относительно всех социальных форм открытого проявления протеста (митинги, экстремистские действия, обращение к властям, в суд, в СМИ). Исключение составляют лишь ситуации микросоциального взаимодейсвтвия с родителями и друзьями: здесь доля склонных к политическому протесту выше среди тех, кому не нравятся сцены проявления насилия в сетях. В свою очередь, это позволяет сделать вывод о том, что само содержание и характер затрагиваемых подростком на межличностном уровне общения политических вопросов предполагает поиск менее радикальных, не силовых способов своего разрешения.

И, наконец, последний параметр касается занимаемой подростком позиции в ситуациях сетевой агрессии. Здесь результаты оказались весьма ожидаемы: те подростки, которые занимают позицию агрессора в ситуациях реального сетевого общения, явно предпочитают открытые социально активные формы политического протеста (митинги, экстремистские действия, обращения в суд, к властям, в СМИ). Иными словами, они ищут выход, «разрядку» своей агрессивности и в сфере политической реальности. Те же, кто занимает позицию «жертв» (или «свидетелей») в ситуациях сетевой агрессии склонны выражать свой протест в межличностной коммуникации (общение с друзьями, родителями). В этой связи можно предположить, что микросоциальная среда выполняет для них своеобразную «компенсаторную» функцию и относительно политических проблем.

Таким образом, в целом полученные материалы позволяют сделать вывод о роли сетевого общения как важном факторе политической социализации подростка. Причем пространство сетевого общения позволяет ему реализовать как установки, которые связаны с реализацией агрессивного поведения, так и компенсаторные, защитные механизмы. И здесь пространство реального межличностного общения играет крайне важную роль в самоопределении подростков относительно политических реалий.

6. Готовность к выражению протеста: социально-психологическое благополучие. Здесь мы кратко рассмотрим два сюжета, которые затрагивают аспекты, связанные с социальным самочувствием подростка и его установками относительно выражения политического протеста. Первый из них связан с эмоциональной оценкой успешности своих жизненных перспектив, второй, — со склонностью к девиантным формам поведения.

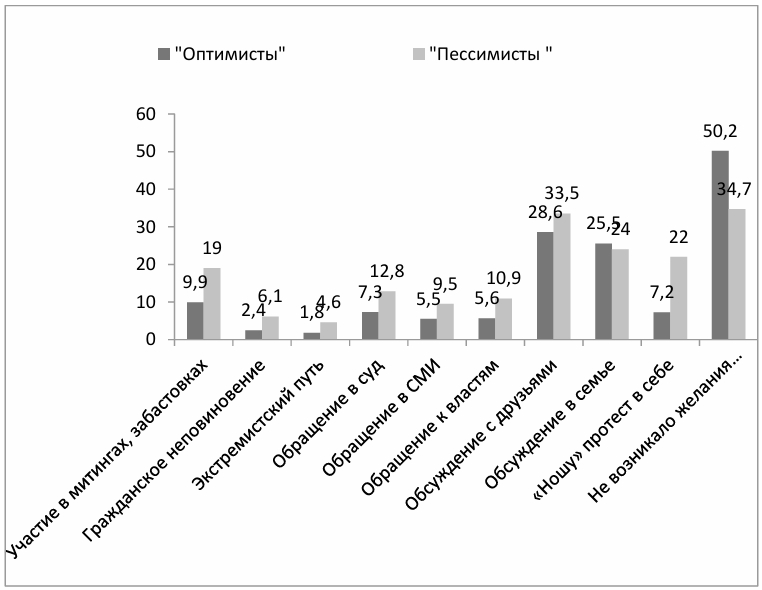

В ходе опроса учащимся предлагалось оценить успешность своих жизненных перспектив относительно трех параметров: «с уверенностью и оптимизмом смотрю в будущее», «сомневаюсь в своей жизненной успешности», «со страхом и пессимизмом жду завтрашнего дня». На рис. 4 приведены сравнительные данные ответов «оптимистов» и «пессимистов» относительно их готовности к выражению политического протеста в той или иной форме.

Приведенные данные показывают, что учащиеся, пессимистично оценивающие свои жизненные перспективы, существенно реже по сравнению с «оптимистами» указывают на то, что у них не возникало желания протестовать (соответственно: 34,7% и 50,2%). Причем характерно, и это отчетливо видно на рис. 4, что «пессимисты» выражают повышенную готовность к политическому протесту в совершенно различных формах (митинги и забастовки, экстремистские способы, обращения к властям, в суд, в СМИ, общение с друзьями). К этому стоит добавить, что практически каждый четвертый (22,0%) из пессимистически настроенных по поводу своего будущего школьников предпочитает не выражать свой протест, но «носит его в себе». Все это свидетельствует о том, что низкая самооценка своей будущей жизненной успешности явно влияет на формирование протестных политических установок учащихся. В свою очередь это говорит и о своеобразии политических ориентаций в подростковом возрасте, которые во многом определяются не столько оценкой реальной политической ситуации, сколько проекциями относительно своих возможностей в будущем.

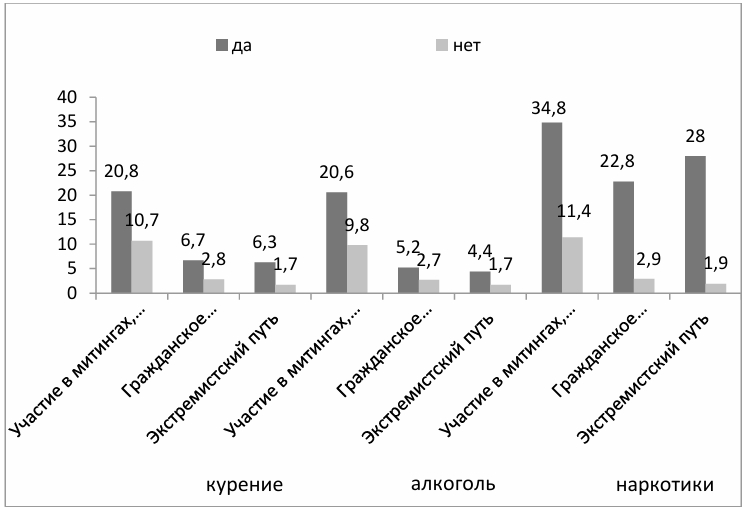

Данные, связанные со склонностью подростков к различным формам девиаций (курение, употребление алкоголя, употребление наркотиков) и их готовностью к выражению протестной политической активности, приведены на рис. 5.

Как видно из рис. 5, подростки, демонстрирующие склонность к различным формам девиантного поведения, существенно чаще проявляют готовность к активному выражению политического протеста.

В целом приведенные в данном разделе данные свидетельствуют о том, что социально-психологическое благополучие, связанное как с негативными представлениями о своих жизненных перспективах, так и со склонностью к девиантным формам поведения, является важными факторами, определяющими формы протестной активности подростка.

Основные выводы

- Приведенные в статье данные свидетельствуют о том, что политические вопросы играют важную роль в социализации современных российских подростков. При этом с возрастом учащихся последовательно увеличивается доля тех, кто склонен к политическому протестному поведению.

- Результаты опроса показали, что характер проблематизации политических вопросов и актуализация различных форм протестного поведения как существенно отличается среди подростков разных поколений, так и явно зависит от поселенческих особенностей. В этом отношении можно сделать вывод о том, что политизация подростковой субкультуры в существенной степени определяется общей политической ситуацией.

- Исследование выявило своеобразное влияние институтов семьи и школы на формирование установок подростков к проявлению разных форм протестной политической активности относительно ориентаций на публичное выражение протеста и обсуждения политических проблем в микросоциальном окружении.

- Анализ полученных данных позволил уточнить своеобразное влияние сетевого общения как особого пространства публичной активности подростков на особенности проявления ими протестных установок. При этом пространство сетевого общения позволяет реализовать как установки, связанные с реализацией агрессивного поведения, так и компенсаторные, защитные механизмы.

- Приведенные в статье данные свидетельствуют о том, что протестная политическая активность подростков тесно связана с их эмоциональными оценками относительно успешности своих жизненных перспектив. В этой связи можно сделать вывод о том, что современная политическая реальность оценивается ими именно с точки зрения возможностей самореализации в будущем.

Литература

- Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1968. 340 с.

- Выготский Л.С. Педология подростка. // Л.С. Выготский. Собрание сочинений в 6 т. Т. 4. Детская психология / Под ред. Д.Б. Эльконина. М.: Педагогика, 1984. С. 5–242.

- Зубок Ю.А., Чупров В.И. Молодежный экстремизм: сущность и особенности проявления // Социологические исследования. 2008. № 5. С. 37–47.

- Кирсанов А.И., Давыдов Д.Г., Завальский А.В., Скрибцова Н.А. Характеристика экстремизма в молодежной среде и его профилактика в образовательной организации (по результатам экспертного опроса) [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. №1. URL: http://psyedu.ru/journal/2014/1/Kirsanov_Davydov_Zavalskij_Skrib.phtml (дата обращения: 22.07.2022)

- Кон И.С. Психология юношеского возраста: Проблемы формирования личности. Учеб. пос. М.: Просвещение, 1979. 175 с.

- Собкин В.С., Ваганова М.В. Политические ориентации подростков и проблема толерантности // Проблемы толерантности в подростковой субкультуре. Труды по социологии образования. Т. VIII. Вып. XIII. / Под ред. В.С. Собкина. М: Центр социологии образования РАО, 2003. С. 9-38.

- Собкин В.С., Мкртычян А.А. Роль социокультурных факторов в формировании отношения к экстремизму среди школьников Москвы и Риги // Национальный психологический журнал. 2013. № 2. С. 32–40.

- Собкин В.С. Старшеклассник в мире политики. Эмпирическое исследование. М.: ЦСО РАО, 1997. 318 с.

- Собкин В.С., Федотова А.В. Отношение учащихся школ и студентов вузов к экстремизму // Толерантность в подростковой и молодежной среде. Труды по социологии образования. Т. IX. Вып. XVI. / Под ред. В.С. Собкина. М: Центр социологии образования РАО, 2004. С. 92–114.

- Федотова А.В. Современный подросток: выражение протеста и отношение к экстремизму [Электронный ресурс] // Психолого-педагогические исследования. 2021. Том 13. № 2. С. 105–122. doi:10.17759/psyedu.2021130207

- Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. Зинченко. М.: Педагогика, 1989. 560 с.

- Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ.; общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. М.: Изд. группа «Прогресс», 1996. 344 с.

Источник: Собкин В.С., Федотова А.В. К вопросу о формах проявления протестной активности подростков // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2022. Том 22. №3. С. 22–34.

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать