Возрастные особенности являются объективными причинами трудностей квалификации психических расстройств у детей и подростков, а нередко — и ошибок диагностики. В отличие от патологии взрослых, психические расстройства у детей почти никогда не представляют собой завершенного, целостного психопатологического синдрома, они рудиментарны, изменчивы, то исчезают, то появляются вновь, иногда ограничиваются одним-двумя очевидными симптомами. Несовершенный речевой контакт с ребенком (а иногда и отсутствие речевого контакта) и присущая и детям, и подросткам возрастная алекситимия (неспособность осознать и выразить свои эмоции) не всегда позволяют получить субъективные данные о переживаниях ребенка. Наконец, пожалуй, самой главной причиной трудностей выявления и правильной диагностики психических нарушений в детско-подростковом возрасте является их «маскированность», то есть скрытость, завуалированность соматическими, поведенческими или временными интеллектуальными расстройствами. Между тем, нозологический диагноз — это лишь слово, только формальный ярлык, из которого, однако, вытекает множество важнейших для развития ребенка, его актуальной социализации и его адаптации в будущем проблем: медикаментозная терапия, организация адекватной коррекционной помощи, форма и место обучения, профессиональная ориентация, возможность службы в армии, целесообразность оформления инвалидности и т.д. Ошибки диагностики небезобидны и в том, что они грубо искажают статистику, а также порождают хаос в научных исследованиях при неадекватной дифференциации групп обследуемых / больных.

Постоянно, на протяжении 30 лет, консультируя детей от 2 до 18 лет на амбулаторном приеме, мы практически ежедневно сталкиваемся с ошибками диагностики и, соответственно, с ошибками лечения, психолого-педагогического социально-образовательного сопровождения. Самыми распространенными диагнозами у детей, обратившихся в последнее десятилетие за помощью, оказываются СДВГ (синдром дефицита внимания с двигательной расторможенностью) и РДА (ранний детский аутизм). При ближайшем рассмотрении эти диагнозы часто не подтверждаются, а назначенное лечение не только неэффективно, но нередко оказывает определенно негативное действие на психическое состояние, поведение и адаптацию ребенка.

Проблема аутизма в детском возрасте привлекает внимание отечественных психиатров и психологов на протяжении многих десятилетий, начиная с середины прошлого столетия [5, 6, 10, 17 и др.]. После основополагающих работ L. Kanner [24] и H. Asperger [22] лавинообразно хлынули публикации о раннем детском аутизме [2, 4, 7 и др.]. При этом многочисленные исследования не ознаменовались существенным прогрессом в понимании проблемы аутизма [25].

В работах многих детских психиатров зазвучала явная неудовлетворенность расширительной диагностикой аутизма у детей, который «угрожал стать «большим котлом» детской психиатрии» [7]. Тем не менее, в настоящее время вновь, после длительного периода сдержанного отношения к этой проблеме, возник «аутистический бум», проявившийся огромным ростом статистических данных распространенности диагноза РДА по всему миру. Если в 40-е годы прошлого века РДА выявлялся в 4–5 случаях на 10000 детей, то теперь эти показатели увеличились в 6–10 раз — до 30–40 случаев на 10000 детского населения.

Такой рост диагностики детского аутизма пытаются объяснить разными причинами: повышением доступности детской психиатрической помощи, улучшением диагностики, изменением аутоиммунных процессов, возможно, связанным с массивной вакцинацией детей первых лет жизни, глобальными цивилизационными изменениями эпохи постмодерна [9, 12-14, 19, 20].

Все эти вопросы могут быть решены только путем сравнительных международных междисциплинарных исследований при выработке единых критериев диагностики. С нашей точки зрения, основную роль в росте числа детей с диагнозом РДА играет его гипердиагностика: диагноз РДА часто ошибочно устанавливают детям с задержками развития и аутистически подобным поведением при ранних резидуально-органических поражениях ЦНС, при затяжных невротических, циклотимных и циклотимоподобных депрессиях, возникших в младенческом и младшем дошкольном возрасте, и, конечно, при ранней манифестации шизофрении. Диагноз РДА в последнем случае является или «реабилитационным» (т.е. декларируется психиатром для облегчения адаптации ребенка), или ошибочным, или результатом небрежности врача, подверженного «диагностической моде». Этому способствует и некритичное обращение к МКБ-10, где кардинальными признаками детского аутизма (F84.0) называются нарушения социального взаимодействия и качественные нарушения общения, что по сути применимо и к так называемому «органическому аутизму», и к постпроцессуальным личностным расстройствам после перенесенного раннего детского эндогенного приступа, и к клиническим проявлениям риска заболеваний шизофренического спектра в виде шизотипического диатеза [1, 8] и другим состояниям. Еще большие понятийные и диагностические проблемы в вопрос об аутизме у детей внесло введение понятий «расстройств аутистического спектра», «процессуального аутизма», «атипичного аутизма» [11, 16, 18, 22], под которые подпадает практически вся не явно органическая и не явно невротическая психическая патология в детском возрасте, проявляющаяся в том числе нарушениями взаимодействия ребенка с окружающими.

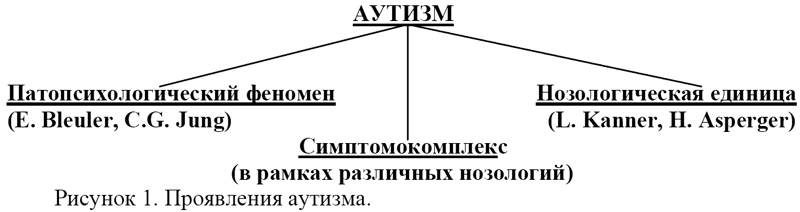

Прежде чем перейти к частным аспектам проблемы, важно уточнить сущность понятия «аутизм» как одной из форм личностной патологии. С нашей точки зрения, аутизм как феномен не имеет прямого отношения к функции общения, а характеризует особый склад личности, основной характеристикой которого является интроверсия, т.е. преобладание внутреннего мира, фиксации на внутренних переживаниях, внутренних ценностей над внешними, погруженность в свой внутренний мир в ущерб отражению явлений окружающей жизни. Именно об этом в свое время писал, как бы предвидя возможные искажения в понимании понятия аутизма, его автор E. Bleuler: «В довольно большой части аутизм покрывается понятием Юнга «интроверсия»; это понятие обозначает обращение внутрь либидо, которое в нормальных случаях должно искать объекты в реальном мире» [3]. Такого рода личностная структура предполагает, естественно, и ограничение вплоть до полного избегания общения с окружающими, но последнее свойство не является абсолютно обязательным для аутиста, более того, он может быть внешне даже излишне контактным без учета ситуации и содержания общения («аутизм наизнанку», «регрессивная синтонность», по H. J. Barahona Fernandes [цит. 12, с. 418].

Очевидно, в повседневной клинической практике происходит смешение и совмещение различных по сути понятий аутизма, а именно: аутизма как феномена, описанного E. Bleuler [3], в основе которого лежит интроверсия, по C. G. Jung [23]: аутизма как врожденного личностного расстройства с очерченным симптомокомплексом в рамках перверзного развития личности, по Каннеру и Аспергеру; аутизма как симптомокомплекса в рамках различных психопатологических процессов, имеющих самостоятельное нозологическое обозначение.

В частности, в последнее время очень часто приходится слышать в докладах и на защитах диссертаций и видеть на страницах научных книг упоминание об аутизме как о болезни. Если с этим согласиться, то сразу придется закрыть вопрос о разграничении двух нозологических единиц и объединить их в одну нозологию — шизофрению. Как нам представляется, чтобы избежать подобного, необходимо принять как непреложное утверждение, что невозможна диагностика проявлений аутизма ни как самостоятельной нозологии, ни как симптомокомплекса в рамках какой бы то ни было нозологической единицы без верифицированных проявлений интроверсии, по C. G. Jung [23].

В современных работах больше внимания уделяется аутизму Каннера, т.е. тяжелым формам РДА с грубым нарушением развития дисгармоничного или олигофреноподобного типа. При этом почти не встречается исследований более мягкой формы РДА — синдрома Аспергера. Впрочем, и L. Kanner [24], и H. Asperger [22] описывали весьма похожие клинические состояния, но сейчас считается общепринятым относить к синдрому Каннера более тяжелые, а к синдрому Аспергера — более мягкие формы аутизма без явной интеллектуальной недостаточности. Аутизм Аспергера принято идентифицировать с шизоидной психопатией (или «расстройством личности», по МКБ-10). Если аутизм Каннера следует дифференцировать с тяжелыми (прогредиентными) формами ранней детской шизофрении, то проявления аутизма Аспергера во многом клинически сходны с постпроцессуальным дефектом при легких (малопрогредиентных) формах рано начавшейся шизофрении.

Таким образом, с нашей точки зрения, которой мы и придерживаемся в дифференциальной диагностике, РДА — это врожденная особенность характера, пожизненное расстройство, для максимальной коррекции требующее многолетних усилий разнопрофильных специалистов. Под диагнозом «РДА», известным и родителям, и специалистам немедицинского профиля, во многих случаях скрывается ранняя детская шизофрения.

Ранняя детская шизофрения — процессуальное заболевание, неминуемо приводящее к более или менее тяжелому нарушению развития и оставляющее более или менее выраженный резидуальный след на всей психической структуре личности. Правильное лечение больных шизофренией детей не только ослабляет симптоматику и создает условия для коррекционной помощи, но и снижает выраженность процессуального личностного дефекта.

Действительно, и при РДА, и при ранней детской шизофрении отмечаются одни и те же расстройства: наряду с выраженной интровертированностью наблюдаются аффективные расстройства, сверхценные увлечения, необычные влечения и страхи, патологические фантазии, а главное — кататонические и регрессивные расстройства. Дифференциальная диагностика практически невозможна, если четко не обозначить сущность каждого из этих патологических состояний. Рано начавшаяся шизофрения, как и всякая другая шизофрения, развиваясь по своим эндогенным законам, имеет начало и стадии прогредиентного (т.е. прогрессирующего) течения и регредиентного (т.е. ослабевающего) течения, иногда с полным исчезновением продуктивной симптоматики. Таким образом, для установления диагноза шизофрении важно найти начало болезни, психоз с особой симптоматикой, который возникает после более или менее продолжительного периода нормального развития ребенка, не вызывающего опасений у родителей.

Между тем, далеко не во всех случаях представляется возможным выявление раннего шизофренического приступа. Нарушение развития, нередко трактующееся как результат раннего резидуально-органического поражения ЦНС или соматического неблагополучия, в этих случаях отмечается по существу с рождения ребенка, т.е. в данном случае речь идет о врожденных формах шизофрении, описанных как и внутриутробные приступы-шубы во многих работах детских психиатров. Очевидно, что здесь дифференциальная диагностика чрезвычайно затруднена и должна быть основана преимущественно на особенностях динамики психопатологической симптоматики. Главным диагностическим критерием при невозможности выявить начало заболевания, является признак развития с углублением и сменой симптоматики, а также нарастанием изменений личности. При раннем детском аутизме, в отличие от ранней детской шизофрении, клиническая картина оказывается более однообразной и стабильной, ограничиваясь многие годы одними и теми же расстройствами и не усложняясь за счет присоединения симптомов другого регистра.

Разграничение раннего детского аутизма и ранней детской шизофрении имеет не столько академический интерес, сколько играет принципиальную роль в отношении терапевтической позиции врача-психиатра. Если ранняя детская шизофрения — болезнь, то ее, как и всякую другую болезнь, надо лечить и лечить своевременно. Наш многолетний клинический опыт показывает, что правильное лечение больных шизофренией детей не только ослабляет симптоматику и создает условия для коррекционной помощи и улучшения адаптации больного ребенка, но и снижает выраженность процессуального личностного дефекта. Имея документальное подтверждение РДА, родители больного шизофренией, активно поддерживаемые специалистами немедицинского профиля, часто отказываются от лечения ребенка, блуждая в поисках других методов терапии (диет, ноотропов, биодобавок и т.п.). Наконец, они все же просят начать лечение, но иногда бывает уже поздно, когда период активного течения болезни окончен и проявляется только выраженный специфический личностный дефект.

Еще более болезненным является официальное установление диагноза умственной отсталости у ребенка, больного шизофренией. Кажется, какая разница, если у ребенка все равно олигофреноподобный дефект и он представляется необучаемым. Кроме того, что надо быть честным во всем, касающемся ребенка и его родителей, и лечить ребенка в соответствии с его расстройствами, встречается немало случаев, когда после окончания активного периода болезни (пролонгированного психоза) ребенок оказывается способным к обучению и серьезно морально страдает из-за того, что перед ним открыта только вспомогательная школа, и тем более если он признан необучаемым.

Следующим моментом, также имеющим прямое отношение к РДА и ранней детской шизофрении, является их ошибочная диагностика как задержки развития вследствие раннего резидуально-органического поражения. И шизофрения, и РДА могут возникнуть не только у детей с ранней резидуально-органической церебральной недостаточностью, но и у детей с хромосомными заболеваниями, и у детей с тяжелыми эндокринными заболеваниями, и у детей с ДЦП. Одно другому не мешает, но зато очень мешает адекватной диагностике. Ребенок имеет все признаки раннего органического поражения ЦНС, что подтверждается и неврологическим и параклиническими обследованиями, и наличием церебрастенического синдрома или энцефалопатии. Но грубо диспропорциональное развитие, вычурные стереотипии, нелепые страхи, архаичные симптомы, регресс поведения и навыков совсем не укладываются в клинику собственно органического поражения ЦНС. Между тем ребенок по назначению сначала невролога, а затем и психиатра получает лечение ноотропами, ангиопротекторами, витаминами, аминокислотами, мочегонными средствами. И это правильно, но при своевременной диагностике эндогенного заболевания или РДА на фоне очевидной резидуально-органической недостаточности в лечении ребенка невозможно обойтись без специфической психотропной терапии. Кроме того, многие препараты, которые назначаются для активизации развития (например, ноотропы со стимулирующим действием) приводят к усилению или возникновению кататонического возбуждения. Родители, полностью доверяющие врачу, мужественно соблюдают его рекомендации, и только ретроспективно удается выяснить, что обострение основного заболевания было спровоцировано именно такими ноотропами.

В последние годы, однако, все чаще и чаще отмечается и противоположная тенденция, когда задержки развития в связи с ранней резидуально-органической церебральной недостаточностью ошибочно расцениваются как РДА. Здесь видимость дефицита общения возникает в силу выраженной задержки интеллектуального развития, отсутствия или недоразвития речи, психоорганического синдрома с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, робостью и «бестолковостью».

Такие дети либо вялы, безынициативны, требуют стимуляции, либо, что бывает значительно чаще, двигательно расторможены, не способны к целенаправленной деятельности, не концентрируют внимания даже в простой игре и взаимодействии с другими детьми. В отличие от истинных аутистов, у таких детей сохранным остается эмоциональное ядро личности: они искренне любят родителей, ласковы, стремятся к тактильному контакту, сохраняют возможность сопереживания, порой тяжело переживают неудачные попытки общения со сверстниками. Они стремятся познакомиться и поиграть с другими детьми, но из-за непонимания условий игры, невозможности полноценного речевого контакта, хаотичной двигательной активности, недержания аффекта не принимаются ими или подвергаются откровенным издевательствам. Между тем, главным в дифференциальной диагностике остается все же отсутствие специфических продуктивных симптомов аутизма и, прежде всего, нелепых, вычурных кататонических расстройств.

Наконец, с проявлениями РДА внешне сходна клиническая картина ранних (наступающих в младенческом или младшем дошкольном возрасте) затяжных депрессивных состояний — невротических (обусловленных материнской депривацией, хронической психогенной травматизацией) или эндогенных (в основном в рамках циклотимоподобной шизофрении и, реже, циклотимии). В этих случаях отгороженность, «депрессивный аутизм», приостановка развития или ощутимый регресс поведения и навыков, отсутствие естественного возрастного усложнения игры или даже ее полное отсутствие нередко диагностируются как ранний детский аутизм. Не только отсутствие антидепрессивной терапии, но и активное стимулирующее лечение и избыточно интенсивная коррекционная работа с таким ребенком нередко ведут к углублению и затягиванию депрессивного состояния. В дифференциальной диагностике в этих случаях необходимо учитывать свойственный детской депрессии «пульсирующий» характер психических расстройств с чередованием «светлых» периодов с ухудшением состояния, выраженность эмоциональных проявлений, плаксивость, отдельные высказывания (конечно, при наличии речи) депрессивного содержания (идей заброшенности, ревности, неуверенности в материнской любви и, значительно реже, собственной неполноценности). Кроме того, важным для окончательной диагностики является обязательный выход из болезненного состояния с минимальным эмоциональным изъяном и постепенным восполнением той задержки развития, которая возникла во время депрессивного состояния.

Литература

- Ануфриев А.К. Козловская Г.В. Изучение шизотипического дизонтогенеза у детей раннего возраста группы высокого риска по эндогенным психозам // XI съезд невропатологов, психиатров и нейрохирургов Латвийской ССР. Т. 1. Рига. Т.1, 1985. С. 224-227.

- Башина В.М. О синдроме раннего детского аутизма Каннера // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 1974. Вып. 10. С. 1538-1542.

- Блейлер Э. Аутистическое мышление / Пер. с нем. и предисловие д-ра Я.М. Когана. Одесса: Полиграф, 1927. 81 с.

- Вроно М.Ш. Шизофрения у детей и подростков (особенности клиники и течения). М.: Медицина, 1971. 128 с.

- Гиляровский В.А. Профилактика нервных и психических болезней детского возраста // Профилактика нервных и психических заболеваний. М., 1928. 197 с.

- Гуревич М.О. Психопатология детского возраста. М.: Госиздат, 1932. 231 с.

- Каган В.Е. Аутизм у детей. Л.: Медицина, 1981. 190 с.

- Козловская Г.В. Психические нарушения у детей раннего возраста (клиника, эпидемиология и вопросы абилитации): Автореферат дис. ... докт. мед. наук. М., 1995. 48 с.

- Козловская Г.В., Иванов М.В., Калинина М.А. и др. Актуальные проблемы психического здоровья детей раннего возраста // Мат-лы V Международного конгресса «Молодое поколение XXI века: актуальные проблемы социально-психологического здоровья» / Под ред. А.А. Северного, Ю.С. Шевченко. Москва, 24-27 сентября 2013 г. М.: ООО ONEBOOK.RU, 2013. С. 3-4.

- Озерецкий Н.И. Психопатология детского возраста. Л.: Учпедгиз. Ленингр. отд-ние, 1938. 328 с.

- Расстройства аутистического спектра у детей. Научно-практическое руководство / Под ред. Н.В. Симашковой. М.: Авторская академия, 2013. 264 с.

- Руководство по психиатрии. В 2 томах. Т. 1 / Под ред. А.С. Тиганова. М.: Медицина, 1999. 712 с.

- Самохвалов В.П., Гильбурд О.А., Егоров В.И. Социобиология в психиатрии. М.: ИД Вида-М., 2011. 336 с.

- Самохвалов В.П., Кузнецов В.Е. Психиатрия и искусство. М.: ИД Вида-М., 2015. 376 с.

- Самохвалов В.П. Психиатрия и постмодернизм: из прошлого в будущее // Неврологический вестник. 2016. Т. XLVIII, вып. 4. С. 63-66.

- Симашкова Н.В., Якупова Л.П., Башина В.М. Клинические и нейрофизиологические аспекты тяжелых форм аутизма у детей // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2006. Т. 106. №7. С. 12-19.

- Сухарева Г.Е. Шизоидные психопатии в детском возрасте // Вопросы педологии и детской психоневрологии. М., 1925. Вып. 2. С. 157-187.

- Тиганов А.С, Башина В.М. Современные подходы к пониманию аутизма в детстве // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2005. Т 105. С. 4-13.

- Шевченко Ю.С, Горюнова А.В., Бугрий СВ. Эволюционный патоморфоз психического онтогенеза. Часть I (Эссе) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2018 (18), №4. С. 110-131.

- Шевченко Ю.С, Горюнова А.В., Бугрий СВ. Эволюционный патоморфоз психического онтогенеза. Часть II (Эссе) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2019 (19). №1. С. 101-124.

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013. 992 p.

- Asperger H. Die “Autistischen Psychopathen” im Kindesalter // Archiv fur Psychiatrie und Nerven Krankheiten. 1944, 117. Pp. 76-136.

- Jung C. G. Uber die zwei Arten des Denkens / Wandlungen und Symbole der Libido // Jahrbuch fur psychoanalit. und psychopathol. Forschungen, III.-1911.S. 124.

- Kanner L. Autistic disturbances of affective contact // Nerv. Child. 1943, №2-3. Pp. 217-250.

- Kanner L. Problems of nosology and psychodynamics in early infantile autism // Am J Orthopsychiatry. 1949, 19 (3). Pp. 416-426.

Источник: Северный А.А., Иовчук Н.М. Дифференциально-диагностические критерии отграничения аутизма у детей и подростков (клинический очерк) // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2020. Т. 20. №1. С. 50–58.

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать