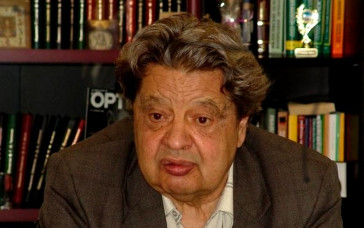

— Владимир Петрович, Вы ведете большую исследовательскую работу, часто публикуетесь и в России, и за рубежом. А что Вас привлекает в преподавательской работе?

— Преподавательская работа — это моя профессия, а значит и жизнь. Буквально. В октябре этого года исполнится ровно 60 лет с тех пор, как я стал учителем средней школы. Я был тогда студентом 4-го курса и начал преподавать психологию и логику — в те годы обе дисциплины были в программе средней школы. Я не представляю своей жизни без преподавания и никогда не прерывал этой работы, по каким бы научно-исследовательским институтам и центрам судьба меня не носила. Долгие годы моей жизнью был Московский государственный университет, хотя я 30 лет преподавал и даже заведовал там кафедрой на полставки. В советские времена совместительство время от времени запрещали, но я не прерывал педагогическую работу.

Разницу между службой, работой в НИИ и преподаванием формулировал для себя так: прихожу на службу в хорошем настроении, а ухожу в скверном; прихожу в аудиторию в скверном настроении, а ухожу в хорошем. Я люблю студентов, мне нравится их заинтересовывать, и довольно часто мне это удается. Хотя, конечно, случаются какие-то сбои, переживания, соревнование с самим собой, но все же овладевать аудиторией — это очень интересно.

— Судя по тому, что студенты проголосовали за Вас, им с Вами тоже интересно. Как Вы думаете, почему студенты отдали Вам свои голоса? Вы используете какие-то особые методики преподавания?

— Я не могу сказать, что мои методы какие-то особенные, я просто разговариваю с ними на равных — свободным, человеческим языком. Сначала писал подробные конспекты своих уроков и лекций, а потом понял, что «не боги горшки обжигают», и сейчас конспектами почти не пользуюсь, хотя «внешнюю память» чаще всего ношу в своем портфеле. Мне в жизни повезло с учителями, и все они были очень разными. Любимым преподавателям я невольно подражал. Не столько их конкретной манере, сколько тому, что они сами размышляли по ходу лекций.

Я стараюсь быть искренним. Даже не стараюсь, а оно само так получается. И никогда не делаю вид, что я понимаю то, чего я не понимаю, или знаю то, чего я не знаю. Я учу студентов не только знанию, но и незнанию. У меня есть свой дидактический прием — я им объясняю, что есть живое знание, то есть некая суперпозиция разных видов знания: знание до знания, просто знание, институционализированное знание, знание о знании. Незнание тоже неоднородно. Есть незнание своего знания и есть знание о своем незнании. Конечно, есть тайна, то есть — знание об определенном незнании. Думаю, что движущей силой любого развития, познавательного в том числе, является не столько знание, сколько незнание.

Я считаю компетентным человека, который, решая какую-то проблему, умеет найти то, чего он не знает, а не старается вспомнить то, что он знает. Компетентный человек испытывает «голод мысли». Хорошо, если он испытывает еще и «духовную жажду».

В психологии чаще, чем в любой другой науке, мы имеем дело с тайнами. Иммануил Кант говорил, что не следует пытаться разгадать тайну, нужно прикоснуться к ней и сделать ее более ощутимой, осязаемой. В психологии, как, впрочем, и в любой науке, незнание прирастает, а число тайн уменьшается очень медленно. Поэтому студентам первого курса объясняю, что у них довольно простая задача: понять, не ошиблись ли они дверью. Правда, я их и вдохновляю, говоря, что мне хотелось бы посмотреть, какой станет психология через несколько десятилетий — благодаря их усилиям.

— Владимир Петрович, чем нынешние студенты отличаются от студентов вашего поколения?

— Я не сочувствую ворчанию по поводу вечной проблематики «отцов и детей». Ведь бывают и промотавшиеся отцы, и дети, которые не в состоянии принять даже самый щедрый дар. Студенты всегда были, есть и будут очень разными. Встречаются талантливые, способные, трудолюбивые. Встречаются доброкачественные и злокачественные лентяи. Я стараюсь не спешить с оценками и работать со всеми. Лучших все равно никто не предоставит. Подчеркну лишь одно, но достаточно разительное отличие, которое состоит в «грехе не-чтения». Об этом говорил Иосиф Бродский, хотя он имел в виду не-чтение поэзии. Сейчас в распоряжении студентов — огромный справочник, который называется интернетом, и заставить их читать довольно трудно. Отсюда их недостаточная грамотность и плохое владение русским языком — и письменным, и устным. По моим наблюдениям только человек, который много читает, постепенно становится абсолютно грамотным. Чтение — это погружение в язык, неважно — родной или иностранный — и непроизвольное усвоение, овладение им. Студенческий грех не-чтения угнетает преподавателей, правда, справедливости ради, я должен сказать, что и среди моих коллег-преподавателей есть немало людей, которые не слишком затрудняют себя чтением.

А во времена моего советского студенчества молодежь жаждала чтения и всегда находилась в поиске настоящей литературы, с трудом добывала запрещенные книги российских дореволюционных и советских изданий. А когда запреты были сняты и все стало доступно, у некоторых людей пропала охота читать.

Современный студент должен систематически читать журнальные статьи и монографии по своей специальности. Таких студентов я встречаю, к сожалению, нечасто. А без чтения нет материала для размышлений, поскольку глубины собственного духа еще очень-то глубоки.

Другой грех современных студентов — слабое знание истории психологии и отсутствие настоящего интереса к ней. Приходится объяснять, что история психологии — это вовсе не поле брани, усеянное телами умственно отсталых предшественников, и если тебе пришла в голову интересная мысль, ты можешь быть уверен, что эта мысль уже приходила кому-то в голову, что надо понять свою идею, найти ее корни, основания, сделать свою мысль законнорожденной. Появление мыслей — дело хорошее, но нужен еще и аппарат для их «думания». Я стараюсь расширять кругозор студентов и в своих лекциях, и на семинарских занятиях, и в беседах.

Отчасти мне помогает то, что в течение многих лет я занимаюсь психологией искусства и даже написал книгу «Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили», в которой попытался «поженить» великого поэта с выдающимся философом. Осип Мандельштам был настоящим мыслителем, и его эмоциональная и интеллектуальная поэзия очень близка по духу философу Мерабу Мамардашвили. Вот и я пытаюсь объяснить студентам (и некоторых это очень привлекает), что искусство начало изучать мир человека намного раньше, чем психология, и этим знанием не следует пренебрегать. Собственно говоря, искусство, как и философия, для психологии служат эвристиками, то есть заставляют глубже мыслить и помогают рождению новых идей.

— Насколько, по Вашим впечатлениям, студенты заинтересованы в исследовательской работе и насколько они самостоятельны в своих научных изысканиях?

— Дело в том, что от студентов бакалавриата многого ожидать не приходится, а магистерские программы на нашем факультете разработаны по организационной и экзистенциальной психологии, психотерапии и другим, близким к экономике направлениям, что для ВШЭ естественно и характерно. К сожалению, у нас слишком мало работ по фундаментальной психологии, но иногда такие возможности открываются. В частности, на кафедрах общей психологии и психофизиологии сейчас проводятся экспериментальные исследования психофизиологического характера, в которых увлеченно принимают участие студенты. В прошлом году, благодаря ректорату, было организовано несколько лабораторий фундаментальной направленности, и я думаю, что те профессионалы-экспериментаторы, которые пришли туда работать, смогут привлечь к исследованиям и талантливых, заинтересованных студентов. Участие студентов в экспериментальных исследованиях, особенно относящихся к фундаментальной психологии, помимо того, что это увлекательно и интересно само по себе, развеивает их иллюзии, что психологическая практика — это очень просто. Без фундаментальной подготовки можно на всю жизнь остаться практиком-практикантом, фельдшером от психологии, а то и стать шарлатаном...

Беседовала Валентина Грузинцева, Новостная служба портала Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики»

.jpg)

Комментариев пока нет – Вы можете оставить первый

, чтобы комментировать