Это занятие для людей аутистического (замкнуто-углублённого) склада (в т.ч. здоровых). Для аутистов (в широком смысле) психотерапевтически очень важно познание тонкостей своей собственной характерологической природы. Занятие для пациентов клиники пограничных расстройств, тяготеющих к познанию себя и окружающих с точки зрения клинической характерологии и креатологии.

***

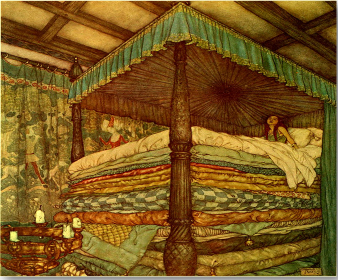

Сказка Ханса Кристиана Андерсена «Принцесса на горошине»

Жил-был принц, он хотел взять себе в жёны принцессу, да только настоящую принцессу. Вот он и объехал весь свет, искал такую, да повсюду было что-то не то; принцесс было полно, а вот настоящие ли они, этого он никак не мог распознать до конца, всегда с ними было что-то не в порядке. Вот и воротился он домой и очень горевал: уж так ему хотелось настоящую принцессу.

Как-то ввечеру разыгралась страшная буря: сверкала молния, гремел гром, дождь лил как из ведра, ужас что такое! И вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на кого она была похожа от дождя и непогоды! Вода стекала с её волос и платья, стекала прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она говорила, что она настоящая принцесса.

«Ну, это мы разузнаем!» — подумала старая королева, но ничего не сказала, а пошла в опочивальню, сняла с кровати все тюфяки и подушки и положила на доски горошину, а потом взяла двадцать тюфяков и положила их на горошину, а на тюфяки еще двадцать перин из гагачьего пуха.

На этой постели и уложили на ночь принцессу.

Утром её спросили, как ей спалось.

— Ах, ужасно плохо! — отвечала принцесса. — Я всю ночь не сомкнула глаз. Бог знает, что там у меня было в постели! Я лежала на чём-то твёрдом, и теперь у меня всё тело в синяках! Это просто ужас что такое!

Тут все поняли, что перед ними настоящая принцесса. Ещё бы, она почувствовала горошину через двадцать тюфяков и двадцать перин из гагачьего пуха! Такой нежной может быть только настоящая принцесса.

Принц взял её в жены, ведь теперь-то он знал, что берёт за себя настоящую принцессу, а горошина попала в кунсткамеру, где её можно видеть и поныне, если только никто её не стащил.

Знайте, что это правдивая история!

Вопросы группе:

- О чём, по-вашему, эта сказка?

- Кто по характеру принцесса?

Конкретные и подробные ответы участников группы.

Галина: В этой сказке много такого... Абсурдного. Наверно, стоит обратиться к истории Дании того времени, где король, королева, замок — немного другие понятия, чем мы представляем. Принцесса бродит по окрестностям в непогоду. Старый король идет сам (!) открывать городские ворота в дождь! Нет ни слуг, ни богатства, ни роскоши.

Вспомнился старый советский фильм «Принцесса на горошине». Героиня, очень красивая молодая девушка, стучится в ворота, их открывает старый король в ночном колпаке, в руках драный зонтик. И он не удивляется (или удивляется, но не подаёт вида!), что вот эта мокрая замёрзшая девушка — принцесса. И принцесса, ничуть не стесняясь своего далеко не царского вида, заявляет, что она особа королевских кровей.

Выглядит как демонстрация своей позиции, своей убеждённости, уверенности в себе.

Она принцесса и точка.

Я думаю, у принцессы аутистический тип характера. Потому что аутистам свойственна телесная чувствительность — ощутить горошину через 40 перин.

Алла Владимировна, я помню, как вы рассказывали об аутичном ребёнке, который сдирает с себя новую, непривычную одежду, не в силах терпеть её покалывание, щекотание и всю эту непривычность…

Но почему принцесса не спала?

Возможно, дело не только и не столько в горошине. Новое место. Новые запахи. Обстановка. Всё другое. Непривычное.

А, вот еще пришла идея.

Для аутистического склада свойственно разделение на «полюсы ценности». То, что важно, на это будет реагировать аутист. А то, что вне сферы его интересов, — игнорировать.

Так вот, возвращаясь к принцессе.

Возможно, для неё важно осознание, что она принцесса.

Что она под этим подразумевает?

Доверие и уважение к её персоне, к её словам. Через своё самоуважение она транслирует это миру: «Здравствуйте! Я принцесса. Пустите меня, пожалуйста».

Всё, что соответствует её статусу, она принимает естественным образом.

И вдруг! Тест на профпригодность! Горошина! Её словам не верят! Её проверяют! Предполагают, что она мошенница! Слово монарха в этом средневековом мире уже ничего не значит! Да как же так?!

Удивительно! Потрясающе удивительно, что человеческое тело как биологическая субстанция не может почувствовать через 40 тюфяков эту горошину.

Но сознание (подсознание?) кричит: «Аттеншн! Сос! Сбой системы! Наши данные не верифицированы! В списке принцесс мы не обнаружены! В замке западня! Нас отправили на проверку! В спальне скрытое устройство! Всем приготовиться, никому не спать.

Мозг — не отключаться, мелатонин не вырабатывать. Сосуды, капилляры — бегом на бока. Лопаться! Синяки по всей попе! Это ж надо же, «а вдруг не настоящая»?!

И принцесса не спит. Страдает.

А то, что было накануне, долгий путь, дождь, деревянные башмаки, грязное платье — всё это вне сферы её ценностей. Она понимает, что дождь одинаково льёт и на крестьян, и на королей. Он нейтрален. Но не посягает на её право быть принцессой. Поэтому она и не заболела.

И мораль сказки — нужно верить людям :)

И ещё подумалось о том, почему автор сделал вывод «такой нежной может быть только настоящая принцесса»? Нежной, значит, чувствительной, сочувствующей, чуткой (интересно, какие ещё переводы этого слова могут быть?). То есть такой принцессой, которую будет любить не только принц, но и народ, подданные (где-то они же всё-таки есть). Которая будет сострадать убогим, миловать невинных, жертвовать бедным. Которая убережёт оловянного солдатика, даст пищу и кров гадкому утенку и, конечно, не даст погибнуть девочке со спичками.

Достойная будущая королева!

Светлана: О чём сказка «Принцесса на горошине»?

О Принцессе и о горошине. Но вот сказка ли это? Нет в ней волшебства, нет героя-победителя, нет превращений и нет злого и страшного врага. Это скорее притча о принцессе, которая является принцессой не только по рождению, а по внутреннему самоощущению, по самоопределению. Это её суть, её корень, сердце и кровь. Она никогда не сможет быть другой. Это ядро характера, который определяет судьбу.

И это придаёт ей уверенность и силу во всей истории.

Девушка прошла 3 испытания:

1-е — это долгий выбор принцем невесты. Ведь принц искал невесту во всех королевствах, и наверняка принцесса знала об этом, но она дождалась нужного момента, когда все уже потеряли надежду, устали от смотрин и от привередливости принца, и уверенно шагнула навстречу судьбе. А как ещё могут шагать настоящие принцессы?

2-е испытание — это гроза и ураган в пути. Из привлекательной девушки он превратил принцессу в мокрую, грязную оборванку в разбитых сабо. Но её (настоящую принцессу) это нисколько не смутило и не остановило, она смело стучала судьбе в дверь.

Дверь отворили и настало время…

3-его испытания. Принцессу уложили спать на 40 перин, но хитрая королева подложила горошину под нижнюю перину. И утром спросила: «Как гостье спалось?» Обычный человек вежливо поблагодарил бы за гостеприимство и умолчал, даже если что-то было бы не так. А настоящая принцесса сказала, что встала вся побитая и в синяках. Она с королевской семьёй держится на равных, уверенно, ярко проявляя свой характер.

Ни время, ни стихия, ни даже маленькая коварная горошина не помешают принцессе быть настоящей. НАСТОЯЩАЯ — это идеальная, неподдельная, искренняя, соответствующая времени. Всё вокруг меняется, а Настоящее остаётся постоянным. Это внутренний стержень и опора в круговерти жизни.

Андрей: Думаю, что дождь она не чувствовала, потому что аутистическое отрицание телесного позволяет переносить — не замечать дождь, который мог бы подкосить неподготовленного реалиста. При этом горошина оказалась в полюсе её чувствительности, а дождь нет, наоборот, в полюсе нечувствительности, она не замечает его.

Ещё думаю, что добавление горошины можно прочесть как мельчайшую частицу дисгармонии в королевской кровати, и так как она способна её почувствовать, значит, она и правда принцесса, и будет вовремя и верно интерпретировать сигналы, приходящие со всех концов её царства (вот уж сказка, ха-ха).

Ирина: Принцесса, безусловно, имеет замкнуто-углублённый характер. Это видно по тому, как уверенно она себя ведет, опираясь (как все шизоиды) на выстроенный внутри мир, в котором она всего, чего требует, — достойна. Её поведение весьма нестандартно. С одной стороны, принцесса до такой степени гиперчувствительна, что ощущает эту пресловутую горошину под ворохом перин. С другой — незадолго до этого была совершенно бесчувственна к превратностям изнурительного пути в условиях непогоды. То есть тут четко прослеживается психэстетическая пропорция (бесчувственность с крайней чувствительностью живут в ней одновременно). Принцесса для меня этакий ИДЕАЛИСТ — «вижу цель, не вижу препятствий». А о чём сказка? О виртуозной (можно сказать, утонченной) манипуляции главной героини. Хотя остается за скобками повествования, осознанная ли эта манипуляция окружающими людьми или нет.

Даша: Мне думается, что будет кстати рассказать про, например, музыканта, который чувствует звук. Музыканты могут очень остро реагировать на какую-то какофонию.

Или бывает человек, не великий поэт, он пишет стихи, но ему становится вот реально неприятно от плохих стихов, где автор изъясняется коряво, не дружит с рифмой и ритмом вообще никак.

Так вот. Есть такой замечательный детский поэт и писатель Артур Гиваргизов. Он знает, о чём пишет. Артур окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу гитары, много лет преподавал в музыкальной школе. Туда поступали такие музыкальные детки, особенные, я имею в виду — особенные в хорошем смысле этого слова. У него есть стихотворение, мне думается оно иллюстрирует сегодня наше занятие.

«Когда никогда»

У меня абсолютный слух.

Мне очень не повезло.

Стучит тополиный пух

по подоконнику и в стекло,

ночью спать не даёт.

А в соседнем доме две скрипки

всё утро играли гавот.

Шестьдесят четыре ошибки!..

Артур Гиваргизов

В стихотворении речь идёт не только об остром слухе (тополиный пух не даёт спать) и абсолютном музыкальном слухе (способности узнавать и воспроизводить любой звук), но и об особой чувствительности к специфическим раздражителям. У героя-музыканта это, конечно, звуковые раздражители. Он остро реагирует на неверные ноты как на проявление дисгармонии («шестьдесят четыре ошибки!»). Точно так же человека с литературным даром может коробить от стихотворных поздравлений в открытках. Герой подобен тонко настроенному инструменту.

А.В.: Спасибо всем. Было очень интересно вас сегодня слушать. Подведём итоги.

Наша сегодняшняя тема — это «Тело и характеры», давайте развернёмся ещё больше в сторону нашей темы.

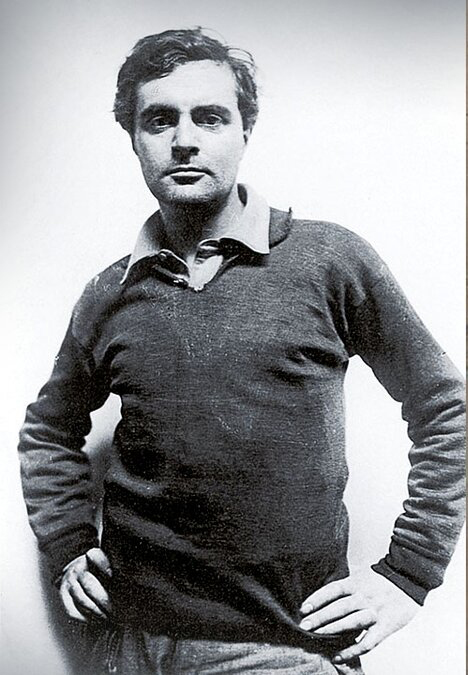

Ханс Кристиан Андерсен — датский писатель, автор всемирно известных сказок для детей и взрослых (1805–1875)

Посмотрите на портрет Х.К. Андерсена, автора сказок. Необычных сказок, часто коротких, порой не совсем понятных, но, если над ними порассуждать, — самодостаточных. Худощавый человек, во внешности много необычного. Если рассматривать, он внешне неказист, несколько нелеп. Современники так описывали внешность Андерсена: «Неловкий, с большими руками и гигантскими ногами, словно вставленными в костюм, весь этот странный внешний вид вместе с длинным носом и маленькими глазами должен был бросаться в глаза. «Наша иностранная горилла», говорили датчане. Название грубоватое, но верное» (Bomans, 1963). Знакомый англичанин описывал его как «длинного, худого человека, лишенного плоти и костей, извивающегося и гнущегося во все стороны, как ящерица…». Однако, при всей внешней непривлекательности, в облике Андерсена было что-то необыкновенно обаятельное, что вызывало симпатию у его собеседников. Лицо Андерсена поражало своей вдохновенностью. «У вас внешность настоящего поэта», — часто говорили ему. Французский критик, знаток скандинавской литературы Мармье в 1838 году встречался с Хансом Кристианом Андерсеном в Копенгагене. Позднее он так описал внешность датского писателя: «...молодой человек, высокий ростом; его немножко неуклюжий вид, неловкое застенчивое обращение не понравились бы светской даме; но ласковый взгляд, открытая, добродушная физиономия тотчас привлекли меня к нему» [1].

На портрете видно — глаза светятся добротой, как будто он знает больше, чем говорит, и снисходителен к этому миру. В неуклюжести-ласковости наглядно проступает психэстетическая пропорция аутистического Андерсена. Этот термин уже не раз сегодня звучал во время ваших высказываний, мы ещё вернёмся подробнее к этой эмоциональной особенности психики людей с замкнуто-углублённым (аутистическим, или шизоидным) характерологическим ядром в природе человеческих характеров в контексте Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно.

Но, сейчас вернёмся к телесным образам. Сегодня больше будем говорить об аутистическом характере и особенностях аутистических телосложений.

У нас есть тела. Тело, по сути, это внешнее (материальное) проявление человеческой сущности. Врачи разных специальностей часто используют слово «телосложение». Телосложение — это то, что сложили, и оно стало слаженным, в том числе и в исполнении своих функций (это — пропорции и особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой, мышечной тканей и кожного покрова).

Ещё очень важное слово — «плоть». Это некая субстанция, вещество, из которого складывается тело. Поэтому тела что-то «воплощают».

У слов «тело» и «плоть» есть слова с противоположным значением: тело — душа, плоть — бесплотное. Плоть и дух — эта пара понятий существует вместе и едины. Слово «воплощение» представляется ключевым. Воплощение — это, по сути, — актуализация, то есть — обнаружение чего-то, что само не может себя проявить, так как оно бестелесно. Это есть духовное. Материальное себя обнаруживает, являет, используя телесные формы.

Этот механизм действует повсюду в окружающем мире. Он отчётливо проявляется в изобразительном искусстве. Поэтому изучение телесности, изучение всего связанного с плотью важно и полезно. Всякая творческая деятельность связана с «уплотнением» смысла, воплощением (наделением плотью) вещей невидимых, но очень важных, сквозь которые нельзя пройти, не заметив их.

По-латыни ещё говорят о конкретности — филологи сразу узнали бы корень «конкрит» — уплотнение (в породе), есть его значение — твёрдый, бетон. Когда мы хотим уточнить, например, смысл сказанного нам, мы говорим: «Поясните конкретнее, что вы имеете в виду?» Очень часто психотерапевты конкретизируют, то есть — уточняют (уплотняют) смысл того, что имеет в виду пациент.

Тело и дух — камень преткновения многих научных сфер. Что первично? Тело образует дух, или оно лишь временное пристанище вечной субстанции? Мы на наших занятиях Терапии творческим самовыражением исходим из того, что наши представления о том, что первично, имеют врождённую предрасположенность и проявляются в нашем бытии согласно этой предрасположенности.

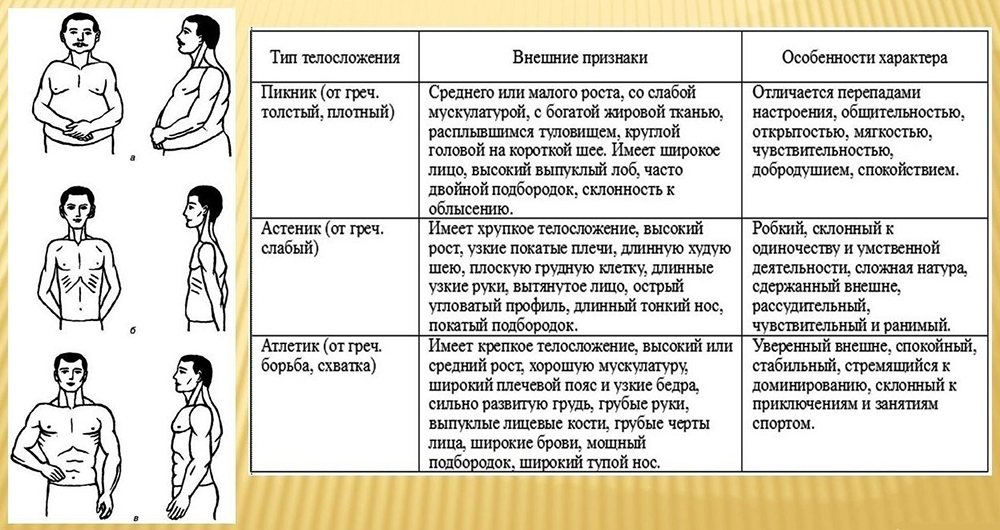

В этом вопросе наша основная опора — труд Эрнста Кречмера (1888–1964). В 1921 году Кречмер опубликовал работу «Строение тела и характер. Исследования по проблеме конституции и теории темпераментов», которая стала событием в мировой психиатрии и психологии. Признание заслуг Э. Кречмера пришло как от профессионального сообщества, так и от широкой публики. Его книги, особенно «Строение тела и характер», стали бестселлерами, переведенными на многие языки.

Э. Кречмер — немецкий психиатр-психолог, который создал типологию темпераментов на основе телосложения. Дело в том, что Кречмер, будучи врачом, обратил внимание, что телосложение и характер определённым образом связаны между собой.

На основании множества вычислений и соотношений частей тела Кречмер выделил основные типы строения, которые он соотнес с психическими заболеваниями. И оказалось, что между этими аспектами существует определенная связь.

Главная идея Э. Кречмера — соответствие между телесной конституцией человека и его характером, то есть между внешним проявлением (телесностью) и внутренним устройством характера существует связь.

Характер — важнейшее свойство личности. Под характером мы понимаем сумму всех возможных реакций человека в смысле проявления его воли, мыслей и эмоций.

Клиническая характерология и научная психология рассматривает характер как относительно стабильную структуру личностных черт, сумму проявлений — реакций в поступках, привычках, способностях, реакциях человека на внешние обстоятельства и внутренние изменения.

Для нас важно, что совокупность качества тела и характера — это определённый диапазон возможностей.

По Кречмеру, это так называемые циклотимики, или циклоиды, и шизотимики, или шизоиды. Норма — это циклоидный характер и характер шизоидный.

Шизоидный или циклоидный психопат — это уже отклонение, как бы заострение характерологических черт. Человек, страдающий циклоидным психозом, или шизофренией, — это уже больной человек.

Чем различаются реалисты (циклоиды, по Кречмеру) и идеалисты (они же — шизоиды)? Прежде всего — своим отношением к окружающему миру.

Коротко: циклоиды относятся к нему напрямую, они живут во внешнем мире, а шизоиды предпочитают заниматься собой, ориентированы внутрь себя.

А что с телами? Логично предположить, что человек, ориентированный на земные плотские радости, в представлении которого душа умирает вместе с телом, вероятнее всего, пикнического (плотного) телосложения.

Нужно оговориться, что Э. Кречмер описывал телесные проявления и их связь с психическими проявлениями, в основном, на пациентах, страдающих психическими расстройствами, но естественным образом полагал, что перед болезнью характер и телесность были связаны. «Комбинацию соотношений, при которой у отдельного шизоида гиперэстетические элементы переплетаются с анестетическими элементами шизоидной шкалы темпераментов, мы называем психэстетической пропорцией» (это словосочетание сегодня прозвучит ещё много раз, вы успеете к нему привыкнуть. — А.В.) [2, с. 177].

Однако, более существенная отсылка к норме в клинической характерологии и креатологии (простыми словами — новой науке о способностях к творчеству) принадлежит отечественному психиатру-психотерапевту, автору отечественного метода-школы Терапии творческим самовыражением доктору медицинских наук М.Е. Бурно.

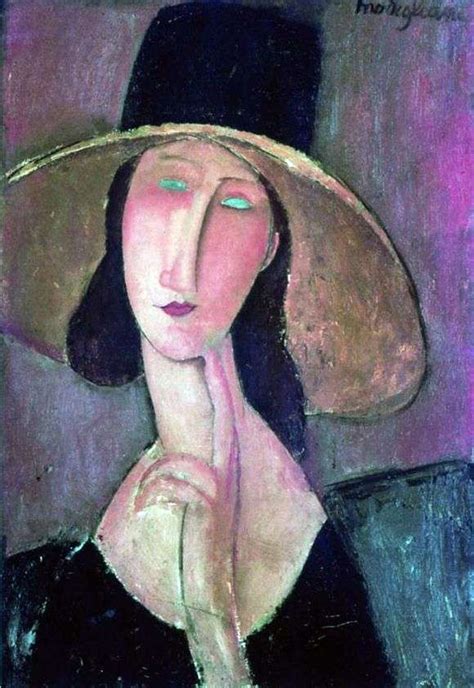

Для публикации позволю себе точную цитату. У М.Е. Бурно читаем: «Чем же обусловлена эта шизоидная парадоксальность? Чем отличается она от шизофренической нелогичности-расщеплённости? Кречмер не входит и тут в дифференциальную диагностику. Видит, чувствует клиническую разницу между шизоидом и шизофреником лишь количественно: шизоид без определённого качественного сдвига переплывает в шизофрению. Ганнушкин тоже не говорит о разнице между психэстетической пропорцией и расщеплённостью. Думается, всё же возможно отчётливо установить характерологическую (не процессуальную, не шизофреническую) логику классической кречмеровской пропорции, именно исходя из природного шизоидного мироощущения. Для шизоида подлинная действительность есть изначально духовное. Он обострённо чувствителен именно к этому духовновечному (выделено А.В.), и оно … таится или откровенно обнаруживается в Красоте-грациозности любимого заболевшего кота, может быть, — в средневековом японском хокку, в загадочно-символическом строении жука-скарабея, но не в земной беременной жене. Для другого (с другими особенностями) шизоида именно беременная жена будет являть собою подлинную Красоту. Как для художника Модильяни. Это так же, как для многих шизоидов высшей ценностью, Красотой, Гармонией или её песчинкой чувствуется-понимается земная жизнь любого человека» [3, с. 245].

У шизоида, или замкнуто-углублённого, в представлении которого тело — лишь временное пристанище его вечной души, тело будет узким (лептосомный тип — от греч. leptos — тонкий, нежный и soma — тело) тип конституции, характеризующийся худощавостью, т.е. отставанием роста тканей в толщину по сравнению с ростом в длину.

Не бойтесь незнакомых терминов, если их разъяснять, для этого есть доступные интернет-словари, ничего сложного в них нет.

Пойдём дальше.

Вот поэт аутистического характера и лептосомного (узкого) телосложения.

Поэт Арсений Тарковский и его стихотворение «Эвридика», так ярко иллюстрирующее отношение тела и духа, где тело — «решётка живой тюрьмы». Но есть близкая «другая душа, в другой одежде», которая снится, она уже за пределами этого мира…

Эвридика

У человека тело

Одно, как одиночка.

Душе осточертела

Сплошная оболочка

С ушами и глазами

Величиной в пятак

И кожей — шрам на шраме,

Надетой на костяк.

Летит сквозь роговицу

В небесную криницу,

На ледяную спицу,

На птичью колесницу

И слышит сквозь решетку

Живой тюрьмы своей

Лесов и нив трещотку,

Трубу семи морей.

Душе грешно без тела,

Как телу без сорочки, —

Ни помысла, ни дела,

Ни замысла, ни строчки.

Загадка без разгадки:

Кто возвратится вспять,

Сплясав на той площадке,

Где некому плясать?

И снится мне другая

Душа, в другой одежде:

Горит, перебегая

От робости к надежде,

Огнем, как спирт, без тени

Уходит по земле,

На память гроздь сирени

Оставив на столе.

Дитя, беги, не сетуй

Над Эвридикой бедной

И палочкой по свету

Гони свой обруч медный,

Пока хоть в четверть слуха

В ответ на каждый шаг

И весело и сухо

Земля шумит в ушах.

1961 г.

Для таких людей характерно первичное (имманентное) движение мысли и чувства, в том смысле, что оно цепко не связано с реальными фактами жизни. Шизоид «…время от времени отталкиваясь от каких-то земных фактов, строит, с точки зрения здравого практика и даже многих клиницистов, умозрительные схемы и, веруя в них, приспосабливает к ним другие факты жизни» [3, с. 226].

То есть такой человек, лишь отталкиваясь от некоторых фактов, строит свои схемы и подгоняет под них другие факты. Действительность для них — иллюстрация для готовых выводов, а не материал для их построения. Мысль аутиста может развиваться как бы в разряжённом пространстве, без земных предметов.

Их называют идеалистами из-за постоянного стремления за идеей. Идея=Гармония. А как помыслить-почувствовать эту идею-гармонию. Например, символически.

«Символ для аутиста не просто знак, как знак-обозначение в арифметике или при переходе через улицу. Это знак, несущий в себе потаённый смысл из мира вечного, бесконечного, изначального Духа (Аверинцев, Бахтин). Символ — момент изначальной Красоты. Символами говорит с нами Бог («письмена Бога» (Борхес). Мамардашвили и Пятигорский утверждают, что символ и «есть вещь» [3, с. 245].

Итак.

Помним, что характер имеет ядро, которое тесно связано с пропорциями настроения.

В настроении выделяется так называемая, как вы сегодня уже не раз и говорили, психэстетическая пропорция (термин ввел Э. Кречмер).

То есть психика плюс эстетика.

Эстетика как термин вводится в употребление Баумгартеном в 1754 году для обозначения способов исследования чувственного знания. Первоначально, понятие «эстетика» предполагало постижение способностей чувственного познания — через искусство, сферу человеческих эмоций, но распространилось не только на произведения искусства, но и на природу, сферу человеческих взаимоотношений.

Но в характере шизоида, аутиста («персоналиста», по Бердяеву) одновременно существуют и чувствительность, и холодность (бесчувственность). Как писал Э. Кречмер: «Только тот владеет ключом к пониманию шизоидных темпераментов, кто знает, что большинство шизоидов отличаются не только чрезмерной чувствительностью или холодностью, а тем и другим одновременно, и при этом в совершенно различных комбинациях» [2, с. 175].

И вот, как оказывается, наша принцесса хорошо иллюстрирует эту самую психэстезию.

Она чувствительна душой к тому, что в сфере её стремлений к идее. При этом тело не замечает трудностей и препятствий на пути к этой идее. Андерсен не описывает после пути в непогоду её как чихающую и простуженную. Нет, тело не реагирует … но дисгармония в её душе негативно отражается на телесном уровне — это полюс сверхчувствительности. Кстати, кожа аутистов может быть очень чувствительна. (Кожа — это, как нам говорили в медицинском институте, «мозг на периферии», очень много нервных окончаний, идущих от мозга, — чувствуем мы мозгом!) Выражена чувствительность, до «мимозности», как впервые сравнил Кречмер. Веточки мимозы при прикосновении закрываются.

Ещё раз заострю ваше внимание на том, что, описывая аутистический характер (он же — шизоидный, он же — замкнуто-углубленный или, по Бердяеву, — «персоналист»), мы отмечаем в ядре такого характера особенность — стремление к Гармонии или Идеалу. Поэтому таких людей называют идеалистами. То есть в характере таких людей есть врождённая особенность приверженности идее, чему-то тому, что в широком смысле — мысленный прообраз какого-либо действия, предмета, явления, принципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты.

В недавнюю среду Терапии творческим самовыражением Бурно, по инициативе и при тщательной подготовке Ирины З. прошло интересное занятие «К. Циолковский. Характер и творческая деятельность». Напомню одно итоговое примечание, которое перекликается с нашим сегодняшним занятием.

Идея — это то, что больше материального носителя этой идеи (будь то предмет или сам человек). Таким образом, ощущения тела (как материального носителя идеи) для такого человека вторичны. Вероятно, поэтому, следуя идее, Циолковский не замечает перитонита; «сквозь» глухоту, а потом и слепоту продолжает работу над идеей, увлеченно преподаёт её ученикам. И ещё очень важное дополнение в связи со стремлением к идеалу=гармонии. Вся жизнь такого человека в реальности дополняет и развивает целостность идеи. Циолковский самостоятельно изучает науки (математику, химию, физику), которые встраиваются в его внутренний мир как бы сами собой, в цельный образ идеального мира. В действительности же не происходит так, например, молодой Константин говорит: «Я буду изучать химию, чтобы изобрести потом, через много лет, ракетное топливо». В жизни аутиста не так, но… похоже. Всё, чему учится Константин, всё, что делает, затем укладывается в стройную систему взглядов. Гармония идеи первична. Впечатление от такой жизни — всё прожитое кристаллизует идею, как бы обобщает всё происходящее, нет лишнего. Сюда же юношеское изобретательство, природа которого — устранение несовершенств материального или, вернее, его совершенствование в соответствие с нематериальной идеей. Не думаю, что в таком построении судьбы участвуют высшие силы, предполагаю, что именно сознание как бы осуществляет выборку деятельности согласно природе человеческого характерологического ядра, мышление которого, в известном смысле, подчинено схемам.

Это занятие перекликалось с другим — «Мария Склодовская-Кюри. Характер и научное творчество», тоже подготовленное Ириной. Спасибо!

Ещё про гиперчувствительность в рамках здоровой психики.

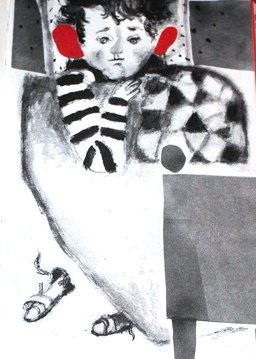

У меня есть знакомый мальчик девяти лет. Хрупкое, тонкое телосложение, замедленный в движениях, со своеобразной двигательной пластикой, увлечён балетом, посещает балетную школу, которая организует его, делает его собранным. Каждое утро завтракает на кухне в одно и то же время и на одном и том же месте.

Его мама рассказывает о том, что мебель на кухне старая, но качественная. На дверце шкафа, который был постоянно в поле зрения мальчика образовалась трещина, и долго там существовала, мама нашла мастера, который отреставрировал эту дверцу, и трещина исчезла одним днём. Утром мальчик садится завтракать и вдруг обнаруживает, что трещины нет…

— Куда делась? — возмущённо разводит он руками.

Мама отвечает ему на вопрос. Он ещё больше возмущается:

— Как же так можно? Ну ведь всё же было так хорошо. Ну надо же было спросить! Так нельзя! Как теперь быть?! Теперь всё испорчено!

Отказывается от завтрака, постоянно причитая о неприемлемости того, что произошло. Он теперь не знает, «как жить?», «как завтракать?». Утверждает, что его мир теперь другой. Постепенно успокаиваясь, отправляется в балетную школу.

А что произошло? Вероятно, пошатнулась целостность аутистического (самособойного) миропорядка ребёнка, привычного мира, в Гармонию которого когда-то вписалась эта самая трещина, возможно, в виде фантазий вокруг неё.

Трещина на дверце кухонного шкафа здесь (равно как и горошина у принцессы) — символ, уводящий мальчика в свою Гармонию.

Со временем внутренний мир мальчика перестраивается, и он забывает об этой трещине.

Вот такой хрупкий, гармоничный мир аутистического трогательного ребёнка. Конечно, нужно знать о таких особенностях характера и учитывать их при общении и, тем более, в воспитании.

Для аутиста Гармония не земное, а символическое, исчезающее, превращается в плоть, как Эвридика…

Вопросы участников группы (П.).

П.: Получается, что пикническому от природы человеку трудно похудеть?

А.В.: Получается, что так. Недаром в народе говорят: «Тощая корова ланью не станет». Если пикник не в моде — это проблема.

То же самое, как и, например, атлетическое телосложение. В характере его носителя древнее напряжённое стремление к власти, он защитник и добытчик. А для этого ему нужны сильные мышцы и мощная воля. Допустим, кто-то, не будучи по природе эпитимом, наращивает, по моде или для сцены, мышечную массу, это препараты добавки, тренировки, … а воли удержать это не хватает.

Очень быстро, как показывает опыт, мышцы «сдуваются», замещаются жировой тканью.

Как быть другим характерам? Достаточно поддерживать приемлемую физическую форму для здоровья, если есть желание. То есть — жить в согласии со своей природой, которую мы познаём на наших занятиях.

Желание не быть собой порождает много проблем и в клинике пограничных расстройств, и в соматической клинике.

П.: То есть стать (обрасти) мышцами — не будучи напряжённо-авторитарным — невозможно?

А.В.: Возможно, но ненадолго…

П.: Это про современную бодипозитивность?

А.В.: Нет, это про искусство быть собой и держать своё тело в доступной физической форме.

П.: Ещё вопрос в том, что мы, например, видим некоторых персоналистов не очень-то и худенькими, например, фотографии пожилой Ахматовой.

А.В.: Очень хороший вопрос. Один из ответов мы проговаривали. Это про то, как аутистические натуры с возрастом немного «заземляются». Если это происходит, соответственно, и уплотняются тела. А что касается Ахматовой, известно, что она не была поклонником подвижного образа жизни, часто лежала. Образ жизни, конечно, сказывается на теле.

Марк Евгеньевич по этому поводу пишет: «Телосложение аутистов чаще лептосомное, то есть крепко-узкое, жилистое. Среди таких аутистов немало людей физически выносливых, долгожителей. Реже — телосложение диспластическое (смешение классических сложений — астенического, атлетического и пикнического). Психомоторика разнообразна — от вялой неуклюжести «гадкого утенка» до изящной «геометрической вычерченности», готической манерности движений. Особенности аутистической психомоторики порою выразительно-аристократически проступают в танцах» [4].

Но об этом в следующий раз. У нас на тему телесности получается цикл занятий. До встречи. Спасибо.

***

Комментарий к занятию ТТСБ «Принцесса на горошине. Тело и характеры. Шизоиды» оставила присутствующая на нём ученица Марка Евгеньевича Бурно, клинический психолог Евгения Дмитриевна Балабанова (публикуется с ведома М.Е. Бурно и согласия Е.Д. Балабановой).

Размышления на тему авторского занятия А.В. Александрович «Принцесса на горошине» по методу М.Е. Бурно

Очень непросто вести обучение ТТСБ, учитывая специфику лечебного заведения. Группы открытые, неоднородные. Контингент постоянно меняется, обновляется, люди приходят, уходят, появляются через неопределенное время. Кто-то загружен лекарствами, кто-то тяжестью своего состояния.

Тем не менее, оказывается, что даже в таких условиях метод М.Е. Бурно может работать успешно.

Занятие А.В. Александрович составлено методически грамотно. От простого к сложному. В начале — сама история, прочитанная специально так, чтобы вызвать интерес. И вопросы, его усиливающие. Группа оживляется. Воодушевление. Нетерпение. Высказываются. С трудом дожидаясь своей очереди. Иногда перебивая друг друга. Эмоционально. Те, кто уже имеет представление о характерах, строят свои предположения в духе ТТСБ, другие только нащупывают тропинку к себе, высказывают далекое от темы и всё же бесценное Своё переживание-понимание, проявляя характерологические особенности, ощущая созвучие или его отсутствие. Проясняют причины поведения героини. Затем доктор предлагает глубже погрузиться в тему. Появляются слайды с теорий. Заинтересованность усиливается. Нет уже суеты и нетерпения. Вдумчивые высказывания. Не перебивают. Слушают. Дополняют. Высказывают одобрение, несогласие, сомнения, свои предположения.

Доктор усложняет еще больше. Становится тише. И всё внимание в сторону говорящих: телесно вытягиваются, напряженно слушают. Очень тихо. Это предел для новичков. Последняя возможность понять материал, «зона опережающего развития». Больше они не усвоят. Это видно по их напряжению. Но разве услышанного недостаточно? Для того чтобы познакомиться с характером, со своей реакцией и интересным живым творческим методом Терапии творческим самовыражением. Чтобы заинтересоваться им. Чтобы понять, сколько впереди нового, неизведанного. Чтобы прийти ещё не один раз.

Дальше работа продолжается уже в среде опытных, знающих участников. Остальные потихонечку перестают высказываться и только недоумённо, но с уважением переводят взгляды с одного высказывающегося на другого. Включённости уже нет, но интерес сохраняется. Уже подустали, но не сдаются.

Последние слайды самые сложные. Признаюсь, один я сама долго рассматривала, проникаясь. Очень важным мне показался этот слайд. Целебным. Привел к определённым размышлениям-пониманиям, что, в частности, в результате и привело к написанию этих строк. К сожалению, очень редко на практике удается так глубоко погружаться в метод. И к счастью, у каждого, пока живём, есть возможность дальнейшего погружения в метод, даже у тех, кто, без сомнения, является опытным специалистом (ведь метод живой, как сама жизнь, а значит, много ещё неоткрытого и непознанного), а доктор А.В. Александрович наглядно показала, как это можно сделать. С помощью отдельных маленьких шагов, от простого к сложному.

Литература:

- Внешность Андерсена // Ханс Кристиан Андерсен. https://hcan.ru/o-nem/vneshnost-andersena

- Кречмер Э. Строение тела и характер. Пер. с нем. Изд. 2-е. — М.-Л.: Госиздат, 1930.

- Бурно М.Е. Терапия творчеством и алкоголизм. Изд. 3-е. — ОППЛ. Институт консультирования и системных решений, 2016.

- Бурно М.Е. Замкнуто-углублённые характеры (шизоидные психопаты) // Психопатология и аддиктивная медицина. 2016. Том 2. №2.

.jpg)

Алла Владимировна, спасибо за эту важную работу!

За текст и подобранные иллюстрации!

Внимательно и подробно читал-изучал материал о том, как прошло занятие «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ. ТЕЛО И ХАРАКТЕРЫ. ШИЗОИДЫ» (сентябрь 2025 г.).

Материал, подготовленный Вами с опорой на психотерапевтический метод ТТСБ и ХК (Терапии творческим самовыражением М.Е.Бурно и Характерологической креатологии).

Ваша публикация поможет всем профессионалам–практикам в области психологии, педагогики, психотерапии, психиатрии – подготавливать и проводить собственные занятия (в духе ТТСБ и ХК).

На упомянутую тему (отталкиваясь уже от Ваших психотерапевтических находок, развивая что-то своё). И, конечно, на другие, новые темы.

Хотелось внести важные дополнения.

По-моему, участники описываемой Вами встречи обошли вниманием, анализом несколько характерологических вариаций:

– ЗАСТЕНЧИВО-РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

– ИНФАНТИЛЬНЫЙ; ЮВЕНИЛЬНЫЙ (порой их относят к группе НЕУСТОЙЧИВЫХ)

– ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР

Возможно, всем участникам и всё высказать на том занятии не хватало времени...

К сожалению, порой приходится сталкиваться с его лимитацией.

Подробно проанализировал дополнительные версии.

Подготовил текст для отправки сюда, в «Психологическую газету»:

«ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» (к психотерапевтическому анализу сказки Г.Х.Андерсена)

Сегодня отправляю.

Часть из того, что описываю, готовил к обсуждению на встречах группы «Психологическое здоровье» (группа изучения метода ТТСБ и ХК, психологии, психотерапии, творчества), где занимаемся психологическим просвещением, психотерапией, реабилитацией вот уже больше 25 лет.

Затронул, для сравнения и лучшего понимания, возможно «родственных» (для Принцессы из сказки Андерсена), персонажей.

Из проводимых у нас занятий: «ПРИНЦЕССА АЛЬ-НАДИРА» и «ПЕЧАЛЬНЫЙ БЛЕСК СЕКС-СИМВОЛА» (последнее построено на основе одноимённой патографической статьи-исследования А.В.Шувалова, О.Ж.Бузик и др. материалах о жизни, творчестве, психологических особенностях Мэрелин Монро).

Надеюсь, публикация состоится.

20.10.2025 г.

Горелов Кирилл Евгеньевич

Врач психиатр, врач психотерапевт

Уч. секретарь Центра ТТСБ и ХК ОППЛ

(Центра психотерапевтического метода Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно и Характерологической креатологии Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги)

Действительный член ОППЛ

Руководитель группы сообщества «Психологическое здоровье»

Кирилл Евгеньевич, после того, как вчера появился пост в ВК, а сообществу ТТС, почему-то хочется длить именно эту тему, хочу прояснить для себя контекст ваших комментариев и самой статьи-продолжения.

Это - контроль моей деятельности в рамках ТТС?, 2 -дополнения к занятию?, 3 - развитие темы?.....

1. Для того, чтобы контролировать меня, нужно личное присутствие на моих группах. Мне часто удаётся свести воедино совершенно разный, во всех отношениях (возрастной, клинический, интеллектуальный и т.д.), контингент современной психотерапевтической машины. Без ложной скромности ещё раз скажу – мне это, действительно – удаётся. Более того, когда в современных реалиях лечение такого рода формализовано с акцентом на импортную фармакологию и психологические технологии, я вижу результаты того, что многие пациенты «получающие ТТС» - становятся внятными для себя, одухотворёнными жизнью, приобретают опору на себя, свою природную защиту.

2.Понятно, что высказываний было гораздо больше, чем 5. Из, примерно, 25 присутствующих (занятие повторялось три раза и интерес к нему не угасает), длинно-ли, коротко-ли высказались более половины.

Для кого-то принцесса была астеником, для кого-то истериком…

Но задача занятия была не только и не столько в этом!!!

Теперь о главном – для этого нужно внимательно прочитать заголовок. А там про тело и характеры. В связи с этим, была цель - донести до пациентов мысль о том, что – нет телесного без психического и нет психического без телесного, поэтому мы внимательно всматриваемся, как выглядят персонажи наших занятий (портреты, фотографии). А в контексте данного занятия пришла мысль пояснить именно характерологическую природу телесного, связанного с психическим – с чувствительностью и бесчувственностью – одновременно. Пример с «Принцессой на горошине» мне представляется достаточно простым и исчерпывающим в этом контексте.

Опять к практике. Максимальная продолжительность занятия 2 часа (хотя и это уже перебор по стандартам). В него невозможно «впихнуть невпихуемое». Считаю, что даже оно было перегружено информацией. Но на его основе вопросы телесности и характеров, в последующем пояснять проще – и в отношении грацильных ювенилов, узких астеников и т.д. Говорить о том, почему они именно такие, так слажены. И нужно ли менять свои тела?… Много дисморфофобов (разных патологических регистров) в нашей клинике, впустую тратящих усилия для совершенствования своих тел, чтобы соответствовать социальным запросам. Занятие было создано и для этого тоже. Изначальный замысел - пилотное занятие «Тело и характеры». Поэтому в нём так много о телосложении.

И ещё немаловажное - путь к себе (со стороны пациента!), это не всегда тщательный клинический анализ. Что может быть непригляднее того, что не клиницист начинает с лёгкостью ставить "диагнозы", навешивать ярлыки людям, картинам. Я была свидетелем такого неприглядного зрелища и не желаю этого своим пациентам.

3. Что касается развития темы, то развивать темы про сказки можно ветвясь до бесконечности, это как с трактовками сновидений. Я представляю, что, к примеру, развила бы трактовку до Шуваловской «дефлорации» принцессы в манере дикого психоанализа… Всё это, вероятно, возможно, но в нужном месте и в нужное время. Это я про контекст. Я практик. Есть иерархия контекстов. И ПЕРВЫЙ – это, то, что требуется от государственного лечебного заведения, и что требуется этому самому государственному лечебному заведению. Мне пока удаётся совмещать эту контекстность со своими представлениями о бытие. Это сложная задача. Но, вероятно, стремление к Гармонии в душе, позволяет мне с ней справляться. По крайней мере, пока справляться.

Мне думалось, что вы понимаете насколько трудно организовать подобную деятельность в государственном учреждении.

, чтобы комментировать

Продолжение темы: https://psy.su/feed/13451/

, чтобы комментировать