Вступление в занятие

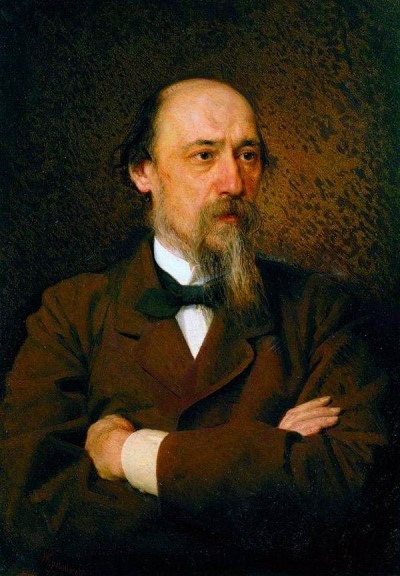

В характере Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877/78) уживались разные выраженные характерологические радикалы. Они не ладили друг с другом, способствовали возникновению тягостных болезненных (в основном) расстройств, разладу в душе уже в детстве, юности. Мальчик в Ярославской гимназии «ударился в фразёрство», «писал сатиры на товарищей» (слова Некрасова), предавался бильярду и был отчислен из 5-го класса гимназии по причине «хронической неуспеваемости». Отец его, небогатый невежественный помещик, жил более всего «картёжной игрой, женщинами, кутежами и охотой». Не мог простить сыну то, что сын уехал в Петербург с тетрадью стихов, чтобы стать писателем. Отец оставил сына нищенствовать без всякой помощи. Некрасов всю жизнь пребывал в «хандре». В 17 лет писал: «И в новый путь с хандрой, болезненно развитой, / Пошёл без цели я тогда…» Это отметил о Некрасове ещё Михаил Михайлович Зощенко в своей «Повести о разуме» [1, 5].

Вот они — эти тягостные душевные (в основном, болезненные) расстройства, смягчаемые творчеством как самолечением.

1. Застенчивость.

Застенчивость

Ах ты, страсть роковая, бесплодная,

Отвяжись, не тумань головы!

Осмеет нас красавица модная,

Вкруг неё увиваются львы:

Поступь гордая, голос уверенный.

Что ни скажут — их речь хороша,

А вот я-то войду как потерянный —

И ударится в пятки душа!

На ногах словно гири железные,

Как свинцом налита голова,

Странно руки торчат бесполезные,

На губах замирают слова.

Улыбнусь — непроворная, жесткая,

Не в улыбку улыбка моя,

Пошутить захочу — шутка плоская:

Покраснею мучительно я!

Помещусь, молчаливо досадуя,

В дальний угол… уныло смотрю

И сижу неподвижен, как статуя,

И судьбу потихоньку корю:

«Для чего-де меня, горемычного,

Дураком ты на свет создала?

Ни умишка, ни виду приличного,

Ни довольства собой не дала?..»

Ах, судьба ль меня, полно, обидела?

Отчего ж, как домой ворочусь

(Удивилась бы, если б увидела),

И умён и пригож становлюсь?

Всё припомню, что было ей сказано,

Вижу: сам бы сказал не глупей…

Нет! мне в божьих дарах не отказано,

И лицом я не хуже людей!

Малодушье пустое и детское,

Не хочу тебя знать с этих пор!

Я пойду в её общество светское,

Я там буду умен и остер!

Пусть поймёт, что свободно и молодо

В этом сердце волнуется кровь,

Что под маской наружного холода

Бесконечная скрыта любовь…

Полно роль-то играть сумасшедшего,

В сердце искру надежды беречь!

Не стряхнуть рокового прошедшего

Мне с моих невыносливых плеч!

Придавила меня бедность грозная,

Запугал меня с детства отец,

Бесталанная долюшка слезная

Извела, доконала вконец!

Знаю я: сожаленье постыдное,

Что как червь копошится в груди,

Да сознанье бессилья обидное

Мне осталось одно впереди…

1852 или 1853 (стихотворение написано в 32 года)

2. Мучительная жалостливость к страдающему народу со стремлением размышляюще-тревожно, с болью, изображать это.

Несжатая полоса

Поздняя осень. Грачи улетели,

Лес обнажился, поля опустели,

Только не сжата полоска одна…

Грустную думу наводит она.

Кажется, шепчут колосья друг другу:

«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,

Скучно склоняться до самой земли,

Тучные зёрна купая в пыли!

Нас, что ни ночь, разоряют станицы

Всякой пролетной прожорливой птицы,

Заяц нас топчет, и буря нас бьёт…

Где же наш пахарь? чего ещё ждёт?

Или мы хуже других уродились?

Или не дружно цвели-колосились?

Нет! Мы не хуже других — и давно

В нас налилось и созрело зерно.

Не для того же пахал он и сеял,

Чтобы нас ветер осенний развеял?..»

Ветер несёт им печальный ответ:

— Вашему пахарю моченьки нет.

Знал, для чего и пахал он и сеял,

Да не по силам работу затеял.

Плохо бедняге — не ест и не пьёт,

Червь ему сердце больное сосет,

Руки, что вывели борозды эти,

Высохли в щепку, повисли как плети,

Очи потускли, и голос пропал,

Что заунывную песню певал,

Как на соху налегая рукою,

Пахарь задумчиво шел полосою.

22–25 ноября 1854 (стихотворение написано в 33 года)

Тройка

Что ты жадно глядишь на дорогу

В стороне от весёлых подруг?

Знать, забило сердечко тревогу —

Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо

За промчавшейся тройке вослед?..

На тебя, подбоченясь красиво,

Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,

Полюбить тебя всякий не прочь:

Вьётся алая лента игриво

В волосах твоих, чёрных, как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой

Пробивается лёгкий пушок,

Из-под брови твоей полукруглой

Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,

Полный чар, зажигающих кровь,

Старика разорит на подарки,

В сердце юноши кинет любовь.

Поживёшь и попразднуешь вволю,

Будет жизнь и полна и легка…

Да не то тебе пало на долю:

За неряху пойдёшь мужика.

Завязавши под мышки передник,

Перетянешь уродливо грудь,

Будет бить тебя муж-привередник

И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и чёрной и трудной

Отцветёшь, не успевши расцвесть,

Погрузишься ты в сон непробудный,

Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоём, полном движенья,

Полном жизни, — появится вдруг

Выраженье тупого терпенья

И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,

Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,

Бесполезно угасшую силу

И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу

И за тройкой вослед не спеши,

И тоскливую в сердце тревогу

Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:

Кони крепки, и сыты, и бойки, —

И ямщик под хмельком, и к другой

Мчится вихрем корнет молодой…

1846 (стихотворение написано в 25 лет)

***

Вчерашний день, часу в шестом,

Зашёл я на Сенную;

Там били женщину кнутом,

Крестьянку молодую.

Ни звука из её груди,

Лишь бич свистал, играя…

И Музе я сказал: «Гляди!

Сестра твоя родная!»

1848(?) (стихотворение написано в 27(?) лет)

3. Мучительная неуверенность в значительности своего творчества.

***

Безвестен я. Я вами не стяжал

Ни почестей, ни денег, ни похвал,

Стихи мои — плод жизни несчастливой,

У отдыха похищенных часов,

Сокрытых слёз и думы боязливой;

Но вами я не восхвалял глупцов,

Но с подлостью не заключал союза,

Нет! свой венец терновый приняла,

Не дрогнув, обесславленная Муза

И под кнутом без звука умерла.

Весна 1855 (стихотворение написано в 34 года)

Поэту

Любовь и Труд — под грудами развалин!

Куда ни глянь — предательство, вражда,

А ты стоишь — бездействен и печален

И медленно сгораешь от стыда.

И небу шлешь укор за дар счастливый:

Зачем тебя венчало им оно,

Когда душе мечтательно-пугливой

Решимости бороться не дано?..

Февраль 1877 (стихотворение написано в 56 лет)

***

О муза! я у двери гроба!

Пускай я много виноват,

Пусть увеличит во сто крат

Мои вины людская злоба —

Не плачь! завиден жребий наш,

Не наругаются над нами:

Меж мной и честными сердцами

Порваться долго ты не дашь

Живому, кровному союзу!

Не русский — взглянет без любви

На эту бледную, в крови,

Кнутом иссеченную музу…

Декабрь 1877 (стихотворение написано в 56 лет)

Выходит, что перед смертью мучительная неуверенность в значительности своего творчества ушла.

4. Тяжёлое беспричинное раздражение, злоба по временам, смягчаемые общением с родной природой, охотой, картами. Более мягкая почти постоянная душевная напряжённость (с сердито-беспомощным оттенком) чувствуется тоже в его стихотворениях.

Надрывается сердце

Надрывается сердце от муки,

Плохо верится в силу добра,

Внемля в мире царящие звуки

Барабанов, цепей, топора.

Но люблю я, весна золотая,

Твой сплошной, чудно-смешанный шум;

Ты ликуешь, на миг не смолкая,

Как дитя, без заботы и дум.

В обаянии счастья и славы

Чувству жизни ты вся предана, —

Что-то шепчут зеленые травы,

Говорливо струится волна;

В стаде весело ржет жеребенок,

Бык с землёй вырывает траву,

А в лесу белокурый ребенок —

Чу! Кричит: «Парасковья, ау!»

По холмам, по лесам, над долиной

Птицы севера вьются, кричат,

Разом слышны — напев соловьиный

И нестройные писки галчат,

Грохот тройки, скрипенье подводы,

Крик лягушки, жужжание ос,

Треск кобылок, - в просторе свободы

Всё в гармонию жизни слилось…

Я наслушался шума иного…

Оглушенный, подавленный им,

Мать-природа! иду к тебе снова

Со всегдашним желаньем моим —

Заглуши эту музыку злобы!

Чтоб душа ощутила покой

И прозревшее око могло бы

Насладиться твоей красотой.

1862 или 1863 (стихотворение написано в 41 или 42 года)

5. «Родовая страсть» к карточной игре [1, с. 744].

Писательница Авдотья Яковлевна Панаева (1819–1893), гражданская жена Некрасова, рассказывает следующее.

«А когда я говорила, что карты вредно должны действовать на его нервы, то он возражал:

— Напротив, за картами я ещё притупляю мои нервы, а иначе они бы меня довели до нервного удара [6, с. 397].

«Меня не интересовало, сколько Некрасов выигрывал и проигрывал, и я никогда не спрашивала его об этом. Но другие интересовались этим и при мне спрашивали, сколько он выиграл вчера.

— Пустяками окончилась у меня игра — тысяч сорок выиграл. Сначала был в выигрыше сто пятьдесят тысяч, да потом не повезло. Впрочем, завтра на утреннике, может быть, верну эти деньги».

«В то время Некрасов исполнял все свои прихоти, не задумываясь о деньгах. Многие, конечно, завидовали ему, многие обращались к нему: кто за деньгами, кто за покровительством какого-нибудь из его влиятельных знакомых.

Сборы бывали большие, когда Некрасов ездил на медвежью охоту. Везлись запасы дорогих вин, закусок и вообще провизии; брался повар, Василий (слуга Некрасова — М.Б.), складная постель, халат, туфли» [6, с. 405–406].

Видимо, в это время в Некрасове просыпался «радикал» барина вразрез с болезненно-психастеническим «радикалом».

Любовь к медвежьей охоте соседствовала с подробным охотничьим знанием дела, сатирически-обличительным описанием азарта помещика в стихотворении «Псовая охота» (1846). Видимо, есть тут и детские воспоминания. Барин чуть свет проснулся «и в рог затрубил». «Вздрогнули сонные Ваньки и Гришки». «Хоть с толокна животы подвело — / Да в позументах под каждым седло, / Конь-загляденье, собачек две своры, / Пояс черкесский, арапник и шпоры, / Вот и помещик. Долой картузы! / Молча он крутит седые усы, / Грозен осанкой и пышен нарядом, / Молча поводит властительным взглядом»… «Много загублено заячьих душ». «И в обагрённые кровью усы / Зайцев лизали голодные псы».

Авдотья Яковлевна вспоминает.

«Часто из клуба Некрасов приезжал с гостями часов в 12 ночи, чтобы играть в карты. В клубе не хотели играть в большую игру, потому что потом много толковали о том, кто сколько выиграл и проиграл; иногда игра продолжалась с 12 ночи до 2 часов пополудни другого дня. И можно судить, какая большая была игра, если однажды Василий поднял под столом, когда гости пошли ужинать, пачку сторублёвых ассигнаций в тысячу рублей. Хозяина этих денег не нашлось, и поэтому решили, пусть Василий возьмёт их себе» [6, с. 405].

Были и другие яркие противоречия в переживаниях, в жизни Некрасова.

6. Приступы тяжёлой «хандры» (депрессии).

А.Я. Панаева рассказывает, что в депрессивных приступах Некрасов

«никого не хотел видеть, не спал ночи, ничего не ел. И по выражению его лица, ясно было видно, что в эти дня два ему было страшно тяжело. Должно быть, в подобные минуты он испытывал те нравственные страдания, которые выразил в своём стихотворении “Рыцарь на час”» [6, с. 406].

Вот окончание этого стихотворения.

Что враги? Пусть клевещут язвительней, —

Я пощады у них не прошу,

Не придумать им казни мучительней

Той, которую в сердце ношу!

Что друзья? Наши силы неровные,

Я ни в чем середины не знал,

Что обходят они, хладнокровные,

Я на всё безрассудно дерзал,

Я не думал, что молодость шумная,

Что надменная сила пройдет —

И влекла меня жажда безумная,

Жажда жизни — вперед и вперед!

Увлекаем бесславною битвою,

Сколько раз я над бездной стоял,

Поднимался твоею молитвою,

Снова падал — и вовсе упал!..

Выводи на дорогу тернистую!

Разучился ходить я по ней,

Погрузился я в тину нечистую

Мелких помыслов, мелких страстей.

От ликующих, праздно болтающих,

Обагряющих руки в крови

Уведи меня в стан погибающих

За великое дело любви!

Тот, чья жизнь бесполезно разбилася,

Может смертью ещё доказать,

Что в нем сердце неробкое билося,

Что умел он любить…

……………………………………..

(Утром, в постели)

О мечты! О волшебная власть

Возвышающей душу природы!

Пламя юности, мужество, страсть

И великое чувство свободы —

Всё в душе угнетённой моей

Пробудилось… но где же ты, сила?

Я проснулся ребёнка слабей.

Знаю: день проваляюсь уныло,

Ночью буду микстуру глотать,

И пугать меня будет могила,

Где лежит моя бедная мать.

Всё, что в сердце кипело, боролось,

Всё луч бледного утра спугнул,

И насмешливый внутренний голос

Злую песню свою затянул:

«Покорись, о ничтожное племя!

Неизбежной и горькой судьбе,

Захватило вас трудное время

Неготовыми к трудной борьбе.

Вы ещё не в могиле, вы живы,

Но для дела вы мертвы давно,

Суждены вам благие порывы,

Но свершить ничего не дано…»

1860–1862 (стихотворение написано в 39 лет или в 41 год)

Панаева рассказывает:

«У Некрасова очень изменился характер, когда у него началась боль в горле. (Предположительно — туберкулёз, который в ту пору излечивать не могли — М.Б.) Он сделался раздражительным и нетерпеливым. Василию часто доставалось от него» [6, с. 397].

Некрасов прожил 56 лет.

7. Стремление болезненно горячо защищать измученный народ, даже оправдывать его в его «спасительном» пьянстве.

Из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»

Нет меры хмелю русскому.

А горе наше мерили?

Работе мера есть?

Вино валит крестьянина,

А горе не валит его?

Работа не валит?

Мужик беды не меряет,

Со всякою справляется,

Какая ни приди.

Мужик, трудясь, не думает,

Что силы надорвёт.

Так неужли над чаркою

Задуматься, что с лишнего в канаву угодишь?

А что глядеть зазорно вам,

Как пьяные валяются,

Так погляди поди,

Как из болота волоком

Крестьяне сено мокрое,

Скосивши, волокут:

Где не пробраться лошади,

Где и без ноши пешему

Опасно перейти.

Там рать-орда крестьянская

По кочам, по зажоринам

Ползком ползет с плетюхами, —

Трещит крестьянский пуп!

Под солнышком без шапочек,

В поту, в грязи по макушку,

Осокою изрезаны,

Болотным гадом-мошкою

Изъеденные в кровь, —

Небось мы тут красивее?

Жалеть-жалей умеючи,

На мерочку господскую

Крестьянина не мерь!

Не белоручки нежные,

А люди мы великие

В работе и гульбе!..

У каждого крестьянина

Душа что туча черная —

Гневна, грозна, - и надо бы

Громам греметь оттудова,

Кровавым лить дождям,

А всё вином кончается.

Пошла по жилам чарочка —

И рассмеялась добрая

Крестьянская душа!

1865

Вот основные переживания, болезненные (по-моему) расстройства Некрасова в течение его взрослой жизни. Переживания, неразрывные с его особым характером.

Вопросы участникам занятия

- Как бы я назвал (назвала) такой характер Некрасова?

- Что мне по душе в этом характере, неразделимом с некрасовскими переживаниями, и что мне в Некрасове не по душе, не близко, огорчает?

- Способствует ли такой земной характер гениальному творчеству — и, если способствует или не способствует, то почему?

Пример заключения ведущего занятие

1. Когда человек чересчур, так болезненно застенчив своей напряжённой мощной застенчивостью, напоённой злобной ненавистью к себе самому «слабому», к другим людям, которых стесняется («сильным» самоуверенным «львам»), — это, скорее всего, не психастеник. У психастеника застенчивость сравнительно слабая (астеническая), может быть, мучительная, но не «огрызающаяся», разве только с истощающейся гиперстенической раздражительностью («нахал, но видно, что от застенчивости»). Когда же застенчивость спаяна со злобой, да ещё со страстью к картёжной игре, к обогащению, — это уже совсем не психастеническое. Но и нравственный дефензивный эпилептоид с расстройством влечений (тяга к азартным играм) не склонен так глубоко переживать за безвинно страдающего несчастного (скорее, просто поможет материально или накажет кулаком обидчика). Не склонен он обычно и к сложным нравственным переживаниям-самоистязаниям. Тем более, не похож некрасовский характер на циклоидный — тёпло-синтонный (естественно-сангвинический) или шизоидный (идеалистически-аутистический). По-моему, характер Некрасова, скорее всего, — особый мозаичный эпилептический характер, характер человека, страдающего бессудорожной, «мягкой», «скрытой» эпилепсией [2, 3, 4, 7].

Основное в некрасовском мозаичном (смешанном) эпилептическом характере — трудно уживающиеся между собою напряжённо-мощные характерологические радикалы в характерологическом ядре (прежде всего, психастенический и эпилептоидный). Их сопровождают беспричинные аффективные эпилептические приступы (пароксизмы). То, что близкие Некрасова и он сам называли «хандрой» или «меланхолией». В приступах этих звучала более или менее мягкая дисфоричность (смешение тоски, злобы, страха).

Подобная сравнительно «мягкая» эпилепсия (со счастливым для эпилепсии и мира самолечением творчеством) была, по-моему, и у Аксакова, Достоевского, Льва Толстого. Вязковатая душевная напряжённость (порою с бесценной обстоятельностью) свойственна вообще многим эпилептическим художникам (в широком понимании).

Итак, характер Некрасова — мозаичный (смешанный), «мягкий» эпилептический. В отличие от другого мозаичного характера, полифонического, — мозаичный эпилептический характер клинически воспринимается не как душевно философически рассыпанный в своём ядре на множество радикалов. На множество радикалов с частым присутствием аутистически-идеалистического радикала (в свою очередь тоже рассыпанного). И нередко вместе с ним обнаруживается присущее аутистическому радикалу чувство сложной изначальности Духа. А эпилептическая характерологическая мозаика чаще всего сообщает, в том числе религиозности, некоторую эпилептическую приземлённость. Нередко по-своему задушевную. Но в этой приземлённости эпилептическое творчество в своих высотах способно открываться по-своему, по-земному, гениальным, бездонно-вечным.

2. Мне по душе земная гениальность некрасовского творчества, неразделимого с некрасовским характером. Гениальность, проникнутая щемящей размышляющей жалостью к страдающему народу, земной нежностью к родной природе.

По душе «умиленье» тишиной деревенек. «Храм божий на горе мелькнул / И детски чистым чувством веры / Внезапно на душу пахнул». Храм приглашает в себя. «Христос наложит руки / И снимет волею святой / С души оковы, с сердца муки / И язвы совести больной…» Как близко к нашей психотерапевтической жизни! Это — из стихотворения «Тишина», написанного в 36 лет.

Тягостны некрасовские нравственные мучения-самоистязания, переживания своей «вины» перед народом. В стихотворении «Умру я скоро», созданном в 46 лет, Некрасов пишет такое. «Я призван был воспеть твои страданья, / Терпеньем изумляющий народ!» Воспеть страданья, чтобы объяснить, что же делать. «Но, жизнь любя, к её минутным благам / Прикованный привычкой и средой, / Я к цели шёл колеблющимся шагом, / Я для неё не жертвовал собой, / И песнь моя бесследно пролетела, / И до народа не дошла она…»

Революционером Некрасов не был. Упрекали его за это. И сам клял себя за то, что «не жертвовал собой». Но разве это грех — не быть революционером?

Мне не удалось узнать о каких-то поистине серьёзных грехах Некрасова. Наверное, случались грехи несерьёзные… Помнится, гений нравственности Чехов, понимая, что скоро умрёт, просил Бунина только не писать о нём, что он был кристально чистый человек. Кажется, так.

Если бы Некрасов был революционером, то он не был бы великим поэтом, как не были бы великими писателями Достоевский и Толстой. Такова жизнь души, такова естественно-научная характерология.

Да, Некрасов в 40 лет приобрёл роскошную усадьбу на ярославской земле в селе Карабиха для летней жизни, охоты [5, с. 185]. «И в обагрённые кровью усы, / Зайцев лизали голодные псы». Да, будучи издателем, бывало, кланялся в стихах «сильным» людям — ради спасения журнала. Да, Герцен и Ленин упрекали Некрасова за «непоследовательность» [5; 8, с. 394]. Но было бы России лучше, если бы Некрасов не остался собою, а сделался «истинным», «последовательным» демократом, революционером? Как и сам, видимо, хотел?

«В. И. Ленин в статье «Ещё один поход на демократию», процитировав строки из «Умру я скоро…», писал: «Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального угодничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них… «Неверный звук» — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи» [8, с. 394–395]. Но кто знает о глубоком творчестве — что тут верно, а что неверно?

3. Характер такого рода, как у Некрасова, способствует порою и гениальному эпилептическому творчеству. Объясняется это тем, что мощная, болезненная мозаичная напряжённость глубокой души автора позволяет читателю, зрителю, слушателю пережить происходящее в себе самом, в людях, в мире — как бы с помощью особого увеличительного стекла. Много разных сложных и несложных характерами героев внутри произведения — по причине мозаичного характера автора, несущего в себе разные радикалы. Это даёт возможность чувствовать, понимать героев, чуждых друг другу, так реалистически выразительно, жизненно, будто их создавали не один художник (в широком понимании), а несколько с разными сложными характерами. Будто открывается весь противоречивый мир в своей правде, глубинно, детально выписанные мощь дефензивности и мощь влечений, враждующие между собою.

Личность Некрасова, бессмертно живущая в его творчестве, — есть беспредельный неповторимый душевно-духовный мир. Мы только подошли к нему, чтобы узнать, может ли знакомство с этой личностью (характером) помочь нам в наших занятиях целебно постигать себя, других, происходящее в жизни.

Однако будем помнить, что патологическое влечение к азартным играм, присущее, в том числе, и «мягкой» («скрытой») эпилепсии, — большая беда. Сегодня болезненная страсть к картам, которой предавались и Толстой, и Достоевский, переоделась в электронные одежды (гэмблинг). Гэмблинг — нехимическая болезненная азартная зависимость. Боже упаси от таких «природных способов самолечения» своих расстройств настроения. Боже упаси особенно небогатых людей и их небогатых близких.

Литература

- Безумные грани таланта: Энциклопедия патографий / Авт.-сост. А.В. Шувалов. — М.: АСТ; Астрель; ЛЮКС, 2004. — 1212, [4] с.

- Бурно М.Е. К практической психотерапии тревожно-депрессивных пациентов (в т.ч. ветеранов, страдающих хроническим ПТСР). Часть 6 // Психологическая газета, 25 апреля 2023 г.

- Бурно М.Е. О психастенических и психастеноподобных пациентах России // Психологическая газета, 14 марта 2024 г.

- Евлахов А.М. Конституциональные особенности психики Л.Н. Толстого / Предисл. А.В. Луначарского. — М.: Сварогъ, 1995. — 112 с.

- Краснов Г.В. Некрасов Николай Алексеевич // Краткая литературная энциклопедия. Под ред. А.А. Суркова. Т. 5. — М.: Советская энциклопедия, 1968. — С. 176–183.

- Панаева (Головачёва) А.Я. Воспоминания. / Вступ. ст. К.И. Чуковского. — М.: Правда, 1986. — 512 с.

- Тиганов А.С. Эпилепсия // Руководство по психиатрии: В 2-х т. Т. 2 / Под ред. А.С. Тиганова. — М.: Медицина, 1999. — С. 12–56.

- Царькова Т. Примечания // Некрасов Н.А. Собрание сочинений: В 4 томах. Том 2. — М.: Правда, 1979. — С. 369–412.

.jpg)

.jpg)

Уважаемый Марк Евгеньевич!

Есть малоизвестные факты о жизни Н.А. Некрасова, как счастливые, так и не счастливые.

Про любовь к Авдотье Панаевой, которую Вы поместили в материалах статьи. Живя под одной крышей вместе с Авдотьей он пишет несколько романов, которые высоко оценили критики, издает «панаевский» цикл лирики. Этот период самый счастливый и самый несчастный в жизни Некрасова, т.к. умирает их с Авдотьей новорожденный сын.

Сильная сторона поэта: Он выкупает детище Пушкина — журнал «Современник» — и прикладывает титанические усилия, чтобы сделать его успешным. Журнал переживает второй расцвет: на его страницах появляются произведения Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Тургенева, Огарева, Герцена, Белинского, Толстого.

После написаниюя «Железной дороги», «Поэт и гражданин» за Некрасовым устанавливают жандармский надзор, а издание закрывают.

В пригороде Ярославля есть Музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", где экскурсоводы рассказывают много интересных случаев из жизни Н.А. Некрасова.

С уважением, Валерий Михайлович.

, чтобы комментировать

Уважаемый Валерий Михайлович, спасибо Вам за ценный редкий комментарий.

М. Бурно

Уважаемый Марк Евгеньевич!

Спасибо Вам за интересную статью и ответ, что редко делают здесь авторы.

Для Вас:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!

Министерство культуры Ярославской области

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Ярославская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова приглашают вас принять участие во Всероссийской научно-практической конференции «Карабихские научные чтения» (3 – 5 июля 2025 г.) Н.А. НЕКРАСОВ НА ФОНЕ ЭПОХ

Приглашаем филологов, историков литературы, музеологов, историков, усадьбоведов, культурологов, искусствоведов, научных сотрудников архивов и библиотек обсудить следующие проблемы:

• Актуальные вопросы изучения, сохранения, интерпретации и публикации некрасовского наследия

• Предшественники, современники и последователи Н.А. Некрасова в русской культуре XIX – XXI вв.

• Жизнь и творчество Н.А. Некрасова в пространстве музеев, библиотек и архивов.

• Некрасовские места России: реалии и художественное освоение

• Русский усадебный мир XVIII – XXI вв.: исторический и социокультурный аспекты.

• Литературно-мемориальные музеи и музеи-усадьбы в России: история, современное состояние.

История и культура Ярославского края XIX – XX вв.

Приветствуются выступления, посвященные как одной из представленных выше тем, так и доклады сопоставительного характера.

Предполагается публикация сборника материалов конференции и его размещение в РИНЦ.

С уважением, Валерий Михайлович.

, чтобы комментировать