- Братусь Борис Сергеевич

(Москва)

- Василюк Фёдор Ефимович

(Москва)

- Воейков Владимир Леонидович

(Москва)

- Воробьев Сергей Леонидович

(Москва)

- Инина Наталия Владимировна

(Москва)

- Коломейцев Петр Леонидович

(Москва)

- Копьёв Андрей Феликсович

(Москва)

- Кричевец Анатолий Николаевич

(Москва)

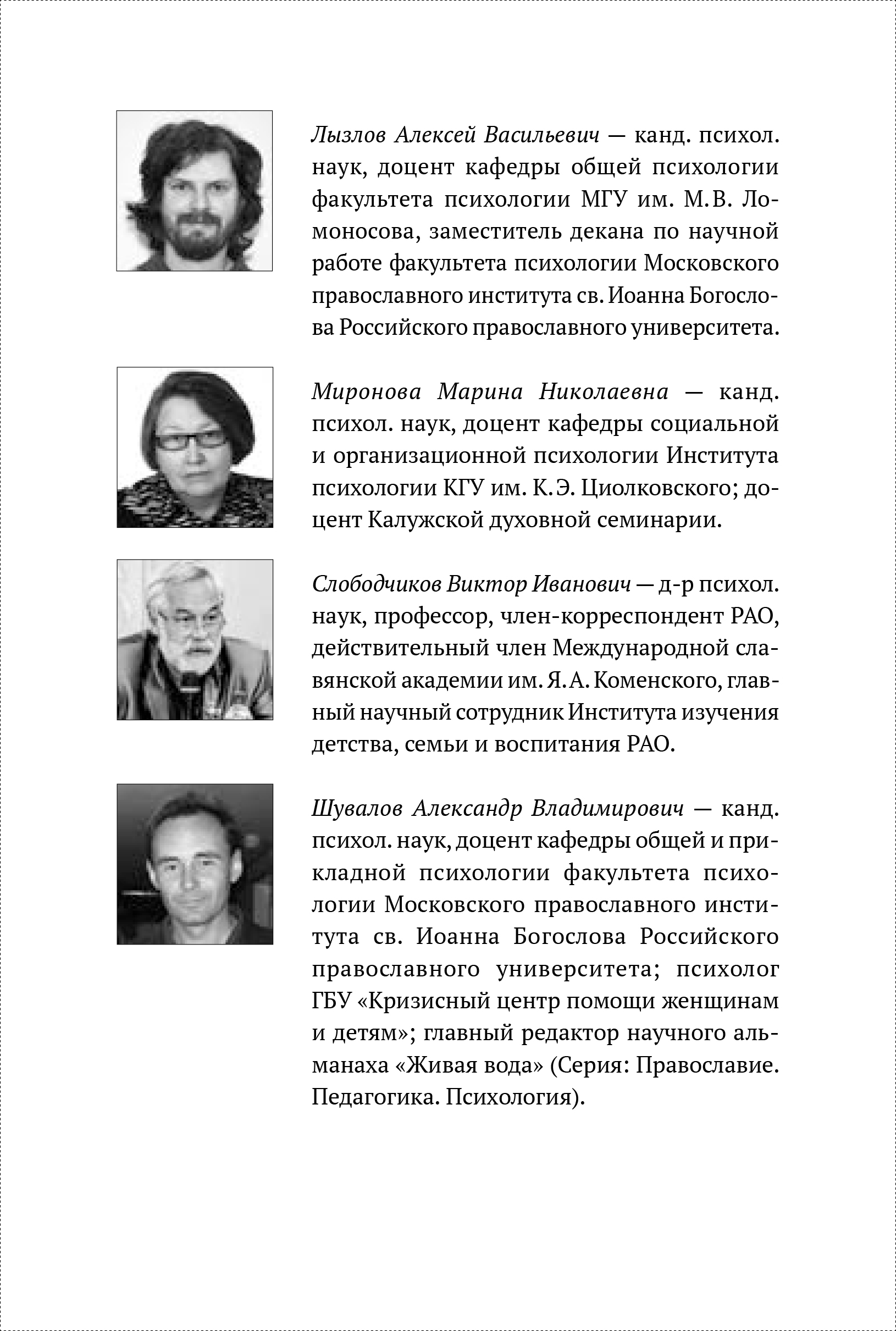

- Лызлов Алексей Васильевич

(Москва)

- Миронова Марина Николаевна

(Калуга)

- Слободчиков Виктор Иванович

(Москва)

- Шувалов Александр Владимирович

(Москва)

Организация: АНО "Научно-практический институт психологии личности"

Термин «христианская психология» появился в середине 19 века в сочинениях святителей Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, философа Серёна Кьеркегора и других. Феофан Затворник предложил уже целую программу развития этой области. Однако диалог Церкви и психологии начался в России много раньше. Достаточно сказать, что первые исторически зафиксированные курсы по психологии читались с 18 века в Киево-Могилянской Академии. Особую интенсивность этот диалог приобрел к концу 19 – началу 20 веков, когда темы психологии веры, религии, роли предельных человеческих ценностей становятся все более центральными в работах таких психологов и философов как С.Л. Франк, В.И. Несмелов, Н.А. Бердяев, П.П. Соколов, В.В. Зеньковский и др. После октябрьского переворота 1917 года исследования этого направления прекращаются и они оказываются под жестким запретом вплоть до начала 1990-х годов. Между тем как на Западе интерес к собственно психологическим вопросам веры и религиозного сознания человека никогда не исчезал и нет, вероятно, почти ни одного крупного зарубежного психолога, который бы так или иначе не обращался в своем творчестве к этой тематике (достаточно назвать У. Джеймса, З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Э. Фромма, Г. Олпорта, В. Франкла и др.). Если же учесть, что развитие науки предполагает непрерывность, воспитание смены, передачу знаний и навыков, культуры исследований буквально «из рук в руки», то такой разрыв в целых три поколения следует признать катастрофическим.

И неудивительно поэтому, что у нас в стране, когда после развала СССР в начале 90-х годов прошлого века стали появляться первые семинары и публикации по христианской психологии, они вызывали порой весьма негативную реакцию со стороны ученого сообщества (от недоумения до прямого отрицания самой возможности этого направления в психологической науке). Настороженным оказалось и отношение многих представителей Церкви, отрицавших возможность применения каких-либо «психологических нововведений».

Данная книга состоит из двух разделов. Первый «История и методология» открывается главой об истории создания Московской школы христианской психологии (проф. Б.С. Братусь). В главе II впервые представлен опыт периодизации новейшей истории христианской психологии (проф. Ф.Е. Василюк). Глава III посвящена соотношению естественно-научного мировоззрения и христианской психологии (проф. В.Л. Воейков). Глава IV посвящена онтологическим основаниям подходов в психологии (В.Л. Воробьев). В главе V дано соотнесение понятий «души» и «психики» (проф. Б.С. Братусь). В главах VI и VII рассматриваются основные методологические возможности и ограничения христианской психологии (проф. В.И. Слободчиков). В главе VIII анализируется место христианской психологии в системе наук о человеке (проф. А.Н. Кричевец). Глава IX посвящена подробному анализу современной научной критики в адрес христианской психологии (проф. Б.С. Братусь). Наконец, в последней в этом разделе главе (X) впервые рассмотрен опыт методологической разметки пространства христианской психологии (проф. Ф.Е. Василюк).

Второй раздел книги посвящен конкретным проблемам современной христианской психологии и психотерапии. Раздел открывается (глава XI) текстом проф. Ф.Е. Василюка о психологии молитвы и переживания. Следующая глава (XII) рассматривает оппозицию «монолога» и «диалога» в современной психологии и психотерапии. (проф. А.Ф. Копьев). Глава XIII посвящена различию субъекта и объекта в практической христианской психологии (доцент А.В. Лызлов). В главе XIV рассмотрены отношения аскетики и психологии личности (священник Петр Коломейцев). В главе XV рассматриваются психологические исследования веры и предлагается схема, позволяющая наглядно представить различные по психологическому содержанию формы веры (Н.В. Инина). Глава XVI посвящена духовно-психологическим аспектам здоровья человека, существующим здесь дефинициям и подходам (доцент А.В. Шувалов). В главе XVII дается описание смысловых структур личности педагога, их связи с эффективностью образования и воспитания с позиций христианской психологии (доцент М.Н. Миронова). Раздел замыкает глава XVIII о типах духовного совладания с экстремальными жизненными ситуациями (проф. Ф.Е. Василюк). В приложении дано общее описание соотнесения психологического и духовного опытов (проф. Б.С. Братусь).

Итак, в книге впервые всесторонне проанализированы культурно-исторические и методологические основания христианской психологии как значимого направления психологической науки и практики. Рассмотрены принципы взаимоотношений с другими течениями психологии, определены границы компетенций между церковным душепопечительством и психологическим консультированием, показаны пути применения христианской психологии к решению актуальных теоретических и прикладных задач.

Книга предназначена психологам, философам, культурологам, богословам, а также всем интеллигентным читателям, интересующимся проблемами психологии человека.

Надо особо отметить, что эта книга оказалась последней прижизненной публикацией выдающегося отечественного ученого и христианского психолога Федора Ефимовича Василюка, который до последних дней активно участвовал в ее обсуждении и редактировании. Ему здесь принадлежит четыре из восемнадцати глав.

Презентация книги, состоявшаяся в Российском православном университете 14.12.2017 года